秦怡:大爱铸就了永恒的美丽

2011-07-13胡凌虹

胡凌虹

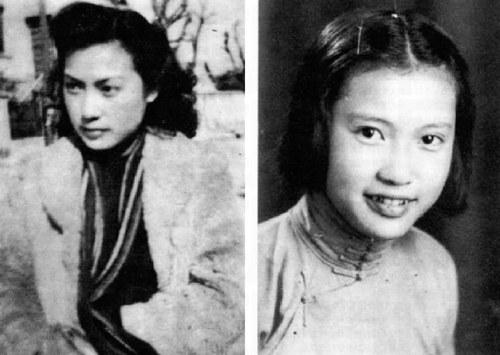

在文联举行的各种活动中,经常能碰到美丽优雅的秦怡老师,于是趁机会赶紧约专访,秦老师一口答应,只因她的日程一直排得满满的,具体的采访时间难以确定。终于,在一个温暖的午后,我们应约来到了秦怡老师的家。洒满了阳光的客厅有些局促却温馨无比,二三十座奖杯井然有序地摆放于桌上,其中包括首届大众电视金鹰奖最佳女主角奖、中国电影终身成就奖、世界华语电影终身成就奖、中国十大女杰奖、纪念中国电影诞生一百周年国家突出贡献电影艺术家奖等等。墙上的水粉画和照片,记录着秦怡年轻时的修眉大眼、千娇百媚,让人惊艳,而如今面前的秦怡老师银发矍铄、红唇印染、风姿卓越,显示着岁月沉淀后的别样美丽,历久弥香。

紧跟时代的步伐

“一生都在追求中,活得越老,追求越多。由于时日无多,也就更加急急匆匆。”这是1997年秦怡为自己的《跑龙套》一书作自序时写的一句话。十几年来她确实是这么做的,各种纪念、庆典、慈善、义演等会议、活动,都能看到她美丽的身影,听到她激情澎湃的声音。即便今年已经是九十高龄,她依然风风火火,马不停蹄。

记者:昨天,5月27号,您在浦江镇的艺术馆开幕了,场面很热烈,最初是怎么想到建艺术馆的呢?

秦怡:是上海创意文化产业研究院院长、导演佟瑞敏最先提出这个设想的,本来我是不想做这种事情的,用不着去留什么东西,但他们非坚持,还说活着的时候建艺术馆特别好,领导也来劝我,我就只好同意了。前一段時间我主要在忙这个事儿,包括口述我的艺术史,与一些艺术家搞搞互动等等。之前浦江艺术馆周边还很乱,都是乱石堆。所以我还带了一群人去了趟苏州,找我苏州一位搞园林的朋友帮忙设计。这位朋友在篆刻、书法方面都极有修养,原来是我儿子的监护人,我儿子还没有去世之前呢,他曾对我说,你不要担心,万一你以后先走了,我们一定会负责他的养老的。后来“小弟”先走了,他就说,这样,我和“小弟”同年,以后你的事情也由我来负责。我有什么事情去找他,他总是帮我办好,不过我尽量不麻烦他。那么,昨天,5月27号,艺术馆开幕了,也是赶在庆祝建党90周年之际,恰巧是上海解放日这一天。开幕式气氛很活跃,很多人发来了贺信,参观者很多,把艺术馆挤得满满的。现在艺术馆里主要放着我的一些剧照、生活照,我写的一些发言稿等,还有一间房间专门滚动播放我演过的电影的片段,大家看了还挺满意。不过我自己觉得这些毕竟是外表的,还要不断完善,如果艺术馆要成为文艺工作者跟观众交流的平台的话,还要请别的艺术家,包括电影导演、演员、编剧等,其他领域的专家以及有自己观点看法的观众去讲,还可以跟国外搞一些互动,这样慢慢使这个平台更为活跃。我觉得有艺术馆这个平台也挺好,可以讲讲自己的工作,可以做很多事情。

记者:之前一直忙艺术馆的事儿,现在顺利开幕了,您总算可以休息一阵了吧?

秦怡:啊呀,还是忙,接下来要忙庆祝建党90周年的事儿,还有其他各种各样的社会活动,下一个月我要去三趟北京。我自己呢,也要学习学习。今年我还想拍戏,耽搁了十几年了,但拍戏很困难,首先是钱困难,需要很多钱,真是麻烦死了,但是再麻烦也是我自己的事业。

记者:看您这边茶几上放着那么多的报纸、杂志,有时间看吗?

秦怡:别看我整天在外面忙忙碌碌,我也是喜欢安静的人,希望多呆在家里看看东西、写写东西,有时四张报纸我要看几个小时,看到晚上12点,我不是光看标题,文章里的一字一句我都会仔细看。前一阵利比亚打战的新闻我都看好半天。从我们国家的政策到国外中东局势,我都要看,时事最要紧,看了之后才知道我们生长在怎样的环境里头。虽然我们中国现在很好,但是我脑子里一直有“居安思危”这四个字,一个人想不到哪天会发生哪种意外,真的很难讲,所以一直要居安思危,那么到时候碰到问题了,才能冷静对待。

记者:我还清晰地记得,您在我们文联60周年纪念活动时发言说,“参加各种会议和活动,可以为我接触实际、了解社会、加强学习创造条件,使我年迈的双足尽可能地去跟上时代的步伐。”让大家很感动。

秦怡:我一直受到各种活动的邀请,人家需要我,我又抽得出时间,我就尽量满足大家的要求。其实我去年才离休,一直有工作,到现在也是几乎一天都不空。人家老骂我,你活该,自己老说累累累,你自己要去做(笑)。我说,现在好像没觉得累得马上要死,脑袋身体也还能活动,我就去做。目前体检情况还好,基本上还正常。等到有一天我觉得自己做不动了,我就歇下来。

记者:您整天忙碌,身体依然很好,气色也很棒,有什么保养的秘诀?

秦怡:我从小体质好,因为小时候喜欢运动,喜欢打篮球、排球;会爬竹竿,喜欢玩单、双杠等,还有跳平台,在学校时我可以跳最高一层。影片《铁道游击队》里有一个向下跳的镜头就是我自己跳下来的,没有用替身。我妈妈非常会烧菜,我小时候吃得也比较好一点,营养也够,加上运动也够,据医生说,一个人小时候基础打好了,各方面都能好,长大了会长寿。我现在九十岁了,骨骼还可以。之前到医院里检查,医生说,哎呦,你的骨骼好得来,像三十几岁(笑)。不过,这段时间我自己感觉没以前好,九十岁以后不好起来很快的。

记者:我看您心态也很好。

秦怡:一个人的心态跟性格很有关系,跟认识问题的方式也有关系,如果对事物有着分析的眼光,就不会急躁。我经常会用斯大林的名言“我们不理睬他”鼓励自己,以此来应对各种无端的谣言。

从“为谋生”到“为理想”

秦怡,原名秦德和,出生于上海南市老城厢一个封建大家庭,是上海城隍老爷的后裔。16岁时秦怡为参加革命离家出走,辗转来到重庆。当无依无靠的她正为生计发愁时,遇到了史东山、应云卫两位大导演,在他们的邀请下,迈入了中国电影制片厂、中万剧团的大门。然而,动荡的时局,不幸的婚姻让秦怡的生活始终如同踩在钢丝上一样,随时有坠落的危险。不过,对生活的无比向往和热爱,让秦怡经受住了磨难,并把这种人生体验化在了表演艺术中,形成了炉火纯青的演技。

记者:十六岁您为革命离家出走后,一直意外不断,经历了种种磨难,但您总是临危不惧,在关键时刻,果断地做出判断,小小年纪,您如何有那么大的主见?

秦怡:我相当的乐天派,碰到再大的事情,再急的事情,我会忽然很镇静,一个人越是有急事,越是要镇静,这样才能去想办法来应对。我觉得人是要有思想基础的,如果我真是糊涂到了没有思想,我可能早就死了。也就是说,这个思想基础让我在最困难的时候,能辨别一些事情,我应该呆在哪里,我应该去做什么工作。比如,我17岁的时候进了中国电影制片厂,当时厂里有规定参加厂工作的人必须集体参加国民党,但我就是不参加,集体参加就是签上一个名,但我就是不签。因为我大姐很早就参加革命,她最喜欢我,我小时候也受到她的一些影响。那时南市还有一个少年宣讲团,经常演一些进步的话剧以及其他的文艺演出,我去看过一些,也经常去听宣讲,潜移默化地也受到一些影响。

记者:据说您一开始当演员时并不顺利,再加上婚姻的不如意,您几乎认为自己不是当演员的料。

秦怡:是的。刚开始时,我像个傀儡似的,导演叫我干什么我就干什么,机械地表现喜怒哀乐,让我悲哀,我就皱紧了眉头,让我害怕,我就瞪大眼睛,张大嘴,这段时间我对自己的工作失去了信心,断定自己走错了路,绝对不是当演员的料。另外,我的第一段婚姻也不如意,因此我把一切都归咎于进了“中制”(中国电影制片厂)。生完孩子后,我决定第一离婚,第二离厂。我先把孩子寄养在奶妈家里,趁前夫出去拍戏,逃到了成都,并让人家帮我介绍了一份小学教师的工作。但是前夫拍完戏回重庆路过成都,知道了此事,大闹了一场,加上朋友也劝我,我只好又回到了重庆。

记者:那您如何又恢复了演戏的热情呢?

秦怡:那段时间我患了恶性疟疾,虽然离开了“中制”,但生活没着落,暂住在“中制”的家庭宿舍(纯阳洞五十一号)中的后楼里,一天隔一天高烧四十度,人病得不像样了,孩子出院后三天两头病危,前夫又每日烂醉如泥。就在我心灰意冷、对一切失去信心时,我发现五十一号这幢房子里经常有文化艺术界的精英来往,有吴祖光、陆志祥、黄苗子,徐迟、金山,叶浅予、戴爱莲等等,夏衍他们也来,不过少一点。我没想到前楼是如此精彩,我不甘心就这样生活下去,所以每当自己高烧退下一点时,就爬起来到前楼和他们一起谈话,听他们议论,并向他们借阅一本又一本的文学著作。小的时候,我就看了很多俄罗斯作家的作品,如托尔斯泰、屠格涅夫、契科夫、陀思妥耶夫斯基等,在五十一号我又更多地看了高尔基、谢德林的作品以及普希金、莱蒙托夫等的诗集,之后的几十年里我还能滚瓜烂熟地背诵许多诗。这些文艺作品锻炼了我的思维能力,让我逐渐懂得了怎样去选择、取舍,懂得了善和恶、爱与恨,甚至形成了我的人生观、世界观。所以说看书、周围的环境对我的影响非常大。住在五十一号的那段日子的生活积累,成为我日后当演员最需要的情感宝库。后来我的疟疾病慢慢好起来了,我又接到了角色,是在曹禺同志的独幕剧《正在想》中扮演一个古怪的老小姐,化妆师把我的外表化得非常接近人物,使我重新燃起了对创作的欲望。1941年夏天,应云卫导演来找我,他当时是“中制”的导演,正在筹备“中艺”(即中共南方局领导的中华剧艺社),来邀请我加入。就这样我到了“中艺”。

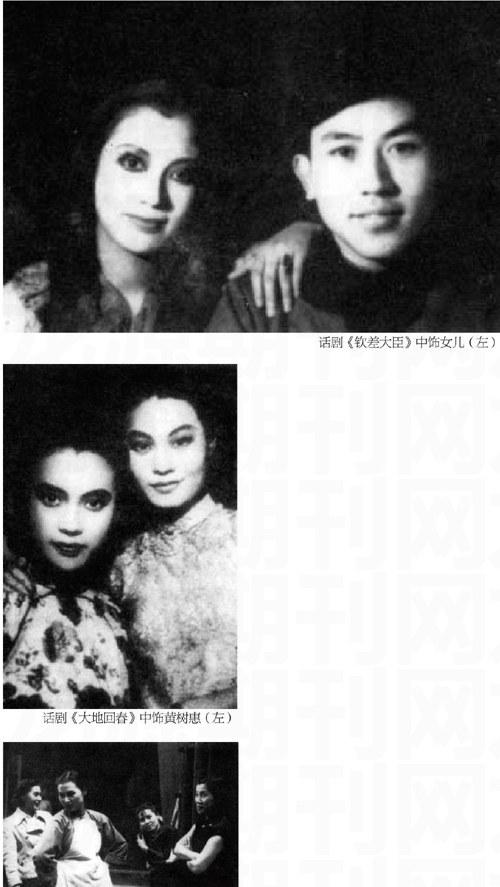

记者:“中艺”时期是您的表演创作的成熟期吧,在“中艺”的开锣戏《大地回春》中,您扮演资本家的女儿黄树惠一角而一戏走红。之后,又参演了《天国春秋》、《钦差大臣》、《愁城记》、《清宫外史》、《董小宛》、《桃花扇》、《结婚进行曲》等话剧。

秦怡:“中艺”的那段生活,物质上非常穷困而精神上极其丰富,虽然我生活中遇到了很多不幸,但是我始终觉得快乐多于痛苦,我非常留恋这段美好的时光。“中艺”表面是民办的剧团,但实际上是中共南方局成立的。在那里夏衍、老舍、郭沫若、曹禺、金山等老同志常常来和我们聊天、分析剧本。在他们的影响下,加上不断地演戏,不同成员间相互切磋技术,我逐渐对表演有了自己的追求。之后,为了躲避前夫的骚扰,我还去了趟西康矿山体验生活。锌矿、铜矿、煤矿我都去过,受到了很大的教育。在来去的路上,每天大量的人死于翻车,各种无奇不有的事情和无法描述的险情时时刻刻发生,不知有多少次我都可能死于非命,幸运的是,我活下来了。这四个月的离奇艰苦的生活对我影响很大,我饱尝了人间的酸甜苦辣,内心也变得更加坚强。从西康回到成都,我在成都呆了一年,这一年我演了大量的戏,365天我演了280场戏,得到了很大的锻炼,成都的一年可以算是我以后能从事几十年演剧生涯的关键。

记者:您在重庆呆了六年,演了很多有名的戏,也赢得了话剧界四大名旦之一的称号,为何最留恋又特别注重的却是成都这一年呢?

秦怡:因为在成都演戏时我能非常自如了,对人物也有了创造,上了台,这个人物整体是怎么样的,细微动作是怎样的,有了自己的感觉,表演是从自己内心出发的,而在重庆更多的是从外部学来的。我记得在成都有一次演《结婚进行曲》中夫妻吵架要搬铺盖的一场,我完全忘记了原来导演和我自己设计的地位和动作,是人物推动我自然地感到应该怎么说怎么动,就这样我体会到了那种熟能生巧的感觉,懂得了怎样叫“生活”。我站在观众面前,可以感受到有人又可以感到旁若无人。

记者:您演《结婚进行曲》时,有一次还是用气音完成了演出,这次演出对您影响很大。

秦怡:是的,因为生活条件差,加上劳累,我的嗓子出了毛病,哑了,哑到几乎只有气音,没有声音了。在导演的鼓励下,我用气音演完了三幕五场,那天观众席非常得安静,连咳嗽也不敢咳出声,到谢幕时,掌声比往常更加热烈。这也是我当演员以后得到的最高的奖赏和最大的尊重。观众对艺术的热爱也使我从狭小的自我中跳出来。本来嘛,如果是为了“活命”何必搞文艺,文艺是需要一种内在的强大精神力量的,而且这种力量始终来自观众。所以我们终身追求的理想应该是把自己从文艺中得到的一切感人的精神力量,再通过自己的演出给予别人。这一点,我也是经过很多的实践,受周围各种环境的影响,慢慢感受的。其实我对演员的理解也是从一开始的“为谋生”逐渐变成“为理想”的,以后就一直沿着这条路走下来了。

甘心跑龙套的“电影疯子”

抗战胜利后,秦怡于1946年回到上海,参演了一系列的影片,塑造了很多经典角色,比如《母亲》中的主角母亲,从二十多岁演到七十多岁,《女篮五号》中的母亲林洁,《铁道游击队》中的抗日妇女芳林嫂,《青春之歌》中的女革命者林红,《林则徐》中的渔民阿宽嫂,电视剧《上海屋檐下》里的主角杨彩玉等等。从小就喜欢电影的秦怡,被先生金焰笑称为“电影疯子”。对电影有着一腔热忱的她即便是跑龙套也跑得心甘情愿,并享受着创作的愉悦。如今秦怡年事已高,她依然追逐着自己的理想,去年一手策划并成功举办了首届上海中外无声影片展,今年筹备着拍自己写的新戏。

记者:之前您一直活跃在重庆、成都的话剧舞台,1946年回到上海,把大部分精力转投在电影上,您是怎么考虑的?

秦怡:在四川(包括重庆、成都)我基本上一直演话剧,对电影并未有所悟(当然小时候是影迷),还没有完全掌握电影的特性。抗日战争胜利后,我回到上海,工作就转到电影战线,当我连续拍了七八部电影后,就感到电影体现的手段太丰富了,可以看到在生活中看不到的东西,可以感觉在生活中感觉不到的心灵的震颤,这是一时说不完的。

记者:您很早就成为了大明星,但一直很谦逊,不论什么角色都在演,而且经常去跑龙套,您如何能保持那么平和、朴实的心态?

秦怡:许多演员都希望有好的机遇,戏越多越好,这是非常自然的,可是我在很长一段时间内有一种与人相反的想法,总是希望戏越少越好。一开始这是因为我没找到演戏的诀窍,害怕演戏,一上舞台就手足无措,可当我静静地在一旁观察时,却能感受到一切的真谛,所以我喜欢跑龙套,它可以让我在无拘无束、无人注意我的情况下,使我时时刻刻处在艺术氛围中。而且当我去除各种杂念和负担,我的“跑龙套”的角色也能发出光彩,我也同样感受到了創作的愉快。上世纪四十年代演话剧时,我什么都演,后来在很多影片中,我也只有两三个镜头的戏,比如《春催桃李》中的老校长,《苦恼人的笑》中的老演员,《张衡》中的老妇人等,但这些角色我都至今难忘。我意识到,龙套当得不好,也会影响主角的戏或者还会影响节奏,所以在与戏里的主要人物搭配沟通时,我从来不疏待。我想,如果每出戏的群众演员都很认真地把自己作为“重要一部分”的话,那么这出戏的整体质量肯定是能提高的。

记者:在《青春之歌》中,您演的林红也只有一场戏,但是这个人物影响非常大,很多观众对林红走出牢房、奔赴刑场的最后一个镜头一直念念不忘。无论是国内还是国外,总是有影迷过来和您握手,喊着“林红同志,我终于看到你了。”周总理对这个角色评价也很高,认为“也许你演的其他人物都忘记了,这个林红是不会忘的。”

秦怡:林红这个人物不能算是“跑龙套”的角色,戏的分量较重,但是从全剧上下两集、播映三个小时的篇幅来说,它所占的分量是极小的。但这个人物的影响却很大,甚至遍及日本的观众。对我自己来说,这出戏的整个创作过程也是我的学习过程和受教育的过程,在那拍摄的短短几天中,我体会到如果艺术家能将发自内心的情感真切地体现到银幕上,是非常幸福的。

记者:林红的戏不多,而且没有什么形体动作,您如何将她表现得那样真实感人?

秦怡:林红在戏中是一个非常关键的角色,对主人公林道静的成长起着决定性的作用,但林红的镜头不多,主要的戏都在监狱中,而且大部分通过自述性的对话来表达人物情感和性格。刚开始时,我感到要表现她的光辉一生比想象中还困难。为此,我白天阅读有关《青春之歌》小说的材料,晚上阅读剧本和许多革命斗争史、英雄烈士的生平事迹。拍摄前几天,我完全沉浸在那些材料中,并产生了一种愿望,一种激动。同时,我还把这种愿望与现代生活密切联系起来。我发现在现代,我们周围同样有着为社会主义建设而忘我奉献的优秀人物,这帮助我产生了许多联想。就这样,越理解人物,我就越能感受林红的精神世界的实质。林红为什么在临死前那么坚定,充满了乐观主义精神,并以自己的经历和思想去影响、激励林道静,这是因为她有最崇高的理想,她知道该留下什么给未来的继承者,因此当她被押出牢房,走向刑场的时候,她会为了越发接近自己的革命理想而无所畏惧。

记者:外界一直传您有三个遗憾:除了没有幸福的爱情、儿子的不幸这两个遗憾外,还有一个是没有一部片子能够让您尽情地发挥您的演技。是这样吗?

秦怡:这三个遗憾是姚芳藻同志归纳出来的话,不是我直接说的。其中我说演戏的遗憾,其实是:碰到好点的戏,或者是戏有问题,结果不演了;或者是戏演好了,最终无法上映;又或者有的戏已经让我演了,结果有什么别的原因不能演了。比如《马兰花开》,拍的时候刚解放,主张妇女也可以参加重工业,结果拍好了,又不主张了,《马兰花开》也就被搁置了,后来放映的机会也不多。其实《马兰花开》整体不错,讲了一个人的意志,但那个时候政策比较死板,也牵连到了影片。

记者:在您的从影生涯中,有时也会受外形的束缚,比如《青春之歌》中的林红,您曾表示,害怕自己较胖的身体条件难以达到应有的效果。我还听说您在拍《摩雅傣》时,因为不同意穿无袖筒裙把您觉得粗圆的臂膀露出来,还跟导演大吵了一架。

秦怡:是的,阿韬(导演徐韬)要我扮演女儿依莱汗时穿无袖的筒裙,把肩全部露出来,傣族妇女在劳动时,因太阳底下太热,确实有许多人这么穿,但是我自己知道我的臂膀特别粗圆,露出来会破坏人物形象,傣族姑娘都很纤细,所以不同意。当时我们吵得像小朋友一样缺乏理智,阿韬板起脸,说他是导演,一切由他决定,还说谁来看你膀子。我也上来了牛劲,说,你的决定是叫我拍黄色影片,我坚决抵制。最后协商成穿坎肩拍。后来一次在大会上,有一位上海文艺界的领导同志在台上说:“《摩雅傣》是部好片子,秦怡同志当然是位好演员,戏也演得很好,但是她的膀子拍得太粗了……”旁边有几位同志私下对我说:“哟,他怎么这样说……”,觉得我听了会不会不高兴,其实我根本就若无其事,因为我的膀子本来就是粗的(大笑)。那次吵架过后,我们到浙江缙云拍戏时,徐韬给我写了一封信,谈到了深层次的问题,对我后来的演戏有帮助。信里他提到我作为一个演员是有许多优越条件的,但常常被自己困扰,一会儿怕胖了,一会儿怕活泼不起来。他觉得我应该把思想从框框中解放出来,把自己认为的缺点变成自己的优点,毫无顾忌地塑造一些别有风格的角色。作为一个导演,他提醒我这一点是有道理的,年轻的时候我是有些冲不出去,觉得自己太胖,条件不够,苗条淑女不能演,利索的也不能演,于是总是演大嫂、大嫂。徐韬提醒我这一点,我很感谢他。

记者:您那个时候没想过减肥吗?

秦怡:我从来不减肥,我知道减肥药不好的,还是身体更重要,我是把演员作为终身职业的,我觉得像我这样的体质可以演很长时间,果然是这样。而且我认为瘦得不得了也不好看,现在的女明星喜欢穿露一点的衣服,那么,该纤细的地方纤细、该丰满地方的丰满才会好看。

记者:对于现在非常名利化了的影视圈,您怎么看?对现在的演员有什么忠告吗?您认为如何才能成为一个好演员,成为艺术家呢?

秦怡:这不是几句话能够说清的。我自己到现在也还不知道自己是否是个好演员,甚至艺术家。

记者:您真是太谦虚了。之前您说今年准备拍戏,影片想表现怎样的主题呢?

秦怡:其实我想写的就是爱,母子的爱,姐妹的爱,大爱、小爱,统统都有,他们那么苦、那么穷,却始终在做好事。我觉得以前中国人民的生活是比较艰苦的,亲情、友情、爱情在动乱的年代消失了,破碎了,只有在稳定的年代,这些才能保护得下来。我想这样写,感情的戏多一点,也许能打动观众。我们现在一直在宣传和谐和谐,但影视剧里都是打、打,一直这样下去是很可怕的,精神生活很难建设起来。

记者:现在的电影越来越娱乐化。

秦怡:即便是娱乐也要好一点的娱乐,娱乐也是应该有内容的,如果庸俗的东西太多,就对人有害了。所以我想还是多拍一些有思想性、艺术性、可看性的影片。

记者:您会在里面演戏吧?

秦怡:主客观条件都允许的话,我会演一个角色。我去年拍了一个戏,演一个科技研究者,我拿给你看照片。(转身去房间拿出了两张照片,照片上头发染黑了的秦怡显得又年轻了好二三十岁。)

记者:拍电影还要拉赞助吧?

秦怡:现在麻烦的就是拉钱,不知道什么时候能拉到,什么时候能拍。

记者:您是上海影视公司的董事长,而且有很高名望,拉赞助应该比较容易吧?

秦怡:当年是电影家协会要成立影视公司硬把我推到董事长的位置上的,现在快30年了。我也不太会去交际。我只想好好拍点东西,组织剧本也要花很多钱,所以想自己写本子,当然这不是随便能写得了的。

记者:据说您还有一个剧本,搁了十几年了,为写这个剧本,您还亲自上青藏高原去体验了生活。

秦怡:这个剧本也可以拍,就是时间间隔长了。本来写的是人工增雨的事件,现在要改变有点困难。戏中主角拿大爱挽救自己的小爱,非常感动,我自己写的时候也几次三番流出眼泪。

用大爱拯救自己的小爱

舞台、银幕上美貌端庄倾倒众人的秦怡,生活中却承受着不为人知的辛酸与痛苦。她的第一任丈夫整天酗酒,一度对她暴力相加。她和“电影皇帝”金焰的家庭生活也并不如意,金焰患病卧床二十多年,1983年撒手人寰。而心爱的儿子金捷十多岁时患上精神分裂症,从此生活不能自理,秦怡无微不至地照顾他四十多年,有时还要忍受儿子精神失常时的拳脚相加。2007年,秦怡最心爱的“小弟”金捷因病去世了,秦怡忍受着白发人送黑发人的巨大悲痛。然而,这一切秦怡都坚强地承受了下来,因为她的心中流淌着更大的爱。

记者:您的经历非常曲折,也经受了很大的磨难,您之所以那么坚强,也是像您剧本里表现的,拿大爱挽救自己的小爱?

秦怡:是的,大爱能够解决过不去的小爱。我儿子去世的时候,一想起他,我就非常难过。那时从医院回来后的几天,我的心情一直非常低落,我非常痛苦矛盾。難道真的要去自杀吗?怎么可能儿子死了,我要去自杀呢?事情不做了,工作不做了?但是心里实在难受得不行。后来我打开电视看到了一个节目,潍坊一个孤儿院里的一个年轻孩子生了骨髓癌,就要死了,别人问他还有什么事情要做。他说:“我是个孤儿,我也没什么要做,新年快到了,我希望孤儿院里的孩子都能有一件新棉袄,有糖果吃。另外,国家把我养大了,我对国家还没有作贡献,我的身体不行,但眼睛还好,我想把我的眼角膜捐出来。还有一点,我是个弃婴,被孤儿院收留了,我一直在想,我父母为什么要把我丢掉呢,我希望死前看一眼他们,但我知道找不到,不过我也知道丢掉自己的孩子是很少的,他们一定是有原因的。”他内心原谅他们了。这是个22岁的男孩子,他死前这样冷静地讲,我觉得真是了不得,捐眼角膜是很痛苦的,要死前捐出来。我一看到这个节目,我的痛苦马上减轻很多。他对国家、对父母、对周围孤儿的爱,真的不得了。所以我告诉自己,我不能这样想问题,怎么样也得振作起来,要把自己延续下去,要帮儿子把还没有做完的事情做完。大爱无边,发生什么事情都跟自己家里边发生的事情一样,要有这样的感情就好了。多想想那些可爱的孩子,多想想对国家有极大贡献的人都牺牲了,我的儿子也不过是生病死的,这样一想以后就两样了,自己就能耐得住了。所以经常接触社会,会遇到很多好事、好人,以此教育自己,让自己振作起来。

记者:外界传您的婚姻生活并不幸福,您怎样面对生活的不如意?

秦怡:我跟金焰刚开始生活的七八年时间是很幸福的,我觉得这已经算是相当幸福的了,因为大部分的夫妻后来都是把重心放到了孩子身上,婚姻生活很难一生都像新婚时那么甜蜜。我跟老金从不吵架,即便外面有什么风言风语,我也不去理睬,我知道感情是不能勉强的,所以我也不会吃醋。那么后来生活的不如意,主要是儿子病了,老金病重了,这才是真正的不幸。孩子病了,做母亲的要尽心照顾,做父亲的也是非常担心,老金病了20多年,他临死的时候只喊两个字:“小弟”、“小弟”。我在他耳朵旁说,你放心,我永远不会离开小弟,他不再说什么,就这样走了。他的死我是很难过的,我们一起生活了37年。因为我们都是演员,在工作中我们有许多共同的语言。他的离去不仅是我失去了丈夫,电影界也失去了一位好演员,他病得太早了。(叹气)

记者:看得出您对您先生的感情很深。

秦怡:我对他的感情还是很深的。金焰是一个很能干的人,而且做事很有方法。打猎、骑马、射击等他样样精通,织毛衣、踩缝纫机等他也件件拿手,很多东西他都是无师自通,比如拉二胡、拉小提琴,绘画……他很喜欢做工,到汽车厂里,师傅说他一进来就可以是最高级别的八级工了。老金有很多优点,当然也有缺点,人比较直,有时想做什么就马上要做,不管时间地点,不顾人家当时的心情,会引来一些人的厌烦,会造成一些误会。他这人还很节俭,生病住院的时候,肠胃不好,医院里的饭菜吃不下,他就打包一定要我带走,旁边人看了觉得他怎么这么抠门,其实我知道他是不愿意浪费。老金的一生也遇到很多事不如意,他年幼丧父,家里很清贫(父亲把家里的一切资产都投入到独立运动中去了)。老金喜欢大自然,喜欢养花养鸟,但是这样的生活方式老是被人家批评,被认为是资产阶级生活方式,他也不辩解,事实证明,现在这些生活方式已经成为流行了。上世纪三十时代,金焰已是电影皇帝,解放后,正值壮年,正是演戏的好时候,但因为他担任了上影第一任的剧团团长,拍戏的机会必然就少了。

记者:可否谈谈您的爱情观。

秦怡:对于爱情的问题不能简单看,要实质性地分析。我觉得爱情是不能勉强的,是相互的,首先要建筑在彼此理解的基础之上,这样才能了解自己也了解对方。不同的的恋爱观会有不同的后果。爱情婚姻是有关人的一生的,所以就更应该慎重对待。生活中会有一些不如意,我觉得,对任何事情都要分析地看问题,不能单看结果,而要去寻找原因,这是解决矛盾的方法。对待爱情也应该这样,找到原因也许就能够化解,重归于好也是有可能的。

时光在悄悄流走,阳光慢慢爬出了客厅,桌子上并排摆放着的金捷照片、画作以及窗台旁的金焰的大幅肖像开始跌入黝黯的黄昏中,然而秦怡似乎并没有留意到光线的变化,她不时地望一眼亲人的肖像,沉浸在回忆里,像跟亲友聊天一样向记者毫无芥蒂地述说。直到她的保姆阿姨进来开灯,询问晚饭吃什么时,秦怡才停下了话匣,一看钟已经过去了四个多小时。

谈及家庭生活,秦怡的语气不由得有些低沉,然而少见忧伤,有的更多的是淡定、坦然。那么美丽轻盈的身姿却拖着那么沉重的生活尾巴,不禁让人唏嘘不已,但是秦怡却坚强地走了过来,像林红一样藐视着苦难,充满了乐观的心态,因为她有理想,她有爱。年轻时,对生活的熱爱,让她挣脱了现实的噩梦,并找到了艺术的理想,而对艺术的热爱,又启发她感受到更大的观众的爱、祖国的爱,而这份大爱又帮她抚平了生活的巨大伤痛,有了更高的人生追求。

为了完成、完善这篇采访稿,笔者去了好几趟秦怡家,访谈时,秦怡一直思路清晰、思维敏捷、说话中气十足,有时因为整日忙碌,她也会略显疲惫,但依然会非常耐心仔细地回答采访问题,这份活力这份激情这份认真劲让我们这些年轻人自叹不如。本该是含饴弄孙、颐养天年的年纪,秦怡依然步履匆匆,她的身姿是那么坚韧而美丽,这种美带着无限的爱和对理想的执着,能穿越时空成为永恒。