深圳市绿道建设意义与设计要点分析

2011-06-29彭从虎

彭从虎

(深圳市西伦土木结构有限公司,广东深圳518034)

0 前言

深圳是中国南部海滨城市,位于珠江口东岸,与国际大都会香港一水之隔,全市面积1 953 km2,是中国第一个经济特区。改革开放以来取得了巨大的成就,但随着经济的快速发展和“城市化进程”带来了人口集中、产业聚集等积极要素,同时对城市生活、社会文化也造成了影响,对能源、生态造成巨大压力。比如:空气污染、土质、水体污染;视觉、听觉污染;热岛效应加剧;交通堵塞加剧;资源短缺加剧;绿色空间减少、安全空间减少、人的活动空间减少。面对城市建设的发展转型,世界各国都在制定可持续发展战略,发展低碳经济、绿色经济的目标。为满足人民群众日益增长的亲近自然的要求、改善人居环境、提升城市品位、推动生态保护和生活休闲一体化及宜居城乡建设的需求,深圳市近几年修建了多条绿道。笔者拟通过深圳市在绿道建设方面取得的成就,分析和探讨绿道设计要点,以期绿道能更好地为人们服务。

1 绿道的由来及特征

19世纪末的英国伦敦,处于工业化快速发展的阶段,环境污染相当严重,是全球闻名的“雾都”。为了解决这些问题,按照现代城市规划思想的先驱——霍华德先生提出的“花园城市”模式,1940年伦敦规划建设了环城绿带,以及与之相联系的绿色通道网络,之后逐步发展成为国外正在大规模建设的“绿道”。

绿道是一种线形绿色开敞空间,通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路等自然和人工廊道而建立,内设可供行人和骑车者进入的景观游憩线路,连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居民聚居区等。绿道包括慢行道和配套设施两大部分。配套设施包括服务设施、基础设施和标识系统。绿道建设内容包括路面铺设、绿化、服务区设置及相关服务配套设施等(见图1)。

图1 绿道示意图

绿道分区域绿道、城市绿道和社区绿道三个级别。其中,区域绿道是指连接城市与城市,对区域生态环境保护和生态支撑体系建设具有重要影响的绿道;城市绿道是指连接城市重要组团,对城市生态系统建设具有重要意义的绿道;社区绿道是指连接社区公园、小游园和街头绿地,主要为附近社区居民服务的绿道。

2 绿道规划和建设情况

近几年广州、深圳、长沙、成都等大中城市相继规划和建设了多条绿道,以深圳为例,根据《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》确定的绿道网主体框架和《珠三角区域绿道网(省立)规划设计技术指引》提出的标准要求,深圳市规划了总长约2 000 km的绿道,包括区域绿道、城市绿道、社区绿道,涵盖生态型、郊野型、都市型(见图2)。

深圳辖区内区域绿道有2号线(省立)和5号线(省立)。2号绿道主要沿珠江东岸布局,以山川田海为特色,途经50个发展节点;5号绿道纵贯珠三角东部,以生态和都市休闲为特色,途经20多个发展节点。

已建成的城市绿道有深圳湾滨海休闲带、大梅沙海滨栈道。同时深圳还将建设城市绿道(市级)300 km,包含1号城市绿道(沿塘朗山—梅林森林公园—安托山公园—大沙河公园—深圳湾休闲带—福田红树林兴建)、2号城市绿道(仔角—盐田海滨休闲带)。

图2 深圳市区域绿地与大型生态廊道 (绿道)规划图

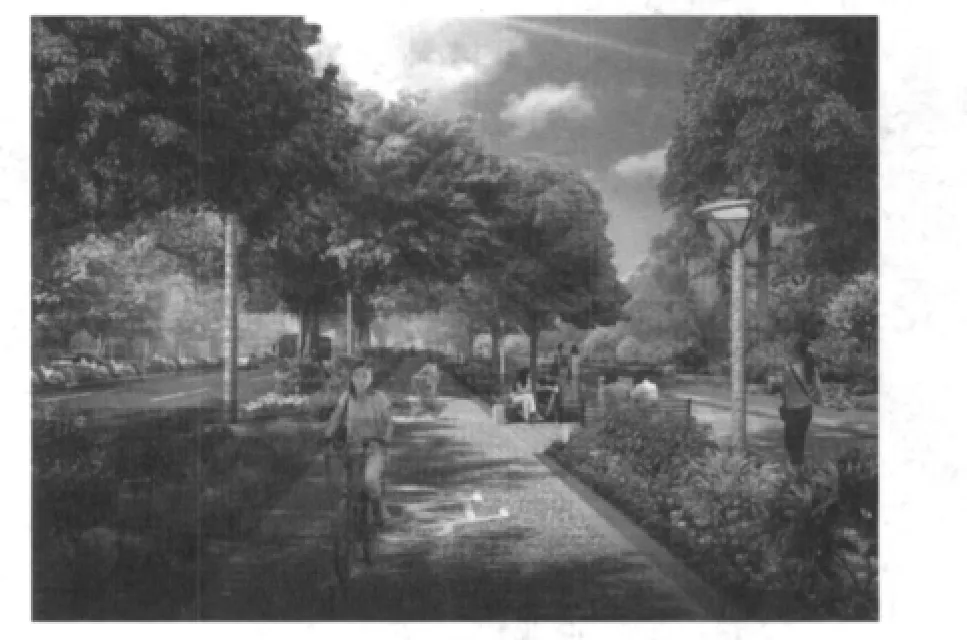

社区绿道目前已形成的有华侨城绿道。目前深圳市政府正积极倡议有条件的社区借鉴华侨城的经验,积极建设社区绿道(见图3~图5)。

图3 2 号区域绿道深圳段效果图

图4 深圳大运公园绿道效果图

3 绿道建设的意义和作用

绿道是绿色交通体系一部分,通过广东省特别是深圳市近几年绿道的建设,发现绿道在人们的生产和生活中取得了巨大的社会效益和经济效益:

图5 深圳华侨城社区绿道效果图

(1)绿道建设是践行科学发展观的重要举措。绿道建设基本不需要占用建设用地指标,具有投资少、见效快的特点,符合建设低碳城市的发展要求,也是符合我国扩大内需、刺激消费,推动经济发展的有效举措之一。还可以全面提升城乡居民的生活质量,完善城市功能,强化地方风貌特征,提升城市品位。

(2)绿道是城乡、区域生态网络系统的重要组成部分,集环保、运动、休闲、旅游等功能于一体,是一种能将保护生态、改善民生与发展经济完美结合的有效载体。绿道功能是多方面的,在改善生态环境质量,提供游憩活动机会和保护自然和历史文化资源等方面都应该发挥作用。

(3)绿道的建设有显著的社会经济效益,有利于促进本地区社会经济持续发展。绿道将城市内部的公共空间与外部的水体、风景名胜、森林公园、遗产地等区域有机地串联起来,带动绿道沿线经济发展,实现区域内经济差距减少;同时能降低城市热岛效应,改变人的出行方式、行为模式、消费理念、城市形态、城乡结构,使人们的游憩、沟通、休闲生活更丰富和健康,幸福感增强,最终实现低碳和理想宜居的生活。

4 绿道规划设计的基本原则和基本要求

4.1 绿道建设原则

(1)绿道建设强调以人为本,严格遵循生态化、人性化、本土化、经济性的建设原则;

(2)应遵循整体性、可达性、生态性、多样性、人性化的规划建设原则;

(3)与城市规划、建设、管理水平提升相结合;

(4)与低碳城市、生态城市、宜居城市建设相结合;

(5)与生态保护、污染治理、交通建设相结合;

(6)与绿色建筑、节能环保、资源利用相结合;

(7)与提升文化、体育运动、休闲娱乐相结合;

(8)绿道建设土地使用政策坚持原生态、原产权、原民居、原民俗的原则,力求不征地、不租地、不拆迁,不改变原有土地的权属和使用性质。

4.2 绿道规划设计基本要求

4.2.1慢行道规划设计

慢行道选线必须满足旅游、护林防火、环境保护及生产、管理等多方面的需要,尽可能利用已有的二线巡逻道、城市林荫道、机耕道、水库堤岸等,通过沿线的环境整治、植树绿化等提升手段建设绿道。慢行道沿线应尽可能做到有景可观,步移景异,避免单调平淡。慢行道的线形应顺应自然,优先采用平面交叉,避免大填大挖,尽量不损害原有地表植被和自然景观。

慢行道可按照使用者的不同将慢行道分为:步行道、自行车道、无障碍道和综合慢行道。慢行道宽度针对不同的绿道的使用功能和地区有所不同,宽度标准可参照表1所列。

表1 各类慢行道的参考宽度标准一览表

慢行道铺装材料选择以生态性、安全性、实用性、经济性、美观性为原则,注意在色彩、质感、图案上与城市道路区别,增强绿道的可识别性。常用铺装材料见表2所列。

表2 绿道常用铺装材料一览表

选择慢行道铺装材料主要取决于其功能与类型,要保证所选材料能与绿道及其周围自然环境相协调,并能代表当地特色或文化特征,在满足使用强度的基础上,鼓励采用环保生态自然材料铺装慢行道路面。

慢行道的坡度设计应与现有自然条件下的横坡、纵坡相匹配。纵坡坡度不大于3%为宜,最大不宜超过8%;横坡坡度2%为宜,最大不宜超过4%。

4.2.2服务设施规划设计

绿道的服务设施由游览设施服务点和管理设施服务点两部分组成。游览设施服务点主要为绿道中的游客提供便民服务;管理设施服务点主要为绿道的日常管理服务。绿道服务设施在建设工程中应做到:

(1)按照相对集中与适当分散相结合的原则,合理确定服务系统的布局,确保方便绿道使用者。同时便于经营管理与减少干扰,发挥设施效益,充分利用已有设施和建筑进行适当改造和提升,避免重复建设,实现共用共享。

(2)相对集中地设置于绿道出入口、公交接驳站、景观节点、以方便人群使用,提高使用效率。

(3)尽量利用生态环保型材料,建设可移动、可拆卸、非永久性的服务设施。

4.2.3基础设施规划设计

绿道的基础设施是指保障游憩休闲活动能够正常进行的一般物质条件,包括出入口、停车场、环境卫生、照明、通讯、防火、给排水、供电等。设置要点为:

(1)因地制宜地布设基础设施,并充分考虑沿线现有的城市基础设施的综合利用,但不得对绿道所经地区的生态环境造成负面影响。

(2)应根据绿道出入口和出行距离,结合绿道服务设施,每隔6 km~10 km设置自行车停车场,鼓励开展自行车租赁业务。

(3)为严格防止污水和各种生活垃圾对绿道环境的污染和破坏,应配备完善的环境卫生设施,包括固体废弃物收集、污水收集处理、公共厕所等各种设施。

(4)区域绿道除在出入口、重要节点外,原则上不设夜间照明设施,城市绿道照明间隔80~100 m设置一处,社区绿道照明间隔每隔40~60 m设置一处照明设施。

4.2.4标识系统规划设计

绿道标识系统包括:信息标识、指向标识、规章标识、警示标识、活动标识、安全标识和教育标识七大类。信息标识用于提供绿道相关设施、项目、活动、游览路线及时间的总体信息,主要设置在绿道出入口、交叉口、停车场和公众聚集的地方等。指向标识用于标明游览方向和线路的信息,并引导人群进入绿道,一般设置在绿道临近的公交站点、入口、主要交叉口处等。规章标识用于标明绿道法律、法规方面的信息以及政府有关绿道建设的政策。警示标识用于标明可能存在的危险及其程度,且至少要在危险路段前50 m处设置。活动标识用于标明绿道提供的相关活动、设施等信息。安全标识用于明确标注游客所处的位置,以便为应急救助提供指导,各级绿道必须设置,且间距不大于800 m。教育标识用于标注绿道所在地的独特品质或自然与文化特征,作为向公众,特别是青少年普及地质、生态环保等知识的载体。绿道标识系统设置注重以下几点:

(1)绿道各类标识牌必须按统一规范的要求清晰、简洁地设置,从而实现对绿道使用者的指引功能,绿道的标识可在统一规格的基础上,具有地方特色。

(2)各种标识牌一般应设置在游客行进方向道路右侧或分隔带上,牌面下缘至地面高度宜为1.8~2.5 m。

(3)绿道同类标示牌设置间距不应大于500 m,同一地点需设两种以上标识时,可合并安装在一根标识柱上,但最多不应超过四种,标识内容不应矛盾、重复。

(4)绿道的标识应能明显区别于道路交通及其它标识,制作标识牌所采用的原材料应体现环保和节约的精神。

4.2.5绿化景观系统规划设计

绿化设计时要坚持以生态保护、合理开发利用为主的基本原则,实现绿道的可持续发展。植被的规划设计应遵循“生态优先、保护生物多样性、因地制宜、适地适树”的原则,最大限度地保护、合理利用场地内现有的自然和人工植被,维护区域内生态系统的健康与稳定。植物种类的选择应以地带性植物为主,构建有利于保证“生物及景观多样性”的生态空间,同时应与周边的植物景观相融合。

5 实例分析:深圳市坪山新区绿道网工程

5.1 工程概况

坪山新区位于深圳市东北部,旅游人文资源丰富,深圳主要河流——坪山河贯穿新区全境,北、东、南三面有规划中的坪山—龙岗城市绿廊、坪山—坑梓绿廊、马峦山森林郊野公园环抱。在这里,既能感受“文武帝宫”、客家围屋建筑“大万世居”和“龙田世居”、百年老校光祖中学的人文积淀,也可以体验曾生故居、东江纵队纪念馆的红色之旅,还能够欣赏马峦山、聚龙山景区的生态风情。深圳市一直注重通过绿道将主要河滨、林荫道路、自然保护区、旅游景区、公园、广场、街头绿地、文物古迹、标识性城市节点、商业步行街、城市综合体、公共服务设施等公共空间连接起来,为市民提供一个舒适、便捷、生态、健康的出行道。

本文结合深圳市坪山新区绿道网工程先期建设的几条绿道示范段进行分析,旨在参照深圳其它各区绿道的建设模式,结合坪山新区的历史、人文、地理特色等,展开对坪山新区大运体育馆和聚龙山生态公园绿道示范段前期研究及设计工作的分析。拟建绿道为兰竹路、金牛路及相交支路组成的绿道网络体系,绿道设于现有道路两侧,共长约2×13 km,绿道网串联了体育馆、中心公园、燕子岭公园、聚龙山公园等,主要建设内容为对现状道路人行道及非机动车道进行改造,按照绿道建设相关标准重新铺设非机动车道路面,并新建相关附属配套设施等。

5.2 慢行道设计

5.2.1平面设计

绿道沿现状相关道路人行道及非机动车道线位布设,具体线形与现状道路保持一致。

5.2.2纵断面设计

绿道沿现状道路布设线位,路段纵坡均与现状道路保持一致,不重新设置纵坡。

5.2.3横断面设计

根据现状道路人行道及非机动车道宽度的不同,该绿道的宽度为1.5~3 m不等。具体宽度以现状道路非机动车道宽度为准,不予拓宽。对宽度允许的路段,尽量做到人行道和自行车道分离,路拱横坡采用直线型路拱,横坡为2.0%。

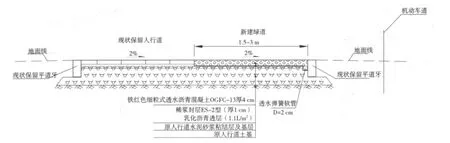

5.2.4路面结构设计

根据该项目特点,参照深圳市其它已建成绿道及相关规范标准,优先采用透水路面,透水路面具有排水、降低地面温度、生态环保等特点,对行人来说,最大的好处是雨天路上不会积水,不会弄湿鞋子,可以尽情享受绿化和运动带来的快乐,路面结构做法如下(见图6):

面层采用铁红色细粒式透水沥青混凝土OGFC-13(厚 4 cm);

稀浆封层ES-2型(厚1 cm);

乳化沥青透层(1.1 L/m2)

原人行道基层;

图6 路面结构大样图

原人行道土基。

5.2.5绿化景观设计

该项目基本维持现状绿化,由于施工原因对绿化造成的毁坏,绿道主体工程施工完成后对破坏的绿化按原样进行恢复。

5.3 配套设施设计

5.3.1绿道驿站

绿道驿站不仅在外观设计上要符合美观要求,在功能上更是尽可能多的迎合旅客的需求,应建有生态环保型厕所、自行车租赁、停放系统、健身区、休息区等。

该项目拟在兰竹路与兰景中路交叉口西侧空地及金牛西路燕子岭公园段各设置一处驿站,配套修建厕所、自行车租赁、停放系统、健身区、休息区等。结合深圳作为港口城市的特点,参照深圳市其它绿道做法,该项目驿站采用集装箱组装而成,即经济又环保,让游客流连忘返,回味无穷,更具深圳特色(见图7)。

图7 绿道驿站效果图

5.3.2自行车租赁、停放系统

绿道使得骑车出行成为一道风景,越来越多的市民开始选择绿色出行。为配合绿道的使用,可推行城区自行车租用项目,除在驿站外,该项目在各景点主要路段、公交接驳点等均设立了自行车租赁、停放点,统一管理车辆(见图8)。

5.3.3休息及健身设施

图8 自行车停放系统效果图

该项目沿途设置一些凉亭、座椅等供游客小憩,同时在体育馆路段设置一处小型的体育健身游乐设施,凸显全民健身。为提高行人休憩的舒适性,座椅设置于树荫下或设置专门的遮荫棚,座椅材料采用石材、木材、不锈钢材、混凝土材等,避免材料表面温度过高或过冷(见图9)。

图9 绿道路边休息设施效果图

5.3.4绿道交通标识系统

该绿道标识主要采用废弃的枕木、自行车轮等组合而成,环保而又新颖(见图10)。

图10 绿道交通标识牌效果图

绿道地面标识主要为路面各类标线及人行、自行车专用道标记,相关技术指标参见《道路交通标识和标线》(GB5768-2009)的规定(见图 11)。

6 结语

绿道将公园、绿地等空间和外部的自然保护区、风景名胜区等串联起来,形成集生态保护与生活休闲于一体的绿色空间网络。纵观深圳市绿道网建设,由于规划和设计还基本处于探索的阶段,还存在很多不完善的地方:一是缺乏统一规划,绿道缺乏连通,未能形成一个完整的体系;二是由于城市建设和违章建筑的占用,以及交通路网的分割,影响了一些关键性的生态节点和廊道的连接;三是未能充分发挥绿色开敞空间的休闲、游憩、体育、文化的功能,绿道利用程度不够。下一步应加强对绿道的宣传和重视力度,在理论上加以探讨,在实践中得以完善,努力让绿道变成日用品和必需品。

图11 地面标识效果图