基于精神分析视角的克里姆特作品背后的隐性世界

2011-02-15文/王颖

文/王 颖

图1《生与死》 古斯塔夫·克里姆特〔奥地利〕

19世纪是一个机器大工业逐渐吞没腐朽的封建社会的时代,新旧交替之际,人们在改变自己旧有价值观的同时,对未来感到一片惘然。于是,世纪末的精神状态在改造社会的雄心壮志与对新的前景的焦虑、疑惑和颓废间不断徘徊。在经济、政治领域,各种文化思潮不断涌动。在进行思想交流的过程中,城市生活成为至关重要的因素。如果说有什么地方能被说成是代表作为20世纪开端的西欧精神世界的话,那么,它就是奥匈帝国首都维也纳。在那里,诞生了弗洛伊德主义——这个全新的理论体系以与以往的理论著作截然不同的方式描述了对人类的理解。

与此同时,在19世纪的艺术发展中,也出现了类似的情形。正如弗洛伊德主义的产生一样,任何属于历史的天才,都能够最先嗅到时代换季的味道。在艺术中充当改朝换代角色的人,往往是最耀眼的,他们所做的是,结束一个死寂而漫长的冬季,为艺术带来无边广阔的充满生机的春天。于是乎,立誓要与传统的学院派艺术分道扬镳的“分离派”的诞生,让沉寂了几百年之久的奥地利画坛,终于难耐寂寞,幡然涌出几位国际级的大师。其中以古斯塔夫·克里姆特和埃贡·席勒最负盛名。作为19世纪末至20世纪初欧洲新艺术运动的代表,克里姆特与席勒同被誉为奥地利“维也纳分离派”的灵魂人物,他的装饰象征主义绘画匠心独具,为欧洲艺术史上从古老的传统走向现代的篇章增添了瑰丽华美的一页。

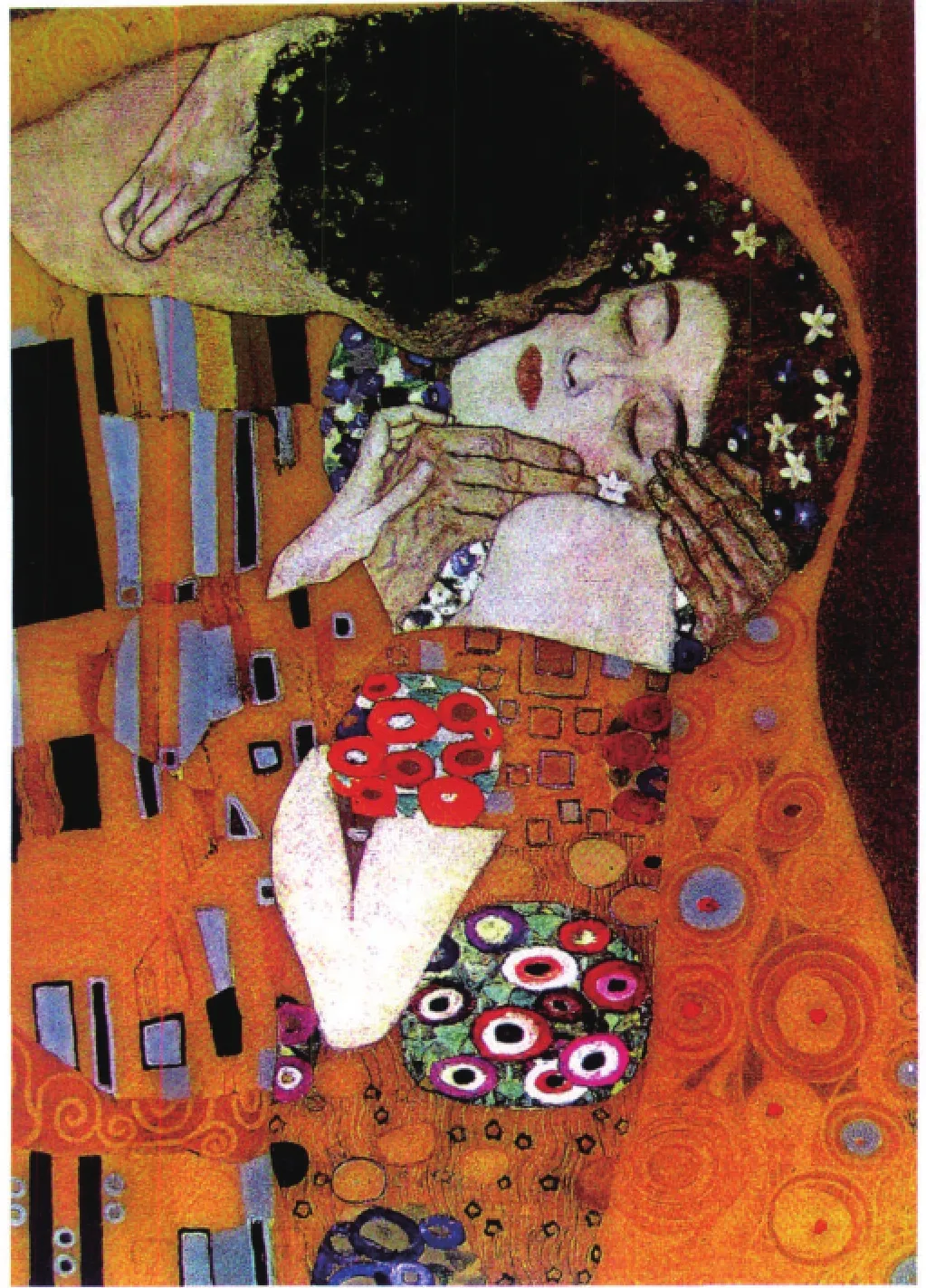

图2《吻》(局部) 古斯塔夫·克里姆特〔奥地利〕

纵观克里姆特的艺术生涯,在他众多以刻画女性形象为主的绘画作品中,以当时欧陆特有的神秘、颓废与情色的气氛为基调,大部分作品内涵甚至超越了这种人类最原始的本能。富有意味的装饰绘画和充满哲理的作品内涵是克里姆特绘画艺术的特点,而画中的精神写照恰恰反映了20世纪初叶的艺术思潮。因此,我们将它定义为“视觉化的精神分析”。本文在此基础上,以精神分析视角对艺术家创作作品进行不同层面的解读。

一、作品中的象征主义符号

苏珊朗格曾经说过,如果只是片面的强调主观情感,那么,一个婴儿将会比任何一个艺术家更能够宣泄自己的情感。如此看来,艺术创作不仅仅是需要艺术创作者个人情感的感性宣泄,同时也需要引入理性的思维对情感加以疏通引导,以适当的表达方式使之往良性方向发展。至于如何理性地在作品中疏通引导艺术创作者的个人情感,在这个方面可以说每个艺术家在相同的道路上互有失败,在相反的道路上却各自成功。尤其是在19世纪末的艺术潮流之中,新艺术运动催生出不同于以往的艺术理念,而象征主义作为当时欧洲部分有识之士对社会现状和官方主宰下的沙龙文化的非正面反映,以象征和富有寓意的方式,通过自己虚构的世界来表达自己的不满情绪,抒发自己内心深处的愿望,而这些,正反映了克里姆特寓言式绘画的写照。虽然“象征主义和新艺术运动起先都发生于绘画以外的领域,但最终则都向绘画的一些传统标准提出了挑战,标榜‘为艺术而艺术’,着重于表现生命、死亡、梦幻乃至性欲这些神秘玄奥的意向。”[1](P299)他们认为“真正的艺术”不是赤裸裸地直接反映现实生活,而是以梦幻的浪漫形式间接表现艺术家的心理世界,在艺术家们看来,艺术的国度是深沉的梦境。他们以反对绝对理性、强调心理层面为宗旨,正因为如此,象征主义往往会在理想的基础上处理艺术作品,不再把眼睛所看到的如实地表现出来,常常以某些带有暗示和象征意味的画面语言来表达自身的精神世界,以此来掩饰自己不敢正视现实世界的心理。

众所周知,象征主义艺术发源于法国,作为象征主义的代表画家,莫罗、夏凡纳、雷东等人擅长于富有寓意的情节描绘,喜好以古代神话之类的宗教性题材作为绘画内容,画面中总是营造出梦幻迷离的气氛。和拉斐尔前派一样,法国象征主义画家也选择了一条与文学比较接近的道路,然而,他们取得的,并不仅仅只是陈旧的“历史画情节”,而往往这些情节背后都暗藏着某种理念。如此看来,他们的作品就变成为一条由可见的现实世界到达不可见的心理本质世界的途径,作为一种象征符号,或多或少地向人们传达着艺术家的心灵感受。其中,象征主义绘画的主要代表人物莫罗认为,绘画只有通过思考、想象才能完成,单靠照抄自然是无法获取的。他的画面总是以生与死的意义、各种对立双方的冲突等内容构成,他能够通过意象、暗喻等充分地控制好画面语言,使之成为能够转达创作者意图的一种载体。而作为艺术家创造性思维的工具和载体,符号往往充当着重要的角色,那么,什么是符号?符号,就是“一种用来替代其他事物或含义的东西”,“在精神分析学中,符号专指那些代表着被压抑到心理深层的无意识欲望的行为或事物”[2](P195-196)艺术家们往往用各种意象、暗喻等手段来表达自己内心的无意识欲望,但意象只能在画面当中引用一次,而一个暗喻如果在作品中频繁出现,并以一种特殊的含义不断表现,那么,它就变成真正意义上的符号了。因此,符号在画面当中都是披着暗喻的外衣。首先,符号本身所拥有的抽象概括能力在面对具体情节的描述时,所起到的作用往往比纯粹的理论更为有效。当我们将作品中的暗喻的外衣剥除时,作品的符号才会还原为真正意义上的符号。诸如,克里姆特较为后期的绘画作品《生与死》(图1)中,在生的意义那一层面,克里姆特用母亲抱着一个婴儿象征生命的诞生,用成年男女表达生命的高峰时段,用垂头的老妇代表着衰老。而这些,还只是较普通的符号表现,将精神分析美学引入本文当中的关键在于深化作品画面的主题思想,将作品的主题上升为涉及人类最原始的生死本能的境界,把对作品的分析建立在精神分析理论的基础上。如果说,作品中的画面语言作为创作者心里的一面镜子,能够揭示无意识的本质,正如拉康所说:人类现实的自然层面是通过符号层面向其它层面转化的。与弗洛伊德的本我、自我和超我有所不同的是,拉康将人的心理结构划分为想象界、现实界和象征界。其中,现实世界与本我相对应,代表着生活机能,作为想象界的动力系统。而艺术作品本来就是艺术创作者内心无意识的表现。正如欧洲等国的象征主义画家对自身象征主义作品的概括,在他们的作品中,总是流露着一种迷茫颓废的情节,恰巧与当时所处的世界末忧郁的气息密切相关。对未来的不确定性使得他们只好将对外部世界的窥探转向对自身需求的内审,进而由物质需求转向精神需求,于是,更多的关于女性题材的作品不断产生,在精神分析美学看来,无意识的基本动力是力比多,美的倾向和一切艺术活动都是由无意识生成,艺术作品是艺术创作者内心无意识的欲望的外化和艺术变形。我个人认为,这个看法是相对而言的,具有空间和时间的时效性,并不适用于解释任何情况下的艺术创作的心理动机。

在本文当中,作为主要例子来说明的克里姆特的艺术创作对象绝大多数也是女性,她们半遮半掩的裸露着身躯,夹杂在各种瑰丽多姿的图案中,或隐或现,迷醉的神情充满了对生命的无限眷恋,对爱的无限渴求。正如上文所述,艺术作品是艺术创作者无意识的欲望的外化,由此可见,克里姆特对生死意义的关注远超过了对现实世界本身的关注。他的人物线条虽然很简洁,但是处处都表露着伸手可触的肌肤感。与此同时,克里姆特的画并非全然是弗洛伊德主义的,画面中的女性通常是不易激动的,她们平静、祥和,似乎又很安分,仿佛“冻结于艺术中的单调的生命”,应该说,她们将内心无意识本能压抑得很好。在画面中,克里姆特把人们熟知的事物陌生化、抽象化、理想化,不再画眼睛看到的,只画心灵感受到的。这些事物以一种非常人性的视角去透视人们生活的世界,去剖析和表达人性那种阴郁、痛苦、悲伤的情感世界,其中往往还包含着人们对美好的向往。正如《吻》(图2),这幅画的栩栩如生处不在吻的当下,却在吻前的一剎那,它由女士甜蜜的表情来烘托呈现整个主题,虽看不见男主角的那张脸到底是什么表情,却在其中蕴含了某种意会和想象。细看男女主角的衣服,发现两种底色虽然都是金色,但男士的衣服是由方形组成,且以黑色作为金色对比色;女士衣服的构图多为圆形和流线型,配色较丰富多样,并以曲线的无棱角性来刻画女性的婉约柔美形象。整个画面表现的不再仅仅是某种生活景象,而是一种理想、一种欲望。此时此刻,女性所独有的象征意味,变成了克里姆特绘画作品当中承载他本人意志的主体符号。他透过对女性形象的绘画形式的描绘来间接展现他较为纯粹的理性思维,并不断地通过这些实践实现着他绘画作品的内在哲理性。

弗洛伊德认为,所有的梦都是要经过压缩机制的处理,压缩机制把复杂的变化为简单的,具体的变为抽象的。基于精神分析角度,艺术作品大多也是梦幻的产物,是经过压缩机制的处理,在作品《女人的三个时期》中,克里姆特将具象与抽象的元素统一放在画面当中,他别出心裁地使背景的人物转变为一种非主要的场景,画面中作为主要目的的象征性陈述意义,似乎是不经意安排下的插曲。克里姆特在表现一种与当代社会生活现象相符的寓意内容时,总是习惯于用这种背景与人物安排的方式。在精神分析美学中,基本上都是以某个比喻作为一个符号,是属于比喻性质的,由此可以解释克里姆特绘画中抽象符号的来源。在他的画面中,经过理性压缩机制的处理,符号一直充当着明喻和暗喻的作用,有着明显的象征性和替代性,甚至还有人从克里姆特的作品当中人物的衣着服饰中的抽象符号的浅层含义中研究出他的画带有性的暗示和寓意,并将之分为女性象征符号和男性象征符号。以精神分析视角来看,这些符号只有在人的潜意识和梦境中才会有这一象征层面。现代艺术总是强调直接表达艺术家本人的“自我”,而艺术家自我的表现,可以通过各种题材借题发挥,用各自不同的象征手法,往往越抽象,表现力越强,也因此,符号在画面当中被广泛应用,作为艺术家表现“自我”的一种手段。

总而言之,这些象征主义符号在我们看来,还是充满着神秘主义色彩。对艺术创作者来讲,重要是能够反映个人的主观思维感受,让他们能够从现实中得到超脱,不管是用象征符号还是用指示符号。

二、生与死的意义

世纪的交替给人们带来的是对死亡的恐惧,对未知世界的迷茫。于是,关乎生死的议题在世纪之交接踵而来。的确,死亡使人害怕怯懦;生命让人憧憬向往。人们在享受生命的当下,如何面对死亡的不期而至?是否生命的意义只有在死亡中才能突显?

一直以来,对于生命的存在和消亡思考,在克里姆特画中,被不断地体现出来。这一点,在他晚期绘画作品中尤为明显,或许是对死亡的不祥预感加深了他对生死这一题材的关注。画面中,总是包含着对生命哲理性的关注和沉思,思想深刻,每每鞭辟入里,更增添了对生命的渴求。为了能将这些关乎生命本质的富有哲理性的内容彻底表现出来,传统的美术表现样式已无法满足他的需求。如何将人的肉体与灵魂之间相互矛盾的情形给予充分地阐释,这显示对传统美术的挑战势在必行,在这个过程中,克里姆特突破性的将象征主义理念与工艺美术的外在形式相结合,把其原本对现实世界的关注力倾注在人类生死存亡的焦点上。

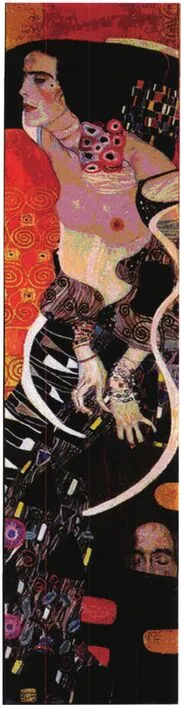

图3《莎乐美》 古斯塔夫·克里姆特〔奥地利〕

《莎乐美》(图3)是圣经故事之一,作为绘画题材被广泛地应用,受母亲指使的莎乐美,利用声色诱惑,使犹太希律王轻率地向莎乐美发誓她可以得到任何她所要求的东西,于是,她索取了圣约翰的头颅。画面当中,莎乐美上身裸露着,一副冶艳性感的身姿,置身于光怪陆离的环境里,充满血腥的双手僵硬地提着圣约翰的头颅,眼神迷离。是悔恨还是满足感?生与死的矛盾被再次演绎,而那些成群的形状和色彩各异的图案,放置在长构图中,与凛冽面孔对比更加增添了悲壮的冲击力,似是情爱中的感伤,又似夺人生命之后的餍足感。死亡与梦幻充满在画面里,不断交织着,以强烈的艺术表现形式刻画着人的精神与肉体之间的痛苦挣扎,包括对生命诞生和死亡、成长与衰老之间的联系。对于《莎乐美》之类的题材的兴趣,也代表了世纪末艺术中一种表达人类非理性的欲念的倾向。而克里姆特画1903年的作品《希望》也正以一种不同的形式阐述着生存与死亡的主题思想。在画面当中,一个手拿骷髅头骨的怀孕的妇女,正在低头沉思着,在她的视线里:一个是象征着生命的腹中胎儿;一个是象征死亡的骷髅头骨,似乎在做着生与死的权衡,这样一个形象让每个看到这幅画的人都会在揣测她到底在想些什么,而围绕在她绚烂华丽的长裙下面,几个瘦骨嶙峋、面无笑容、目光浑浊困惑的女人半身像使得主体形象的内心的沉重感以及无可奈何的忧郁神情更加浓烈。孕妇裸露的身躯与火红的头发以及隆起的腹部构成了画面当中希望的一部分,甚至于孕妇周围的死亡气氛也成为了希望存在的理由。整幅画在生命的孕育中让人更加强烈地感受到生的希望与死的恐惧。

我们再以克里姆特的《生与死》为例,作为表现生命进程的寓意画,整个画面被不同动态相互纠缠在一起的男女老幼所占据。画中有着天真无邪面庞的婴儿、形容枯槁的老妇、正值壮年的男子和白皙丰满的女人,以及温柔祥和的母亲,他们彼此依靠着,分不清是在恐惧还是不舍;画的另一边站着死神,不知在一旁等待着什么?莫非是要向他们索取生命?克里姆特和往常一样,用轻松而又颇具考量的笔法,将画面中对生的眷恋、对死的恐惧通过强烈的色彩对比表现出来。画面中的图式语言保留了他一贯的视觉符号,死神身上披着暗沉的外套,上面的图案犹如墓地的十字架般向旁人昭示着生命的终结,诡异的气氛使人对生的希望更加憧憬。与死神形成强烈反差的另一边,代表生命的绿色与代表激情的红色交织在一起,以婴儿象征新生、以青年男女纠缠在一起象征着繁衍生息、以垂垂老矣的妇人象征着生命的衰亡,正如人的一生,从诞生、生长到衰老,一直不断地以圆周运动轮回着,而生命的真正含义也不过如此。

三、小结

克里姆特作品的画面语言的表达、他的初衷不仅仅是把创作对象进行装饰美化或是一种纯粹的描摹对象的构图,而是由创作者本人的内在心理机制所决定。克里姆特通过富有意味的构图将自己的内心所想注入对象的画面形式之中,而这种构图或画面形式就成了与精神或情感秩序相对等的产物,成为艺术创作者内心深处的一种慰籍。它作为人类本能欲望的一种表达方式,使我们更应该理性地对艺术创作进行剖析。

艺术并不完全是纯粹情感的表现,而是理智与情感、意识与无意识和前意识三个层面等的互相作用的表现,任何一个艺术创作者都不能单单停留在无意识和前意识的非理性状态下进行艺术创作,更不可能是在完全无意识的状态下进行。本文对于克里姆特作品背后的隐性世界的解读也许只是从个人角度的较为浅显的分析,在此期侍着与大家更深入地探论。

[1]邵大箴.图式与精神[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[2]滕守尧.审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,1998.