浅析概念整合理论对中国古典诗词的阐释

2011-01-03刘海迪

刘海迪

(长沙理工大学 外国语学院,湖南 长沙 410076)

浅析概念整合理论对中国古典诗词的阐释

刘海迪

(长沙理工大学 外国语学院,湖南 长沙 410076)

结合Fauconnier等人提出的概念整合理论的主要观点,从认知层面对中国古典诗词进行分析,通过构建整合与之相关的心理空间,结合相关背景知识,让读者领悟到作者的目的;结合案例分析可发现,一方面概念整合理论有助于人们理解中国诗词,另一方面该理论为人们研究诗人赋诗作词过程中的认知活动提供了一种有效的工具。

概念整合;中国古典诗词;组合;完善;扩展

中国古典诗词具有丰富深邃的思想内容、浑厚醇美的意蕴、强烈震撼的审美张力,是中国文化的瑰宝。过去对于中国古典诗词的研究大多从美学以及文化角度对其进行赏析,这类研究很少会涉及人们在构建诗词意象以及解读过程中的认知活动。传统的认知学家在分析解读语言运作机制时,是用“框架”来解决一切问题的,并认为框架是静止不变的。但语言是发展变化的,静止的框架不能应对变化多端的语言,而 Fauconnier和 Turner等人提出的概念整合理论主张用动态的心理空间来分析语言现象,是一种重要的认知工具[1-2]。在阐释言简意赅的中国古典诗词时,运用这一理论可以很好地从认知层面解读中国古典诗词。

一、概念整合理论

1.概念整合的四个心理空间

1985 年 Fauconnier在《Mental Spaces》中 ,提出了“心理空间”这一理论。此后 Fauconnier和Turner又在此基础上发现了反映许多语言现象中的一条重要的心理空间的认知操作——概念整合(conceptual integration/blending)[1-2]。概念整合模式是一种复合空间模式,就是将来自不同认知域的框架组合起来的一系列认知活动。概念整合理论探讨的是语言通过认知语义构建所阐述的心理空间这一解释中介所反映的客观事件与场景[3]。一般来说,基本的概念整合包括四个心理空间:两个输入空间(input space),一个类属空间(generic space)和一个整合空间(blended space)。认知主体有选择性地从两个输入空间提取部分信息匹配并映射入整合空间;类属空间中包括两个输入空间共有的轮廓结构,以保证映射能顺利进行;整合空间会利用并发展二输入空间的对应部分的连接,将相关事件整合为一个更为复杂的事件,这其中包含了一个带有新创特性、富有想象力的结构——新创结构(Emergent Structure),从而浮现意义。

2.概念整合的过程

在整合空间中,这些元素通过组合(composition),完善 (completion)和扩展(elaboration)的方式来产生新的结构[1]。

(1)组合。由两个输入空间中的元素组合而成,表现出它们在输入空间里不存在的关系。

(2)完善。从背景概念结构和知识及长期记忆的信息中提取相关物与来自输入空间的结构匹配[4-5]。即将存在于潜意识中的背景知识和输入空间结构相结合,得到最大程度的完善。

(3)扩展。根据整合空间组成的原则和逻辑将合成事件进行心理或物质模拟,从而进一步完善整合空间。整合扩展的过程能够不断完善其原则和逻辑,同时还可衍生新的原则和逻辑[6]。

3.概念整合的基本形式

概念整合分为三种基本形式:非组合性概念整合,糅合性整合以及截搭性组合[5]。

首先是非组合性概念整合。传统的结构分析认为:形容词是修饰名词的,作定语,具有限定名词的属性。如英语中的red flower,green trees.表示颜色属性的形容词从表层看是指具体名词的属性,体现的是修饰与被修饰的关系。然而汉语中的“红花”“红匪”等,结构上虽然同是adj+n,表征形式是同样的,但都不是组合性的,而是非组合型概念整合性的,其意义来自形容词与名词两个概念的空间性质、输入特点,而不是意义的简单组合。

糅合型整合指的是两个相似而不相关的概念整合。象似性是糅合整合的基础,是象似性将两个不相关的概念域中的相似成员的性质整合在一起而产生新概念意义。例如白居易的“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”中的“露”与“珍珠”,“月”与“弓”分别涉及两个事件概念域,这两对概念域都是可见可触的,源域空间的“珍珠”和目标域“露”中可供选择的是直观性很强的属性,即露水的形状以及颜色;“月”和“弓”两概念域糅合的则是弓的形状这一显征。然而它们都是香山诗比喻中的下品,露与珍珠,月与弓都是外在特点强的物体,两个域的相似点过大,缺少审美距离。两个域如果都可见可触,其比喻就显得距离太近,缺少审美效应[7]。

基于象似性、类推的隐喻句都体现为糅合型概念整合,同时,隐喻、双关语、幽默语表达形式都体现出概念糅合型的整合[8]。

截搭型整合指的是把两个具有相关性(correlation)而不具有象似性的事件整合在一起,以产生新的概念意义。南唐李煜的《虞美人》中有名句“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”该句的输入空间1为“问君能有几多愁”,输入空间2为“恰似一江春水向东流”,意象“愁”隶属一个概念空间,“春水”则在另一个概念空间内,两者之间无象似性而有相关性。“愁”与“春水”通过“恰似”连接(connection),将二者限定在同一属性框架之内。诗中,“君”暗指作者自己,“自己愁几许”这是作者在自问,借用“春水”回答了之前的问题:“恰似”“愁如一江春水之多”,这一问一答的形式便是相关的连锁事件,把他们截搭在一起产生了新概念,从而浮现意义:愁如一江春水之多[9]。

二、个案分析

1.利用概念整合理论解读《题西林壁》

题西林壁[10]苏轼(南宋)

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

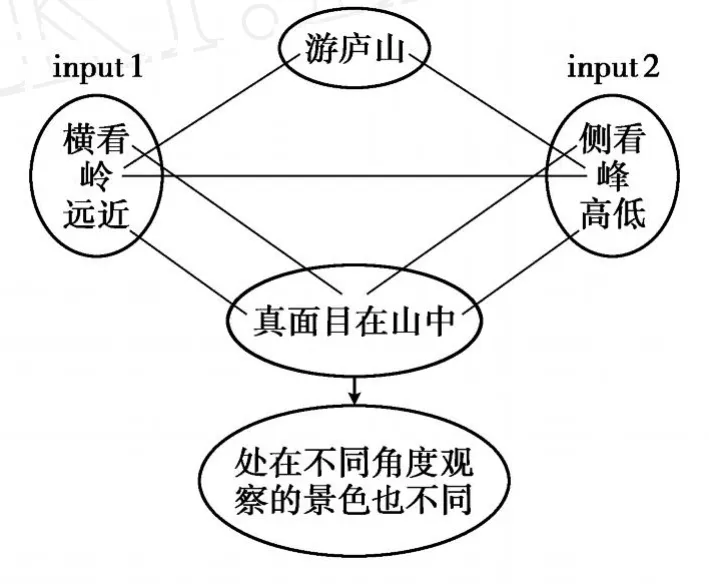

这是宋朝诗人苏轼在49岁时所作的描写庐山的一首诗,是作者在经历了一系列的挫折,对政治乃至整个生活产生困惑时写的。这首诗没有直接描绘“奇秀”的山景,也没有抒“平日所未见”“应接不暇”的欣喜。整首诗包括了两个输入空间(input1和input2),在第一句和第二句中,根据“横看”和“侧看”两个不同的方位角度勾画出了从正面和侧面欣赏庐山的两幅不同的景色。如图1所示 ,在input1中包含了“岭”“横看”“远近”等元素,在 input2中有“峰”“侧看”“高低”等元素。“岭”和“峰”作为具体的物象,与“山”是部分与整体的关系。

图1 《题西林壁》概念整合理论分析图

认知主体运用输入空间彼此映射连接,产生图示映射(schema mapping),进而抽象出两个输入空间中都有的某些相同的结构成分(两个空间所共有的一些轮廓组织结构):游山,其基本角色都是时间、地点、登山者、所见之景色。根据诗中所提供的信息,高度选择性地整合和突显相似的结构,即类属空间:游庐山这一活动。在完成以上的跨空间部分映射及组合之后,第二步则是完善。将组合而成的结构“游庐山”这一结构,借助背景框架知识和认知、文化模式,从输入空间投射到整合空间。根据整合原则构成了“游山”这一紧密整合的场景(scenario),人们就把“游庐山”这一场景作为一个单位来进行认知操作,即“将某一常规图示、框架或者模式用于语境中的某一情景的构建”[9]。一般就游山这一活动而言,会激活包括山上的自然景色、山上的动植物、茅草房及幽谷等相关图示。在经历压缩、摒弃、整合等一系列认知活动之后,有选择性地描述庐山的整体表象,忽略该图式中的其他次要元素,得出结论:从不同角度观察庐山,看到的景色是不同的。那么庐山到底是什么样子?很难得出结论。因为你在山中只能从一个角度观察,限在具体的角度里是无法认识“庐山真面目”的。这些浅近不过的观山感受,给人的联想却是无限的,根据整合原则和心理模拟便完成了概念整合的第三步——扩展:该诗表面上写庐山变化多姿的面貌,其实不然,作者即景说理,谈游山的体会。为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。游山所见如此,观察世上事物也常如此。该首诗有着丰富的内涵,启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱一己之见。

2.利用概念整合理论解读《枫桥夜泊》

枫桥夜泊[11]张继(唐)

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

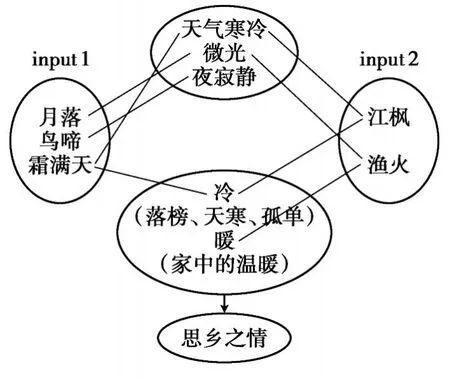

该诗表达了作者浓重的羁旅之情。前两句“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”形成两个输入空间(input1和input2),它们有各自的语义结构成分,而且数目也不相同,跨空间映射通过截搭型整合自动实现,见图2。

图2 《枫桥夜泊》概念整合理论分析图

在“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”中,并置“月、乌鸦、霜、江、枫、渔火”等原型意象。这些意象不具有相似性,只具有相关性:江面上流淌着月亮的倒影,乌鸦栖于枫树;渔火的灯光被霜雾笼罩。这一切物象彼此融入,构成了一幅“枫江月夜图”。“对愁眠”中的“对”是两个输入空间的映射连接,这首诗的前两句形成一个整合空间。在这个整合空间中,从第一句和第二句输入空间选择性投射出“天气寒冷、发微光、夜寂静”“霜满天”“枫”预示已入晚秋,天气寒冷;月亮与渔家灯火均被雾气笼罩;整个江面唯闻乌啼,愈加凸显深夜寂静。抽象出的信息构成类属空间中的主要结构,投射到整合空间中。“霜满天”“渔火”这一矛盾结构关系映射形成了“寒冷”和“温暖”矛盾结构关系。通过组合“天气寒冷,发微光”以及input2中“温暖的渔家灯火”,映射出“家中的灯火也很温暖”这一新结构关系。寒江上只听得见乌鸦啼叫下的寂静与家中孩子们嬉戏于温暖的灯光下的热闹形成了鲜明的对比,越发显得诗人孤独。在整合空间中,我们可以调用更多的背景知识进行进一步认知运作组合。“月”“枫”这两个意象作为单个意象频频出现在古典诗词中,具有丰富的文化认知模式和密切相关的图示结构。著名的李白的《静夜思》中“举头望明月,低头思故乡”被誉为“千古思乡第一诗”,月亮自古被誉为思乡首选第一物;张若虚《春江花月夜》中有“青枫浦上不胜愁”;鱼玄机的《江陵愁望有寄》中有“枫叶千枝复万枝,江桥掩映暮帆迟”[12]。究其原因,大概是红枫是深秋中颇具特征性的景物,往往给人以时光流逝、岁月不再的信息,所以用它来诉说离乡别土之情特别适宜。结合这一被激活的背景知识,连同新组合,共同投射到整合空间,完成了整合的第二步:完善。诗人在这霜降天寒的郊野,本应有的是瑟瑟冻感,可眼前出现的这闪烁渔火,却令他想起家中的灯火,于是便有了一丝暖意,但也使他愈加思乡不已。由此产生了不同于两个输入空间的突生结构,通过扩展从而构建出新的意义:思乡。此刻诗人孑然一身,面对月落西山、乌鹊乱啼、繁霜布满大地、渔火零星这一萧条景象之时,千万愁绪不禁纷至沓来,涌上心头[11]。怎么不让人愁呢?怎能不叫人思乡?从这首诗我们知道:诗人此时落榜,江南秋夜,孤舟一叶,羁旅的孤单在寒冷的秋夜达到了极至。月落乌啼,寒霜满天,江边枫叶,渔家灯火,穿过时空而来的悠悠钟声,这美丽而寂寞的江南秋夜令游子断肠。

3.利用概念整合理论解读《苏幕遮》

苏幕遮[13]范仲淹(北宋)

碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非、好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

我们来分析一下范仲淹的《苏幕遮》中的经典名句“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。”该句的input1为“明月楼高休独倚,酒入愁肠”,input2为“化作相思泪”。就“愁肠”这个元素而言,其内部已经发生了非组合型概念整合,所谓整合不是简单的信息相加,这有悖于传统语义学的“组合”,实质类似于“化学变化”。“愁”这个形容词属于修饰语范畴,对名词有描绘、修饰作用。“愁肠”从字面上该理解为“忧愁的肠子”,实为不雅。实则“愁”不仅仅说明名词的特征,而主要是能激活该名词所处语境的相关认知域。“肠”为人体的一部分,归类于部分与整体的关系,喻指人。“愁肠”通过概念整合产生出“人忧愁”这一新意义。在整合过程中,认知主体必须意识到该过程是复杂、动态的过程。“人忧愁”这一新结构继续发展,经过抽象结构整合投射于类属空间:“愁”“为何愁”。两个输入空间中的意象“酒”与“泪”以及类属空间中共有的组织结构被投射到整合空间中,通过“化作”来连接,将“酒”与“泪”限定在同一属性框架内。“酒”的外在形态是透明的、液态的,而“泪”与之相同。而“酒”这一实体通过一系列的认知活动及整合构建出其适合该名词的场景,或者说是一个抽象的框架(frame):酒包括其状态,喝酒的场合及喝酒时的心情等。而“泪”所塑造的场景可分为两种类型,或高兴或悲伤。根据诗词的整体语境,我们知道作者因为愁而喝酒,欲借酒销愁,但酒却又唤起了愁,使人更愁,在此之中作者“借酒销何愁”的组织性结构在整合空间中继续延伸,在赋象“相思泪”的作用下衍变出新结构“相思之愁寄于酒中而化作点点泪珠”。此词不是普通的游子秋思之作,而是边关统帅写的思人思家之作,作者因心之忧愁,不自聊赖,始动其乡魂旅思,只是借酒浇愁愁更愁,醉意更深地触动心中的离愁,化作点点相思之泪,幽幽地滴落胸前。读者要理解诗词的意义就必须展开联想,唤醒我们头脑里的“小概念包(Small Conceptual Package)”即背景知识,从一个心理空间跨越到另一个心理空间,进行推导和填空,从长期记忆中提取多种相关概念,将它们置于短期记忆中进行概念整合。

三、结 语

运用概念整合理论来分析中国古典诗词,从组合、完善、扩展三个具体整合过程对中国古典诗词进行解读,深化了我们对诗词语言意义构建过程的认识。在解读过程中,读者结合储存于长期记忆中的背景知识使诗词衍生出比原来更加丰富的意义,了解了作者赋诗作词构建心理空间的具体过程,解释了诗人创造性的思维和丰富的想象力的认知机制,获得一种新的阅读体验。古典诗词的魅力在于它能带给读者无穷的联想,而概念整合理论为研究中国古典诗词提供了阅读联想的可能性和准确性,能够从一个全新的角度为读者理解诗词意义提供有步骤的认知过程,为研究中国古典诗词提供了一种强大而有效的认知工具。

[1] Fauconnier G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997:71-123.

[2] Fauconnier G,Turner D.Conceptual Integration Networks[J].Cognitive Science,1998,22(2):133-187.

[3]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006:305-306.

[4] 丁川.概念整合理论对委婉语构成的认知阐释[J].宜春学院学报,2007,29(1):157-165.

[5] 李松.概念整合理论对英语委婉语的认知阐释[J].辽宁行政学院学报,2008,10(2):180-181.

[6] 黄华.试比较概念隐喻理论和概念整合理论[J].外语与外语教学,2001(6):20-34.

[7] 刘英凯.概念整合理论对《围城》比喻的解释能力[J].深圳大学学报:人文社会科学版,2008(1):144-147.

[8] 王正元.概念整合理论及其应用研究[M].北京:高等教育出版社,2009:152-153.

[9] 袁周敏,金梅.概念整合理论对诗歌意象的阐释[J].外国语言文学,2008(3):217-223.

[10] 李梦生.宋诗三百首全解[M].上海:复旦大学出版社,2007:106.

[11] 朱炯远,毕宝魁,陈崇宇.唐诗三百首译注评[M].沈阳:辽海出版社,1997:116-118.

[12] 郁贤皓.唐诗经典[M].上海:上海书店出版社,2009:498.

[13] 毕宝魁.宋词三百首译注评[M].2版.沈阳:辽海出版社,2006:4-5.

Conceptual Integration Theory’s Interpretation Power for Chinese Classical Poems

L IU Haidi

(College of Foreign Studies,Changsha University of Science and Technology,Changsha 410076,China)

Based on the Conceptual Integration Theory(CIT)by Fauconnier and Turner,Chinese classical poems are interpreted from the cognitive prospective.In order to make readers know the motive of the author,the relevant mental spaces are organized,as well as combining the background knowledge to prove it.With the interpretation by CIT,it proved that CIT has explanatory power on Chinese classical poems.Meanwhile,being a general cognitive operation,CIT can offer an useful and effective facility to interpret the cognitive mechanism behind the poems in the process of composing poems.

conceptual integration;Chinese classical poems;composition;completion;elaboration

H 05

A

1008-9225(2011)03-0086-04

2010-11-15

刘海迪(1986-),女(回族),湖南常德人,长沙理工大学硕士研究生。

【责任编辑:李 艳】