论证语类讲话的成功口译过程分析

2010-11-02王敏

王 敏

(滁州学院外语系,安徽滁州239000)

论证语类讲话的成功口译过程分析

王 敏

(滁州学院外语系,安徽滁州239000)

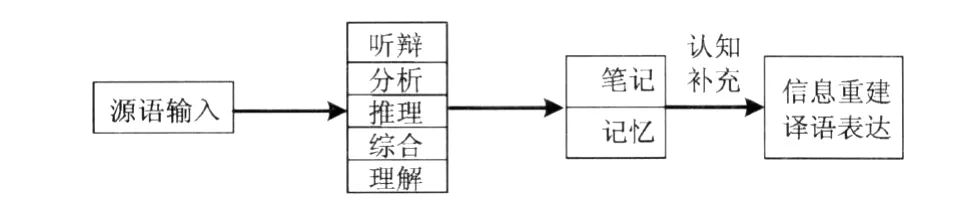

论证语类是口译中出现频率最高的语类,也是口译工作语言的典型话语结构之一,其特点是结构清晰,转折明确,逻辑严谨。掌握论证语类讲话的口译可以有效帮助译员提高理解、记忆和逻辑性表达能力,进而提高口译的质量。论证语类讲话的成功口译过程呈现了听辨、分析、推理、综合、理解的思维线路。除了遵循科学的思维程序,论证语类讲话的成功口译还取决于译员大脑中储存的语言知识和认知知识、笔记与记忆,信息重组与译语表达能力。

论证语类;层次结构;逻辑层次

语类是系统功能语言学中的一个重要的概念,因此关于语类的研究得到了很多学者的广泛关注。系统功能语言学非常重视语类结构的研究。Halliday认为,为了全面地描述语篇特征,我们必须考虑语类结构(generic structure),即语篇所具有的、代表它所归属的文体特征的形式。Hasan从语篇的功能出发,提出了“语类结构潜势”(generic structure potential)的概念。[1]国内学者张德禄、王晋军、徐玉臣等对语类内容及影响做了总体概括。“无论哪一种话语语类,都具有某种‘格式化’的问题,即存在某种独特的言语套子。……这些言语‘套子’表现为反复使用的,雷同化程度很高的短语、语段结构,如某些会见领导人常用气话、发言时的致谢套话等,广义上还可以包括口译中常用的成语、熟语。”[2]56因此在训练译员某种特定的语类时,应让译员充分接触并掌握该种语类的结构特点,以帮助他们在实战口译中做好译前准备工作,如整理、记忆套话,预测话题,超前逻辑分析推理等。因为口译工作要求译员的译语产出必须与相应的口译场合相协调,并尽量与源语在语篇风格上保持一致,所以掌握口译中常见的语类特点及其对应的口译策略对于译员来说是至关重要的。

一、论证语类的特点

论证语类,如大多数的会议、谈判、演讲中出现的论证发言,是口译中很常的语类,也是口译工作语言的典型话语结构之一。其内容是阐明事理,表明观点,其特点是结构清晰,转折明确,逻辑严谨。目前国内外各类高校及翻译培训学校对会议口译的培训,主要便是参照这一语类而组织课程的。论证语类口译已成为各层次口译培训和口译教学的重点。与其他语类诸如叙述语类、介绍语类、联想语类相比,论证语类在结构上与这些语类有相当多的相似之处,但是它的语级较高,语言正式,阐明观点时论证的逻辑性更强,其结构就是提出论点、摆出论据即中心论点的论证过程、得出结论。论证语类较强的逻辑性和严谨性主要表现在逻辑关联词的使用相当多,诸如“因为”、“所以”、“但是”、“不过”、“并且”、“总之”、“鉴于”等等。“它的用词特点呈现出鲜明的客观性……一般说来,这种语类结构清晰,转折明确,逻辑严谨,因此特别适合巴黎高等翻译学校所倡导的原语逻辑归纳记忆法。”[2]48-49因此对于论证语类讲话,译员应首先抓住讲话人的观点,然后高度注意整个讲话的逻辑层次,把握论点和论据之间内在的逻辑联系,这样才能更好地理解讲话人的论证和推理思路,从而减轻认知负荷,成功完成口译任务。

二、论证语类的层次结构

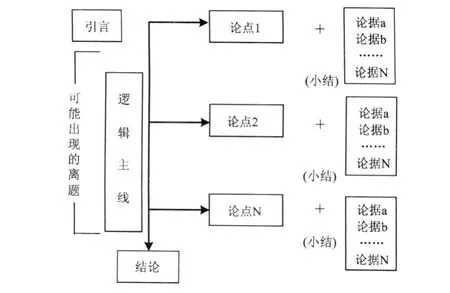

论证语类讲话一般都由若干部分组成,每一部分可能又由几个部分组成,论点和论据、顺序和逻辑关系、结论等都是应该被记住的内容。论证语类的层次结构如图所示:

图1 论证语类的层次结构

三、论证语类讲话的口译过程分析

在论证语类讲话的口译训练中,很多学员在听完一段话后感觉良好,自以为理解了可以成功口译这段话了,但是在译语表达阶段,他们却头脑里一片空白,无从表达。造成这样的口译失败的原因主要就在于他们在接收到源语时,只听不辨,也就是没有对所听到的内容进行逻辑推理和分析,只是机械地听,结果是只听到讲话人使用了哪些字词,没能在较短的时间内捕捉讲话人的意思。

在一次论证语类讲话的成功口译过程中,译员应该是“紧密跟踪讲话者的思路,呈现了听辨、分析、推理、综合、理解的动态思维线路。”[3]除了遵循科学的思维程序,论证语类讲话的成功口译还取决于译员大脑中储存的语言知识和认知知识、笔记与记忆,信息重组与译语表达能力。论证语类讲话的口译过程如图所示:

图2 论证语类口译过程示意图

四、实例分析

下面以九届全国人大一次会议朱镕基总理答中外记者招待会的部分段落为例进行论证语类讲话的成功口译过程分析。

九届全国人大一次会议朱镕基总理答中外记者招待会片段(有节略):

“如果说得具体一点,我可以把本届政府要干的几件事情概括为:“一个确保、三个到位、五项改革”。

“一个确保”,就是东南亚当前的金融危机使中国面临着严峻的挑战……

什么叫做“三个到位”?第一个“到位”就是……第二个“到位”……第三个“到位”,是政府机构的改革……

关于“五项改革”,第一是……第二是……第三是……第四是……第五是……最后我还要讲,科教兴国是本届政府最大的任务。”

朱彤译文(有节略)

“If you expect me to give you some specifics,then I can just make a generalization of the tasks that this government is expected to accomplish.One assurance,three put-into-place and five reforms.

With regard to the first insure as we are now faced with the formidable challenges due to the financial crisis in Southeast Asia…

With regard to the five reforms,the first reform is…Second reform will be…The third reform will be…The fourth reform will be…Fifthly…

Finally,I’d like to add that this government maintains that to revitalize China through science and education will be the most important task for the government.”

在总理记者招待会这样重大的政治活动上,在较短的时间内针对总理即兴的讲话,译员能从容自信给出这样的译文,的确可以让我们领略到译员精湛的口译才华。译员成功口译这段讲话需要遵循什么样的思维线路和口译策略呢?

1.听辨、分析

朱镕基总理的这段讲话属于典型的论证语类讲话,其内在逻辑性显而易见。译员朱彤在听和记忆时,把握了总理的论证和推理的线路,从而较容易地抓住讲话的逻辑层次和各论点和各论据的逻辑关系,译文表达清晰,把讲话的因果关系、重要意思间的联系非常清楚地译了出来,前后衔接,彼此呼应。在口译过程中,译员不是被动消极地去听,而是积极地带着问题去听讲话:总理如何回答记者提问?他要用什么方法说服听众?这些问题形成思路的引线,指引译员听辨。

听辨,顾名思义,不仅要听还要辨,即思考、分析。听辨是口译过程中的第一阶段,然后才是第二阶段的分析和第三阶段的表达。在第一阶段,译员首先是接收到源语信息,在接收到源语信息之后再认真分析。毫无疑问,口译的成败在很大程度上取决于第一阶段的听辨过程。没有听懂便无从谈口译。所以译员在这里肯定是对口译的听辨过程有着透彻的认识,以至于能分清总理讲话中哪些是意思,哪些是文字。换句话解释就是译员在听辨过程中应掌握的是以理解意义为基础的口译方法,并最终能使方法成为习惯性的反应。

2.推理、综合、理解

如上所述,译员的听辨过程是积极主动的。在听辨这一阶段必须伴有很大程度的预测和判断和综合理解,这就要求译员调动非语言因素对所听内容进行分析、整理、补充和联想。这里译员是如何对源语进行逻辑分析的呢?以朱镕基总理在阐述“一个确保”时为例。从问题看,朱总理的回答应包含的逻辑关系是:宏观调控与通货膨胀的关系,加强基础设施建设与提高国民经济的需求之间的关系。对于译员来说,口译前,抓住讲话的这些逻辑关系对跟踪讲话的内容和顺序都很重要,即使讲话人在讲话过程中有“离题”,但讲话内容是不会与主线背道而驰的。逻辑分析的目的是为了透彻地理解发言人讲话的内容,对信息的点、线、面进行全面的把握,以便于记忆和表达。信息经过分析加工,便能在记忆中留下更深的印象。逻辑分析要求在听取信息时不是被动地接收,而是在全神贯注地收听的同时,结合自己对口译情境和讲话人背景的了解,进行合理的分析和预测,这样才能更好地跟上讲话人的思路,缓解“听”的压力,使口译理解更轻松更准确。语言知识自然重要,逻辑分析与推理也必不可少。译员的超前逻辑分析推理对实现同步口译至关重要。

3.笔记与记忆

译员的逻辑分析还可以通过口译笔记体现。论证语类逻辑严谨,因此译员在做笔记时只要能紧跟发言人的思维线路,就能使笔记呈现出层次性和逻辑性。依靠层次清晰的笔记的提示,译员便能很有逻辑地回忆起讲话的每一个具体内容,并最终完成完整的口译。除了笔记,另外一个决定口译成败的关键是记忆,准确地说,是笔记与记忆的协调。口译中的工作记忆又是什么呢?它是短时记忆和长时记忆的一种结合。译员将刚刚接受到的信息暂时储存在短时记忆中,同时激活长时记忆中的相关知识,使其参与译员的在线记忆运作。在这段讲话中,朱总理的回答逻辑关系清晰、结构紧凑。因此,对于译员来说,记忆起来就比较容易、记忆保持的效果也比较理想。

4.认知补充

口译作为跨文化交际活动有其自身独特的模式和思维规律。从源语输入到译语输出的这个过程,译员不仅要通过语言知识对信息进行解码和编码,更要运用非语言知识准确建立起交际双方共识的信息概念,才能完成成功交际的任务。大量的口译实战表明:讲话的题材越难,知识的作用也就显得越重要。“所谓认知补充,是指理解讲话人的意思而需要的语言之外的其他知识。”[4]89而这些语言外的知识正是正确口译的基础。“在学习之初,‘认知补充’是潜在的,教师主要是让学生意识到这些知识的作用。但是不久,学生在上课做练习之前,必须获得一些补充的知识,才能更好地理解讲话。”[4]89在会议口译中,我们常看到一些译员因为缺乏认知知识,或是未能启动相关知识而导致的理解错误。在朱彤的这段口译中,我们能看出她肯定是具备了经济学与国家经济政策的相关方面知识,并且做了大量的译前准备工作。这些译前准备工作包括了解会议的背景、发言人的职务、可能涉及的问题、专业术语以及讲话人的语言习惯等。这些译前准备工作都为译员提供了必要的“认知补充”。在这段口译中,译员就是将语言外的知识和语言知识联系起来,以理解讲话人的意思,再根据理解的意思重新表达。

5.信息重建与译语表达

通过这段译文,我们看出译员是因为理解了总理讲话的各个方面,所以能成功地完成这样的口译任务。从译文的质量看,译员完全脱离了源语的语言外壳,用目标语自然地表达自己的意思。当然能像译员那样得意忘言,脱离原文的语言形式,做到译文准确易懂并非一般初学口译的学员能够达到,这是因为译员有着深厚的语言功底,真正掌握了两种语言系统。译语表达首先要清楚准确,还要注意语言间的内在逻辑。在这段论证语类讲话的口译中,译员还真正做到了译文与源语在语篇风格上的一致,体现了口译要求风格标准的特点。

五、结束语

通过这个实例口译分析,我们可以看出译员要想成功口译论证语类讲话,不仅要拥有扎实的双语知识,更要熟练地掌握相关的技能和技巧,而口译技能和技巧的获得和发展很大程度上取决于译员科学的思维程序。口译学习实际上是学习一种特殊的思维模式,而且这种思维方式并非无章可循,而是可以通过训练获得的。在口译论证语类的讲话时,译员的逻辑思维能力尤为重要,抓不住讲话者的思路,翻译出来的东西必然支离破碎,无法实现成功交际的任务。在选取的这段实例口译中,我们可以看出译员成功地紧密跟踪讲话者的思路,呈现了听辨、分析、推理、综合、理解的动态思维线路。这一实例分析给我们的启示是在训练学员论证语类讲话的口译时,应让学员充分接触并掌握该种语类的结构特点,以帮助他们在实战口译中做好译前准备工作,如整理、记忆套话,预测话题,超前逻辑分析推理等。课堂上,教师最好能用会议材料,教学的出发点应是让学生掌握技能。学生只要具备了扎实的双语知识和认知知识,随着训练的增加和实际的锻炼,学生一定能够把论证语类讲话的口译做得越来越好。在口译训练中,最简单、最为基础的是叙述语类讲话,然而最关键、最具指导意义的却是论证语类。因此,论证语类口译研究具有指导口译实践的现实意义。

[1]Halliday,M.A.K.&R.Hasan.Language,Text and Context:Aspects of Language in A Social-Semiotic Perspective[M].Geelong:Deakin University Press,1989:89.

[2]鲍 刚.口译理论概述[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005.

[3]刘和平.口译技巧-思维科学与口译推理教学法[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001:27.

[4]D.塞莱斯科维奇 M.勒代雷.口译训练指南[M].北京:中国对外翻译出版公司,2007.

H159

:A

:1673-1794(2010)06-0112-03

王 敏(1979-),女,滁州学院外语系讲师,研究方向:口平理论与教学。

安徽省教育厅人文社科项目(2010SK466);滁州学院教研项目(2010jyy022)

2010-08-18