从主体间性的角度看多媒体外语教学

2010-11-02刘娜

刘 娜

(山东外贸职业学院公共外语部,山东青岛266100)

从主体间性的角度看多媒体外语教学

刘 娜

(山东外贸职业学院公共外语部,山东青岛266100)

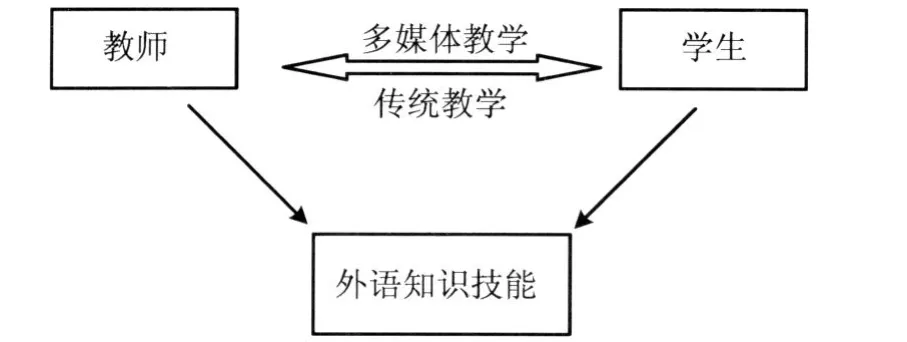

当前多媒体环境下的外语课堂教学本质,即现代的外语教学是师生之间以计算机网络媒体和传统课堂教学为工具,以共同的客体——外语知识技能为中介,以和谐的主体间性为目标来完成知识的整合和创新的一种交往沟通行为。

主体间性;外语教学;多媒体;交往理性

“主体间性”又称主观际性、交互主体性等,成为20世纪哲学的重要范畴,最初的涵义是主体与主体之间的统一性,是一种在各个主体之间存在的“共同性”或“共通性”,即“交互主体的可涉性”。它对传统哲学中“主体性”这一概念进行了扬弃与超越。目前新课程改革提出的师生交往互动就属于这两个主体的互动,所以将传统的教学改造为沟通合作的教学,互动新教学,促进人类全面和谐发展的教学成为教育者的终极目标。在目前的多媒体教学环境下,外语教学的这种师生交往就成为以计算机网络媒体和传统课堂教学为工具,以共同的客体——外语知识技能为中介的主体与主体之间的交往沟通。如下图所示:

笔者认为,作为师生主体间性表现形式的“主——主”模式并没有完全排斥和取代“主——客”模式,而是对以前单一主体模式的突破。在教学过程中,两大主体性发挥得越充分,对客体知识就掌握得越多。多媒体环境为我们提供更多的资源,如何利用学习策略有效地对其优化,提高教学质量,成为目前外语教学所要重点关注的问题。

一、主体间性:教学互动的本质

主体间性教育理论认为,现代教育是主体间性教育,主体间性即师生间的交互关系是现代教育的本质所在。传统的课堂教学模式最典型的是教师为主的讲授式和学生为主的学生自主活动式。这两种教学模式的哲学基础都是主客二元论:要么以赫尔巴特为代表,认为课堂教学的任务就是单一的传授知识,即认为在课堂教学中,教师是主体,学生是客体;要么以杜威为代表,否定了教师的作用,认为学生是主体,教师是客体。实践证明这两种观点都失之偏颇。

主体间性教育理论将目光投射于师生间的交互活动,关注师生间的交互关系。在多媒体环境下,外语教学既包括教师利用多媒体查找资料提供给信息量大且灵活生动的课件,也包括使用多媒体发展的教学工具,如制作词汇,阅读理解或听力的测试平台等,当然还包括学生利用多媒体查找资料,进行网上学习等。主体间性的教学理念是指教的主体与学的主体都参与的教学活动,两个间无时无刻不在交往着,主体与主体的活动相互延伸、扩展,二者之间形成不可分割的融合的区域,教学活动存在于这个融合的区域内。这种主体间性的教学模式既是教师“价值引导”与学生“主动建构”的辨证统一过程,又是一个建立在意义活动基础上的以教育主体间的理解和对话为核心的精神交往过程。

建构主义认为,知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境,即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得[1]。一门外语也不只是词汇,语音和语义的堆积,它更是一种异域文化的体现。正如怀特海所说,“教育只有一种教材,那就是生活的一切方面”。所以外语教育的内容也应涵盖生活世界的全部,外语教学需要走向整合的外语教育。主体间性的教育观就是追求一种完整的教育,多媒体的环境让教与学两大主体对异域文化的体验变得更加迅速更加真切了。

二、主体间性的前提:交往理性

哈贝马斯认为在现实社会中人际关系分为工具行为和交往行为,工具行为是主客体关系,而交往行为是主体间性行为。他提倡交往行为,以建立互相理解、沟通的交往理性,以达到社会的和谐[2]。哈贝马斯的主体间性理论[3-4]认为:没有主体间性,就不知道某人是不是在“遵守一条规则”。哈贝马斯把行动的“意向性”和行动的“遵守规则性”联系起来,这种联系的关键在于行为的意向性取决于“意义的同一性”,而意义的同一性则依赖于规则的主体间有效性。没有主体间性,就无法形成规则意识,它是把规则当作自己行动的理由和动机的意识。

主体间性的教育观认为主体之间在语言和行动上具有相互平等、相互理解和融合、双向互动、主动对话的交往特点和关系。外语教学的前提是一种交往理性,是师生双方在教与学的交往中必须遵循教育的规则,通过相互间的交流、协作和竞争,形成共性的、明确的和包容的认知目标,升华至共识、理解和融洽的集体特征,塑造和谐、共存的学习氛围,最后通过民主评价,共享学习成果。在教学交往中,教师与学生是一种互动的平等关系,是通过相互对话形成默契,基于相互理解达成共识,在共享中相互促进发展,保持共识,容忍差异的一对共主体。

教师与学生之间的交往是主体间的“我——你”关系,而不是彼此把对方看作是某种物品的“我——它”关系。在“我——你”关系中,每一个人对于另一个人来说,始终是一个交往主体。每个人全心全意地与他人交往,但同时都保持着各自的独立性。师生“我——你”关系是“对话”关系、“包容”关系、“共享”关系[5]。所谓“对话”关系是指师生在相互尊重、信任和平等的立场上,通过言谈和倾听而进行的双向沟通的方式。师生对话关系意味着师生双方都参加,不仅有言语上的你来我往,而且有知识、思想、经验和情感等多方面的深层次的相互交流。对话是弥漫于师生间的一种教育情境。这种平等、双向、全面的对话关系,真正把师生纳入到共同的教育过程中。它确证了师生关系本身就是有意义的教育活动,具有教育性,具有对师生个体主体性和社会性的陶冶和培育功能。这种对话关系不仅是手段,也是目的,是手段与目的的统一。

三、对话与多元理解:主体间性的表现

关于交往行为,哈贝马斯指出,它不同于目的论的工具行为和策略行为,而是导向社会主体间相互理解的活动,与语言有着密切的关联。理解过程则是语言过程,即是一种交谈和对话[6]。

外语教学是外语教师与学生在以语言符号为中介的交往,表现为文化的沟通与对话。保证沟通、对话的有效性的前提是对话者间的可领会性、真实性、真诚性、正确性,即共有情境、相互理解、彼此信任就能达成对话者间的相互认同。或者说对话不仅仅表现为外语教学中的语言交流,还要有师生交往双方的“敞开”和“接纳”。亦即“我与你的对话不仅是言语上的你来我往,而是寓于‘生活深处’的具体体验”[7]。“通过对话,教师不再仅仅是授业者,在与学生的对话中,教师本身也得到教益,学生在被教的同时反过来也在教育教师,他们合作起来共同成长”[8]。

教学中的理解,不仅有师生之间的相互理解,还有师生对自身的理解,即自我理解。自我理解包含自己主动消除误解,自我认识,自我激励,自我发展。师生需要能够敞开自己的胸怀,最大限度的接纳其他教学主体的差异性,当然,这并不是完全放弃自己的观点,成为别人思想的俘虏,而是双方并不因对方的观点与自己不同就要将其观点全盘否定,而是取长补短。只有在相互理解和自我理解的交互作用中,才能形成合理的教学主体间性。

理解是交往的“生态条件”,只有相互理解,才能相互沟通,相互倾听,相互信任,相互合作。没有理解,人的交往就会萎缩。多媒体环境下的外语教学不是教师单方面的表演或说教,而是拥有教学理论素养的教师与学生进行交往的文化,教学任务的完成,教学意义的创新离不开师生的共同努力与相互配合。相互理解才能清除长期统治教坛的“师道尊严”的无形屏障,使彼此走向对方的内心世界,使师与生情感共鸣、思维共振。

四、主体间性对多媒体外语教学的启示

人的发展是教学追求的终极目标与核心,外语教学同样也要致力于人的发展。多媒体外语教学的宗旨就是采用适合社会发展需要的教学方法,运用多媒体电脑技术作为教学手段,给学生以最生动、最直接、最有效的指导,使外语教学收到事半功倍的效果,使广大教师能根据自身的教育理念和教学经验,形成各自个性化的教学方法。

未来的社会是学习化的社会,我们必须由以往那种目标的精确制导与结果的追求转向学会认知、学会做事、学会共处、学会生存的可持续发展能力的教育,积极倡导自主、合作、探究的学习方式,注重培养学生的创新精神。当前外语教学目标的导向,就是要体现外语学习能力与驾驭外语信息能力的整体合一性,利用多媒体将更多更新的语言信息收集、处理和使用的能力整合到外语文化之中,将思维的活动过程与信息的处理过程有机地统一起来。

对教学主体间性的强调是对教学主体性僭妄的一种纠正,其最终目的是追求一种和谐的教育,培养出完整的人,实际上是对教育主体性的深化。在教学实践中,教师要增加“大胆提问”、“主动寻找答案”、“勇于探索和创新”等教学内容,与学生进行平等的交流对话,了解他们的真实感受,唤起学生的主体意识,激发起他们的自觉能动性,使之有自觉的品德发展愿望和要求,建立起主体与客体、主体间性的对象性关系,并采取相应的措施,如暗示法、榜样示范法等的运用,以保证在教学过程中能够切实发挥学生的主体性。

在主体间性的思想指导下,建构和创设一种更有价值、更有意义的外语课堂教学活动,从而使外语教学具有一种人文理性、价值理性和反思理性的品质。多媒体环境的引进让这种外语教学有了实现的可能性。

[1]何克抗.建构主义——革新传统教学的理论基础[J].电化教育研究,1997(3)

[2]哈贝马斯.主体间性[J/OL].http://baike.baidu.com/view/900418.htm,2008.04.

[3]陈学明,吴 松,远 东.通向理解之路:哈贝马斯论交往(生活哲学文丛)[M].昆明:云南人民出版社,1998.

[4]龚 群.道德乌托邦的重构:哈贝马斯交往伦理思想研究[M].北京:商务印书馆,2003.

[5]李瑾瑜.布贝尔的师生关系观及其启示[J].西北师范大学学报(社科版),1997(1).

[6]曹卫东.走向一种对话理论——由“交往理性”看比较文学[J].社会科学探索,1994(5):40-45.

[7]马丁·布伯.我与你[M].陈维纲译.北京:三联书店,2002.

[8]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进译.北京:三联书店,1991.

G431

:A

:1673-1794(2010)06-0110-02

刘 娜(1977-)女,讲师,硕士,研究方向:中西文化对比与外语教学研究。

山东省高等学校优秀青年教师国内访问学者项目经费资助

2010-03-25