46例智障儿童启智康复对智力影响的对照观察

2010-06-08周爱民

周爱民

湖北省襄樊市博爱医院(441021)

智力障碍患儿经特殊教育后的智力变化是人们普遍关心的问题。为此作者对襄樊市残疾儿童康复中心在校学生进行了智商变化追踪研究、并对与智商变化有关因素、对智力追踪评价问题进行初步探讨。

1 研究对象

1.1 一般资料

襄樊市残疾儿童康复中心的46例精神发育迟滞患儿为研究对象,其中男26例,女20例。年龄分布7~16岁,其中<11岁的14例,11~12岁的20例,13~14岁的10例,>14岁的2例。

1.2 智力水平

46例患儿按智商水平分3组、中都迟滞者(智商35~49)15例,轻度迟滞者(智商50~69)20人,边缘状态者(智商70~90)11例,分别组成中度组、轻度组和边缘组。

1.3 病因学特点

从46例患儿病案中已提供明显生物学致病因素者25例,组成病因组(计先兆流产史、难产史、出生窒息史5例,先天愚型2例、苯丙酮尿症2例,脑炎及可疑脑炎史8例,严重腭裂、唇裂1例,癫痫4例,新生儿溶血症1例,马方症1例,严重先天性心脏病1例),未能提供明显生物学致病因素者21例,组成病因不明组。

2 方 法

2.1 收集详细病史,对患儿进行全面体格检查,同时了解患儿父母文化水平。

2.2 采用韦克斯勒学龄智力量表进行智力评定。该量表分语言和操作两大部分,共计12项分测验。通常从两部分各任选5项分测验,即构成全套测验。本研究选择的10项分测验为言语部分的常识测验、类同测验、算术测验、理解测验、背数测验等5项,操作部分的填图、图片排列测验、积木测验、拼图测验和译码测验等5项。在原始材料处理中、分别采用测验中所得的原始分和量表分进行手工和计算机统计。

2.3 于2005年5至7月对患儿进行第1次测验,在两年半后即2007年12月至2008年1月进行第2次测验。

3 结果和分析

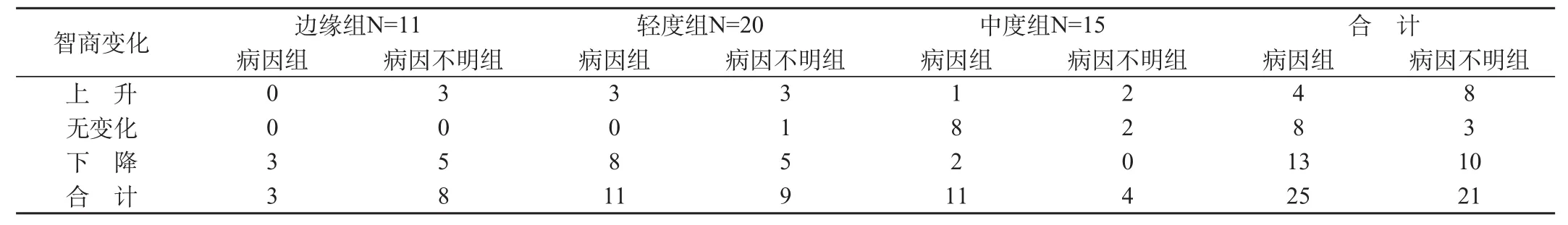

3.1 46例患儿前后两次总智商(IQ)比较发现

12例上升、23例下降,11例无变化,详见表1(凡分值较前高即为上升,反之亦然)。

3.2 韦氏

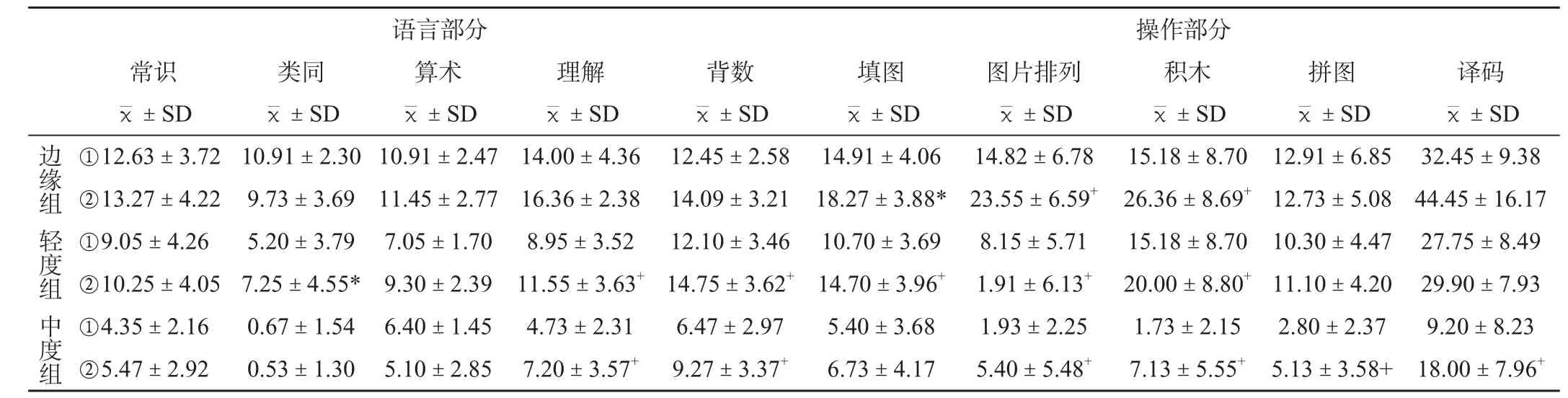

两次测定的原始分数比较(表2)提示,3组患儿操作部分的提高均优于语言部分的提高。

3.3 病因与智力变动的关系

前后两次测验比较中(表1),病因组上升为16%(4/25),病因不明组为38%(8/21),后者高于前者。在智力下降中,病因组为53%(13/25),病因不明组为47%(10/2)前者高于后者,但经统计学处理差异不显著。

3.4 智力水平变动与父母文化水平及病因的关系

经线性回归分析,结果是:智力=53.2432.1125C8、—0.14489C2—4.98E(C1为患儿父亲文化水平,C2为母亲文化水平,E为病因)。表明病因因素较其他两项因素对智商变化的影响亦较大。

4 讨 论

46例智力障碍患儿接受两年半特殊教育后,智力测验结果发现虽然只有12例总智商上升,11例无变化,23例下降,但在原始分数中则均有提高,并发现操作部分的提高呈优于语言部分提高的倾向。语言部分中的常识测验(包括历史、地理、文学、物理、生物及社会等方面的知识)成绩不高,认为是早年教育不良征象之一。算术测验发现进步较慢,表示被试者解决问题的能力和对数的操作能力差。填图测验、积木测验、图片排列测验则与视觉分析能力、空间关系能力、综合能力、观察因果关系能力、观察人际关系能力和观察社会环境的能力有关,而这些能力的改善则与特殊教育时反复教育训练密切相关。

本组资料中,25例患儿有比较明确的生物学致病因素。智力水平越低的组,有明确病因的儿童比例越多,边缘组占22%(3/11),轻度组占55%(11/20),中度组占73%(11/15)。通过教育后智商变化的追踪研究发现,病因不明组患儿智商上升人数较病因组上升的人数要多,而病因组患儿智商下降的人数比病因不明组的下降要多。在线性回归分析中,更明确提示病因是对智力提高影响较大的因素。因此,尽管特殊教育对两组患儿都是有效的,在各项测验中原始分均有所提高。但从实践上讲,首先还是应强调减少已知致病因素。

表1 各组智商变化表

表2 3组患儿韦氏智力量表测验前后两次原始分比较

本文对特殊教育后的46例患儿的智力变化追踪研究发现,只有12例略有上升,其余34例稍有下降或无变化。如何解释智商不变甚至下降的现象?众所周知,智力测验量表的制定是以一般人群为常模,而不是以智力缺陷者这一特殊群体为常模,客观存在着患儿智龄增长赶不上实际年龄的增长[1]。为此,有的患儿就可能出现测得的智商越来越低的情况。我们认为特殊教育是否成功、患儿康复效果如何,不能单纯从智商的增长与否来判断,教育的目标不是以他们达到那一级智力水平为准,而应以教会各种实用技能为主要目标,从能发挥他们最大的智力潜力及适应社会生活为将来参与社会为目的[2],那么在特殊教育效果评价上应采用社会适应行为评定量表进行评估较为合适,较常用的有美国智力落后协会编制的儿童社会适应行为量表和Vineland社会成熟量表。同时建议,若无特殊需要不必多次重复进行智力测验,以免造成误解或对继续教育失去信心和热情。林庆等(1988)追踪智力障碍儿童经特殊教育一年后智商的变化情况,发现1例下降,其余11例均有提高,与本报道有差异。分析差异的原因可能与两组儿童的年龄,原来的智力水平及病因构成比大小、追踪间隔长短及其他条件不同有关。智力障碍儿童的康复研究在我国起步较晚,不同智力水平、不同病因的患者其康复手段、目标、结局等诸多问题均有待进一步研究[3]。

[1]白珍,崔利军,王秀霞,等.青少年智力测验结果分析[J].河北医药,2009,31(4):482.

[2]陈伟丰.为智障儿童创设良好的教育环境[J].现代特殊教育,2009(2):29.

[3]徐和秀,胡璐,夏梓红. 脑瘫儿童智力障碍的康复治疗(附43例报告)[J].贵州医药,2008,32(8):725-726.