民国时期怀化地区的自然灾害与政府应对

2010-01-15许洪梅

许洪梅

(湖南科技大学人文学院,湖南湘潭411201)

怀化地区位于湖南省西南部,地处中亚热带季风气候区,气候类型多样,历来就是各种自然灾害的频发区。民国时期是怀化地区历史上自然灾害爆发的高峰期,水灾、旱灾、虫灾等多种灾害频繁肆虐,呈现出诸多特点。为了抵御自然灾害,当地政府采取了一系列相关措施,取得了一定效果。文章拟对民国时期该地区的自然灾害进行系统的考察,并探讨其特点及政府应对措施。

一、自然灾害的基本概况与特点

据《怀化地区志》记载,民国38年间,怀化地区共有229县次发生一种或数种灾害,年均6县次,破坏性较大的自然灾害主要有水灾、旱灾、虫灾等。从总体上看,以旱灾、水灾发生频率最高,持续时间最长;就危害性而言,水灾最严重,旱灾、虫灾次之,是农业受害面积大、范围广、危害重的主要灾害,其它灾害则视具体情况轻重不一。同时,该地区自然灾害还呈现出广泛性与相对集中性,频发性与并发性的特点。

(一)广泛性与相对集中性

根据怀化地区各县市地方志和《怀化千年自然灾害》等资料记载编制而成的民国时期怀化地区各县市自然灾害简表,最大限度地再现了该地区自然灾害的原貌,并体现了其具有广泛性与相对集中性的特点。

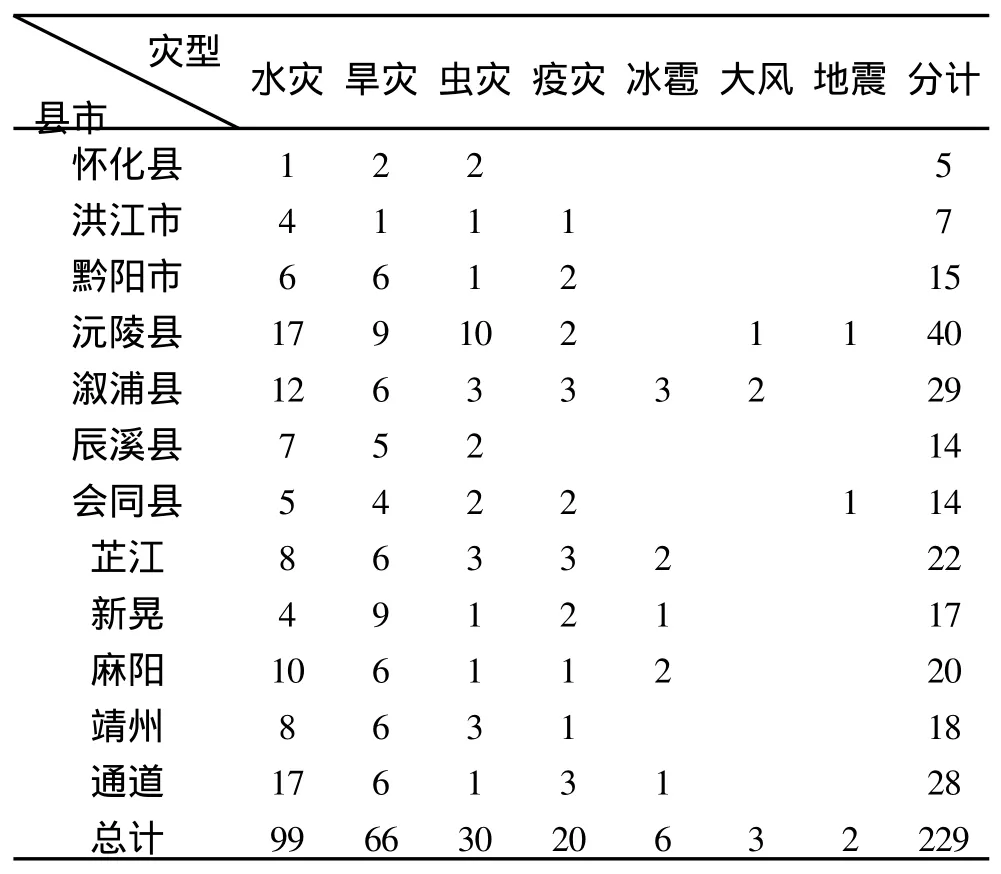

表1 民国怀化地区各县市自然灾害简表

由上表可以看出,怀化地区的自然灾害在区域和灾种上均表现出广泛性和相对集中的特点。在区域上,怀化12州县均有灾害发生,其中怀化县最少,有5次,而沅陵县多达40次。同时,自然灾害相对集中在沅陵、溆浦、通道、芷江、麻阳等县市,灾害发生均超过20次,成为重灾区。在灾种上,水灾、旱灾、虫灾、地震等各种自然灾害都有发生,而又相对集中于水、旱、虫三种灾害。民国38年间,怀化地区遭受水灾99次,旱灾66次,虫灾30次,约占自然灾害总次数的85.2%。水灾主要集中在武陵和雪峰暴雨区的沅陵、溆浦、通道等地;旱灾则集中在中部盆地少雨区的新晃、芷江、麻阳、辰溪中部、溆浦大江口等地。而沅陵虫灾发生次数则遥遥领先,达10次之多。

(二)频发性与并发性

自然灾害频发,周期缩短,且同时并发,是民国时期怀化地区自然灾害的又一显著特征,由此而成为历史上灾害的多发期和高发期之一。根据这一时期的相关资料,我们编制民国期间怀化地区历年自然灾害统计表。

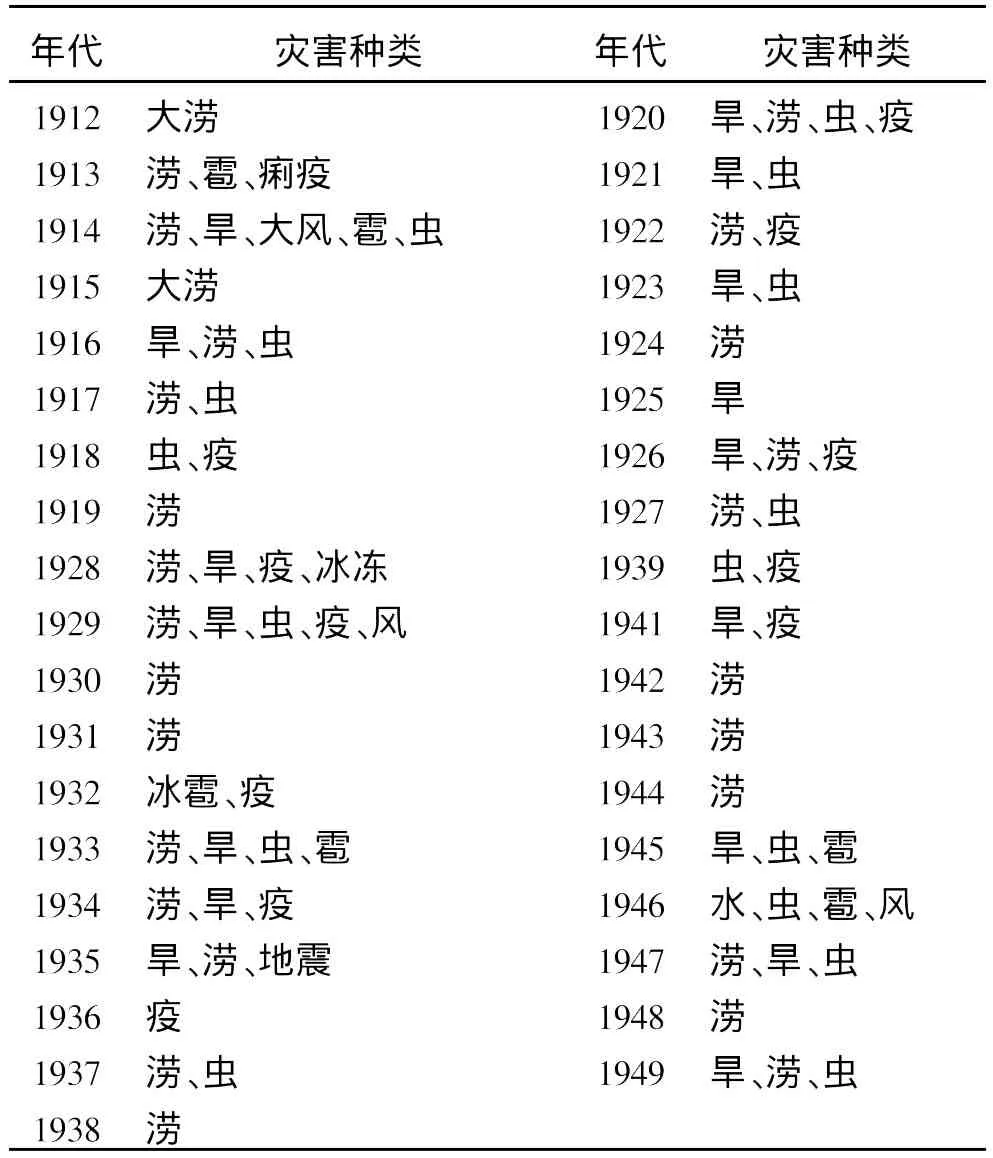

表2 民国期间怀化地区历年自然灾害统计表

从上表可以看出,民国怀化地区的自然灾害在时间上表现出频发性,在灾种上表现出并发性的特征。具体而言,一是灾害发生的频率加快。民国38年间,怀化地区只有1940年无灾害发生,也就是说37年间均有不同程度的水旱及其他种类的自然灾害出现。且一年之内多种灾害频发,如1914、1929、1933等年份均发生过四种以上灾害。1914年,溆浦、麻阳春夏间大水,或田亩多被沙沾,或房屋冲毁,或商户资财损失甚巨,或补种晚稻又被虫伤。溆浦三、四、五、九月四次大风、雨雹,树拔屋倒,林鸟多毙,人亦有被击死者,油菜、大小麦俱无收,沅陵旱灾之后,继以虫伤,少收十之七、八,沅陵治平乡饥馑尤甚。1928年,溆浦县春夏间大水,各县夏大旱,溆浦、晃县旱至次年春,黔阳县且瘟疫流行,冬,通道县大雪50日。[1](P38,44)二是灾害的连续性有加强的趋势。以旱、涝灾害为例,其连续性亘古少有,1912年到1917年连续六年发生涝灾,1919年到1929年连续11年旱涝交浸。三是各种灾害接踵而至,并发性明显,从而形成相互连接的灾害链。如水灾旱灾之后多发生虫灾和疫灾,1941年,麻阳夏大旱,春、夏兼霍乱流行,死亡者众。1946年,芷江、靖县春夏之交,大水,继之虫灾。[1](P48-49)水旱灾害引发的其他灾害,给本来灾难深重的广大民众雪上加霜。

二、政府的灾害应对

“救灾赈饥急于星火”。[2]面对频发的自然灾害以及所带来的严重社会影响,民国怀化地区政府较为重视,采取各种应对措施以舒缓社会危机。

(一)救灾赈灾

从相关资料来看,怀化地区政府救灾措施主要包括赈济、施粥、防疫等。

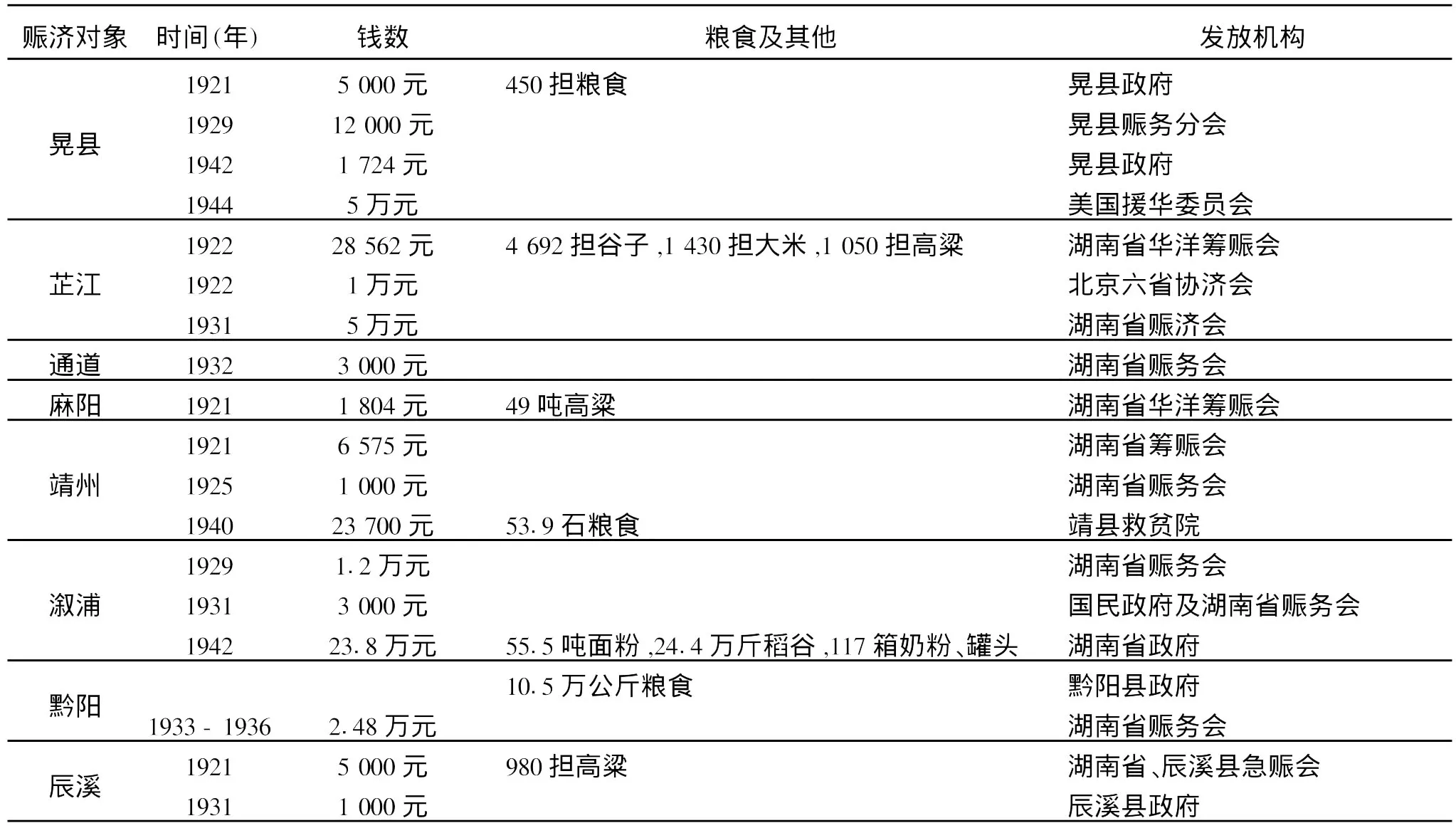

1.赈济:指无偿散放谷米钱粮。分为赈粮、赈款。1921年,省华洋筹赈会分发面粉、蚕豆赈济灾民,通知县知事领取发放,芷江、晃县等县各150袋,黔阳、溆浦、会同、沅陵、辰溪、麻阳等县各200袋。1922年,湖南华洋赈济会赈济怀化光洋31 901元,辰溪为特等县,分得5 216元,芷江、晃县、麻阳县各分得1 875元,会同、通道为丙等县,各只得1 125元,沅陵、溆浦各分得2 800元。[3](P82,86,92,593)1925年,9月23日,湘西灾情严重,旅京人士商得熊希龄同意,提用湘西实业存款5万元,赈济湘西灾民。1934年4月,上年奇旱,据湖南省民政厅赈务会履堪结果,沅、辰、溆、麻、芷、黔、会、通、靖等县受灾面积590 224亩,省配发各作物种籽赈款27 808元,春赈款28 128元。

2.施粥。设厂施粥,使灾民得到及时赈济,免于饿毙或流亡,在赈灾救荒中能起到重要作用。1922年,芷江县内再度遭受严重旱灾,县政府在县城东岳庙、三义官等处设粥厂施济,每日领粥者数以万计。1926年6月,芷江又因上年大旱,夏荒严重,每日在福音堂、县府前粥棚乞领稀粥之饥民多达5 000余人。[4](P597)1930年,晃县大旱,县城设贫民施粥厂,专施老弱妇孺灾民。[5](P274)施粥的好处在于“救死于须臾”,直接挽救垂危待毙的生命,但总体来说,只是杯水车薪。据1922年9月芷江县参议会向省参议会的报告中记述:是年,“自春徂夏,人民食尽黎藿,仍然号腹转轳,欣闻华洋筹赈会散粮施粥,争来城就食,然杯水车薪,鲜能博济,有数日不能给赈者拥挤街市,露宿街巷,饥饿不起,僵毙相望。”[4](P650)

3.防疫。民国时期,卫生防疫工作的重要性已得到重视。怀化地区各县市设立卫生管理机构对疫情进行防治。1932年,通道县设防疫委员会,收购蝇虫。1935年,芷江县东诸乡疟疾流行,仅公坪一乡死亡600余人。省卫生实验处派黄政清、陈维楚等人率巡回医疗队赴公坪、罗旧等乡治疗。[6](P20)1938年,怀化榆树湾,筹建湘西血清制造厂,生产抗牛瘟血清及牛瘟脏器苗。同时,成立两个兽医防治队,从事牲畜数量及疾病、死亡调查,牛瘟防疫注射治疗和耕牛市场检疫,建立牛瘟防治示范乡。[3](P97)同年7月,芷江县内霍乱流行,修筑机场民工,每日死亡数十。内政部卫生署派医疗防疫队来芷,每日在南门外、钟鼓楼、龙津桥等处为民工、百姓实施预防注射,疫情稍有好转。1939、1945年,芷江再次霍乱流行,两次成立县防疫委员会和隔离医院,先后有湖南省第七巡回卫生队、卫生署医疗防疫大队第十二队、第二医疗防疫大队部及所属第四防疫医院,卫生工程队、细菌检验队等医疗机构来芷注射霍乱菌苗,进行水源消毒、收治病人等活动,使役情得到控制。[4](P597)

表3 各县赈济情况

(二)减灾防灾

减灾防灾是救灾赈灾得以顺利进行的重要保障。历代有识之士把减灾防灾、防患于未然视为根本的救灾方法,将灾像既成、遭受损失之后的赈灾救灾视为消极之法。以下从建仓储粮、水利建设、植树造林和除虫害四个方面进行考察。

1.建仓储粮

仓储是中国历代社会一项重要的减灾防灾措施,一直被历代政府视为“救荒之本”、“国之大事”。[7](P56)晚清以来,仓储制度弊端丛生,渐渐废弛。民国政府加强了仓储建设。1929年湖南省颁布《地方仓管理规则》及细则,仓储制度才在全省范围内逐渐得到恢复。1931年,湖南省又颁布《湖南省各县县仓仓储管理规则》,规定县、乡筹集积谷应由地方公款办理,无地方公款的则采取派收和募捐形式;县仓积谷数,一等县3万石以上,二等县2万石以上,三等县1万石以上,均向收租户派收。怀化地区各县市针对省政府颁布的规章制度和实施办法做了积极的准备工作,并取得了一定成效。民国初,田赋改征银元,芷江县粮库无增。1941年,田赋征实,县政府增修公房仓库50所,另在各乡征用民间散仓就地存放征粮。至1949年,保留粮库20栋,容量272万公斤。黔阳县城内设田粮库17座,总面积960平方米,总容量149万公斤。1937年,靖县有仓89间,容量为7 700石,乡镇有仓72间,容量11 800石。黔阳县城内设田粮库17座,总面积960平方米,总容量149万公斤。黔阳县城内设田粮库17座,总面积960平方米,总容量149万公。大量仓廒的建立,为谷米的积储准备了前提条件。总之,仓储发展到民国后期,政府仍视为备荒要政,是灾害防治的一种重要举措。

2.兴修水利

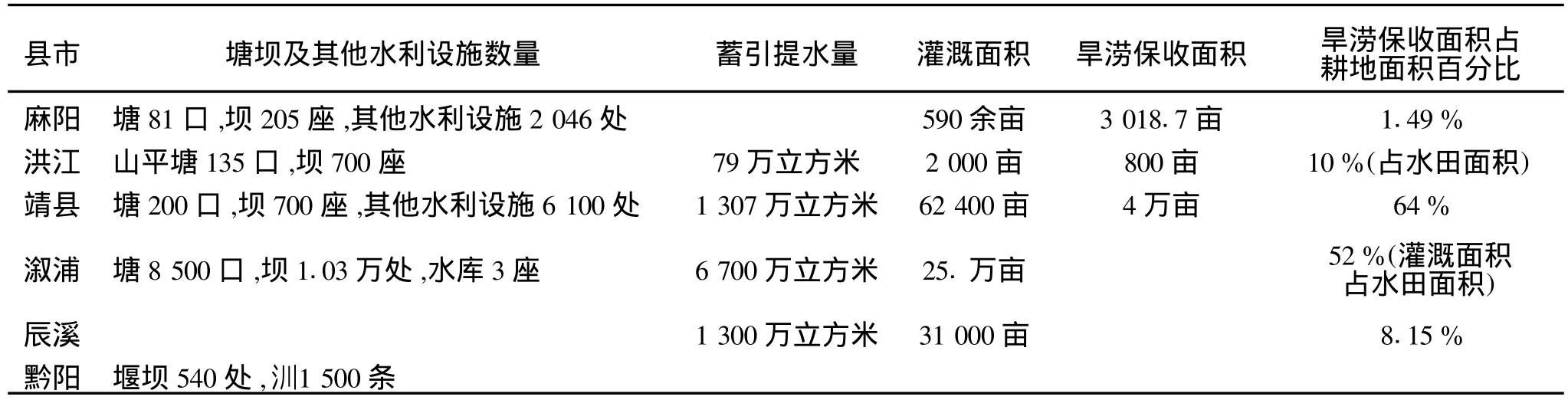

怀化地区山地丘陵占总面积的90%,耕地除一部分在沅水的河谷平原外,大部分呈梯形分布在中低山、丘陵地带。这些地方尽管溪河广布,但因山高坡陡,江流迅速,往往汛期河水横溢成灾,水去成旱。在漫长的岁月中,人们受尽水涝、干旱之苦。民国初期,军阀割据,混战连年,对地方大肆搜刮,人民求生不暇,更无余力兴修水利,致怀化地区塘坝壅塞。以1934年大旱为契机,怀化政府高度重视水利问题,成立塘坝委员会,1941年又把修建塘坝作为非常时期强制执行的任务,并利用省建设部门下拨的公赈款兴修地方水利。如此一来,怀化地区的水利建设事业得到了一定的发展。1949年,境内有小型水库3座,库容量75万立方米;山塘平塘19 200处,小溪河堰坝18 800处,其他泉、井、洞及筒车等型水利设施27 100处,可供灌溉的蓄育提水量30 184万立方米,有效灌溉面积88.35万亩,占耕地面积的23%。旱涝保收面积43.06万亩,仅占耕地面积的11.23%。当年,全区212.76万总人口,平均仅有旱涝保收耕地0.2亩。[3](P829-830)

表4 民国期间怀化地区部分县市的水利兴修情况

3.植树造林

纵观历史,怀化森林资源丰富,但是由于长期处在封建统治下,横遭掠夺和摧毁,林业资源总的趋势是渐次衰败,每况愈下。民国时期,植树造林经政府的大力提倡和推广,取得一定成效。

(1)森林保护。历代封建统治者都曾为治理林业发布过一些法律性质的“谕旨”,“禁令”,因无实际措施,收效甚微。民国时期,曾制发过一些保护森林的条例、规则和办法。1914、1932、1945年政府先后三次颁发过《森林法》。1931年,辰溪县政府亦曾发布告示:“窃伐樵木焚烧,尤属触犯刑章。团警保护有责。严禁任其毁伤,自伐亦有定期……。如属风景保安。永远不需砍伐。违犯经人告发,惩治应有相当,重则处以徒刑,轻则科罚银洋”,[8](P326)1933年,芷江县政府在《严禁砍伐森林案》中提出“旧有山林责令严为蓄禁,偷伐横砍者加倍处罚”。[4](P194)湖南省政府也于1934年、1938年发布过《保护果树及茶桐章程》、《保护森林暂行办法》。1938年,沅陵公署转发省政府《保护森林暂行办法》,禁止放火烧山,无论烧自家的或他人森林,均属犯法行为。1942年,溆浦县政府制定造林护林实施办法,1946年,又编印《造林护林》、《植桐注意事项》宣传资料,广为散发,令农户遵守。

(2)人工造林。民国时期,开始兴办林业教育,创建林业机构,划定造林实验区,设立模范林场,造林技术有所提高。1912年—1929年,各县设林务专员和植桐委员会,负责发放桐种,指导植桐,年造林约2万亩。1930年,国民政府规定每年3月12日为植树节,各县县长率领机关职员和学校师生搞四旁 (宅旁、村旁、路旁、溪旁)植树。33年,县政府限令每一乡、镇植桐9千株,每保64株,每甲3千株。计12个乡镇,194个保,1 636个保,12个中心学校,130个国民学校,应植桐树673.2万株,年底实植桐苗30万株。1938年后,省农业改进所西迁沅陵,在沅陵太常和芷江榆树湾建示范林场,中央农林部在洪江建民林督导试验区,第九、十两个专员公署和各县政府无偿发放桐种给农民种植。1912—1949年,累计人工造林95万亩,保存52万亩。

4.除虫害。民国以前,境内没有农作物病虫防治机构,农民用土法防治,或祷告于天,或求救于神。民国时期开始组织农作物病虫防治工作,1929年,各区设立防治害虫会,研究防治害虫的方法,并将省建设厅颁发的治蝗月令图说分贴各村,并由防治害虫会派员赴各村将防治害虫方法,与民众切实讲演。1930年,曾对棉花、花生、豌豆、大豆的地蚕,大麻的象鼻虫,烟叶的立枯病,甘蔗的毛霉病,大、小麦的黑穗病,稻谷的蝗虫、白穗病,做了调查。1931年,对益鸟、益虫进行了调查,提倡保护益鸟、益虫,防治病虫。1942年,政府指定溆浦等县虫害猖獗县为指导区,成立县治螟委员会,曾翻印过《防治害虫办法》,《螟月图说》等资料进行文字宣传,选定治蝗区域,组织螟治采卵除,订立学校员生一期参加治螟竞赛办法。并推行治虫教育,召开各级治蝗会议,同时,抓紧采卵前的准备工作,分发采卵计数表,举行给奖及焚毁卵块仪式。对于稻苞虫猖獗者,利用原有治蝗机构,同时指导防治,取得了显著效果。

综上所述,民国以来怀化地区的灾荒十分频繁,造成的社会后果也相当严重。为减轻自然灾害的破坏程度,稳定社会秩序,当地政府采取了一系列防灾救灾措施。不难发现,除延续传统救治方式以外,还形成了独有的时代特点。政府对灾害的救治起到了一定的积极作用。但是,由于这一时期,社会动荡不安,财政拮据,派系纷争,很多措施只是“纸上谈兵”。仓储形同虚设;林政废弛,童山满目;水利失修;临灾救济杯水车薪,无济于事。从一个侧面反映了民国政府政治的腐败,国力的贫弱,经济的萧条。

[1]雄健.怀化千年自然灾害 [M].北京:气象出版社,2000.

[3]怀化地区志 [M].北京:三联书店,1999.

[4]芷江县志 [M].北京:三联书店,1993.

[5]晃县县志 [M].北京:三联书店,1993.

[6]通道县志 [M].北京:民族出版社,1999.

[7]杨鹏程.湖南灾荒史 [M].北京:中国文史出版社,2007.

[8]辰溪县志 [M].北京:三联书店,1994.