机械专业实践创新人才培养三议

2009-09-02庞思勤

摘要:实践与创新能力培养成了当今高等教育界的热门话题,机械类专业就其学科特点和发展态势而言,更加强调实践与创新;但究竟如何培养实践创新人才,仍有许多概念界定不清和讨论远胜于行动的弊端。本文就大学阶段(尤其是机械类专业)在实践与创新能力培养上的责任主体、培养体系、特色定位等展开讨论,供同行批判与借鉴。

关键词:机械专业;实践能力;创新人才培养;教学体系

进入新世纪以来,中国迅速成为一个高等教育大国,但还不是一个高等教育强国。机械行业的同志们常说:中国已成为制造大国,但不是制造强国;在这一点上,教育与制造业非常相似。制造业大而不强的主要原因是具有自主知识产权的产品少,创新能力差:我想,高等教育大而不强的主要原因恐怕主要也是因为其人才培养的创新能力不足,机械类专业可以说是其中一个典型代表。有了迅速扩大的规模,却没有随之跟进的质量,反倒是在一定程度上质量受到了规模的负面影响:这恐怕是制造和教育共有的不可忽视的通病。一个众所周知的事实是,一方面我们的许多大学毕业生找不到工作,另一方面跨国公司在中国招聘合格工程师又很困难,其重要原因之一是中国的高等教育人才培养质量上存在实践能力和创新精神不足的缺陷,工科(包括机械专业)尤甚。因此实践与创新能力培养成了当今高等教育界的热门话题。本文无意就此宏大话题全面评论,且发三条管中窥豹之议,以求抛砖引玉。

一、实践创新人才培养的责任主体是谁

大家对高校创新人才培养的现状看法如何?近期有研究者做过专项调查。调查的问题之一是:“大学的课程与教学应当以创新人才培养作为基本目标吗?”统计结果是:研究型大学几乎一致赞同,普通教学型大学赞同度70.58%。问题之二:“您认为现在的大学教学普遍的是以创新型人才培养作为基本目标吗?”统计结果是:认为“完全是”只占1.80%,“基本是”占16.22%(两者合计不到20%),可见持否定态度的占大多数。把这两个问题的调查结果放在一起比较,结论显然:创新教育真该重视,但实际上没人重视,至少是没搞好。那么,问题出在哪儿呢?或者说:实践创新人才培养的责任主体是谁呢?

我们学习“科学发展观”,都知道“以人为本”在学校的具体表现就是“以学生为主体”。那么,创新教育有问题,是不是也是学生主体应负主要责任呢?学生不好好学,学风浮躁,导致教学效果差,当然学生应负一定责任。但是学生绝不应该负主要责任,因为学生是受教育者,在强调“以学生为主体”的同时,还要强调“以教师为主导”。有句颇为拗口的话也颇具哲理:学生不理解教师是可以理解的,因为学生没当过教师;教师不理解学生是不可以理解的,因为教师都当过学生。

那么,是不是教师就该负主要责任呢?从“教师为主导”这个意义上而言,的确教师应比学生负更多的责任。但从社会大环境来看,社会责怪高等教育质量不高,而大学教师颇感委屈的是:中国的教育氛围使得孩子们的实践与创新能力在中小学、甚至在幼儿园就已被束缚了手脚,从小习惯于“听话”、又一直背负升学压力而不得不“死读书”的孩子们,到大学突然要求他多实践、搞创新,几乎是不现实的。仔细想来,一个人的创新能力可能取决于其“前生、现世”的诸多因素,的确不是单纯依靠高等教育就可以解决的。但高等教育毕竟是在人生思维最活跃、最有“灵性”的阶段进行的教育。因此,高等教育应当是开发人的实践和创新能力的最佳时期。或者说,高等教育虽然不能对实践和创新能力的问题包治百病,却处在治病的最佳时机;虽然这个病可能是陈年老病(例如中小学应试教育的遗留问题),但高等教育决不能推卸责任,不可能无所作为,否则难辞其咎。

说到社会责任,的确也有可商讨之处。大学及其教师都是社会的一分子,所培养的学生将来要服务或引领社会,就必须要在与社会的互动中发展,以求了解社会,贡献社会。而现实却让我们十分不容乐观。拿我们机械专业来说,从道理上讲,要真正知晓、领会现代企业的产品、工艺、管理乃至企业文化,必须深入到企业中去,而现实是,学生到企业实习近年来已变得越来越困难。

近期发表的有80多位知名教授联名向全国人大提交的《关于我国企业接收工程类大学生进行工业训练的建议》一针见血地指出:“不少企业把接纳学生当作一种负担(当然,仍然存在一些重视教育的企业,如首钢、一汽、二汽等),并不希望学生去实习或训练,而学校亦难以承受企业的收费和学生的差旅费等。这就形成一种新的倾向,学生的知识越学越多,越学越新,而参与工程实践和工业实践的机会却越来越少,参与的时间也越来越短。我们认为,这不应该是我国工程教育发展的主体倾向。”同时郑重建议:“要解决工程类学生的工程实践能力和工程素质的问题,国家应该对具有一定规模的企业制订相应法规,使我国的高等工程教育逐渐形成国家、高校、社会、教师、学生五位一体的人才培养体系”。此建议真可谓发聋振聩,国家、高校、社会、教师、学生五位一体,就是实践创新人才培养的责任主体。

二、高等教育应该如何培养实践创新人才

怎么样着力培养人才的实践与创新能力呢?关于理论与实践的辩证关系,在中国知识分子的内心深处并不统一,我们不少名言强调实践的重要性,如“行胜于言”、“实践是检验真理的惟一标准”;但同时我们的传统哲学中也有不少类似于“知难行易”、“知行合一”等思想,把“知”放在首位。所以,教育学生,主要是教他知识,还是教他实践能力,主要教他know-what,还是教他know-how,似乎还是争议中的问题。也就是说,实践创新人才培养方法的问题,首先是教育观念的问题。

或许不同的学科专业会有不同的看法,都是合理的。但从我们“机械专业”来看,或从“工科思维”的角度来看,笔者认为,实践与创新能力培养与其说是一个理论问题,毋宁说它更是一个实践问题。要知梨子的味道,就要亲口去尝一尝;要想学会游泳,就不要怕下河呛水;要想培养实践创新能力,就要在创新实践中摸索锻炼。因此,“面向工程的创新型人才培养”的主要方法和渠道,在于工程和创新实践。笔者衷心期望,实践能力和创新精神的培养,都不要再纠缠于理论,而要更加重视行动。

当然,大学要“工业批量化地生产”实践创新人才,必须要有系统地培养计划,不能把希望寄托于一些分散、突击性的科技实践活动,那样可能产生一些突发奇想或创新火花,但大多可遇不可求,至少不能作为创新教育的主流。高等教育要系统化地培养创新人才,必须系统化地设计人才培养模式和人才培养方案,要使所培养的学生具有充分的知识储备、足够的实践经验、饱满的创新激情、熟练的创新技能,这样才能保证教学过程中的实践创新活动,不只是产生了可以参加竞赛的发明小成果,而是系统地产生有发展后劲的创新人才。

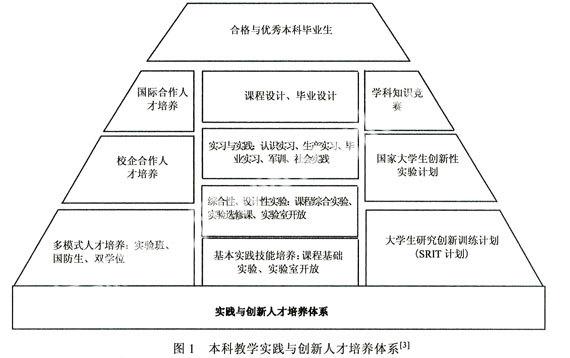

为了这样的目的,北京理工大学通过近年来三次修

订本科教学计划,逐步构建了一个较为完善的实践与创新能力培养教学体系(图1)。该体系由三个子系统有机构成。基本教学实践子系统(图1中)是全体学生必须接受培训的系统,使每位学生接受到完整的实践教学和技能训练,这是实践教学育人体系的主体。创新能力提升子系统(图1右)以培养“拔尖”学生为主要目标,为部分具有学术研究潜质的学生提供更多的创新实践方面的培养、锻炼和崭露头角的机会。知识技能拓展予系统(图1左)以复合型创新人才培养为主要目标,为厚基础、宽口径、适应能力强的复合型创新人才培养提供渠道。三个子系统各有侧重,相辅相成。

三、实践创新人才培养的特色与定位问题

不同的学校、不同的专业、不同的人才培养目标,当然应该有不同的特色与定位,这本不成问题。但由于目前实际上存在的大学教育严重趋同的问题,使特色与定位的问题值得认真讨论。

国家提倡要建设“创新型国家”,那就要求人人都要实践,人人都要创新,高等学校要培养服务和引领社会的人才,当然都要把实践和创新能力的培养作为己任。但实践和创新在不同的专业领域、不同的培养层次上都有不同的对象和目标,并不能一概而论,否则难以付诸有效的实际行动(或者太容易行动,做什么都可以冠名为实践与创新)。不同学校、不同专业,应确定不同的人才培养目标定位,并在教学实践中以切实的行动为之服务。

例如那些被列入国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学,其学科实力与背景、所获得的生源和其他教育资源、所承载的历史使命等,决定了他们必须以培养社会高端人才即所谓“拔尖创新人才”为使命。如果把“拔尖创新人才”认为是社会精英,那么,虽然全中国的高等教育已进入了大众化教育阶段,而这些研究型大学却不能只满足于通过扩大招生对大众化教育作出贡献,更应该追求的目标是大众化教育氛围之上的“精英教育”。他们的实践与创新人才培养目标定位的主流应当是研发与创新,而不是应用型人才培养上的职业操作能力。因此,实践就不应当只是操作性实践,而更多地应当是科研实践、创新实践。

既然不同的学校应有不同的目标定位,那么体现在人才培养方案上就应有不同的课程和教学内容体系。而目前的现状是,定位于“厚基础、宽口径”的学校,没见其基础厚到哪里去,与国外同类大学相比,我国的机械专业许多重要基础课缺失,如化学、热力学、传热学、热工学、材料学、流体力学、粉体力学等课程,在国外的机械专业教学计划中普遍开设、而我国的大部分机械工程专业中开课很少。定位于应用型人才培养的,自然应该加强实践、实训、实习环节,例如美国普渡大学的盖莱默校区的机械工程专业,要取得工科学士学位,学生要花一年的时间作高级工程设计项目,其中相当多的项目以学生团队的形式在企业进行,平常还有许多与企业合作培养的课程或半工半读的教学计划(Professional Experience Programs),而我们在这方面显然也做得很不到位(当然,这里有许多社会环境因素使学校无奈,如前所述)。

如果我们真的信奉“以学生为主体”的教育理念,那么在特色与定位上就不仅是张扬学校和教师的特色与定位,更多地应考虑学生的特色与定位需求。加入“华盛顿教育协议”的国家,其绝大部分学校的工科专业对本科及以下的学生均设计了多种不同的学习注册模式例如:学士学位(Bachelor Degree)、助理学士(Associate Degree)、专业证书(Certificate Program)、辅修专业(MinorProgram)、借读计划(TransferProgram)等,这样的人才培养模式,给学生自我发展、自主发挥以及根据社会发展需要而调整学业与就业方向提供了广阔的空间,使学生更容易找到自己的特色与定位,值得我们学习和借鉴。

中国已迅速成为一个高等教育大国,但还不是一个高等教育强国,主要原因是所培养人才的实践创新能力不足,正如中国的制造业大而不强的主要原因是具有自主知识产权的产品少、创新能力差。

培养服务和引领社会的实践创新人才,不仅需要教师、学生的努力,而且需要社会大环境的密切配合,国家、高校、社会、教师、学生五位一体,是实践创新人才培养的责任主体。“面向工程的创新型人才培养”的主要方法和渠道,在于工程和创新实践,要通过培养方案的系统化设计,使所培养的学生具有充分的知识储备、足够的实践经验、饱满的创新激情、熟练的创新技能。

要把实践创新能力培养落在实处,首先要明确特色与定位,否则难以付诸有效的实际行动。不同的学校不仅要大力弘扬学校和教师的特色与定位,更要认真地考虑学生的特色与定位需求。

参考文献:

[1]昌林海等,创新型人才培养视角下的大学本科教学——基于江苏省部分高校教师的问卷调查与分析[J],中国大学教学,2008(7)

[2]傅水根等,关于我国企业接收工程类大学生进行工业训练的建议[J],教育部高等学校教学指导委员会通讯,2009(4)

[3]庞思勤,实践能力与创新人才培养的思考与实践[J],中国大学教学,2008(11)

[4]庞思勤,中美机械专业课程设置与人才培养模式比较研究[J],中国大学教学,2007(11)

责任编辑文和平