高校导生关系的表征、风险与治理

2024-05-27宋耀晨刘永虎

宋耀晨 刘永虎

DOI: 10.16750/j.adge.2024.05.010

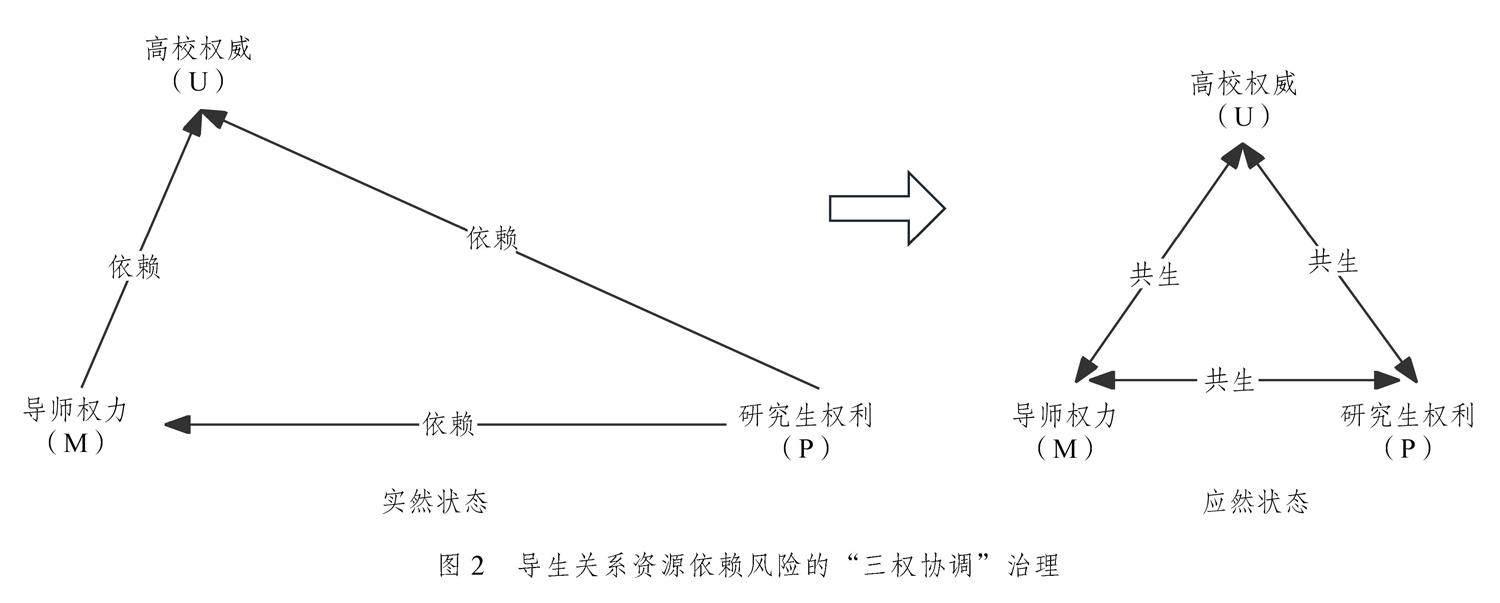

摘要:根据韦伯理想类型的方法概念,结合研究生教育实际,发现高校权威、导师权力与研究生权利构成“三权”协整关系。时下,研究生与导师赖以存在的高校资源环境发生了深刻变革,基于资源视角考察导生关系具有多维性,教育资源分享呈现传习关系,管理资源共享催生合作关系,社会资源不均导致主从关系;由于资源占有的差异性,导生关系存在资源依赖风险:教育资源引发学业风险,管理资源触发心理风险,社会资源诱发道德风险;提出构建和谐导生关系治理的U-M-P模型:维护高校权威价值,营造导生共同体环境;明确导师权力边界,弘扬导师的教育家精神;强化研究生权利意识,提升研究生自我教育力,进而形成高校、导师与研究生的三权协调关系,实现导生关系从依赖走向共生。

关键词:资源依赖;资源共同体;导生关系;依赖风险;三权协调

作者简介:宋耀晨,河北大学教育学院博士研究生,保定 071002;刘永虎(通讯作者),河北大学教育学院专业硕士中心办公室主任,讲师,保定 071002。

一、问题提出

研究生教育过程中,导师与研究生的关系即导生关系,存在于高校场域之中。当前,我国导生关系在整体上呈现良好状态,相关调查显示“研究生对校内指导教师的满意率为89.7%,对校外指导教师的满意率为86.4%,两者满意率均为85%以上。整体上,研究生对指导教师的满意度处于较高水平”[1]。然而,近年来个别研究生与导师之间存在的矛盾冲突引发的“舆情事件”在高校内外造成了不良影响,导生之间的不和谐事件时常在网络上引起轩然大波,受到社会各界广泛关注。数字信息时代的舆情传播将导生关系推向了舆论的风口浪尖,侵害了研究生学业发展和健康成长,影响导师的职业形象,同时,导致高校社会声誉坍塌,制约了研究生教育的健康可持续发展。马克思明确指出:“人的本质是一切社会关系的总和。”[2] 导生关系根本上是在探讨人与人之间的关系,也就是社会关系,经济意义上的生产劳动关系[3]。高校场域中导生拥有的资源差异是造成两者关系不和谐的重要原因之一。那些

嵌入个人社会关系网络中的资源——权力、物质、名誉与声望等,并不为个体所直接占有,而是践履于人与人之间的社会交往关系之中,通过个人直接或间接的社会关系获取[4],导生关系嵌入高校场域中,内部各资源要素亦是一个复杂的关系共同体,并以此为基础构成利益共同体及资源共同体。

导生关系问题受到国内外学界广泛探讨。目前,国外学界一般将导生关系理解为导生双方共同构建的一种相互沟通、相互支持的人际关系,该关系可促进导师对研究生进行有效的科研指导,引导研究生进入学术场域,即“师傅引进门”,同时为其提供学术人脉以及科研设备等在内的多种资源,研究生可借此更好地完成自身科研任务,即“修行在个人”。在此基础上,学界进一步对导生关系的外延边界进行拓展讨论,形成包含教育关系、心理关系和物质关系的三维导生关系理论框架。在厘清导生关系内涵与现实样态的基础上,国外学者进一步探索发现当前导生关系存在的问题包括研究生与导师之间存在过度亲密的关系,该关系超越了导生之间的正常关系,持续下去可能会导致不和谐即单向依赖的情形,这种依赖会阻碍研究生的健康成长与发展[5]。相比于国外注重对导生关系进行多视角与多维度分析,国内关于导生关系的讨论大体经历了从理论阐述到实践应用两大阶段,第一阶段提倡导生关系回归到最简单与最本质的关系,即“教”与“学”的关系;第二阶段注重实践,随着时代发展,导生关系也发生了相应变化,原先教与学的关系已不足以解释新时期多元化的导生关系,面对纷繁复杂的时代变迁,有学者尝试构建和谐导生关系的多维路径,并认识到导生关系在研究生科研成长发展中具有决定性作用[6]。梅贻琦先生把和谐师生关系形象为“从游”[7],即老师如大鱼,学生如小鱼,小鱼跟着大鱼游,可理解为研究生追随导师指引遨游学术“汪洋”。可见,导师应主动与学生建立一种和谐的新型师徒关系。例如,权威的学术关系、育人的管理关系、建设性的合作关系和健康的沟通关系等[8],导生学术上的融洽相处主要表现为导师对研究生进行细致入微的学术指导,双方进行平等宽容的学术对话和平等互利的学术合作[9]。随着近百年来我国教育研究的不断演进,师生关系早已从教育学术的附属品转而成为一个专门的研究领域[10]。

国内外學界对导生关系的内涵、维度、问题划分等方面的探赜,囿于所处时空的差异性与导生关系的复杂性,在如何构建和谐导生关系的治理策略层面还有进一步探索空间。基于资源视角研究的学术文献还比较缺乏,同时也鲜有从风险治理的实践角度进行的研究。导生关系的资源属性是一个复杂的资源性存在,存在于高校场域之中。该属性既由各种资源所触发、推拉,其本身又作为一种特殊的利益共同体而存在,同时还存在于特定的资源属性之中。由此看来,导生关系的资源属性包含三方面,其一为存在缘由,即导生之间缘何产生资源属性;其二为存在属性,即导生之间存在何种资源属性;其三为存在场域,即导生之间如何通过高校这一研究生教育场域推进资源跨界流动。上述三种形态交互作用、共同构成独特的“存在缘由—存在属性—存在场域”的三螺旋结构,统摄、约束与控制导生关系的资源属性的“知”与“行”。从构成资源主体来看,高校、导师与研究生三种资源主体协同共生构成复杂的资源共同体,“三权”产生取决于高校、导师、研究生三者的配合协整关系,是资源占有绝对优势者——权威、资源占有相对优势者——权力和资源占有劣势者——权利三个变量的相互关系表征。依据资源占有的不同,呈现出高校权威、导师权力与研究生权利三方差异化格局。

对于和谐导生关系的构建,人们关注的往往是研究生与导师双主体,对于那些隐性因素诸如高校场域、资源与权力等很少给予必要的关注,研究生与导师的发展均离不开高校这一资源主体。为了强化对研究生与导师关系认知的深度,有必要实现视角内化,关注高校资源要素对和谐导生关系的影响问题。随着高校与社会联系日益紧密,学术资本主义逐渐渗透进研究生教育场域,资源成为高校导生关系和谐发展的重要组成部分,导生关系面临新的挑战,并潜移默化地影响高校的正常运行。因此,从资源视角研究导生关系具有现实意义。国内导生关系的舆情事件不能简单地从人际冲突的角度来看待,而应从微观行动者与宏观场域的互动角度来看待,社会实践的视角为理解和解决导生关系的舆论事件提供了新的可能性。有鉴于此,笔者从资源的视角,将资源作为撬动高校导生关系的杠杆,进一步探索新型导生关系的资源表征与风险,根据韦伯理想类型的方法概念,构建高校权威—导师权力—研究生权利的“U-M-P”①模型,提出风险治理的三权协调策略,以期为上述问题的解决提供理论依据。

二、导生关系的资源分析框架与表征

(一)导生关系的资源分析框架

从宏观学术场域出发,高校资源会倾注在校园基础设施建设、导生学业支持等方面,研究生与导师依赖于高校环境与社会大环境;从微观社会关系出发,研究生与导师又呈现各自的资源依赖态势。高校、导师与研究生作为研究生教育中的三大重要资源主体,高校因拥有教师和学生才有自身存在的资源价值,同时,导师与研究生也共享高校带来的各种资源,发展自己的学术职业。

第一,研究生与导师的学术与专业发展需从高校获取资源。克拉克·克尔将多元大学比喻为“一个充满无穷变化的城市,其触角遍及社会各个领域”[11]。研究生与导师有赖于从高校获取资源进而为自身的学术志趣与职业发展创造良好条件。高校资源类型总体上包括教育资源、管理资源和社会资源。其中,教育资源主要包括显性的教育人力、物力与财力资源,隐性的科研资源、知识交流、师门互动等。拥有完备且高质量的教育资源是高校持续发展的基本条件,也是导生科研与专业发展的重要支撑。管理资源包括管理组织资源、管理技术资源与管理信息资源等,是学校正常运行的基础资源条件。社会资源则包括各种无形的社会关系如高校基于政府政策的特殊权利、学校的社会声誉、高校影响力等,嵌入导生关系的资源网络中,也是研究生与导师持续生存和发展的重要条件。

第二,高校控制着研究生与导师发展需要的资源。就高校对研究生与导师的影响而言:在招生方面,高校影响着导师招生名额的分配确定、招生政策发布和招生过程监督;在教师方面,高校影响着学校人员编制规模、人事与薪酬政策;在经费方面,高校通过导师科研考核成绩、科研成果等较大程度上决定着导师相关经费的获得;在评价方面,高校对导师进行评估和考核,进一步影响导师教育资源的获得;在研究方面,高校为导师与研究生的学术发展提供了各种资源,包括有形的物质资源如教学科研设施、图书资料等,无形的资源如校园文化、校风校纪、学校精神等。

第三,研究生与导师拥有满足高校所需的能力与资源。作为高校重要的人力资本,研究生与导师的科研产出满足高校需求是其获取外部发展资源的重要前提。师资力量与生源质量是高校发展的重要资源,是高校发展的重要支撑。高素质人才和高水平科研成果产出是研究生与导师得以生存与发展的资源优势。此外,研究生与导师还可通过科学研究产出科研成果,满足政府和企业对新技术、新方法和决策参考的需要。

因此,导生关系与资源理论具有契合性,两者均强调环境的重要作用,和谐的导生关系可促进双方成长。根据输入—环境—输出(I–E–O)链式资源流动模型[12],导师“输出”(导师权力)是研究生“输入”(研究生权利)经过“环境”(高校权威)相互作用的结果。根据韦伯理想类型的方法概念,结合研究生教育实际,发现高校权威、导师权力与研究生权利构成三角协整关系(见图1)。

(二)多维关系:导生关系的资源表征

导生关系是复杂的资源系统,资源是导生关系得以良性发展的重要保障,从资源属性出发,有助于深入理解导生关系发展的资源共生及路径。导生关系的资源表征包括有形资源中的教育人力、物力、财力资源,无形资源中的管理组织、信息和技术资源以及社会资源。高等教育的三大基本职能即高校人才培养、科学研究和社会服务,分别可以表征教育资源、管理资源和社会资源。

1.教育资源分享呈现传习关系

教育资源是影响导生关系最基本的资源。高校人才培养是高等教育基本职能,导师对研究生的言传身教、学术指导、成长引领贯穿于研究生学术生涯发展的全过程[13],“传”与“习”在导生双方共同付出即“双向奔赴”中形成,同时,研究生也促进了导师的职业发展。具体而言,一是教育人力资源。高等教育进入普及化阶段之后,我国高等教育内部的类型、层次、结构分化产生了变化,人才培养活动的分工持续细化,导生关系的主体日益多元,角色要求更加多样,互动形态越来越复杂[14]。随着研究生教育规模持续扩大,研究生与导师比例进一步扩大,这种现实情况下,导生关系形成了一对多的特点,即导师可能面临指导多位研究生,由于研究生教育本身特点,有时需要面对不同类型、不同年龄段以及跨专业研究生[15]。这一新变化要求导生关系综合综效,即整体大于部分之和,将研究生人力资源转化为人力资本。二是科研资源。导生关系是一个开放、动态、发展的资源系统。一方面,研究生与导师共同构建独立的师徒关系,这种关系可更好地帮助导师对研究生进行科研指导,指导研究生为科研做准备,为研究生提供学术资源。另一方面,研究生与导师合作,更好地完成研究生自身的学习任务和研究领域探索。从导生关系来看,研究生与导师作为利益共同体的关系主体,研究生反过来也可以促进导师的科研发展、拓宽创新研究的可能性。导师对研究生进行学业规划、论文指导、科研建议、人生导向等方面的培养,在科研过程中,根據研究生需要随时进行调整。学习过程中情境和问题的设计是开放的,更多是发散性思维而不是局限性思维,科研活动中的研究生不再是知识的简单接受者,而是科研活动的实际参与者。三是教育物力与财力资源。泛指各种各样的有形物质、金钱资本与薪酬收益等物力与财力资源,包括各种科研设施、实验室、电子资源、图书资料、课题经费与奖助学金等。由于资源本身所具有的稀缺性特征,双方的资源互动既可能产生资源互惠也可能造成资源损失。研究生在学校需要生活,奖助学金是其基本生活保障,研究生同样是导师的重要资源,作为导师经费的重要来源,在现代大学里,学费收入已在导师薪酬与经费总额中占据重要地位。

2.管理资源共享催生合作关系

管理资源具体包括管理组织资源、管理信息资源与管理技术资源等。高校科学研究更多突出“团队作战”,倡导“有组织科研”。导生关系可以理解为导生在利益共同体中实现合作共赢关系。随着时代发展进步,研究生规模持续扩大,基于高校管理资源,导生关系逐渐呈现出一对多、团队化、虚拟与现实结合、平等交流互动、教师权威削弱以及教师权利转移等特征。关于管理组织资源,我国研究生培养主要实行导师制,并由此形成以导师为核心的师门文化。师门作为一种非正式组织,通常具有多重目标、多种活动,充满自由交往与情感交流,是研究生培养的重要组织形态[16]。研究生作为师门组织中的一员,需依赖师门组织给予的资源保障。关于管理信息资源,在传统的教育观念中,教师群体依靠在年龄、知识和经验上的优势,具有传道授业解惑的权威地位,因此,极易导致导生之间信息不对称。随着数字化不断发展,对传统教育带来冲击,教师的权威受到信息化的空前挑战。信息化背景下,知识的学习不分彼此先后,研究生可跨越时间与空间束缚,在任意时间与空间通过线上网络、线下图书馆检索资源,线上与专业权威进行隔空对话。因此,导师在研究生面前的传统权威与权力正被削弱。关于管理技术资源。随着新一代数字科技进步,大数据、元宇宙以及ChatGPT等繁荣发展,研究生与导师越来越多在传媒与网络等线上环境中建立关系,形成导生间的虚拟网络关系。由于网络技术不断发展,研究生与导师之间的知识获取量与前沿知识的把握程度上的差距逐步缩小。对于一些新领域与新知识的掌握,研究生的学习与接受能力呈上升趋势。网络交流突破时间与空间的限制,方便了导生之间的交流沟通,两者之间交流趋向于平等与开放,通过两者之间双向学习即可以在导生之间平等讨论,研究生与导师不仅是学习上的朋友,也是课题上的研究伙伴,逐步形成一种平等的合作关系。

3.社会资源不均导致主从关系

随着高校与社会联系日益紧密,高校社会职能得以進一步发展。在现实的研究生教育中,部分导生之间异化为主导—从属关系,学术共同体转变为学术利益和学术资源的共同体[17]。他们之间客观存在的资源禀赋差序分配格局、比较优势以及由此产生的利益张力场,事实上催生了两者关系的另一属性,即导生关系的经济性[18]。主持课题获得科研经费资助是导师获得招生资格的重要条件之一,研究生通过为导师完成科研任务获取一定物质补贴和精神荣誉激励,在事实上构成一种劳动与生产性质的主导—从属关系。导生关系由于资源归属的巨大差异,具有类似于老板与员工的依附属性。随着大学资源环境的变迁,这一冲突在实践当中日益激化,其根源在于,导生关系经济基础的变化没有产生与之配套的导生和谐关系的观念图景作为上层建筑,产生主导—从属矛盾,进而导致导生关系的价值立场、合理定位和边界产生相对混乱局面。研究生和导师都是理性经济人,两者都是独立的学术主体,都有在学术市场上表达、传播、创新和发光的机会,但他们因地位、经历、思维方式和兴趣不同而需求各异。特别是在学术团队合作的背景下,个体主体性和团队利益有时无法平衡,从而导致效用函数差异和博弈出现[19]。导生互动就是两种角色相互作用、相互促进的教学科研生态循环过程。由于导生角色、身份和地位的不同,导生之间的行为主要属性是主导—从属型。社会干扰因素较多,包括社会舆论的消极导向,拜金主义的盛行侵蚀了导生的价值观,社会上就业的功利导向等[20]。由于高校场域中教育资源配置不均衡,往往诱发危害教育公平的教育寻租行为产生,导师对资源的霸权占有及其分配、使用过程中的利益寻租造成一些舆情事件的产生。资源的利用是导师实现目标的有效途径,在一定范围内,导师所占有的各种资源在很大程度上影响着研究生所能获得的相关资源,导生之间主导—从属关系由此产生。

三、单向依赖:导生关系的资源依赖风险

在研究生教育资源系统中,高校、导师与研究生都是该系统中的重要资源主体。同时,高校作为教育、科技、人才一体化发展的重要结合点,其实现各项职能的首要前提是研究生与导师在研究生教育资源系统中占据合理地位。在我国的导生关系实践中,存在着不和谐的资源依赖风险,对这些非生态资源风险的分析和理解,将有助于为构建和谐导生关系奠定基础。

(一)教育资源依赖引发学业风险

教学关系是导生关系的基础。导生之间的权力地位、科研资源、社会经历等资源差异,决定了导生之间影响力的差异,导师天然拥有比研究生更有能力影响彼此的资源与行为。因此,双方之间存在着一个基本的结构性矛盾,即权力资源差异。科研活动中导师作为权力资源差异的优势方,相对容易跨越边界,侵犯研究生权益,导致导生关系不和谐现象产生。作为权力差异的劣势方,研究生可能不愿或不敢反抗导师的越界行为,这将加剧导生之间隐性矛盾与显性对抗。从不同专业角度出发,导师有不同的专业研究方向,具有综合性和独特性的特征。当前,部分导师重视科研而不重视研究生的个人发展,忽视教学与科研作用,把研究生当成“工具人”,研究生承担教师部分的教学和科研任务,由于学校与院系的政策与制度影响教学与科研关系,这种组织制度迫使导师不得不改变自身的信念,认可教学与科研的分离[21],导致部分导师过分重视科研而一定程度上忽略教学能力的提升。加之,资源具有有限性特征,在研究生分类招生的背景下,学术型和专业型研究生培养组织圈建起各自的教学资源。两类研究生培养组织分别投入建设育人和科研的基础设施,相对分化了资源和力量[22],导致部分研究生未经过系统的教育理论和教学技能学习与培训,科研思维与技能相对不足。具体到导师指导层面,国内一项最新调查显示:从指导时长来看,仍有30.9%的校内导师和40.4%的校外导师每周指导时长不足1小时[1]。导师缺乏与研究生的沟通,忽视与相关学科专业兴趣融合,未能深入发掘自身研究兴趣和方向,从而产生内卷焦虑现象,对研究方向的特殊性认识不到位,没有形成良好的科研反馈与教学生态循环优化机制。导生之间的良好互动可促进研究生科研能力的可持续发展,以及导师价值观的传递,如果双方都满足或超过了预期的需求,双方都会感到更满意和自信。相反,如果双方未达预期,可能产生矛盾,进而出现恶性的交流循环,从而导致学业风险产生。

(二)管理资源依赖触发心理风险

导师管理研究生的教育科研活动,对所培养的研究生拥有教育管理权限。导师从教学、科研、管理等资源要素进行管理。在日常学习生活中,部分研究生私下戏称自己的导师为“老板”,导师为研究生授课、带领研究生参与科研项目,同时管理科研项目基金、项目进度等管理工作。由于自身的工作与科研压力,可能无暇顾及对研究生的日常管理,因此,在培养研究生的科研兴趣和体验感方面存在一定提升空间。与此同时,导师往往指导多名研究生,在资源分配上难以达到绝对公平,从而导致显性冲突发生。受封闭或半封闭教育体制的影响,研究生的学习处于封闭的被管理循环之中,长此以往容易产生心理压力,进而导致抑郁。导师与研究生都面临着各自的科研与学业压力,受导师自身学术专长与研究方向的限制,研究生在科研选题方面缺乏完全自由的主动权。此外,随着现代科技的发展,管理信息与技术资源方便了导生之间的线上交流,但同时也容易出现传达信息失真与碎片化并存现象。近年来,存在着不和谐的导生关系,如导师布置过多科研任务导致博士研究生延迟毕业;研究生精神压力过大导致猝死;还有部分研究生因不能承受各方压力而选择轻生;有的研究生与导师没有把握好尺度发生不正当关系等。这些问题的出现引发了学界和社会的热议,影响了公众对我国高等教育的信心,损害了高校的社会声誉,从而把导生关系的问题推向新的高度。

(三)社会资源依赖诱发道德风险

社会服务作为高校重要职能之一,伴随高校与社会的合作与交流日益广泛,浮躁的社会风气向高校蔓延,对有限资源的激烈争夺以及评价机制有待完善,使学术界笼罩着明显的功利主义倾向。作为知识生产和转化的新模式——学术资本主义将市场化、企业化的理念融入了大学校园,这种巨大的变化给传统的导生关系带来了深远的影响,尤其是以科研为主的导师与研究生关系[23]。导师与研究生相比,在资源占有上具有绝对优势,两者差异导致冲突与博弈的产生。人们对教育公正的强烈诉求也对导生关系提出了新的更高要求。“高校导生关系是一个多层次、多维度与多意义的复杂关系系统,应从多角度全面认识”[24]。谈到“雇佣”,人们想当然认为是剥削与压榨。其实,通过“雇佣关系”进入导师课题组或实验室,不仅可获得一定物质报酬,更重要的是可学到高深知识,得到导师的指导与科研实践的机会[25]。但是,许多学术型研究生已经失去了继续深造的动力,研究生阶段的学习不再是他们未来学术生涯的必要积累和训练,逐渐演变为就业市场的筹码或获得更大利益的跳板,导师不再是“导师”,而是成为助力其找到满意工作的资源。由于导师的科研工作压力、研究生招生规模扩大等因素,使得导师无法做到对每位研究生进行深度指导与交流,部分导师也承担行政管理责任,在科研与教学中投入精力不足。与此同时,随着对新工作热情的减退,以及教学、科研和人际关系中的复杂经历,研究生和导师的情感耗竭和去个性化程度也随之增加,这些问题的出现引起了社会和教育界的广泛关注,不仅影响了新时期导师的形象认同,也对新时期中国研究生的素质培养和道德教育产生了负面影响。

四、双向共生:“三权协调”治理

潘懋元先生认为,治理为多方利益与多种资源交织的权利,并非表面上的自上而下的约束与管理,而是促成利益各方共同参与,协同发挥治理作用[26]。别敦荣基于潘懋元的观点,围绕利益相关者进一步提出高校治理内涵的“四个共同”:共同参与、共同决策、共同监督和共同分享[27]。教育双主体理论指出导生关系是平等共生的有机整体,两者是和谐的共生关系,构成一种学术、价值和育人层面的共同体,具有一致的目标追求[28]。高校、导师与研究生是研究生教育中的三大资源主体,营造导生关系资源共同体需要高校、导师与研究生三方的“双向奔赴”。协调共生是高校权威、导师权力、研究生权利三者的应然取向,但实然状态是三者之间存在一定的不平衡性与动态性,三者相互博弈,存在“三权协整”关系。

根据资源占有的差异性,目前,高校权威、导师权力与研究生权利之间存在一定不协调现象,即高校在资源占有中具有绝对优势,导师在资源占有中具有相对优势,而研究生处于劣势地位。高校中权力的博弈和资源利益分配是学术治理的重要议题,也是和谐导生关系治理的应有之义。借鉴韦伯理想类型的方法概念,构建和谐导生关系治理的U-M-P模型,将导生关系资源依赖风险治理中的“三权”互动抽象成为三角形,边长越长则代表依赖程度越深。导生关系资源依赖风险的主要表现为研究生权利单向依赖高校权威与导师权力,同时导师权力单向依赖高校权威。导师对高校的资源依赖程度即边长MU小于研究生对导师的依赖程度即边长PM和研究生对高校的依赖程度即边长PU,三者之间处于不协调状态。因此,走向和谐导生关系需协调高校权威—导师权力—研究生权利“三权”关系,从“三权”不协调的实然状态逐步形成导生关系协调治理的正三角,即导生关系和谐共生的应然状态,在“三权协整”基础上蜕变为“三权协调”(见图2)。时下,实现“三权”协调发展是治理导生关系资源依赖风险的应有策略。因此,笔者着重从高校权威、导师权力、研究生权利三个维度提出导生关系规避资源依赖风险的治理策略。

(一)铸魂育人:维护高校权威价值,营造“导生共同体”环境

高校存在的等级化管理格局、评价制度的局限性和差异化的资源配置方式是导生关系存在资源依赖风险的最深层次原因。因此,维护高校权威价值,最重要的是维护学术权威,需完善对导师与研究生专业素养培育的资源环境支持。首先,推进高校学术治理结构进一步完善,维护学术权威地位,落实高校铸魂育人使命。这就要求以师门为纽带,组建科研创新团队,完善导生之间内部管理体系,争取外部资源支持。外部环境的变化影响导生的内部组织结构和行动,导生内部和谐稳定的关系有利于获取外部环境的资源。因此,应完善导生群体的内部治理,营造导生和谐發展的共同体发展环境,争取外部资源支持,发挥资源的乘数效应。其次,完善科研评价体系,构建学术共同体。要营造学术主体、学术资源协同互动的氛围,尊重个体生态资源的动态作用,通过科学合理运用教育资源,重视新的教育理念和知识,推进导师培养适应社会发展的研究生。要掌握导生关系发展规律,激发导生创造力,营造导学新生态,实现导生关系从单向依赖转向双向共生。在提升导师队伍素养方面,可通过建设学科导师科研团队,探索试行多导师制,即一位研究生可以有多位导师,打破导师个人对研究生的垄断式培养。最后,提升高校资源配置的公平性与效率。高校应主动改善科研环境,促使各种资源合理流动。第一,高校要注重导师的整体发展,保证基础设施的投入和教学环境的支持,完善导师队伍建设和专业培训;第二,培养导师的专业能力,定期开展导师培训,弥补实践经验不足、工作倦怠等短板,促进导师专业发展;第三,为了导师综合与长远发展,学校、学院层面不仅要提供培训和奖励的双重保障,还要增强导师的自觉意识;第四,强化协同育人理念,形成高校、导师与研究生“三方协调”育人格局,增强教育科研资源要素在高校人才培养全过程中的持续性支撑作用;第五,扭转学术学位研究生和专业学位研究生趋同培养观念,推行分类培养,深入打造学术学位研究生与专业学位研究生分类培养链条[29]。

(二)立德树人:明确导师权力边界,弘扬教育家精神

资源是建立导生和谐关系的必要物质与精神基础。推进“学术共同体”建设,必须促进导生之间良性资源的生成与流动。为了提高导生之间的资源匹配度、整合度和共生度,努力解决导生之间精力和资源不足的现实困境,有必要明确导师权力[30]。首先,弘扬教育家精神,形成新时代“大先生”不断涌现的良好态势,塑造堪当立德树人重任的“大先生”。导师不仅要向研究生传授知识和方法,更要传承和弘扬中华民族的优秀传统美德。导师不仅是一种称号或职业,更是崇高的人生理想和事业追求,导师指导研究生的整个过程应是纯粹且简单的,不应靠资源或利益的驱使,而应靠科研与人才培养职责推动。远离功利化的跑“资源”、争项目、弄经费的不良风气,追求科学的精神气质和崇高的科学道德风尚,归根结底要回归到“教育家精神”。只有和谐的导生关系与追求科学的步伐保持一致,才能在追求真理的“康庄大道”上有所建树[31]。其次,制定导师“权力清单”,明确导师职责权力。鉴于资源协调和行政管理的复杂性,导师要成为能够统筹协调各方资源的领导者,去推动相关“顶层制度”设计,努力创造新的资源环境,处理好与社会、高校、学院及其他教师之间的关系,争取更多的外部资源促进导生关系良性发展[32]。导生关系和谐需要对导师的权责边界做出明确界定,同时,明确导师权力,把应有的招生权、培养权、管理权适度移交给导师。最后,高校需从导师聘任、导师培训、导师考评等方面建立和完善与高校导师队伍建设要求相一致的教师管理制度,通过制度改革校正科研激励的指挥棒,调节与规制教师行为[33]。导师也应注意摆脱职业倦怠,热爱是奉献的基础,只有真正热爱自己的工作,才能充满活力,全心全意投入到教育事业中去。

(三)尊师重道:强化研究生权利意识,提升研究生自我教育力

苏霍姆林斯基说过:“教育是他人教育和自我教育的统一体。”[34] 研究生自我教育力的提升,是保障研究生教育质量的内因。一切外部资源都需通过研究生自身内因的作用才可达到理想效果。首先,激发研究生学习动力,塑造研究生自我教育力。只有通过研究生的内化,通过研究生自我教育力充分发挥作用,国家和高校实施的外部举措才能产生实质性效果。导生之间可通过组会、学术沙龙等交流平台,实现导生教育资源共享。通过高质量开展组会、学术沙龙等活动,增强研究生的学术实践能力,实施路径上要实现生态多元化,实现认知、实践、体验的有机结合。其次,研究生应积极与同辈进行科研合作与交流。在与同伴的互动交往过程中,要有见贤思齐的交流意识,避免陷入单打独斗的泥潭,“独学无友,孤陋寡闻”,学术上同辈间的讨论是平等且各有千秋的,同学之间的交流合作可以实现教育资源共享。再次,根据全面质量管理理论,在研究生培养全过程中,越是前端环节,越容易干预研究生培养质量。因此,在研究生教育“入口关”着力提高生源质量,注重研究生培养的前端控制,注重研究生自我教育,提供优质的榜样学习环境,优化研究生同辈科研合作群体环境,成为培养研究生自我教育力的可行路径。最后,研究生自身也要恪守尊师重道之理念,无论在其学习、科研与生活中均需要严格要求自我、完善自我、升华自我,不断提升个人与导师合作交流质量的同时,提高自身受教育水平并持续产出高质量科研成果。

五、结语

以往针对导生关系矛盾与冲突的研究将焦点放在导师这一主体,导生关系的维护不仅需要导师,还需要依靠一届又一届研究生群体以及高校这一研究生教育重要场域的同频共振。发挥研究生对于资源共同体的建设作用,对研究生自身来说是一场接力赛,需要一届又一届研究生为之接续奋斗。基于资源视角,构建双向共生的导生资源共同体是研究生与导师赖以存在的高校资源环境发生深刻变革背景下的应然选择。正如文中所言,基于资源视角考察导生关系具有多维性,以传习关系、合作关系、主从关系建立作为理论前提,又由于资源占有的差异性,导生关系存在资源依赖风险,进而衍生学业风险、心理风险或伦理风险,因此。本文依托高校权威、导师权力、研究生权利,提出了和谐导生关系治理的U-M-P模型。

笔者认为,高校权威、导师权力与研究生权利之间的协调关系转变与形成,还需从微观层面深入剖析其运行机理。根据权变理论(contingency theory),高校、导师、研究生的相互关系是一个动态过程,研究生教育的有效性不仅取决于导师不变的品质和行为,还取决于导师、研究生和高校三者的配合。因此,和谐导生关系的建立,需要统筹高校中的三权博弈和资源分配,保障导生关系高效发展并趋向协调;合理赋予并规范导师支配资源力量的同时,提升其对资源的支配能力;重视研究生对于资源共同体建设的作用,形成多主体有效参与及多元关系联动结构。

参考文献

[1] 周文辉, 黄欢, 刘俊起, 等. 2023年全国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2023(9): 48-54.

[2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第一卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 501.

[3] 刘志. 导生关系的内在规定、对象范围及基本特征[J]. 学位与研究生教育, 2020(12): 4-9.

[4] WIELAND J. Relational economics[M]. Springer, 2020: 3-11.

[5] SCHLOSSER L, FOLEY P. Ethical issues in multicultural student-faculty mentoring relationships in higher education[J]. Mentoring & tutoring: partnership in learning, 2008(1): 63-75.

[6] 刘志. 研究生教育中和谐导生关系何以可能?[J]. 学位与研究生教育, 2018(10): 20-25.

[7] 梅贻琦. 大学一解[J]. 清华大学学报(自然科学版), 1941(4): 1-12.

[8] 廖济忠, 王敏. 对新型导生关系的探讨[J]. 国家教育行政学院学报, 2005(8): 56-59.

[9] 宋德發, 荆莹莹. “师生关系十分融洽”——西南联大导生融洽相处的表现、实质和现实意义[J]. 学位与研究生教育, 2022(3): 63-68.

[0] 邵晓枫. 百年来中国师生关系思想史研究[M]. 成都: 四川大学出版社, 2009: 220.

[1] CLARK K. The uses of the university[M]. Chambridge: Harvard University Press, 2001: 36-37.

[2] 俞凌云, 蒋凯. 个体与环境互动视域下的高校学生发展——阿斯汀院校影响与高等教育评价理论评析[J]. 大学教育科学, 2023(1): 104-113.

[3] 杨斌. “导学思政”凝聚三全育人合力[N]. 中国教育报, 2020-06-08.

[4] 刘宝存, 苟鸣瀚. 普及化时代高质量高等教育体系建设的现实背景与可行路径[J]. 现代教育管理, 2023(1): 1-11.

[5] 乔刚, 杨旭婷, 娄枝. 研究生教育质量治理: 科学内涵、转变维度与实践路径[J]. 研究生教育研究, 2021(6): 51-57,97.

[6] 林杰, 晁亚群. 研究生师门组织文化类型与特征的混合研究[J]. 高校教育管理, 2019, 13(6): 35-44.

[7] 陈恒敏. 导师、研究生关系的内在属性冲突及其超越——兼论一元主义雇佣关系的建构[J]. 江苏高教, 2018(1): 69-72.

[8] 陈恒敏. “老师”抑或“老板”: 论导师、研究生关系的经济性[J]. 学位与研究生教育, 2018(4): 73-77.

[19] 姜超. 大学教师发展制度创新的主体关系与路径突破[J]. 全球教育展望, 2018, 47(11): 72-86.

[20] 刘志. 导生关系问题何在——基于深度访谈的分析[J]. 教育研究, 2020, 41(9): 104-116.

[21] 刘献君, 张俊超, 吴洪富. 研究生导师对于教学与科研关系的认识和处理调查研究[J]. 高等工程教育研究, 2010(2): 35-42.

[22] 陈新忠, 康诚轩. 从招考分育到自由分流: 研究生分类培养模式重构研究[J]. 学位与研究生教育, 2022(4): 61-67.

[23] 龚雪. 学术资本主义视域下的师生关系研究[D]. 武汉: 湖北大学, 2012.

[24] 桑锦龙. 我国高等学校师生关系的特点及治理[J]. 教育研究, 2021, 42(1): 96-103.

[25] 李函颖, 徐蕾. 工科师生关系会受科研项目类型的影响吗?——对高水平大学工科博士生与导师基于科研项目交往的质性考察[J]. 学位与研究生教育, 2022(4): 43-51.

[26] 潘懋元. 高等教育治理体系与治理能力现代化的解读与思考[J]. 现代教育论丛, 2015(6): 2-4.

[27] 别敦荣. 治理体系和治理能力现代化与高等教育现代化的关系[J]. 中国高教研究, 2015(1): 29-33.

[28] 樊小杰. 共生理论属性下导生共同体的价值意蕴、运行机制与推进路径[J]. 江苏高教, 2022(11): 105-108.

[29] 教育部. 关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见: 教研[2023] 2号[A/OL]. (2023-11-30) [2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/ 202312/t20231218_1095043.html.

[30] 张荣祥, 马君雅. 导学共同体: 构建研究生导学关系的新思路[J]. 学位与研究生教育, 2020(9): 32-36.

[31] 王伯承. “导生关系”失序的学术道德风险诱发、逻辑机理及应对[J]. 江西师范大学学报: 哲学社会科学版, 2023, 56(3): 50-57.

[32] 燕山, 郭建如. 资源依赖理论视角下异地合作办学校区的发展与转型路径[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2021, 46(2): 97-106.

[33] 侯佛钢. 应用型高校教师专业实践能力提升的制度研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2022: 269-276.

[34] 苏霍姆林斯基. 给教师的建议[M]. 杜殿坤, 译. 北京: 教育科学出版社, 1984: 240-246.

(责任编辑 刘俊起)