常年型变应性鼻炎伴鼻中隔偏曲应用鼻内镜手术治疗的效果分析

2024-05-20王金丽张燕松李伟

王金丽,张燕松,李伟

三明市第一医院耳鼻咽喉科,福建三明 365000

变应性鼻炎(Allergic Rhinitis, AR)是临床多发病,指机体接触到某些变应原后,由多种免疫细胞及细胞因子参与,由免疫球蛋白E 介导的炎症介质释放的慢性炎症性疾病,可发生于任何年龄阶段,临床表现为鼻痒、鼻塞及流涕等,降低患者生活质量[1]。资料显示,国内AR 发病率为4%~38%[2-3]。AR 多合并鼻中隔偏曲,可导致气流特征改变,从而加重AR 症状[4]。临床治疗AR 伴鼻中隔偏曲包括药物、手术等治疗方法,其中药物多用激素、抗组胺等,但疗效欠佳,且用药后可导致鼻腔干燥、出血等情况发生[5]。相比较而言,手术治疗的疗效更为确切,通过鼻中隔矫正术可促进症状改善。但近年有研究发现,单一行鼻中隔矫正的远期疗效欠佳,需探索联合术式[6]。随着鼻内镜手术不断发展,鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术因创伤小、恢复快等优势,逐渐被应用于AR 伴鼻中隔偏曲治疗,但报道较少。本研究方便选取2021 年1 月—2023 年10 月三明市第一医院收治的108 例伴鼻中隔偏曲的AR 患者,分析常年型AR 伴鼻中隔偏曲应用鼻内镜手术治疗的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取本院收治的108 例伴鼻中隔偏曲的AR 患者作为研究对象,采用随机数表法分为两组。对照组(54 例)中男30 例,女24 例;年龄23~58 岁,平均(37.98±3.15)岁。研究组(54 例)中男28 例,女26 例;年龄21~59 岁,平均(37.65±3.42)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经本院伦理委员会审批核准(2020121),且患者均知晓并同意。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①符合鼻中隔偏曲诊断标准;②符合常年型AR 诊断标准;③病历资料完整。排除标准:①合并鼻腔肿瘤者;②合并鼻息肉、鼻窦炎者;③既往有鼻部手术史者。

1.3 方法

对照组行鼻中隔矫正术,术前1 d 剪除鼻毛,对鼻腔进行清洁处理;手术时常规消毒铺巾,行气管插管全麻,填塞1%卡丁因棉片(加入1‰肾上腺素)以收敛鼻黏膜;将2 mL 生理盐水与1 mL 浓度为1‰肾上腺素混合,于鼻中隔左侧黏膜前注射混合液;于皮肤与鼻中隔左侧黏膜交界处作一切口(L型),剥离处理后于切口后方2 mm 将鼻中隔软骨切开,再次剥离,将筛骨中板与鼻中隔软骨分离,切割软骨,使用多关节软骨钳将其取出,确认偏斜矫正后,进行复位缝合。

研究组在鼻中隔矫正术后行鼻内镜下鼻中隔黏膜下切除术,自下鼻甲前端向后作一深度达到骨质的纵形切口,将黏骨膜剥离后去除部分骨质,条状剪除部分黏膜,复位后止血,鼻腔用止血海绵填塞。

1.4 观察指标

1.4.1 鼻部症状 术前、术后6 个月以视觉模拟评分法对鼻部症状包括喷嚏、鼻塞、流涕及鼻痒程度进行评估,总分10 分,评分越高即症状越严重。

1.4.2 气道反应性 术前、术后1 个月测定气道反应性指标,设备采用肺功能仪(MS-DIFFUSION 型),测定振荡频率为20 Hz 的黏性阻力(20 Hz Viscous Resistance, R20)、共振频率(Frequency Resonance,Fres)及振荡频率为5 Hz 的黏性阻力(5 Hz Viscous Resistance, R5)。

1.4.3 并发症 包括鼻腔干燥、鼻腔出血,计算总发生率。

1.4.4 生活质量 术后6 个月以鼻结膜炎生存质量调查问卷评估,包括行为问题、活动限制、鼻部症状、情感障碍、眼部症状、睡眠障碍及其他症状,共计28 个条目,各条目以0~6 分计分,评分越高表示生活质量越差。

1.5 统计方法

采用SPSS 23.0 统计学软件处理数据,鼻部症状评分、气道反应性指标、生活质量为计量资料,符合正态分布,以(±s)表示,行t检验;并发症发生情况为计数资料,用例数(n)和率(%)表示,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者鼻部症状比较

术后研究组鼻部症状评分较对照组更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者鼻部症状比较[(±s),分]

表1 两组患者鼻部症状比较[(±s),分]

组别对照组(n=54)研究组(n=54)t 值P 值喷嚏术前7.79±1.25 7.96±1.18 0.726 0.469术后2.84±0.99 2.31±1.03 2.726 0.007鼻塞术前7.82±1.54 7.79±1.63 0.098 0.921术后2.78±0.82 2.01±0.49 5.923<0.001流涕术前6.65±1.22 6.59±1.31 0.246 0.805术后2.98±0.84 2.51±0.71 3.140 0.004鼻痒术前8.02±1.52 7.93±1.48 0.311 0.755术后2.54±0.82 2.11±0.42 3.429<0.001

2.2 两组患者气道反应性比较

研究组术后Fres、R5 及R20 等气道反应性水平均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05),见表2。

表2 两组患者气道反应性比较(±s)

表2 两组患者气道反应性比较(±s)

注:Fres:共振频率,R5:振荡频率为5 Hz 的黏性阻力,R20:振荡频率为20 Hz 的黏性阻力。

组别对照组(n=54)研究组(n=54)t 值P 值Fres(Hz)术前24.35±3.52 24.48±3.47 0.193 0.847术后16.68±2.05 14.21±2.01 6.322<0.001 R5(kPa/Los)术前11.65±1.15 11.85±1.24 0.869 0.386术后7.45±0.82 5.15±0.69 15.770<0.001 R20(kPa/Los)术前6.71±0.52 6.67±0.48 0.415 0.678术后4.78±0.33 3.18±0.24 28.814<0.001

2.3 两组患者并发症发生情况比较

对照组、研究组并发症总发生率分别为5.56%、9.26%,两组并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较

2.4 两组患者生活质量比较

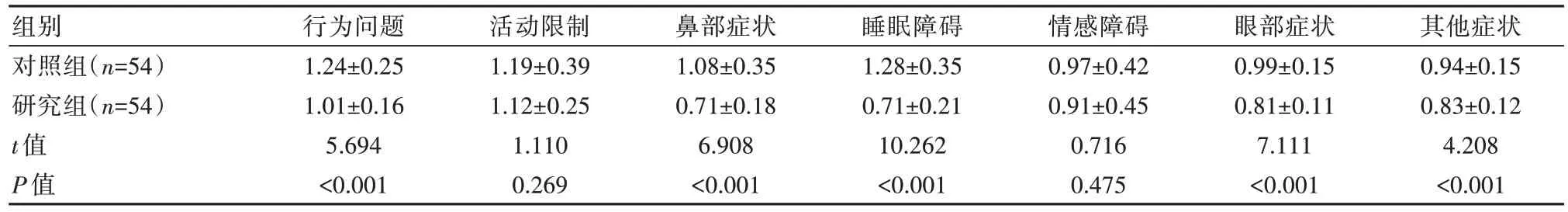

研究组行为问题、鼻部症状、睡眠障碍、眼部症状及其他症状评分均较对照组更低,差异有统计学意义(P均<0.05),见表4。

表4 两组患者生活质量比较[(±s),分]

表4 两组患者生活质量比较[(±s),分]

组别对照组(n=54)研究组(n=54)t 值P 值行为问题1.24±0.25 1.01±0.16 5.694<0.001活动限制1.19±0.39 1.12±0.25 1.110 0.269鼻部症状1.08±0.35 0.71±0.18 6.908<0.001睡眠障碍1.28±0.35 0.71±0.21 10.262<0.001情感障碍0.97±0.42 0.91±0.45 0.716 0.475眼部症状0.99±0.15 0.81±0.11 7.111<0.001其他症状0.94±0.15 0.83±0.12 4.208<0.001

3 讨论

AR 是耳鼻喉科常见病之一,全世界各地区的AR 患病率为10%~30%,美国一项资料显示,每6 个人中就有1 人患有AR,而每年治疗AR 费用高达20~50 亿美元,而国内资料显示,我国AR 发病率为4%~38%[7-10]。AR 发病机制复杂,危险因素包括药物过敏史、花粉过敏、哮喘病史及螨虫等,临床表现为阵发性喷嚏、鼻痒等,多数患者伴有灼热感、眼痒及流泪等。AR 常伴有鼻中隔偏曲,鼻腔机械性阻塞可促使气流对双侧鼻腔产生异常刺激,导致感觉神经反射异常,鼻黏膜受到刺激后可释放出大量化学物质如血管活性肽及P 物质等[11]。药物保守治疗是临床治疗AR 伴鼻中隔偏曲的常用手段,但单一药物治疗的疗效欠佳,原因在于,鼻中隔偏曲可导致鼻腔堵塞,变应原可对变态反应产生刺激,进一步加重鼻腔堵塞,增加变应原聚集,从而形成恶性循环[12-13]。手术治疗AR 伴比鼻中隔偏曲的目的在于通畅鼻腔,以打破上述恶性循环。

本研究中研究组行鼻中隔矫正术联合鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术,结果显示,研究组术后鼻部症状评分较对照组更低(P均<0.05);研究组并发症发生率为9.26%,与对照组的5.56%比较,差异无统计学意义(P>0.05);研究组行为问题、鼻部症状、睡眠障碍、眼部症状及其他症状评分较对照组更低(P均<0.05)。郑家坤等[14]在研究中选取150 例AR 伴鼻中隔偏曲患者,观察组行鼻内镜鼻甲黏膜下部分切除术,结果显示,术后观察组鼻塞、鼻涕、咳嗽及鼻痒评分均低于对照组(P均<0.05),观察组术后并发症发生率为9.33%,稍高于对照组6.67%,但差异无统计学意义(P>0.05),与本研究结果一致。提示鼻内镜手术用于AR 伴鼻中隔偏曲治疗,可改善患者鼻部症状,并发症少,且可促进患者生活质量提高。分析原因,鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术于鼻内镜下进行手术操作,可减轻创伤性,以有效解除鼻腔机械性阻塞,最大限度恢复鼻腔正常结构与通气功能,从而降低神经末梢应激状态,并缓解鼻腔受到的不平衡刺激[15]。鼻中隔矫正术可通过减张松解以纠正偏曲,不仅可改善鼻腔功能,还可促进鼻腔结构恢复。鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术联合鼻中隔矫正术治疗,一方面可扩大总鼻道、缩小下鼻甲体积,另一方面可降低鼻腔阻力,由此改善鼻腔结构[16]。其次,鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术只要对黏骨膜下行鼻甲剥离处理,可最大限度保留鼻黏膜完整,以此减小对上皮细胞功能恢复的影响,从而减少并发症。此外,手术在鼻内镜下操作,可获得更为清晰的术野,以减少对黏膜损伤,进一步减少并发症[17]。本研究还发现,研究组术后Fres、R5 及R20 水平较对照组均更低(P均<0.05);提示鼻内镜手术治疗AR 伴鼻中隔偏曲,可改善气道反应性。分析原因,既往研究证实,AR 病理机制在于副交感神经活性增高、气道高反应性等,而筛前神经是鼻黏膜副交感神经的主要组成,鼻甲有着较为丰富的筛前神经分支,其可调节鼻黏膜血管舒缩,通过矫正鼻中隔偏曲,并将肿大的下鼻甲切除,可降低副交感神经活性[18]。此外,鼻内镜下鼻中隔黏膜切除术不仅可阻断鼻后下神经,还可阻断筛前神经,而这些神经可支配鼻甲神经,从而改善气道反应性。

综上所述,鼻内镜手术治疗常年型AR 伴鼻中隔偏曲,可改善气道反应性,提高患者生活质量,并减轻患者鼻部症状。