归脾汤联合穴位艾灸治疗心脾两虚型失眠的临床效果评价

2024-05-20闫丽霞张志鹏刘小峰

闫丽霞,张志鹏,刘小峰

昌乐县人民医院,山东潍坊 262400

失眠是指人在夜间难以入睡或保持睡眠,或睡眠不足,导致白天感觉疲劳和注意力不集中的一种常见睡眠障碍[1]。主要表现为入睡困难、睡眠质量差、频繁醒来或早醒等不同形式。常见方法是通过西药治疗,短时间可以将失眠症状缓解,但长时间用药容易出现肝功能损伤,并出现依赖性,因此效果存在不足[2]。中医认为,失眠当属于“不寐”范畴,经中医辨证分型,多为心脾两虚型。在治疗方面应当遵循安心定神、补益气血、镇静催眠等原则[3]。其中归脾汤具有补益心脾、安神定志的作用,其为中医治疗失眠的常用方剂之一。在此基础上,中医还强调配合非药物治疗方法,如通过艾灸刺激特定的穴位来调节人体气血,达到平衡阴阳的作用[4]。为探讨二者联合的临床价值,本研究随机选取2021年1 月—2023 年2 月昌乐县人民医院收治的80 例心脾两虚型失眠患者为研究对象,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取本院收治的80 例心脾两虚型失眠患者为研究对象,按随机抽签原则分成对照组和观察组,各40 例。对照组中男19 例,女21 例;年龄23~67 岁,平均(48.65±5.24)岁;病程1~6 年,平均(3.32±0.84)年。观察组中男18 例,女22 例;年龄24~69岁,平均(48.49±5.35)岁;病程1~6 年,平均(3.28±0.80)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究经本院医学伦理委员会审核批准(SD2020W546)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①经中医辨证分型确诊为心脾两虚型者;②年龄≥20 岁。

排除标准:①对本研究使用的药物有禁忌证者;②同时有精神疾病,包括但不限于抑郁症、焦虑症等患者;③临床资料信息不全者;④有严重心、肾、肝功能障碍的患者。

1.3 方法

对照组采用归脾汤治疗。具体包括酸枣仁、白术、龙眼肉、黄芪、茯神各18 g;人参、木香各9 g;炙甘草6 g;远志、当归各3 g;生姜5 片、大枣1 枚。配置完成后,加水煎煮,每剂获取200 mL 药液,每日早晚各100 mL,温服。患者接受连续4 周的治疗。

观察组在对照组基础上使用穴位艾灸联合治疗。所选择的治疗穴位主要包括神门穴、足三里穴、三阴交穴,点燃艾灸后,将其放置在与对应穴位皮肤相距约1 寸的位置,每次每个穴位的灸治时间在15 min 左右,1 次/d。患者接受连续4 周的治疗。

1.4 观察指标

①比较两组睡眠质量。评价内容包括入睡时间、夜间觉醒次数、睡眠时间。

②比较两组中医证候积分。包括神疲乏力、头晕目眩、多梦易醒、心悸健忘。评分均为0~3 分,分值越高表示症状越严重。

③比较两组临床疗效。结合中医证候积分降低幅度评价,下降幅度≥80%,为显效;下降幅度≥40%且<80%,为有效;下降幅度<40%,为无效。治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

④比较两组不良反应发生率。包括治疗期间患者出现腹泻、恶心呕吐、皮疹等不良反应情况。

1.5 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学统计分析处理数据,符合正态分布的计量资料(睡眠质量、中医证候积分),采取(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料(临床疗效、不良反应发生率),采取例数(n)和率(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者睡眠质量对比

治疗前,两组患者的睡眠质量比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者入睡时间、夜间觉醒次数、睡眠时间均优于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05),见表1。

表1 两组患者睡眠质量对比(±s)

表1 两组患者睡眠质量对比(±s)

注:和同组治疗前相比,*P<0.05。

组别观察组(n=40)对照组(n=40)t 值P 值入睡时间(min)治疗前73.55±10.45 73.41±10.28 0.060 0.952治疗后(31.27±7.11)*(40.69±8.32)*5.443<0.001夜间觉醒次数(次)治疗前4.16±0.65 4.20±0.70 0.264 0.791治疗后(1.48±0.34)*(2.52±0.63)*9.187<0.001睡眠时间(h)治疗前4.93±0.42 4.89±0.39 0.441 0.660治疗后(7.52±0.95)*(6.23±0.71)*6.879<0.001

2.2 两组患者中医证候积分对比

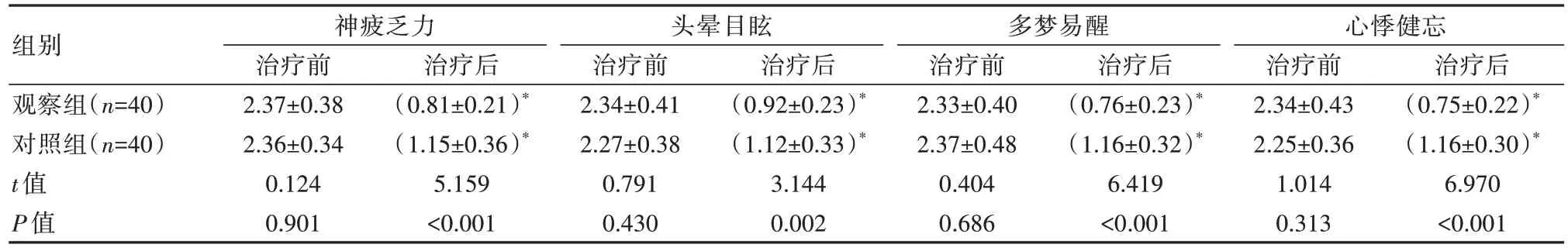

治疗前,两组患者的中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组神疲乏力、头晕目眩、多梦易醒、心悸健忘方面的中医症候积分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05),见表2。

表2 两组患者中医证候积分对比[(±s),分]

表2 两组患者中医证候积分对比[(±s),分]

注:和同组治疗前相比,*P<0.05。

组别观察组(n=40)对照组(n=40)t 值P 值神疲乏力治疗前2.37±0.38 2.36±0.34 0.124 0.901治疗后(0.75±0.22)*(1.16±0.30)*6.970<0.001治疗后(0.81±0.21)*(1.15±0.36)*5.159<0.001头晕目眩治疗前2.34±0.41 2.27±0.38 0.791 0.430治疗后(0.92±0.23)*(1.12±0.33)*3.144 0.002多梦易醒治疗前2.33±0.40 2.37±0.48 0.404 0.686治疗后(0.76±0.23)*(1.16±0.32)*6.419<0.001心悸健忘治疗前2.34±0.43 2.25±0.36 1.014 0.313

2.3 两组患者临床疗效对比

观察组治疗总有效率(95.00%)高于对照组治疗总有效率(80.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者临床疗效对比

2.4 两组患者不良反应发生率对比

观察组出现1 例腹泻、1 例皮疹,不良反应发生率为5.00%(2/40);对照组出现腹泻、恶心呕吐、皮疹各1 例,不良反应发生率为7.50%(3/40)。两组不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.000,P=1.000)。

3 讨论

失眠是指无法入睡、睡眠质量不佳或早醒等问题,临床上非常常见。其可以导致白天嗜睡、精神不集中、情绪烦躁等一系列问题,对患者的生活质量和工作效能产生显著影响[5]。失眠可以有多种原因,包括生理因素和心理因素,护理因素可能涉及内分泌紊乱、慢性疼痛、呼吸障碍等,而心理因素则主要包括焦虑、抑郁、应激等[6]。临床治疗失眠的方法有很多,最常见的是西药治疗,如具有镇静作用的抗抑郁药物、苯二氮卓类药物等。但是长时间的用药会使患者出现依赖性,同时也容易增加机体耐受性,因此效果具有一定的局限性。

中医称失眠为“不寐”,根据症候表现不同,可分为阴虚火旺型、心脾两虚型、肝郁化火型、心胆气虚型[7]。其中最为常见的症型是心脾两虚型,患者主要会表现出健忘、心悸、神疲乏力等症状。在中医治疗方面,主要会利用归脾汤进行治疗,该药的主要作用是益气养阴、健脾益肺、调理气血[8]。在此基础上,观察组患者在本研究中增加了穴位艾灸,其为中医传统治疗方法之一,通过燃烧艾叶产生的热力刺激特定的穴位,以调节人体的气血运行和功能状态,从而达到治疗失眠的目的[9]。本研究结果显示:观察组治疗后各睡眠指标均优于对照组(P<0.05);观察组各项中医证候积分在治疗后均低于对照组(P<0.05)。说明穴位艾灸与归脾汤联合治疗有助于促进患者改善临床症状,提升睡眠质量。同时,观察组治疗总有效率(95.00%)高于对照组(80.00%)(P<0.05),其结果和李倩[10]研究中联合穴位艾灸的治疗总有效率(93.33%)高于参照组73.33%(P<0.05)的结果一致。分析原因:穴位艾灸能够刺激穴位,通过神经反射机制影响脑部神经系统,调节交感神经和副交感神经的平衡,从而缓解紧张情绪、舒缓压力,进而改善失眠症状[11]。同时,失眠常与内分泌功能紊乱有关,包括睡眠激素褪黑素的分泌减少等,而穴位艾灸可以刺激褪黑素的分泌,帮助恢复正常的生物钟和睡眠节律[12]。另外,艾灸中的艾绒含有挥发油和有效成分,可经皮肤吸收进入人体,具有温通经络、活血化瘀的作用,促进身体的平衡和调节[13]。因此,穴位艾灸联合归脾汤治疗失眠可以通过多个途径改善失眠症状,提高睡眠质量。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),由此可看出,归脾汤与穴位艾灸的联合治疗可以综合发挥二者的优势,通过中草药的内服和穴位的外刺激相结合,对失眠症状进行综合调节[14]。这种联合治疗不仅能够增强治疗效果,减少药物剂量和使用时间,同时还可降低不良反应发生风险[15]。因此也进一步说明二者联合治疗的临床安全性显著,这也更加容易被患者所接受。

综上所述,临床运用归脾汤、穴位艾灸配合的方式治疗心脾两虚型失眠患者,能够良好改善其睡眠质量,患者临床症状变化幅度较大,总体疗效突出。