数字经济影响长江经济带城市经济韧性的实证研究

2024-05-17马莉,任润欣

摘 要:采用熵值法综合判定了2011—2021年长江经济带106个地级市的数字经济发展水平与城市经济韧性水平,利用双向固定效应模型实证考察数字经济对城市经济韧性的作用效果。结果表明,数字经济对城市经济的抵抗恢复力、适应调整力、创新转型力均存在不同程度的促进作用,产业结构合理化与产业结构高级化是数字经济赋能城市经济韧性的两大关键路径,数字经济对长江经济带各城市经济韧性的作用效果存在空间地理位置与经济体体量的异质性。基于此,提出加快通信基础设施建设,优化要素结构等建议,以期弥合区域发展差距,增强长江经济带经济韧性。

关键词:数字经济;长江经济带;经济韧性;产业结构

中图分类号:F299.2文献标识码:A 文章编号:1674-0033(2024)02-0075-09

引用格式:马莉,任润欣.数字经济影响长江经济带城市经济韧性的实证研究[J].商洛学院学报,2024,38(2):75-83.

An Empirical Study on Impact of Digital Economy

on Economic Resilience of Cities in the Yangtze River Economic Belt

MA Li, REN Run-xin

(School of Economics and Management, Yan'an University, Yan'an 716000, Shaanxi)

Abstract: This study meticulously evaluates the progression of the digital economy and the resilience of urban economies within 106 prefecture-level cities in the Yangtze River Economic Belt over the period from 2011 to 2021, employing the entropy method for comprehensive assessment. It rigorously investigates the influence of the digital economy on urban economic robustness through the application of a two-way fixed effects model. Findings delineate that the digital economy significantly fosters various aspects of urban economies, including their capacity for resistance and recovery, adaptability and adjustment, as well as innovation and transformation. It is identified that the empowerment of urban economic resilience by the digital economy predominantly occurs through the rationalization and enhancement of industrial structures. Moreover, the impact of the digital economy on urban economic resilience exhibits notable spatial, geographical, and economic scale diversity across the cities in the Yangtze River Economic Belt. Consequently, the study proposes strategies such as the acceleration of communication infrastructure development and the optimization of factor structures to mitigate regional developmental disparities and bolster the economic resilience of the Yangtze River Economic Belt.

Key words: digital economy; the Yangze River Economic Belt; economic resilience; industrial structure

數字经济(Digital Economy)是信息时代提高经济发展质量的“新引擎”,其作为经济形态演化变革的产物,依赖却不受限于传统的经济模式,以数字技术为支撑的数字经济推动了传统生产要素的优化重构、加速了创新成果的输出与转化,促进了城市经济的平稳运行,增强了区域经济韧性。经济强韧性是防范风险最有利的支撑,学术界将经济韧性定义为区域经济系统遭受外来负向冲击时抵御、复苏和转型的能力[1]。如何多渠道实施相关政策以提高经济韧性,目前已成为学术界的研究热点。党的十八大以来,长江经济带数字经济水平与城市经济韧性(Uer)水平稳步提升,但由于其建设发展固有的复杂性和长期性,导致目前数字经济发展水平(Dige)与城市经济韧性水平仍然不够平衡、充分和协调。

数字经济一词于1996年被提出,被表述为以互联网为重要载体,以数字知识、信息为核心生产要素,以通信技术为重要动力的一系列提高效率和优化经济结构的经济活动[2]。随着研究的深入,经济合作与发展组织建构了ICT与数字经济测度指标体系。吴翌琳[3]从数字基础建设、数字经济发展、数字驱动创新等十个维度构建了国家数字竞争力评价体系,对主要国家数字经济市场竞争力进行打分并重点分析了各国差距。许宪春等[4]筛选数字经济相关产品和产业,构建测度框架衡量数字经济水平变化特征,并探究中国数字经济发展规模与水平。王娟娟等[5]融入兼顾考量区域间存在的客观差异的经济指标,构建数字基础、数字产业、数字环境等多维度指标体系,评判各省数字经济水平及其区域异质性。

当前关于城市经济韧性的研究主要集中在两个方面。一是经济韧性的内涵和水平测度研究。“韧性”意指一个系统遭受干扰时的响应恢复力[6]。Wink[7]首次将“韧性”引入城市經济学研究中,并将其界定为城市经济系统在遭受不确定因素的干扰后,维持经济系统稳定发展或促使其形成新的稳定发展态势的能力。抵抗力、恢复力、重新调整力、更新力是区域经济韧性的四个维度[6]。在水平测度方面,就业水平敏感性指数能够用于测度城市经济韧性水平[8]。此外,为综合评估数字经济动态变化特征,陈奕玮等[9]选取了产业的集聚程度、经济增长的水平、贫富差距等五个维度通过熵值法评估城市经济韧性水平并绘制强度等级表。二是经济韧性的影响因素研究。产业多样化集聚在宏观经济运行过程中会发挥自动稳定器效应,平滑外部冲击造成的经济波动,是城市经济韧性的关键影响因素[10]。制造业发展与创业活力及其交互项增强城市经济韧性,且其交互项具有乘数效应,但存在城市规模的异质性[11]。陈奕玮等[12]通过对中国264个地级市进行实证分析得到技术溢出与城市经济韧性呈“正U型”关系。产业结构显著提高城市经济韧性,但产业结构变迁的不同发展阶段使其对城市经济韧性的作用效果存在明显的异质性[13]。王晓等[14]利用多试点双重差分模型验证创新型城市试点通过产业升级效应、创业效应和创新效应等机制对城市经济韧性产生直接作用与间接作用。本文以提升城市经济韧性水平为着眼点,对长江经济带进行数字经济影响城市经济韧性的机制分析。

1 数字经济影响城市经济韧性的机制分析

1.1 数字经济直接影响城市经济韧性

实体经济是国民经济的命脉所在,数字经济与其深度融合,提高传统经济运行模式对实体经济服务的规模、质量和效率,强化传统经济的“润滑剂”效用,促进宏观经济高效、稳健运行,对城市经济韧性具有重要作用。从微观层面出发,数字经济作为一种新生技术群落,其涵盖大数据、云计算、人工智能、5G等多种技术,实体经济数字化转型有利其深度挖掘城市之间的关联性,突破时空限制与海量消费者完成交易,实现生产、管理、销售的规模经济和范围经济。同时,借助新型通信基础设施,实体经济体系能够及时、有效捕捉消费者需求结构升级并迅速加以应对,避免生产的随机性、盲目性会催化实体经济体系进行供给侧结构性改革,构建可持续发展的长效供给机制,增强城市经济体系应对外部干扰、破坏时的抵抗恢复力与适应调整力,提高城市经济韧性。从宏观层面出发,数字经济具有高渗透性、可持续性、快捷性等特征,其与三次产业融合不断向纵深发展,数量大成本低的市场数据缓解信息不对称问题,有助于预测、防范和应对危机。同时,实时更新和瞬时可得的大数据系统加速了产业结构的适应性调整,倒逼价值链低端企业退出本行业或寻求“破坏性创造”,推动产业价值链升级,强化城市经济体系的创新转型力,提高城市经济韧性。基于此,提出:

H1:数字经济能够提高城市经济韧性。

1.2 数字经济间接影响城市经济韧性

1.2.1产业结构合理化

数字经济具有技术创新效应,能够促进企业持续性创新[15]。一方面,数字经济催生出前所未有的新业态、新模式,例如“新零售” “新制造”等,实现对资金、技术、劳动力、数据等生产要素的重构及优化配置,在竞争性的市场环境下加速企业新旧更迭和数字化转型,推动新旧动能的转换,释放城市经济发展的活力和潜力,促使城市经济体系摆脱对传统商业模式的路径依赖,培育新的经济增长点,改善城市经济体系的恢复力与再调整力。另一方面,数字经济颠覆了传统的教育模式,缓解了区域间教育不公平现象,提高人均受教育水平[16]。同时,数字经济凸显的广阔前景吸纳大批人才接受数字化教育,优化城市人力资本水平,精准匹配新经济背景下数字产业对生产资料的新需求,推动劳动力结构多样化、合理化、高级化,实现劳动力市场更高水平的均衡,从而提高产业结构合理化程度。合理的产业结构意味着数量庞大的市场主体、充分竞争的市场环境、具体明晰的市场细分、高效有序的市场秩序,这将转化为城市经济发展的相对优势,支撑城市经济在冲击中寻求“路径突破”。此外,根据最优投资组合理论,多样化的产业门类实现了“不把鸡蛋放在同一个篮子里”,形成风险收益比最小的最优组合,消除非系统性风险以降低外部冲击的干扰力度,增强城市经济体系的抗风险能力。基于此,提出:

H2:数字经济通过提高产业结构合理化程度增强城市经济韧性。

1.2.2产业结构高级化

数字经济赋能城市经济高质量发展的过程中,加速了各经济部门之间的融合渗透,提升了全要素生产率,但对不同部门全要素生产率的提高存在显著的异质性[16]。这种异质性驱使生产要素从衰退部门向新兴部门转移,引致原本处于均衡的经济结构因为需求的转移出现新的失衡,对于需求增加的部门,职工薪酬增加,但由于价格粘性的存在,需求减少的部门职工薪酬未必下降,职工薪酬的调整会进一步加速生产要素的再配置,促进产业结构高级化。另外,以大数据为支撑的数字经济能够为创业者提供市场指导,激发城市创业活力和潜力[17],大批的新兴企业涌入市场进而占据竞争优势,加速劳动密集型产业向技术密集型产业转换,引导产业增长模式由传统的粗放型向集约型发展转变。同时,数字经济加强了城市之间的互联互通,基于数字平台的异地办公和线上创业等新兴模式加速生产要素向第三产业转移,提升产业结构高级化程度。高级的产业结构意味着产业高技术化、产业附加值化、产业高加工化,有利于形成城市经济的核心竞争力,在危机中保障城市经济转向一个更优的发展路径。基于此,提出:

H3:数字经济通过提高产业结构高级化程度增强城市经济韧性。

2 数字经济影响城市经济韧性的模型构

建与变量选择

2.1 模型设定

2.1.1基准回归模型

为判定长江经济带106个地级市层面数字经济与城市经济韧性之间的关系,本文构建了双向固定效应模型,用于检验研究假设H1。

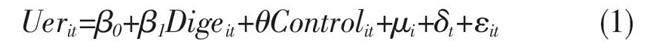

Uerit=β0+β1Digeit+θControlit+μi+δt+εit (1)式(1)中,Uerit为城市i在t年的经濟韧性;Digeit为城市i在t年数字经济发展水平;Controlit为多个控制变量;μi为个体固定效应;δt为时间固定效应;εit为随机误差项。

2.1.2中介效应模型

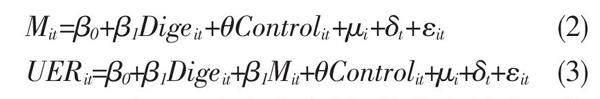

为考察数字经济对城市经济韧性作用效果的内在机制,判定产业结构合理化、产业结构高级化两变量发挥的中介作用,本文构建中介效应模型:

2.2 变量测度与说明

2.2.1被解释变量

城市经济韧性内涵为城市经济体系具有的抵御应对外部冲击、适应调整自身结构、维持经济体系平稳运行的能力,其被划分为三个维度,即抵抗恢复力(Rr)、适应调整力(Aa)和创新转型力(It),本文从上述三个维度出发利用16项指标构建综合评价体系,采用熵值法以评估长江经济带各地级市经济韧性水平。为消除指标量纲与性质的干扰,需对正负指标进行标准化,见式(4)与式(5)。

2.2.2核心解释变量

数字经济发展水平,参照王静田[18]的方法,本文从互联网发展水平与数字普惠金融发展水平两个维度出发利用7个指标构建评价体系以判定数字经济发展水平的动态特征,并使用熵值法得运算结果,城市经济韧性与数字经济发展水平的具体指标设定,见表1。

2.2.3中介变量

本文选用产业结构合理化(Rai)与产业结构高级化(Upi)来解释数字经济对城市经济韧性的作用机制。其中,产业结构合理化程度旨在解释第一、二、三产业间的耦合程度与生产要素配置效率,本文使用泰尔指数(见式(6))测度产业结构合理化水平,该指数反映了当前产业结构相对于均衡产业结构的偏离程度,与产业结构合理化水平呈反比。产业结构高级化程度则侧重说明产业结构重心向工业、服务业的转移趋势,根据李虹等[19]的研究,本文利用式(7)评估产业结构高级化水平。

2.2.4控制变量

本文选取5个控制变量。常住人口密度(Pop)借助常住人口数与行政区域土地面积之比测度;进出口水平(Open)借助进出口总额与 GDP 之比测度;市场化水平(Mar)借助市场化指数测度;交通基础设施发展水平(Infra)借助人均道路面积测度;社会保障水平(Sse)借助医疗保险参保人数与失业保险参保人数总和与户籍人口之比测度。

2.2.5数据来源

本文剔除了统计缺失值较多的部分城市,选取2011—2021年长江经济带106个地级市作为研究对象,数据来源于《中国城市统计年鉴》、中经网、国研网、国泰安数据库及部分城市政府统计公报,针对个别缺失值使用插值法进行了补齐。主要变量的描述性统计见表2。

3 结果与分析

3.1 数字经济影响城市经济韧性的基准回归分析

为增强模型稳健性,缓解时间、个体与其他因素对回归结果的干扰,本文采用双向固定效应模型对研究变量进行基准回归,结果见表3。

从表3中可以看出,数字经济对城市经济韧性的影响系数为0.484 1,其在1%水平上显著为正,说明数字经济发展有助于增强城市经济韧性。其可能的原因是,实体经济的数字技术嵌入程度持续加深,降低各类交易成本,提高企业风险感知水平与冲击应对能力。同时,数字经济降低市场准入门槛,多元化的市场主体加剧市场竞争并抑制垄断,伴随着技术创新人口红利开始转向技术红利,多样化的产品缓解产品市场供需矛盾,增强城市经济韧性。数字经济对城市经济韧性的三个维度即抵抗恢复力、适应调整力和创新转型力的影响系数分别为0.269 7,0.449 0,0.649 9,其在1%水平上显著为正,表明数字经济发展强化城市经济的抵抗恢复力、适应调整力和创新转型力,但创新转型力受作用效果更显著。其可能的原因是,数字经济缓解信息不对称、道德风险造成的扩大交易成本的逆向选择问题,有利于边际效益递增,实现规模经济与范围经济,提高城市经济的抵抗恢复力。同时,数字经济打破地域、行业壁垒,加速信息、知识、技术溢出和扩散,在经济体系受创背景下,有利于各经济部门及时获取关键信息、运用核心技术、联结上下游企业适时调整适应,同时,借助数字平台实现“去中介化”,促成长效供给机制平稳运行,提高城市经济的适应调整力。此外,数字经济背景下,数字成为最关键的新型生产要素,其与传统生产要素重构并加速要素流动,形成新的发展空间与发展领域,推动产业结构升级,进一步强化其对城市经济创新转型力的赋能效力。

分析各控制变量,结果显示,人口密度对城市经济韧性及其三个二级指标几乎没有影响,其可能原因是大多数城市人口密度变化程度十分有限,其变化率远小于城市经济韧性的变化率。进出口水平对城市经济韧性及其两个二级指标的影响系数在1%水平上显著为负,其可能原因是,在经济增长乏力、地区冲突和经济制裁等多重国内外因素的桎梏下,境外消费者潜在需求不足且向有效需求转变难度较大,再加上新冠疫情导致世界各国进出口总额断崖式下跌,我国开始深度挖掘广大的国内市场需求,着力推动国内大循环,从而导致现阶段进出口水平对城市经济韧性的正向影响并不显著。市场化水平、基础设施建设水平、社会保障水平都在不同程度上增强了城市经济韧性。

3.2 数字经济影响城市经济韧性的中介效应分析

本文利用双向固定效应模型对式(1)~式(3)进行回归分析,结果见表4,其中Uer、Rai、数字经济和产业结构合理化指数分别对城市经济韧性的影响(Uer1)用于检验产业结构合理化是否承担中介变量的作用,Uer、Upi、数字经济与产业结构高级化指数分别对城市经济韧性的影响(Uer2)用于检验产业结构高级化是否承担中介变量的作用。

从表4中可以看出,数字经济发展水平在城市经济韧性统计上具有显著促进作用已在表3中得到证实。数字经济对产业结构合理化指数的影响系数在1%水平上显著为正,为0.727 1,表明数字经济的发展壮大加速了产业结构合理化的进程。其可能原因是数字经济通过提高劳动力素质、促进生产要素优化配置、构建最优投资组合等方式推动产业结构合理化。数字经济和产业结构合理化指数分别对城市经济韧性的影响系数均在1%水平上显著为正,为0.473 8与0.014 2,说明数字经济能够通过提高产业结构合理化程度间接提高城市经济韧性。数字经济对产业结构高级化指数的影响系数在1%水平上显著为正,为1.561 0,意味着数字经济发展加速了产业结构高级化进程。其可能原因是数字经济通过激发创新潜力、加速生产要素流动、催生经济发展新动能等方式促进产业结构高级化。数字经济与产业结构高级化指数分别对城市经济韧性的影响系数在1%显著的水平上为正,为0.469 9与0.009 1,意味着产业结构高级化在数字经济促进城市经济韧性的过程中承担中介变量。

3.3 数字经济影响城市经济韧性的异质性分析

鉴于长江经济带各城市基础设施完善程度、经济结构、生产要素发展水平等方面存在客观差异,这可能导致表3的回归结果不能准确反映各地区内部数字经济对城市经济韧性的作用效果。基于此,本文按照传统划分标准,分别将106个地级市划分到长江上游、中游和下游地区,以考察数字经济对城市经济韧性影响的地域异质性。类似地,按照一二三线城市划分标准,将21个一线、新一线与二线城市认定为中心城市,其余各市认定为外围城市,以探究数字经济对城市经济韧性作用效果的经济体体量异质性,结果见表5。

从表5中可以看出,数字经济对城市经济韧性的影响作用在上、中、下游均显著为正,但呈现出较为明显的区域异质性,即长江下游>上游>中游,可能原因是下游城市掌握“先发优势”,通过控制核心数字技术和优势竞争产品促使其引领行业走向进而摄取高额经济收益,而上游城市存在“后发优势”,这有利于其以成熟技术手段为起点实现数字经济发展赋能城市经济韧性的“弯道超车”。此外,数字经济均促进外围城市与中心城市经济韧性,但是后者作用效果更强,可能原因是中心城市经济发展水平高、市场化程度高、创新潜力足,资本的逐利性进一步加速新行业、新模式的发展,有利于吸纳人才聚集、加速技术革新、促进生产力发展。而外围城市由于其产业结构不尽合理、产业链不完整、技术水平低,以及对传统经济模式存在较强的“路径依赖”等因素导致其在经济变革过程中往往要经历较长的“阵痛期”。

3.4 数字经济影响城市经济韧性的稳健性检验

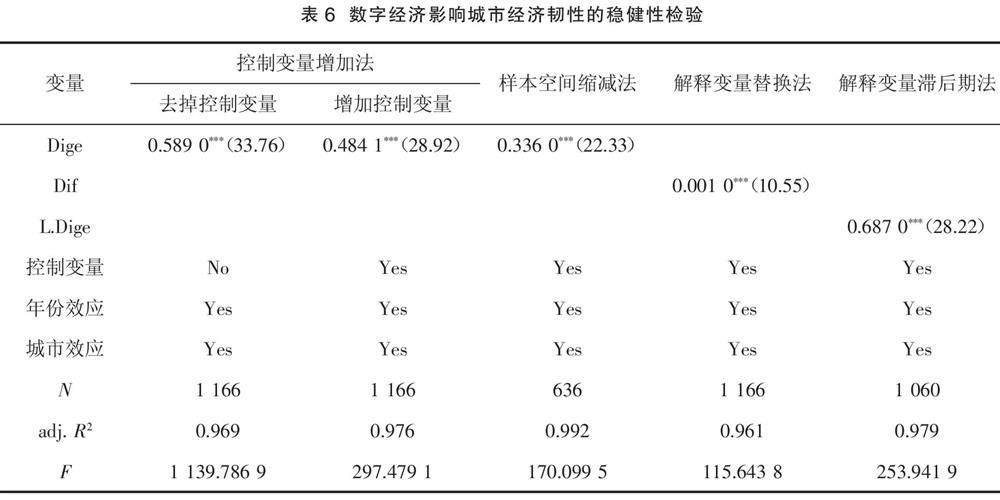

为增强回归结论的稳健性,本文利用控制变量增减法、样本缩减法、核心解释变量替换法和解释变量滞后期法对研究模型进行逐步检验,结果见表6。

从表6中可以看出,无论研究模型是否考虑控制变量,数字经济影响系数均在1%水平上显著为正,同时在此过程中,调整的R2变动不大,说明本模型未涉及的变量并不会严重干扰回归结果的稳健性。同时,本文抽取2016—2021年样本进行基准回归,得到数字经济影响系数在1%水平上显著为正,说明原始数据的回归结果并不具有特殊性。此外,本文利用北京大学数字普惠金融指数(Dif)直接替换数字经济发展指数,得到核心解释变量系数在1%水平上显著为正,但其影响系数小于原始结果。其原因可能是相对于单一指标的评估结果,原始数据使用多指标对数字经济发展水平的测度更加全面综合。选择数字经济发展水平指数作为本模型的內生变量,使其滞后一期生成工具变量,利用两阶段工具变量进行回归分析,得到工具变量影响系数在1%水平上显著为正,说明数字经济与城市经济韧性两变量之间并不存在反向因果关系。基于此,本文回归结果具有较强稳健性。

4 结论

本文构建多维指标体系,利用双向固定效应模型实证检验了长江经济带2011—2021年106个地级市数字经济发展对城市经济韧性的作用效果,考察了这种作用效果的区域异质性与经济体体量异质性,并进一步从产业结构合理化和产业结构高级化角度解释了数字经济驱动城市经济韧性的内在机制。本研究发现:第一,数字经济对城市经济韧性具有显著正向作用,其对城市经济韧性的三个二级指标同样存在不同程度的正向作用,其中数字经济对创新转型力作用效果最强,适应调整力次之,抵抗恢复力最弱。第二,数字经济对长江经济带城市经济韧性的促进作用受地理位置影响,其中长江下游促进作用最强,上游次之,中游最弱。同时,数字经济对长江经济带城市经济韧性的促进作用受经济体体量影响,其中中心城市促进作用大于外围城市。第三,数字经济能够通过加快产业结构合理化和高级化进程,达到强化城市经济韧性的作用。

5 数字经济影响城市经济韧性的政策建议

5.1 大力推动数字经济发展并与三次产业深度融合

数字化城市建设是一个系统性工程,需要多管齐下,各地政府应适度配合并引导市场发展方向,采取税收减免、资金支持等综合性政策支持,加速生产要素整合配置效率和管理效率,缓解数字经济发展前期面临的资金、技术等不足的困境。同时,加快农业、工业和服务业三大经济产业相互渗透和数字化转型,催生新模式、新业态,提高产业结构多样化水平,增强市场化水平,通过市场竞争的优胜劣汰,加速资本、劳动力、技术等生产要素向新兴行业和新兴企业的转移,提高产业结构合理化和高级化水平,助力城市经济韧性的提升。

5.2 优化人力资本结构

人是生产力中最活跃的因素,优化人力资本是发展生产力的必要环节,因此需要持续推进科教文卫产业的数字化转型。实现科教文卫等基础领域服务水平的相对均等化,有利于在新经济背景下带来各领域高精尖人才快速增长,促进劳动市场人才供给精准匹配市场需求,使得劳动力市场实现更高水平的均衡,推动产业结构升级,进一步扩大其作为中介变量的桥梁作用。此外,增加和保存城市人才储备的关键因素是城市公共服务水平与平均薪资水平,政府和企业应当形成合力,严格落实《劳动法》等相关法律法规,使得人才能够在发挥自身价值时没有后顾之忧。

5.3 培育良好的创业、就业环境

行业内日益加剧的“二八法则”和“马太效应”严重挫伤创业积极性,抑制城市创新潜力与活力。因此,政府需发挥引导作用,进一步健全完善营商环境、实施税收补贴等激励政策推动中小微企业生存、发展和壮大,增强城市创业活跃程度,以创业带动就业,为经济下行阶段失业率骤升提供缓冲,较低且稳定的失业率是实现社会稳定和保证经济体系平稳运行的前提,有助于增强城市经济韧性。同时,支持鼓励中小微企业有助于倒逼行业内其他成员推动数字化进程,以技术创新带动投入产出比的提高,进而扩大劳动力聘用需求,缓解当前并不乐观的就业形势。

5.4 弥合区域差距,推动协调发展

长江经济带各地级市需着力加强经济联系,推动知识、技术突破地理边界实现有效溢出,实现各地区均衡发展并缩小数字鸿沟。遵循各地区发展水平,中心城市应加大创新要素投入,追踪数字经济前沿理论与实践动态,促进数字经济与实体经济深度融合,发展比较优势与核心竞争力。外围城市应大力开发通信基础设施建设,为数字经济发展提供良好生态,把握“后发优势”,结合数字经济变革传统生产模式,因地制宜地打造城市特色数字经济发展模式,促进经济水平跨越式增长。

参考文献:

[1] REGGIANI A, GRAAFF T D, NIJKAMP P. Resilience: an evolutionary approach to spatial economic systems[J].Networks and Spatial Economics,2002,2(2):211-229.

[2] 张伯超,沈开艳.“一带一路”沿线国家数字经济发展就绪度定量评估与特征分析[J].上海经济研究,2018(1):94-103.

[3] 吴翌琳.国家数字竞争力指数构建与国际比较研究[J].统计研究,2019,36(11):14-25.

[4] 许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[5] 王娟娟,佘干军.我国数字经济发展水平测度与区域比较[J].中国流通经济,2021,35(8):3-17.

[6] MARTIN R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks[J].Journal of Economic Geography,2012,12(1):1-32.

[7] WINK R. Regional economic resilience: policy experiences and issues in Europe[J].Raumforschung und Raumordnung,2014,72(2):83-84.

[8] SIMMIE J, MARTIN R. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach[J].Cambridge Journal of Regions, Economy and Society,2010,3(1):27-43.

[9] 陈奕玮,丁关良.中国地级市城市经济韧性的测度[J].统计与决策,2020,36(21):102-106.

[10] 徐圆,张林玲.中国城市的经济韧性及由来:产业结构多样化视角[J].财贸经济,2019,40(7):110-126.

[11] 苏任刚,赵湘莲.制造业发展、创业活力与城市经济韧性[J].财经科学,2020(9):79-92.

[12] 陈奕玮,吴维库.产业集聚、技术溢出与城市经济韧性[J].统计与决策,2020,36(23):90-93.

[13] 张明斗,吴庆帮,李维露.产业结构变迁、全要素生产率与城市经济韧性[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2021,54(6):51-57.

[14] 王曉,李娇娇,王星苏.创新型城市试点有效提升了城市经济韧性吗?[J].投资研究,2022,41(5):120-143.

[15] 冉启英,李艳.数字经济、市场分割与产业升级[J].统计与决策,2022,38(22):81-85.

[16] 陈英.数字经济对实体企业创新持续性的影响研究[J].技术经济与管理研究,2023(10):43-48.

[17] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[18] 王静田,付晓东.数字经济、产业结构与城市经济韧性[J].区域经济评论,2023(2):70-78.

[19] 李虹,邹庆.环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018,53(11):182-198.