行为转变护理干预对儿童1型糖尿病的血糖控制效果

2024-05-14郑婉玲彭九兰

郑婉玲,彭九兰

福建省福州儿童医院血液内分泌科,福州 350000

1 型糖尿病(T1DM)是一种常见的慢性疾病。近年来,由于生活水平的提高和生活方式的转变,T1DM 在儿童和青少年中的发病率呈逐年增加的势态。虽然现代医疗技术和药物治疗已取得了很大的进步,但T1DM 的血糖控制仍然面临着很大的挑战,主要是由于儿童群体年龄较小、自控力较低,因此采取高效的护理干预至关重要[1]。行为转变护理干预作为一种科学的方法,旨在通过行为和心理干预改善患者对疾病的认知和处理方式,从而影响疾病的控制和管理。这种干预方式不仅关注医疗技术的应用,同时注重采取有效的措施促进患者对自我管理的理解和改善,以此提升儿童T1DM 患者的血糖控制效果。然而,当前针对儿童T1DM 的行为转变护理干预研究尚属有限[2]。为此,本研究分析行为转变护理干预对儿童T1DM 的血糖控制效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2022 年1 月至2023 年1 月福建省福州儿童医院收治的54 例T1DM 患儿。纳入标准:均符合《中国1 型糖尿病诊治指南(2021 版)》中T1DM 的诊断标准[3];年龄2~14 岁;可正常交流;未伴发酮症酸中毒等糖尿病并症。排除标准:2 型糖尿病;伴有其他类型其他内分泌疾病;伴有程度较重的心、肝、肾疾病。本次研究经医院伦理委员会批准,患儿及其家长自愿参与并签署知情同意书。

1.2 方法 按随机数字表法分为试验组和对照组,各27 例。对照组采用常规护理,即常规为患儿及其家长说明日常用药方法、饮食和运动注意事项,叮嘱患儿定期到院复查等。试验组采用行为转变护理干预,具体包括:(1)建立行为转变护理干预小组:小组包括儿科医师、糖尿病专家、心理医师、营养师、社工等多学科人员,小组成员定期召开会议,讨论患儿的情况、护理方案及监测患儿恢复情况;(2)个体化评估与护理方案制订:对每位患儿进行全面的个体化评估,包括生理、心理、社会等多方面评估,详细了解患儿的病史、家庭背景、学业情况、生活习惯、心理状态等信息,并评估患儿及其家长对糖尿病管理的理解和管理能力以及可能存在的问题。根据评估结果,制订个性化的护理方案,确保干预措施与患儿的实际情况和需求相符;(3)家庭参与计划:以患儿家庭为单位,将家长或监护人纳入护理团队,共同参与儿童糖尿病管理,护理团队积极与患儿家庭成员建立信任和良好的沟通渠道。通过与家庭成员详细交流,了解其家庭状况、家长的认知水平、对疾病的理解程度等情况,以此制订具体的家庭参与计划,如糖尿病知识普及与教育、饮食管理指导、药物管理和监督、血糖监测技巧培训等,针对特殊家庭设定个性化计划,如针对双职工家庭、单亲家庭等不同情况实施差异化的指导和干预;(4)互动式学习:护理中引入各种互动式学习方法,通过游戏、案例分享、小组讨论等形式,让儿童积极参与到学习中,针对不同年龄段和认知水平儿童采用相应的教育方式和内容,使其能够在轻松愉快的氛围中接受知识;(5)角色扮演:通过模拟现实情境,让儿童扮演特定的角色,如医师、护士或是其他患者,以此加深患儿对病情理解和应对日常管理糖尿病的挑战;在角色扮演中,护理团队设计各种情境,鼓励儿童模拟处理糖尿病日常情况的各种场景。如,教授儿童如何在饮食选择上做出正确的决策,如何监测血糖水平并采取相应的行动,或者如何处理特殊情况下的应急措施。在这个过程中,护理团队积极提供指导和实时反馈,帮助儿童更好地理解和应用这些技能;(6)奖励系统:制订明确的奖励规则和标准,如小礼物、表扬、特殊活动参与等,对表现良好(如积极主动按照医护人员制订的计划管理饮食、运动等)增强儿童的参与感和动力,激励儿童保持积极的态度、良好的习惯和自我管理能力;(7)心理护理:通过专业心理问卷和面谈,深入了解儿童的心理状况,制订针对性的心理支持计划;鼓励儿童积极表达内心情感,包括对疾病的恐惧、挫折感以及生活的不安,护理团队积极给予理解和支持,指导儿童通过看视频、听音乐、玩游戏等方式减轻心理压力;(8)行为认知治疗:针对儿童的不良认知开展认知矫正和重建,帮助其树立更积极的认知模式,如教授儿童意识和情绪的自我调节技巧,包括深呼吸、冥想和放松训练等方法,帮助其更好地应对情绪波动和压力,提升应对疾病的自我调节能力;(9)家庭健康饮食:指导家庭选择合理的饮食组合,包括控制碳水化合物、脂肪和蛋白质的摄入量,并注重饮食的多样性和均衡性,包括定时进餐、饮食分类、低糖饮食的推荐等,教授患儿家庭选择更健康的食品,如全谷物、新鲜蔬菜和水果,并记录儿童的饮食习惯和血糖反应;(10)随访与评估:建立定期的随访机制,了解儿童的病情、饮食习惯、血糖控制情况等,视情况选择电话、网络或面对面方式进行随访,记录患儿及其家庭反馈信息,提供及时的反馈和调整建议,优化护理计划。两组患儿持续干预3 个月后评估其疗效。

1.3 观察指标

1.3.1 血糖控制总有效率 患儿出院后随访3 个月,随访期间血糖均保持在正常范围则判定为优效,随访期间偶尔出现轻度血糖波动,可通过饮食、运动控制,无需调整药物方案则判定为良效,随访期间出现显著血糖波动,需要调整用药则判定为差效。

1.3.2 血糖水平 分别在患儿干预前后采集其空腹静脉血,离心后取上清液检测其血糖指标,本次检测仪器为全自动生化分析仪及配套检测试剂盒,检测指标包括:空腹血糖、餐后2 h 血糖及糖化血红蛋白水平,其中,空腹血糖及餐后2 h 血糖的检测方法为葡萄糖氧化酶法,糖化血红蛋白的检测方法选择EDYA-K2抗凝管酶法。

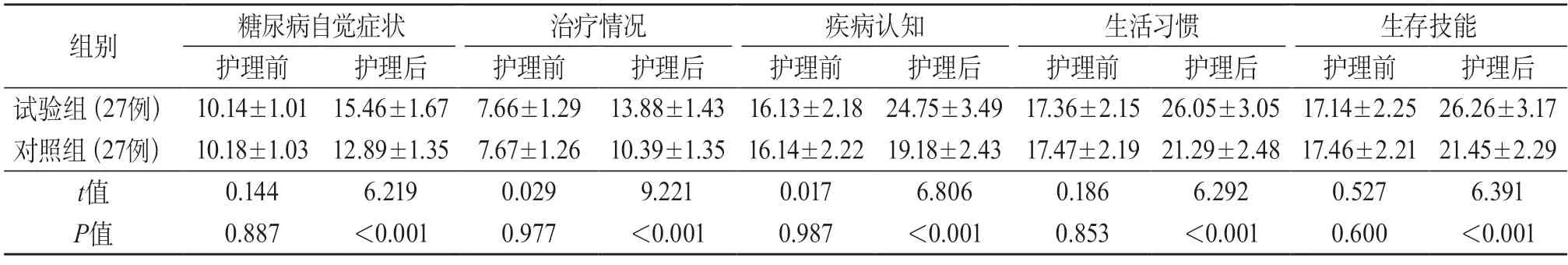

1.3.3 行为习惯及糖尿病控制状况评分 分别在患儿干预前后采用糖尿病控制状况量表(CSSD70)[4]进行判定,判定指标包括:糖尿病自觉症状(11 个条目,总分0~22 分)、治疗情况(8 个条目,总分0~16 分)、疾病认知(14 个条目,总分0~28 分)、生活习惯(15 个条目,总分0~30 分)、生存技能(15 个条目,总分0~30 分),分值越高,则表明患儿的行为习惯及糖尿病控制状况越佳。

1.3.4 依从性 采用自制量表对患儿的依从性进行判定,由患儿家长辅助填写,从用药、运动、饮食方面进行判定,分值范围0~10 分,取3 项分值平均分为最终分,0~4 分表示依从性差,5~7 分表示依从性一般,8~10 表示依从性良好,依从率=(依从性良好+依从性一般)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0 软件对本次研究相关数据进行分析和处理,正态分布计量资料以表示,组间比较采用t检验,计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05 时差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 两组患儿性别、年龄、病程等一般资料比较均无统计学差异(P>0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较

2.2 两组血糖控制总有效率比较 试验组血糖控制总有效率高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组血糖控制总有效率比较 [例(%)]

2.3 两组行为习惯及糖尿病控制状况评分比较 两组护理前行为习惯及糖尿病控制状况评分相比无统计学差异(P>0.05),护理后试验组行为习惯及糖尿病控制状况评分均优于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组行为习惯及糖尿病控制状况评分比较(分)

2.4 两组血糖水平比较 两组护理前血糖水平相比无统计学差异(P>0.05),护理后试验组血糖水平均优于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组血糖水平比较

2.5 两组依从性比较 试验组依从性高于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组依从性比较 [例(%)]

3 讨论

T1DM 的发生对患儿的生活和家庭产生了极大的损伤,由于该病特殊的病理特点,患儿需要持续接受血糖监测和治疗,同时也需要长期的心理和行为干预以维持较好的血糖控制。这种背景下,行为转变护理干预作为一种综合干预手段,在儿童糖尿病管理中得到了广泛的应用[5-6]。

行为转变护理干预强调通过对患儿及其家庭的干预,培养和促进正向行为和生活习惯养成,以提高患儿的自我管理能力,从而改善其血糖控制水平。王旭梅等[7]表明,T1DM 在儿童群体中具有很大的危害,且患儿在长期血糖控制方面存在着很大的挑战,仅依赖药物治疗难以获得理想的控制效果,需要配合以高效的护理模式干预。行为转变护理干预正是在以上背景下推广的一种护理模式,对于提升儿童血糖管理效果具有良好的效果。本次研究结果显示,试验组血糖控制效果高于对照组(P<0.05),且试验组血糖水平改善均优于对照组(P<0.05),可见行为转变护理干预对提高儿童T1DM 血糖控制效果具有积极的影响,分析其原因,行为转变护理干预重点关注患儿的行为、心理和社会环境因素,通过全方位的护理,同时从医护人员的单向干预转变为患者和家庭共同参与的过程,有效的激发了患儿的内在动力,增强了其参与疾病管理的积极性,相比之下,传统的护理模式往往过于医护人员中心化,缺乏患者主动性的参与,导致血糖控制效果相对较差。盛楷迪等[8]表明,行为转变护理干预充分注重患儿与家庭之间建立有效的互动和沟通机制,可以帮助医护人员更全面地了解患儿的日常生活和心理状态,进而调整、优化护理方案,从而提升其血糖控制效果。

同时,本次研究中,试验组依从性高于对照组(P<0.05),可见儿童行为转变护理干预有利于提高患儿依从性,分析其原因,儿童行为转变护理干预方式充分注重对儿童个体差异和特殊需求的认识和尊重,针对不同儿童的特点和生活习惯,制订个性化的护理计划,根据患儿的兴趣爱好、日常生活习惯以及家庭背景等,制订和持续优化个性化护理措施,更能够与患儿建立有效的沟通和信任,增强了患儿对临床干预的接受度[9]。

此外,本次研究中,护理后试验组行为习惯及糖尿病控制状况评分均优于对照组(P<0.05),可见行为转变护理干预有利于改善患儿日常生活行为习惯。分析其原因,行为转变护理干预充分强调行为习惯的逐步转变,护理团队提高详细分析和评估患儿不良的生活习惯和行为模式,制订个性化的干预方案,如针对儿童的饮食、运动、用药等方面进行具体指导和调整,提高了护理的精准性、针对性,有助于患儿逐步改变不良的行为习惯,提高糖尿病控制水平。王力等[10]表明,行为转变护理干预充分强调患儿参与和自我管理的重要性,护理过程中重点关注患儿个体特点和认知水平,采用积极的方式激发患儿的自我管理意识,促使患儿主动参与到护理中,有助于患儿更好地掌握糖尿病的管理技能,提高疾病控制水平。

综上所述,行为转变护理干预对提高儿童T1DM血糖控制效果具有积极的影响,并有利于提高患儿依从性,改善患儿日常生活行为习惯。