对兵团红色文化资源保护、开发和利用的调查与思考

2024-05-14贾爱萍

贾爱萍

[摘要]红色文化资源是中国特色社会主义文化资源的重要组成部分,蕴含着巨大的思想价值、教育价值和时代价值,具有正面的价值导向作用,是教育人、培养人、涵养人的精神沃土。新时代,亟须将兵团红色文化资源所蕴含的精神内核转化为兵团广大干部群众的凝聚力和精神支撑。基于此,用好兵团红色文化资源,从谱写中国式现代化兵团篇章的高度统筹好兵团红色文化資源的保护、开发和利用意义深远。

[关键词]红色文化资源;兵团;开发利用

[中图分类号]G127 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)02—0132—08

党的十八大以来,习近平总书记反复强调要用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去。在2021年3月召开的全国革命文物工作会议上,习近平总书记强调,加强革命文物保护利用,弘扬革命文化,传承红色基因,是全党全社会的共同责任。2024年2月中共中央发布的《党史学习教育工作条例》第四章第二十一条规定“用好革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士纪念设施、革命旧址等红色资源,保护利用好革命文物,精心设计展览陈列、红色旅游线路、学习体验线路,加强革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育。”兵团屯垦戍边事业已经走过了70年,产生了大量的红色文化资源,这些红色文化资源是兵团宝贵的精神财富,须要对其进行深度调研、全面保护、科学开发,充分发挥其教育人、激励人的作用。

一、兵团红色资源保护、开发和利用基本情况

(一)兵团红色资源概况

兵团红色文化资源是激发党员干部干事创业激情、引导广大群众提振精气神的鲜活教材。兵团有国家级爱国主义教育示范基地3处,分别是新疆兵团军垦博物馆、第一师阿拉尔市三五九旅屯垦纪念馆、第六师五家渠市军垦博物馆;省级爱国主义教育基地几十处。众多红色文化资源中,第一师阿拉尔市玉尔滚军垦旧址、第八师石河子市小李庄军垦旧址和中国人民解放军第二十二兵团机关办公楼旧址、陶峙岳和张仲瀚等二十二兵团领导办公居住旧址、石河子新城兵团小礼堂建筑群、周总理纪念碑(馆)等,皆为影响力较大的重要红色文化资源。

兵团现存的红色文化资源既包括反映解放新疆时艰难斗争、新建城市时深谋远虑、屯垦开发时战天斗地、戍边巡边时牺牲奉献、推动发展时开拓创新的遗址遗迹,以及记录兵团在社会主义建设、改革各个时期成立的纪念场馆、老军垦生产生活建设旧址,也包括红色文艺作品、老一辈兵团人在屯垦戍边的伟大实践中培育和形成的兵团精神、胡杨精神和老兵精神。这些呈嵌入式分布、数量较多、随地域特点发挥不同作用的红色文化资源与散布于各地州的红色文化资源一同构成了较为完整的新疆红色文化资源体系。

1.物质层面。2021年4月,兵团公布的第一批革命文物名录显示,兵团拥有不可移动文物99处,可移动文物10078件(套)。这些遗址遗迹、建筑与设施经不同程度的修缮维护,将大量的可移动红色文物陈列其中即形成了分布于南北疆各地,反映兵团城市建设、社会事业发展、团场、连队生产生活情况的鲜活教材。兵团军垦博物馆作为国家二级博物馆,馆藏各类文物2万余件(套),其中国家一级珍贵革命文物29 件,国家一级历史文物资料3 件,其保护价值和教育意义极大。

在兵团拥有的99处不可移动革命文物中,全国重点文物保护单位3处,分别为第一师阿拉尔市玉尔滚军垦旧址、第八师石河子市军垦旧址和位于一四七团的小李庄军垦旧址;另有兵团级文物保护单位59处、师市级文物保护单位33处、一般不可移动文物4处。兵团14个师中,拥有各级各类重点文物保护单位最多的是第一师阿拉尔市,有31处;次之的是第八师石河子市,有18处;第三的是第六师五家渠市,有16处。

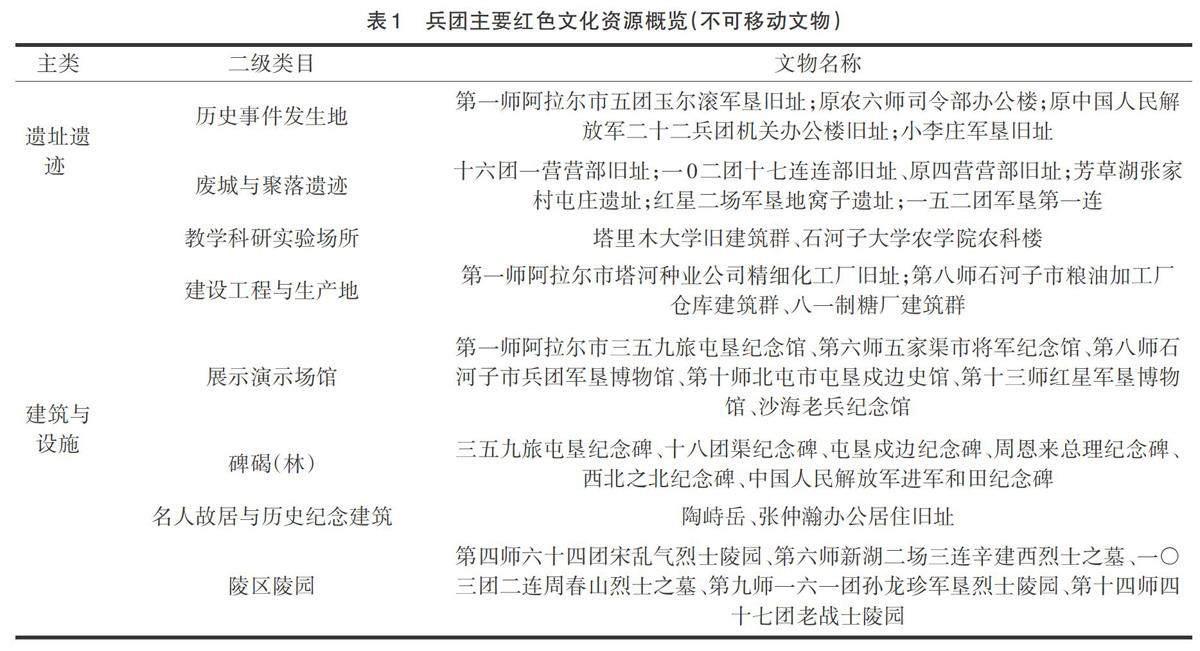

按照功用和属性可将兵团红色文化资源划分为遗址遗迹和建筑与设施2个一级主类,并进一步细分成历史事件发生地、废城与聚落遗迹、教学科研实验场所、建设工程与生产地、展示演示场馆、碑碣(林)、名人故居与历史纪念建筑、陵区陵园8个二级类目。(见表1)由于兵团红色资源保护工作较内地一些地方起步较晚、基础性工作较为薄弱,加之前期滞后的师市也开始启动此项工作并大力推进,故表1中所列每一类型的文物单位都没有穷尽。

2.人物及文化精神层面。(1)代表人物。在解放新疆、开发建设新疆和推动新疆社会稳定和长治久安的具体实践中,兵团全体职工奋勇斗争、无私奉献,为边疆的稳定和人民的幸福做了巨大的贡献和牺牲,涌现出众多可歌可泣的人物。他们中有新疆生产建设兵团的奠基者王震、陶峙岳、张仲瀚同志;有在本职岗位上辛勤劳动的生产模范,如勇争第一的“冰峰五姑娘”、被授予“穆桂英小组”称号的“塔河五姑娘”、被誉为“中国的保尔”的王孟筠等;有躬身深研潜心培育出国际水平细毛羊的中国工程院院士刘守仁及孜孜不倦深耕农业的作物育种专家曹连莆;有用无私、平凡和坚守书写戍边历史的革命烈士孙龙珍、“军垦忠诚卫士”马军武等;有创造徒步横穿塔克拉玛干沙漠奇迹,默默诠释了“献了终身献子孙”的四十七团老兵们;更有无数为新疆各族人民办好事的先进典型:被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一的“马背医生”李梦桃、被授予“全国五一劳动奖章”的乡村医生姜万富、被老百姓称为“巴尔鲁克山的白衣天使”梅莲、“七一勋章”获得者魏德友、用实际行动帮助和带动民族兄弟致富的尤良英,等等。

除此之外,还有反映老军垦们自身的经历感受、体悟、回忆,以及围绕军垦人真实生产生活场景创作的作品,如诗歌、歌曲、戏剧、电影电视等。诗歌有《凯歌进新疆》《老兵歌》《年轻的城》《绿色的星》《西去列车的窗口》;歌曲有《新疆好》《送你一束沙枣花》《边疆处处赛江南》《戈壁滩上建花园》《草原之夜》《毛主席的战士最听党的话》;电影电视作品有《军垦战歌》《生命的火花》《沙漠里的战斗》《绿色的原野》《最后的荒原》《热血兵团》《戈壁母亲》《花儿与远方》《沙海老兵》等。1

(2)红色精神 。习近平总书记强调:“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”①自1954年成立以来,在党的领导下,几代兵团人扎根新疆,忠实履行党和国家赋予的特殊使命,把很多的不可能变成了经济社会发展的现实,靠的就是精神的力量。2020年9月,习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调,要弘扬民族精神和时代精神,践行胡杨精神和兵团精神,激励各级干部在新时代扎根边疆、奉献边疆。2022年7月,习近平总书记在新疆兵团军垦博物馆参观考察时强调,兵团人铸就的热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取的兵团精神,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,要用好这些宝贵财富。正是兵团红色文化资源中蕴含的兵团精神和胡杨精神、老兵精神,鼓舞着一代代兵团人在艰难困苦中敢于牺牲、无私奉献,创造了维护边疆稳定、增进民族团结、促进边疆经济发展的一个个奇迹。

一是兵团精神。兵团人创造了以热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓创新为主要内涵的兵团精神。热爱祖国是兵团精神的灵魂,主要体现在兵团人屯垦戍边,保卫祖国西北边疆的国防安全和国家利益至高无上的爱国信念;无私奉献是兵团精神的本色,主要体现在坚持本着不与民争利原则,白手起家,忘我劳动,为建设边疆、保卫边疆贡献力量;艰苦创业是兵团精神的体现,创业初期,军垦战士在荒无人烟的戈壁沙漠、风头水尾或边境前沿,发扬特别能战斗、特别能吃苦的精神,靠双手在戈壁滩上建花园;开拓进取是兵团精神的追求,主要体现在兵团屯垦戍边事业从无到有、从小到大,一直发展到今天筑城戍边、科技兴边、文化强边,这一切都取决于兵团几代人不懈追求的开拓精神。

兵团从由无到有的初创期、热烈建设的蓬勃期、撤销及恢复的曲折期和励精图治的再创辉煌期,70年峥嵘岁月见证着一个个世间奇迹,同样考验着每一个兵团儿女的初心与忠诚。

二是胡杨精神。在兵团,有一所因传承胡杨精神而声名远扬的学校——塔里木大学,它因屯垦戍边而生,建校之初,塔里木大学只有 19 名教师、500 多名学生,自然条件恶劣,物质资源匮乏。师生凭着一双手,依靠扁担、筐子,在亘古荒原上开荒造田,治沙治碱,伐木脱坯,一边学习,一边劳动建校。靠着这种坚韧不拔的胡杨精神,塔大人耕耘跋涉、坚持创新,在戈壁荒漠建起“沙漠学府”,塔里木大学也发展成新疆家喻户晓的综合性大学。2018 年,塔里木大学建校 60 周年之际,习近平总书记在给塔里木大学老教师回信中说,塔里木大学 60 年初心不改,用胡杨精神育人,培养了一批批扎根边疆、獻身边疆的有用人才,用生动的实践回答了培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题,为兵团和南疆地区经济社会发展作出了重大贡献。如今,塔里木大学旧建筑群已被列为兵团级文物保护单位,它所蕴含的精神力量将鼓舞着一代又一代塔大人砥砺前行,不断创造新的辉煌。

三是老兵精神。2014 年 4 月底,习近平总书记考察第六师五家渠市时,对“扎根新疆、热爱新疆、屯垦戍边的老兵精神”作了深刻概括。

十四师四十七团是由中国人民解放军二军五师十五团组建而成的,十五团的前身是三五九旅七一九团。1949 年 11 月 28 日,当他们步行到达阿克苏后,得到消息说和田将发生反革命武装叛乱,接到赶赴和田平叛、稳定和田局势的指令。时间紧、任务急,行程 700 多公里,徒步横穿塔克拉玛干沙漠,于 12 月 22 日平息了叛乱,创造了徒步横穿“死亡之海”塔克拉玛干沙漠的奇迹。完成使命后,千余人集体整编,战士们一手拿枪、一手拿镐,一边平叛剿匪,帮助地方建立政权,一边垦荒造田、发展生产,与风沙斗争。1953 年部队整编时,王震将军发来一道“十五团驻和田万不能调”的密令,自此,战士们永远留在了和田,默默地为维护和田地区的稳定坚守了一辈子。岁月峥嵘,曾经为和田解放、建设洒下鲜血与汗水的沙海老兵相继离世,他们用生命诠释着“一道命令、执行一生”,老兵们扎根大漠的精神引发今人对于如何将屯垦戍边使命一代一代延续下去的思考。如今在老兵们曾经生活的四十七团建设了沙海老兵党性教育基地老兵村,建设了沙海老兵纪念馆和中国人民解放军进军和田纪念碑,这是宝贵的红色文化资源,作为后人,我们可以从中感悟用青春和热血缔造的老兵精神,激励新时代兵团儿女扎根边疆、建设边疆。

在兵团,红色文化资源犹如一座精神富矿,蕴藏着兵团屯垦戍边事业发展的“智慧密码”,深入挖掘探索、开发利用兵团红色文化资源将为红色基因传承注入蓬勃生机,将使兵团精神、胡杨精神和老兵精神历久弥新。

(二)红色资源保护、开发和利用现状

1.资金来源。兵团红色文化资源的保护、开发资金依据其文物保护等级来自国家文物保护专项资金、各级财政配套预算资金和援疆省市援助资金等。用于红色资源保护、开发和利用的经费多少主要由当地经济社会发展水平、文物保护级别、对外筹集社会资金能力等多因素构成。国家级文物保护单位资金相对稳定,较有保障,兵团级文物保护单位的经费来源次之,最难的是师市级文物保护单位经费的筹集,若本级财政预算紧张,则会出现捉襟见肘的情况。相对而言,在兵团范围内各师拥有红色资源数量及保护开发力度来看,随着对口援疆、服务南疆发展等政策的推进,出现了南疆兵团师市资金相对宽裕的现象。以第一师阿拉尔市的十六团一营营部旧址为例,2014年起,十六团投入前期资金20万元购置围栏将原一营老营部俱乐部周边8000平方米的范围进行了重点保护;2016年,投入200万元对老营部进行了整体修缮和改造,后被列入第一师阿拉尔市第二批师市级不可移动文物保护单位名单;2017年8月,被列为兵团文物保护单位;2020年台州市援疆指挥部投入援疆资金312万元对老一营大礼堂、办公室进行保护修缮,2022年再次安排项目支持老一营旧址布展和运营,2022年5月20日,十六团老一营旧址作为红色教育基地正式揭牌。一路走来,靠援疆资金的大力支持,如今已经产生了一定的社会效益和经济效益,成为该团实现乡村振兴的重要抓手。对兵团各师市来说,开拓投融资渠道、创新红色资源开发方式是一个亟待解决的问题。

2.红色文艺、红色电影、红色展览、红色歌曲。习近平总书记视察新疆和兵团时强调,要以增强认同为目标,深入开展文化润疆。文化认同是最深层次的认同。党的十八大以来,兵团加快建设先进文化示范区,深入实施文化润疆工程,突出中华文化特征和中华民族视觉形象,打造了《天山》《解忧公主》《戈壁青春》《当祖国需要我们的时候》《唐古百戏》等一批正确反映新疆历史和兵团历史、具有中华文化底蕴、符合现代文明理念,弘扬兵团精神和胡杨精神、老兵精神的舞台文艺精品。跨界舞台剧《当祖国需要我们的时候》、豫剧《大漠胡杨》、舞剧《戈壁青春》、杂技《九儿——集体造型》、小品《跟我走》5部剧(节)目入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”。创作推出的《化剑》《花儿与远方》《阿拉尔·我和你》《图木舒克》等影视作品,在央视及各卫视和院线上映播出后反响强烈,实现社会效益和经济效益双丰收。兵团之于全国、之于新疆,其特殊地位和作用是显而易见的,第八师石河子市作为兵团的重要城市不仅经济总量全兵团最大、科技实力最强,文化底蕴也是极其深厚的。特别在第二次中央新疆工作座谈会后,第八师石河子市深入挖掘军垦文化资源,整理编纂了一批军垦文化史料、模范人物军垦故事,运用文学、戏剧、音乐、舞蹈等人民群众喜闻乐见的形式,讲红色故事,让军垦文化直抵人心,让红色精神润物无声。师市音乐家协会创作的歌曲《屯垦爹娘》获中宣部第十三届“五个一工程”奖;歌曲《军垦第一犁》获2019年度国家艺术基金项目资助,荣获全国第十八届群星奖入围作品奖、兵团第九届精神文明建设“五个一工程”奖。师市戏剧家协会创作的现代豫剧《我的娘·我的根》获第六届黄河戏剧节汇演特别奖、组织奖、编剧奖,并获得国家艺术基金项目资助。在加大对红色故事的历史渊源、历史事件、对过去现在及未来的影响进行深入研究、挖掘的基础上,不断解寻历史密码,将故事背后那些充满人文精神的东西讲给受众听,先后出版《共和国军垦第一城》纪念邮册;《胡连长讲军垦故事》等一批图书。组织拍摄《军垦名城—石河子》《奇迹石河子》《鞋垫奶奶》等一批宣传片和微电影,寓故事于展陈之中,提高了吸引力、扩大了覆盖面、增强了影响力。话剧《兵团记忆》获新疆兵团“五个一工程”奖及2016年国家艺术基金传播交流推广项目资助;跨界情景音乐会《啊,我的军垦爹娘》获2019年中国—东盟(南宁)戏剧周朱槿花奖·优秀剧目奖;旅游演艺项目《燃情岁月》荣获2020年度新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目。“十四五”时期,通过深入实施文化润疆工程,第八师石河子市将继续发挥军垦文化优势,带动兵团“先进文化示范区”建设,为兵团的文化和旅游拓展新的发展空间。第一师阿拉尔市利用援疆资源,编排了话剧《塔河人家》,发动一线职工利用工余时间自导自演大型实景演出《爷爷奶奶的军垦岁月》,极大激发了群众的创作热情。

3.数字化建设现状。我国《“十四五”文物保护和科技创新规划》要求,坚持科技创新引领,全面深化文物领域各项改革,激发博物馆创新活力。在信息化时代,只有让红色文化“活”起来,走到人们心里,才能真正达到“以情感人、以文化人”,才能影响更多的人传承和弘扬兵团精神、胡杨精神和老兵精神。因此,对兵团的红色文化资源进行数字化保护与开发刻不容缓。目前看来,走在前列的当属新疆兵团军垦博物馆。早在2020年,新疆兵团军垦博物馆被中宣部定为中华民族文化基因库(一期)红色基因库试点单位,经过两年多的建设,已完成对馆藏348件兵团革命文物的二维和三维数据采集工作,2021年8月18日以基本陈列“新疆生产建设兵团屯垦戍边历史展”为主要展陈内容的网上数字博物馆对外开放。入选国家文物局2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览20个重点推介项目之一。2023年4月起,数字博物馆正式上线,集成了博物馆实景浏览、展览查看、文物查看等多种功能,准确还原馆内空间场景,用户可在立体仿真和全景漫游之间流畅切换、顺畅浏览,720度范围内全立体直观查看,实现足不出户看军博。网上数字博物馆的开放,对推动新疆兵团军垦博物馆充分发挥公益教育职能,更好地为人民群众提供丰富的精神文化活动发挥了积极作用。为了让文物更有情感温度,军垦博物馆创新表达方式,完成4K高清军垦题材专题片制作,包含《王震将军与军垦新城》《沙海老兵》等12个视频故事,通过场馆尾厅一体机循环播放展示,增强了红色历史的感染力。

4.红色旅游。为保护和传承好红色文化资源,兵团自2015年起,先后投入专项资金近1.5亿元,在10个被列入革命文物保护利用片区的师团组织实施16个革命文物保护项目,启动了兵团军垦博物馆改陈、兵团精神展陈馆建设等重点工程,促进兵团红色旅游驶入“快车道”。

2017年4月,地处中哈边境(北屯市)的兵团第十师一八五团白沙湖景区成功創建为国家AAAAA级旅游景区,填补了兵团国家AAAAA级景区的空白。景区沿线分布有“西北边境第一连”、西北之北地理标志、西北民兵第一夫妻哨军武哨所、沈桂寿升国旗遗址等红色历史人文景观和自然景点。

2021年5月,位于兵团第一师阿拉尔市的兵团塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区成功创建为国家AAAAA级景区。三五九旅文化旅游区融合了红色旅游、大农业观光、沙漠体育休闲等资源,成为继白沙湖景区之后又一个重要的红色旅游基地,并入选全国“建党百年红色旅游百条精品线路”。

“十三五”期间,兵团累计接待游客总人数1.14亿人次,旅游总收入突破600亿元。随着《兵团“十四五”旅游业发展规划》的实施,兵团旅游业发展必将乘着数字经济发展的东风活力迸发,长足发展。

5.红色教育。习近平总书记强调,精神的力量是无穷的,道德的力量也是无穷的。红色文化资源中蕴含的无私奉献、拼搏进取、不怕牺牲、艰苦奋斗、自力更生等革命精神能够对勇于拼搏、勤劳勇敢的人民群众产生巨大的激励作用。一代代兵团人在社会主义建设和改革实践中培育了兵团精神、胡杨精神、老兵精神,在实现第二个百年奋斗目标的新征程上,要继续加强对兵团红色文化资源的挖掘、保护、开发和利用,努力打造出兵团实施文化润疆工程的响亮品牌。

在党员干部教育中的作用发挥。一是目前在兵团党校系统、干部学院的培训班次中设有《新疆生产建设兵团的历史与发展》《弘扬兵团精神 增强使命意识》《沙海老兵精神及其时代价值》《三五九旅精神研究》等具有代表性的专题教学课程,能够使大部分参训学员了解兵团历史与发展、领悟兵团精神。二是兵团各师党校都围绕辖区内所拥有的红色文化资源开展了现场教学:如第一师阿拉尔市围绕 “三五九旅革命先烈和前辈屯垦塔里木的历史及其丰功伟绩”在三五九旅屯垦戍边纪念馆、三五九旅纪念碑等地进行现场教学;第八师石河子市围绕军垦一代的垦荒岁月在兵团军垦博物馆、军垦第一连体验“当一天军垦战士”,在周总理纪念馆开展现场教学感悟领袖的人民情怀,在一四三团开展了“重走习近平总书记到第八师石河子市视察之路”的现场教学;第九师白杨市依托小白杨哨所、孙龙珍屯垦戍边陈列馆、魏德友戍边事迹展览馆以现场教学方式进行党性教育;第十师北屯市依托一八五 团、一八六团的两条边境线设置教学点并体验“徒步巡边”桑德克哨所;第十四师昆玉市围绕“老兵精神”在四十七团沙海老兵纪念馆开展现场教学,并体验“徒步横穿沙漠”等。三是在专题讲授和现场教学之外,兵团党委党校开发了访谈式教学“马背医生”李梦桃、“戈壁母亲”金茂芳;第八师石河子市开发《军垦故事大家讲》等参与式教学系列;第十师北屯市设置有情景教学《永不移动的界碑》《你比我生命更重要》,通过更为丰富的教学方式,调动学员课堂参与积极性与主动性,使党性教育入情入理、入脑入心,同时也使可移动的红色文化资源焕发生机与活力。

在青少年爱国教育中的作用发挥。红色文化教育的目的在于把崇高理想信念和道德追求转化为努力学习、拼搏向上的实际行动,从而让青少年为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献聪明才智。兵团文博单位与各中小学多年来一直在做积极的探索。如新疆兵团军垦博物馆专门成立了未成年人接待工作小组,制定完善针对未成年人的讲解词,实现了分众解说、因人施讲;从未成年人的年龄兴趣出发,利用展厅中陈列的“红色十个一”经典军垦故事资源,让孩子们从故事中感受到兵团人的伟大,兵团精神的力量,从而更加热爱兵团,热爱自己的家乡;以军垦博物馆馆藏文物为基础,选取了具有代表性的一件军大衣、陶峙岳将军的党费证、军垦第一犁和一台莫特斯拖拉机4件文物,讲述文物背后的故事,形成的系列红色课程入选国家文物局办公室、教育部办公厅联合发布的以革命文物为主题的“大思政课”100个精品项目“现场教学类”名单,实现了革命文物与思政教育的深度融合。通过招募小志愿者讲解员,定期开展志愿者讲解比赛,通过考核方可上岗等方式,使博物馆日益成为中小学生爱国主义教育、思想品德教育、历史文化教育不可缺少的第二课堂,受到学生的欢迎和喜爱;三五九旅屯垦纪念馆利用“一老一小”宣讲资源,不仅组建了一支以退休党员、干部14人组成的银发志愿服务队,还招募了近20名青少年组成的小小讲解员,深入基层开展红色文化教育成绩斐然。

二、红色资源保护、开发和利用面临的问题

(一)部分地方缺乏红色文物保护、开发和利用的总体规划

第八师石河子市是拥有红色资源较多,保护最早的师市。近年来,军垦遗址的保护逐渐受到各部门的重视,辖区内的近二十处军垦遗址陆续成为兵团级文物保护单位。对现存的部分师市级文物由于年久失修,受自然环境的侵蚀,已面临严重的问题,甚至即将消失,为了充分发挥军垦遗址的价值,应尽快对师市范围内的所有文物保护单位编制总体规划保护,以规划明责任、以规划定方向,引导红色资源有序、健康发展。

(二)红色文化资源抢救性挖掘日益紧迫

红色文化资源具有不可再生性,随着城镇化进程和乡村振兴战略的实施,在一些师市的团场进行人居环境整治时,就出现了因规划不科学和建设不规范,而使一些重大革命历史遺址破坏严重或濒临灭失的情况。以代表人物为例,为确保屯垦事业后继有人,从1950—1953年招收8000多名湖南女兵入伍,同时又从山东等地招女兵和女青年。1954年新疆军区生产建设兵团成立时,女性的比例增加到20%以上。她们成为令后人敬重的第一代屯垦戍边的“戈壁母亲”。70年来,“八千湘女”进疆时是部队的兵,转业后为兵团的兵。从历史发展视角,她们从“兵一代”发展到“兵三代”,献青春、献终身、献子孙,她们热爱祖国、听党指挥、屯垦戍边、建功立业、奉献终身,为国家做出了巨大的贡献。2017年,全国在世“八千湘女”还有500人左右。时间流逝,当年的湘女们入伍年龄以15—20岁为主,现若在世也已大都为85—95岁,年事高、健康差成为现实。因此对老军垦进行集中采访,展开抢救性保护,收集其口述史的任务迫在眉睫。

(三)缺乏红色资源保护、开发、利用专业人员

红色文化资源的保护、开发和利用是一项系统工程,因此对专业人才的要求也较高。从资源的发现、挖掘到组织申报;从申报师市级文物保护单位到一系列修缮保护、修建纪念馆、展示馆等进行“硬件”设施建设;从深挖红色文化资源的内涵,将文物承载的内在价值和背后的故事渊源整理建档;从逐级对红色文化资源进行提档升级到全面开发利用,都必须要有一批对兵团无比热爱、极具奉献精神的专业人才队伍作为保障,可是在兵团乃至新疆专门从事文物保护工作的人才都是稀缺资源,亟待引进。尤其在团场,这种人才可谓凤毛麟角,如在一五〇团驼铃梦坡内的屯垦纪念馆建设之初是由一五〇团的军垦二代自建的,老馆长自筹资金征集了大量的老物件在馆中展出,只要到驼铃梦坡游玩的游客都会到馆中接受红色教育,感受老一辈兵团人战天斗地,向大自然要生存空间的坚强意志和斗争精神。随着老馆长的退休,加之驼铃梦坡的经营权属变化、资金投入无保障、讲解人员后继乏人等各种因素影响,出现了红色旅游线路经济效益和红色文化资源影响力双下降的局面。

(四)受地方财力限制,文物保护修缮经费不足

由于文物保护工作的经费是按保护级别确定资金来源的。对于师市级保护单位和尚未列入保护目录的红色资源根本就无资金投入。尤其近三年来,各地的财政预算资金本就捉襟见肘,要拿出大笔经费用于文物专项维修更是难上加难,因此红色文化资源的保护工作可谓举步维艰。

(五)对红色资源重保护、轻开发的现象较为突出

在部分师市仍存在申报文物保护工作积极,申报成功后,疏于保护和开发,一放了之的现象。尤其在兵团经历了团场综合配套改革后,团场职能更加明确了,更多的是行使“政”的职能,原来团场文化管理及服务的功能都有现在的团场文体广电服务中心来完成。因此红色文化资源的保护、开发和利用就成为各团场文体广电服务中心的一项工作。因业务繁重、编制压缩,团场的文物保护工作成了最不受重视的工作或无暇顾及的工作。

三、红色资源保护、开发和利用的对策和建议

(一)做好革命文物保护利用规划及申报工作

落实文物安全防范主体责任,有效开展安全隐患整治工作,将文物安全纳入兵团及各师市年度考核评价体系,切实提高历史文物、革命文物和屯垦戍边文物保护管理水平。深化文物档案编制和历史建筑研究,完成兵团及各师市范围内文物保护单位整体规划。探索建立一般不可移动文物登录、发布机制,及时对已登记公布的一般不可移动文物,编写资料档案,设立保护标志。鼓励各师市申报一批本级、兵团级和国家级文物保护单位和不同等级可移动革命文物,明确工业遗产所有权人,做好工业遗产申报工作。

(二)树立良好的学术氛围,深入推进文物研究

积极组织参与学术交流、撰写学术论文、编撰出版专业书刊,形成一批有影响的学术成果。注重延续历史建筑、文物建筑等的历史标识性作用,探索普查认定、测绘建档、保护修缮、活化利用、日常管理等保护与利用机制,探索利用现代信息技术做好各师市历史建筑的登记、管理、保护、利用等工作。充分发挥教育传承功能,提升新时代革命文物研究阐释利用水平,建立革命文物保护利用示范基地。鼓励有条件的文物保护单位提升可参观性,优化游览服务和文物展示设施,创建成为旅游景区。重点推进各国家级文物保护单位的数字化保护和扩建、改陈项目。通过AR智能体感互动、3D艺术墙绘、梦幻纸雕等多重体验形式,打造红色资源沉浸式参观体验。

(三)加强文博专业人才的引进和培养工作

邀请专家授课或由经验丰富的讲师、教授,采取“传、帮、带”的方式,培养一批具有较高专业资质水平的文博人员。提升各景区、文博场馆讲解员、旅行社导游员的文化素养和服务水平,加强红色讲解员队伍建设。推动讲解内容创新,针对不同群体设计不同的讲解话语体系;推进讲解模式创新,进行互动式讲解,打造“实景课堂”;推动讲解员培训创新,运用课堂培训、现场教学、实地体验等多种方式,探索培训常态化机制,形成一支品德高尚、业务精湛、充满活力的高素质红色旅游讲解员队伍。

(四)文旅结合,打造特色品牌

围绕以红兴旅、以诗兴旅、以教兴旅、以田园兴旅、以文创产品兴旅、以工业遗产活化利用兴旅、以节事活动兴旅等路径进行品牌工程创意策划。红色旅游只有融合其他的旅游元素,才可能激发出旅游的活力。可以用现代的、艺术的形式,用现在80后、90后,00后更愿意接受的方式来宣传军垦文化。努力挖掘军垦资源特色做旅游,这样旅游才会更有看头,更有玩头。

(五)让文物活起来,让文物说话

深入挖掘歷代屯垦戍边重要人物、重要事件,以及历代各民族代表人物在维护国家统一、促进民族交往交流交融方面的重要事迹,建立历代屯垦戍边、安边固疆重要人物、重要事件谱系;深入挖掘革命文化资源,建立革命先烈、英雄人物、英雄事迹等革命文化谱系等展现兵团人艰苦奋斗、无私奉献历史的军垦记忆谱系;加强对具有重大影响和纪念意义的革命遗址、革命文物的连片保护,推进档案资料、口述史料的调查、征集、研究和阐释工作;大力弘扬兵团精神、胡杨精神和老兵精神,推进兵团历史文献、名人事迹、修史修志等研究编辑工作,提升军垦文物保护管理和阐释利用水平,加强红色旅游景区基础设施建设。拓展“红色旅游+”融合新业态,打造“五史”红色旅游研学产品及精品旅游线路,塑造红色旅游与军垦旅游品牌。提高博物馆陈列展览水平,在国内大型博物馆、纪念馆推出的优秀临展中挑选引进。送展览进团场,推出小型精品展览,充分利用各团团史馆、展览馆进行巡展,发挥红色宣传窗口作用。利用科技+互动、情景重现等方式让文物“活”起来,加强博物馆旅游体验化建设。

参考文献:

[1]杨梅华,胡建松.文化润疆中发挥兵团红色资源作用的思考[J].和田师范专科学校学报,2021(3):1-6.

[2]薛洁,权小龙.军垦影视作品对兵团精神的诠释及其价值[J].石河子大学学报(哲学社会科学版) ,2020(3):84-90.

[3]王冬梅.兵团红色文化资源汇聚精神力量的现实路径[J].理论观察,2023(6):136-139.

[4]李奔,张涛.“塞外明珠”分外红[N].台州日报,2022-07-14.

[5]天山网.新疆兵团军垦博物馆成为文化新标识[EB/OL].https://www.ts.cn/xwzx/btxw/202110/t20211008_5813829.shtml.

责任编辑:杨建平