未来学校规划布局设计策略研究

——以合肥市第六中学教育集团新桥校区为例

2024-04-08安徽省建筑设计研究总院股份有限公司安徽合肥230000

唐 剑 (安徽省建筑设计研究总院股份有限公司,安徽 合肥 230000)

1 引言

21 世纪,人类社会已全面进入信息化时代,科技、经济之间的竞争趋于白热化,对知识的需求更是呈指数性增长,对创新型人才的需求愈加迫切,对教育的需求也更加多元化、多样化。在新时代背景下,中小学教学理念、学习环境、学习内容、学习方式等发生着前所未有的变化,教育变革刻不容缓。学校作为教育的承载体,被寄予了更高的要求。从历史角度看,学校的诞生开启了教育1.0时代,特征为原始的、自发性的个别化。到第一次工业革命兴起,标准化课堂的出现,教育进入2.0 时代,特征班级授课制、分科教学[2]。

21 世纪,伴随着信息化的突飞猛进,新的教育形态不断涌现,与倡导标准化教育的2.0 时代截然不同,全新教育3.0 时代正在到来。2018 年张冶编著的《走进学校3.0 时代》提出学校将进入3.0时代的科学论断,并大胆预测未来教育和未来学校3.0 时代的新图景[3]。2019 年朱永新《未来学校重新定义教育》对未来教育趋势做出了预判,今天的学校会被未来的学习中心取代[4]。同年,第四届学校(基础教育)创新发展研讨会共同研讨“成为改变的力量”,会议以《中国教育现代化2035》为背景,探索在新的智能化、数字化时代,学校形态变革趋势。

目前,我国对中小学建筑设计的研究已初具规模,但“教师在讲台上教,学生在讲台下学”,仍是大部分学校的主要教学模式,现行的“班级授课制”已经不能满足我国对创新性、综合素质人才的需求,未来学校兴起与探索势在必行。

2 未来学校规划布局形式

当前传统学校的布局形式具有以下两种特征,即大多为典型的行列式布局,通过教室和走廊的组合形成校园结构,走廊串起各个教室;或是注重功能区分,强调物理空间规划和建设,表现为学校建筑形式的模式化和标准化。

这种布局的背后是应试教学理念“批量化”生产人才的需要,关注数量和效率,忽视个性和创造力。在建筑层面造成的结果是建筑空间单一,缺乏灵活性,空间利用率低,学校千遍一律,缺乏特色,无法适应教学发展需求。

未来学校建设目的是为学生提供自由活泼、舒展个性的学习环境,改善教学条件。其校园布局可以概括为以下三种形式,即更新式布局、聚落式布局、综合体式布局[5],不同形式的校园布局有着一定的基本特征。

2.1 更新式布局

更新式是在传统行列式布局基础上,通过自由结构、丰富功能、拓宽走廊等对传统布局进行更新,达到满足未来学校的教学要求。其特点主要有以下两点。

①自由结构。校园总体布局结构拓扑关系仍然是行列式或鱼骨状布局,没有根本改变。但结构布局形式更加自由灵活,是多中心的,不再是传统的坐北朝南结构,方向自由、长短自由、组合自由,在这种结构自由的布局下,消解校园内外边界、建筑内外边界,室外围合出大小形状私密程度不一的庭院,增加了室外空间丰富性。

②拓展交通。将传统的交通流线转变为社交空间,提高空间可达性和复合性,走廊空间宽度扩大,功能丰富,设置玩耍交流空间、阅览讨论活动空间、非正式学习空间等满足学生需求。

更新式布局属于从传统中小学校建筑向未来学校过渡的类型。适用范围较广,尤其适应有地形高差和学校更新的情况。在传统布局基础上进行更新,易操作、可实现、效果显著,打破了传统布局方式分等级的空间组织和轴线约束,带来了自由通透的空间,并给与不同个体使用上再创造的可能性,是未来学校布局形式探索的开端。

2.2 综合体式布局

综合体式布局是围绕公共空间中心展开,其他空间通过高效组织,功能复合实现学校全部功能的集中式建筑综合体布局。其特点如下。

①空间立体化。当校园布局比较紧张时,向下可充分运用地下空间,结合下沉庭院、多功能台阶引入自然光线形成立体室外景观环境。向上可将操场空间布置在二层或者顶层,在操场下布置其他功能空间,提高校园空间利用率,打造多层地面。

②空间高效复合。围绕一个或多个公共空间展开组织,将功能空间围绕公共空间通过水平或者垂直手法高效组织,实现建筑效率最大化。

这种布局形式适用于城乡建成区、城市中心等用地规模有限的校园环境中,也在一定程度上可实现已建成校园空间的改造更新。其优点强调各功能空间的整合与联系,与未来学校的开放式教学模式相对应,注重教与学之间的沟通、交流,增加功能空间的互动性、包容性,既提高空间利用效率,又提升教学和学习效率,达到资源的高效利用。

2.3 聚落式布局

聚落式布局是一种以院落为中心展开,采用分散式、围合式等形态组合成院落式教学组团,将教学空间与环境有机组合成教学群落的布局方式。其特点如下。

①布局中多个院落。各个院落有自己的特点,或大或小,或开放或私密,或规矩或自然,为师生提供或开放或私密的环境。

②院落组团灵活组合。大小院落相互连接,营造不同层次庭院,植入学校各个角落,创建多样公共空间,形成院落式组团,形成以开放性和公共性为主的书院文化精神场所。这种布局适用于条件优越、用地宽松或对环境品质要求高的情况下。

聚落式布局有灵活性、复合性、丰富性等特点。打破传统中小学校园的建筑布局,由严谨、机械式的教学楼布局转变为自然、灵活的聚落式教学群落。将建筑与自然环境有机结合,打造轻松自然的教学环境,有利于成长期的学生们亲近自然。

以上三种布局模式根据用地条件、学校特点、学校规模、采用教学理念的不同而不同,校园形态应当多样化、多元化、各有特点,而不是千篇一律,每一所学校的设计都是新的探索,都是对师生的尊重,对未来学校的思考与探索。

3 未来学校规划布局的设计策略:以合肥市第六中学教育集团新桥校区为例

合肥六中是首批省级示范高中,新桥校区选址于经开区新桥科技创新示范区,用地约15.27hm2,东、南侧为主干道虹桥路、新郑路,北接次干道遥墙路,西临城市绿廊,建设规模为90 班寄宿制高中,总建筑面积约18.15万m2。

新校区地理位置优越,用地大小适中,西侧紧邻空港片区城市绿廊,南侧有焦湖水库,景观资源丰富。规划布局结合综合体式和聚落式形态,建筑功能整合、集约用地,打造以人为本、开放共融、绿色生态、活力创新的未来校园。

3.1 设计理念

①未来学校——以学生为中心

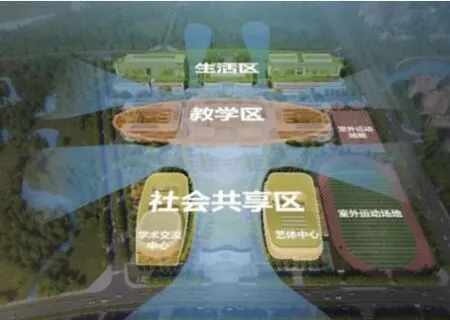

图1 规划布局(图片来源:作者绘制)

图2 总图鸟瞰(图片来源:作者绘制)

设计延续六中以人为本、以学生为中心的办学理念,流线便捷高效。

“品”字形教学综合体呼应“育人为本、三足鼎立”的办学思想,强调学校对学生品德塑造的重视,如图3所示。

图3 以学生为中心(图片来源:作者绘制)

②未来学校——开放·共享

社会共享区靠近主入口,对外开放。同时通过西侧景观带和南侧入口花园,与城市在空间上开放共享,如图4所示。

图4 开放·共享示意图(图片来源:作者绘制)

③未来学校——绿色·生态

建筑布局适当整合,最大程度的留出开敞绿化空间,打造花园式学校。校园景观主轴延续上位规划肌理,作为城市绿廊的延伸,渗透至校园三大组团之间,与建筑内庭院形成多园共融的生态景观体系,如图5所示。

图5 绿色·生态示意图(图片来源:作者绘制)

充分利用地面景观、坡地绿化、平台绿化、墙面绿化、屋顶绿化等设计手段,最大程度上为建筑引入生态元素,打造多维立体的绿色生态景观系统,如图6所示。

图6 多维景观系统(图片来源:作者绘制)

④未来学校——活力·创新

理念创新。通过对教学综合体的打造,打破传统教学功能间的空间壁垒,形成活力高效的智慧核“芯”,利用学街的串连,进一步加强交流与活动,使得非正式教学空间遍布校园的各个角落。

功能创新。通过对新型教学功能的引入,激发学生的学习潜力,为他们的全面发展提供有力的硬件支持。学科实验室、教学功能、教研用房以及为学生服务的阅览室、青春广场、学科展示中心都整合在中心教学楼中,体现以学生为中心。非正式教学空间与风雨操场整合为艺体中心。学术报告厅与行政、会议、画廊整合为学术交流中心,留出了完整的绿化空间。

空间创新。在保障正式学习空间外,强调对非正式学习空间多元化发展,包括廊道、架空、平台、环境、台阶等空间,具有偶遇性、融通性、趣味性、多义性。非正式学习是当代教育的改革方向,是未来学校设计需要提供的必要场所。

3.2 规划布局

一芯、一轴、两带、三片区。

一芯指教学核“芯”。教学区高一、高二、高三综合楼位于中部,与其他区联系便捷,正对主入口,提升校园形象。共享区位于南侧,包含西侧的学术交流中心以及东侧的艺体中心,共享区可对社会开放。生活区临近北侧绿化带,环境幽静,包含位于北侧中心的食堂以及两侧的学生宿舍。

一轴即南北文化轴串联入口广场、中心花园、教学综合体等,展示六中历史及校友风采。

两带即共享区与教学区、教学区与生活区之间自然形成较大开敞空间,最大限度引入西侧景观。东西景观带引入西侧城市公园景观与庭院花园融合共生,提升校园品质。

三片区即通过一芯、一轴、两带把共享区、教学区、生活区三区有机联系起来,三区相对独立,联系便捷。

4 结语

随着信息时代的到来,未来新建校园的布局、结构组织、学习空间、学习方式、课程体系和组织管理都发生着新的变化,本文以未来学校的建构为切入点,首先通过研究总结出未来学校的规划布局特征,其次结合笔者参与的实践项目做验证,通过设计理念的提出、规划布局的解读,验证了未来学校的可实施性,希望为未来校园设计提供一种思路和方法,借此抛砖引玉。