基于SD法的灶儿巷历史文化街区更新策略研究

2024-04-08李雪林陈金泉

李雪林,陈金泉

(1.江西理工大学土木与测绘工程学院,江西 赣州 341000;2.江西理工大学建筑与设计学院,江西 赣州 341000)

0 引言

随着经济的高质量发展与旧城更新工作的持续推进,商业化逐渐成为历史街区的主流发展趋势,然而慢节奏的空间不再适应于新的业态形式[1],无法满足当前的发展需求,因此历史文化街区的街道空间更新势在必行。对于以步行为主的传统历史街区,人群感知是评判微观空间环境的最直接手段[2],基于使用者的活动与心理需求进行更新设计,则更符合城市可持续发展的目标。因此,文章对传统街区的活动人群展开主观感受调查,运用SD法与因子降维分析法将固有的定性感官描述转化成为定量数据分析,为灶儿巷历史文化街区的更新改造提供理论支撑。

1 研究思路

1.1 研究对象

上世纪90 年代灶儿巷历史文化街区被赣州市政府公布为市级历史街区,如图1 所示。该街区包含灶儿巷、铁炉巷、六合铺、东门井、油滴巷、小坛前、梁屋巷、烧饼巷等共计8 条街巷,占地约11.7hm2,有寿量寺、筠阳宾馆2 处市级文保单位。因经过多次搬迁改造,街区内部人口总量较低,民居内部居住环境难以满足现代生活所需,搬离人数不断增加,目前商业开发工作停滞,仅作游览使用。

图1 灶儿巷历史文化街区图(图片来源:作者自绘)

1.2 研究方法

SD 法于1957 年在《意味之测定》一书中提出,引入建筑学研究后常用于借助对心理量的量化来衡量空间品质,探索影响因子。SD 法研究人对空间的体验,以及对体验的心理反应加以测定,其体验的对象可以是空间的全体,也可以是空间的一部分[3]。

文章采用SD法进行分析,研究人群对于灶儿巷历史文化街区的主观感受,从统计结果中分析出受访者对灶儿巷历史文化街区的主观感受,评价项尽可能多地选取与描述研究对象有关的、且词义相反的形容词[4],并使用李克特量表法进行设计。

2 因子分析

2.1 评价语汇选取

参考维卡斯·梅塔(Vikas Mehta)关于公共空间品质的五个维度研究,选取16 对互为反义词的形容词对灶儿巷街道空间使用感受进行评价。该表评价尺度分为7 个级别,分别为很差、较差、有些差、两可、有些好、较好、很好,相应的分值为-3、-2、-1、0、1、2、3,以便定量分析时数值化。

2.2 信效度检验

本次调查共发放调查问卷104 份,其中有效样本数据99 份,对其进行标准化处理获得每项因子的评价分数并绘制心理量折线图,如图2 所示。利用软件对数据进行分析,结果显示,KMO 值为0.680(大于0.5),Bartlett 球形检验显著性为0.000(小于0.001),可以进行因子分析。

图2 SD心理量折线图(图片来源:作者自绘)

2.3 因子分析

分析得出前四个因子的特征值大于1 且累计方差贡献率为76.249%,故取其作为公因子,为了解各公因子与因子之间的关联度,将结果数据导入SPSS21.0软件进行处理,得到成分矩阵表,为进一步明晰各公因子对相关因子的解释及代表意义,将数据进行因子旋转,得到旋转后的成分矩阵表,如表1 所示。

表1 旋转成分矩阵表a

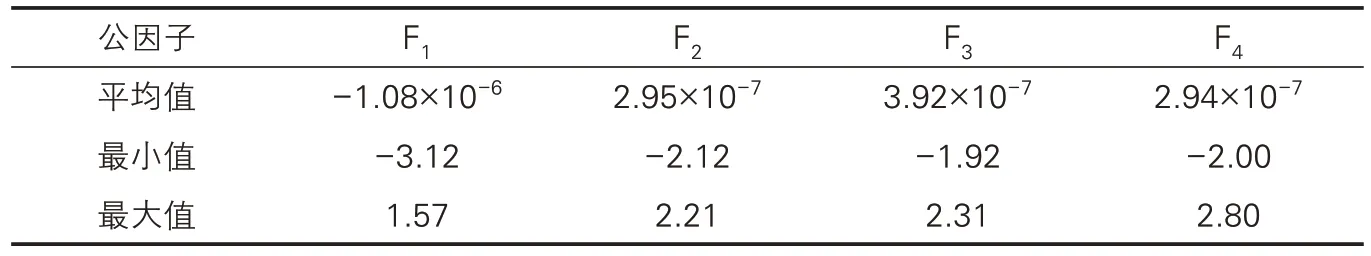

在公因子1(F1)中,整体载荷量为23.063%,包含的因子有明暗度(0.876)、遮荫效果(-0.857)、卫生状况(0.846)、基础设施(0.749)、建筑保护(-0.602),对应的相关形容词有明亮的、整洁的、完整的,描述了使用者对街区的视觉感受,将其定义为视觉因子,该项得分较低,如表2 所示,说明街区在视觉观赏方面有待提升。

表2 公因子得分表

在公因子2(F2)中,整体载荷量为20.541%,包含的因子有知名度(0.861)、业态丰富度(0.752)、街巷交通拥挤度(0.736)、色彩丰富度(0.645),对应的相关形容词有富有名气的、丰富的、畅通的、色彩高雅的,将其定义为吸引力因子,得分尚可,街区吸引力上存在一定优势。

在公因子3(F3)中,整体载荷量为16.478%,包含的因子有街区美感(0.922)、街区人气(0.885)、安全感(0.610),对应的相关形容词有美观的、热闹的、安全的,描述了使用者处于历史街区这一空间内所感受到的氛围,将其定义为氛围因子,得分最高,说明灶儿巷街道营造的氛围感尚可。

在公因子4(F4)中,整体载荷量为16.167%,包含的因子有绿化情况(0.828)、休憩设施(0.720)、地域特色(-0.605)、整齐度(-0.458),对应的相关形容词有稀缺的、不足的、富有特色的、整齐的,描述了使用者处于历史街区时的直接体验,将其定义为体验因子,在活动体验观感方面有所欠缺。

3 街区保护与更新策略

基于上述分析结果与现场调研并秉承保护优先的原则,针对灶儿巷历史文化街区当前所面对的问题,提出以下更新策略。

3.1 完善基础设施,提升游览体验

灶儿巷历史文化街区内部服务设施不完全,休憩场所设置不足,导致游客体验不佳,游览印象差,重复游览行为占比低,无法形成较高的游客黏度。更新升级应当以人的需求和体验为重点,增加服务设施与休憩设施的配比,优化游览服务,提升使用体验。

①合理分布垃圾桶、洗手池等便民设施

街区内部垃圾桶分布不合理,使用不便,梳理流线重新规划垃圾桶的分布地点与数量。结合街区历史文化,仿制灯笼、树桩、花盆的形状,制作新的垃圾桶样式,与街区特色相呼应,做到不突兀,不标新立异。

②结合场地,增加休憩设备

街区内部缺乏必要的步行休憩场所,不利于形成交流空间,游客进入街区多在石墩处做短暂停留,难以留下深刻印象。可因地制宜,利用现有场地与绿化进行休憩设计,如沿树木周边布置木制座椅等供路人休憩使用。

③增加夜间路灯照明设施

街区内夜间照明设施不足,身处其中缺乏一定的安全感,应当增设夜间照明设施和安全标识等,以加强心理安全感受,延长场地的使用时间,提高利用效率。

3.2 延续街巷格局,加强建筑保护

①街区内部交通

相关人员应该加强管理,禁止机动车驶入街区内部,同时合理设置自行车、电动车的停车点,疏散交通量,减少保育院上下学时的拥堵现象,提高通行效率。

②建筑保护

街区内建筑、构筑物等均有不同程度的破损,视觉效果大打折扣,应对破损建筑等进行登记,逐次逐批进行修复,坚持修旧如旧、新旧有别的原则。

③建筑色彩

根据保护为先的原则对该街区进行色彩规划,从影响较低、效果较好、成本较低的装配方面着手,如配置能够展示宋城特色的灯笼、酒招等丰富街巷空间内容,提升色彩层次,增加美学价值。

3.3 增加街区绿化,美化街区环境

灶儿巷历史文化街区内部多条街巷均存在绿化数量与种类不足,视觉效果差的问题。考虑到历史街区宽度有限这一实际情况,可以通过垂直绿化的方法进行改善,历史街区空间可分为点状空间、现状空间以及面状空间三大类[5]。

点状空间可结合场地在此进行节点立体绿化设计,如与地面铺装样式相呼应,绿植容器以铜钱的圆形形制为基调进行特色化设计,再点缀花鸟蝙蝠等寓意美好的式样,彰显古城特色。线性空间承载了较多的交通功能,因此对此进行设计时首先考虑降低对交通的影响,应当以墙面立体绿化为主,种植爬山虎、蔷薇、紫藤等攀缘植物丰富建筑立面。城市的第五立面也越来越受到关注,其屋顶应该具有较为显著可识别的特色,可以在建筑保护的前提下安置地毯式轻质屋顶绿化,提升绿色街区氛围。

3.4 丰富周边业态,满足游客需求

基于街区保护要求与分析结果,丰富街区内部与周边的业态层次,以满足各类人群的需求。在不改变原建筑风貌的前提下,将原有的建筑功能转换成擂茶铺、工艺品展览馆以及赣南特色手工艺体验馆等,提升游客的参与感。

3.5 加强文旅宣传,形成品牌效应

加强对本地非遗文化的宣传,文旅结合[6]。灶儿巷历史文化街区地理位置优越,可以利用其外部空间,定点定期举行特色民俗活动,聚集街区人气,再以历史文脉为线索串联空间格局形成纹理交织[7],加强与八镜台、郁孤台、南市街等历史文化街区的联系,同频共振,实现连锁反应,打造并激发地方品牌效应,增强灶儿巷历史文化街区在同类型旅游项目中的竞争力。

4 结语

过去历史街区的商业化开发模式较为粗放,多以经济利益为导向,对建筑及周边环境造成了不可修复的破坏。随着城市化进程加快和产业结构不断升级,历史文化街区因其活态遗产的特殊性而面临保护与发展的双重矛盾也应以新的手段来解决[8],因此街区的更新应当尊重人的感受,满足当地居民与游客的多层次需求,加强对特色文化的挖掘与市民生活内涵的激活,实现多方面的协同发展。