上海音乐学院民族音乐研究室成立70周年感怀

2024-03-14郭树荟

郭树荟

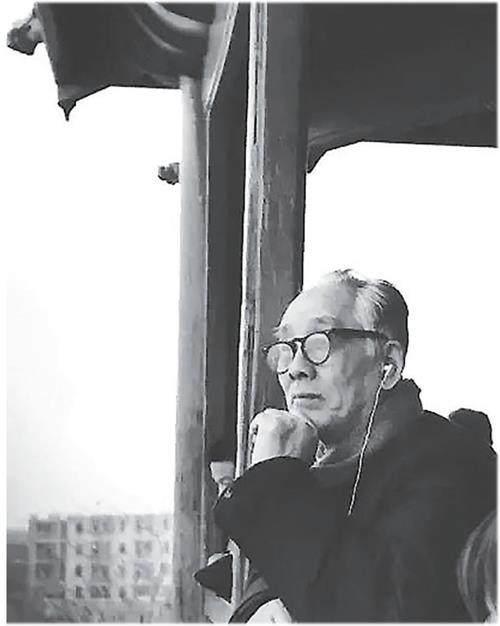

上海音乐学院民族音乐研究室自1953年成立,迄今已有70年的历史。1953年,贺绿汀为了最大限度地体现其教学思想与教学理念,身先士卒、身体力行并首任民族音乐研究室主任,作为专业高等院校率先开拓“向民间音乐学习”,是“民间艺术进校园进课堂”的倡导者。贺老为民族音乐研究室制定了非常具体的个案研究、教学实践、教材撰写以及创作参与的多样性民族音乐在高校传承的实施细则方案与宗旨。从民族音乐研究室到民族音乐课,从收集整理到课堂教学及教材的形成,70年来的理论与实践、教学与科研,民族音乐研究室为中国民族民间音乐在通向专业教育的历程中,在历经了漫长而充满曲折的教学与科研的实践中,为中国音乐的发展树立了风范与学术标杆。

从无到有,以身示范。民族音乐研究室成员在每一个歌种、乐种、剧种、曲种的民间实地考察过程中,在资料储存的整理中,在教学课堂的实践中,在民间即兴方式的传承与理性科学的量化体系中,曾面临不可预料的挑战及不同地域、不同民间习俗和传承方式的多重冲突与拷问。如何将最具代表性的民间艺术融入高校教学体系,既能保持民间音乐的活态性,也要鉴别和挖掘整理,同时如何付诸于课堂教学,在从民间到学院专业化的转换过程中,上海音乐学院民族音乐研究室为此打下了坚实的理论基础。民族音乐研究室早期成员:黎英海(第二任主任)、沈知白、胡靖舫(民族音乐研究室副主任)、高厚永、夏野、韩洪夫、王秀卿、丁喜才等,他们既是中国音乐发展历程中响当当的名人录,也是贺老以学院构建、学科发展及培养人才与民间艺术家合为一体的新型办学理念的具体实践。之后,我们坚持了70年,象牙塔外散落的民间音乐一旦进入校园,他们所亲身参与的教学,基本上都化作了学术研究的理论来源、课堂教学传承的根本。至今看来这是非常超前的顶层设计,它聚合了中国民族音乐学科布局与人才培养方向,也是民族音乐理论、表演、创作三大体系与“民歌、民族器乐、戏曲、曲艺” 四大件的高校教學实践。1958年“民族音乐研究室”恢复建制,在沈知白先生领导下,高厚永、夏野、江明惇、陈应时、刘国杰、连波、李民雄、滕永然等专家们,对各地民间歌曲、民族器乐、戏曲、曲艺音乐,进行了大量的实地考察、演出观摩、资料搜集、记谱分析等工作,从学科专业化视角将研究范畴、学科属性、研究方法、教学理念等方面进行明确定位。民族音乐研究室的许多教学理念和研究成果已成为高校专业化教育的重要承载,几代学者的传承与坚守构成了当代高等音乐院校知识体系构建和课堂教学教材编写的模式,深刻影响了中国传统音乐学科的高校教学体系。

一、从向民间音乐学习到专业化教学成果的转化

民间音乐作为活态文化的知识传承,随着时代的发展,民间文化土壤的变化,课堂教学也随之变化起伏。由最初的民间采风、理论总结到舞台艺术的转型,民间音乐的研究逐渐显现出总体的轮廓,其中,早期的个案深入研究,奠定了民间音乐教学与研究的基本模式。比如黎英海的《汉族调式及其和声》,除了书中呈现的西方和声体系,作者还深入民间实地采风,从民歌编配、教学、创作的实践中出发,把对民族调式的研究延伸至戏曲、说唱及民间器乐等领域。这一过程非一朝一夕,探索中国民族和声发展需要熟稔的民间曲调、民间调式的实践,同时要结合西方的技术分析方法,该书的出版是民族音乐研究室探索教研实践的整体成果之一,更是中国音乐研究、创作、教学必不可少的经典参照。民族化和声成为中国音乐创作的本土技法和民族精神的创作实践资源, 大量有时代意义、中国本土风格的作品,在情感表达、叙事写意、生活题材及音乐语言的审美追求上,都体现出鲜明的民族化和声倾向。今天重温《汉族调式及其和声》这本书著体现了受民间音乐滋养改变了学院西方音乐体系为主的创作语言技法,同时学院艺术审美理念也影响了中国音乐理论研究创新的主体,应该说,这些都与民族音乐研究室的观念与实践相关联。

另一位民族音乐研究室的成员高厚永先生,他是1951年在上海音乐学院“音乐干部专修班”学习作曲。1953年被贺绿汀钦点留校,和黎英海、夏野、胡靖舫等一同调入“民族音乐研究室”。1954年,他和夏野等人共同创设民间音乐理论课,由高厚永开设以体裁分类的民歌课,夏野开设以声腔分类的戏曲课。1956年,从民族音乐研究室到我国高等音乐学院中的第一个民族音乐系——上海音乐学院民族音乐系成立,体现了在贺绿汀建立中国民族音乐体系方针下,沈知白、卫仲乐、高厚永等前辈为民族音乐理论、表演、创作走向新高度付出艰辛努力。1958年民族音乐研究室恢复建制,在三大体系下,理论研究四大件“民歌、民族器乐、戏曲、曲艺”,凝聚共识的教学与科研布局清晰。编写出《民间歌曲概论》《民族器乐概论》《单弦牌子曲》《榆林小曲》还有许多油印教材,填补了高校民族音乐教学教材的空白。比如高厚永先生将民间器乐具有普遍性的创作手法、曲牌规律、音乐语汇、演奏习性等进行论述和研究,将民族器乐体裁分为:锣鼓乐、吹打乐、丝竹乐、弦索乐、独奏乐五种。至今,我们在学习民族器乐体裁分类时,还是不可回避参照他的这本书著,书中所涉及的学科特色与特点,与高厚永先生多年的实地考察、第一手民间音乐资料的分析研究有密切的关系,为民族器乐的研究与教学建立重要的理论基础,并作为经典民族器乐理论教学教材影响广泛。

二、从民间音乐语汇到学科核心话语的建立

高校民族音乐理论教材在白手起家的过程中,凸显了与其他教材不同的特质。第一阶段是深入民间搜集大量的音乐事实,整理研究、储存优秀的民间音乐文化资源,向民间学习,同时还要具备成果转换,这对于高校教学的技术语汇和课堂教学有重要的作用,而如何将这些珍贵的艺术资料转换成课堂教学和理论思想、创作表演的学院资源,这是理论形成的重要根基!民族音乐研究室的学者前辈几乎个个都会创作、会演奏、会演唱。那些散落民间被学者们挖掘的珍品,成为个案研究的模本,丁喜才的“榆林小曲”、王秀卿的“大鼓”、孙文明的十首胡琴曲、徐丽仙的“丽调”、浙东锣鼓等等,形成了经典教材《汉族调式和声》《戏曲音乐研究》《民族器乐概论》《曲艺音乐概论》《汉族民歌概论》的理论基础,这些经典开枝散叶在上海音乐学院乃至中国高等音乐学院的课堂,成为20世纪以来传承教授民间音乐的重要载体。

有了最初教材与课堂的实践,民间艺人与高校教师之间如何转换身份?如何将艺人们几代人传承的精品记录、分析,生成为知识并在课堂上教授传播?这些鲜活的民间音乐传统文化如何为创作提供营养与补给?我们今天不禁追问,田野调查的核心除了描述和叙事,留给以音乐为主的精神旨趣是否过于局限?民间音乐在不同时期都会遭遇舞台化、艺术化、现代化的变迁,依靠强大的传承方式和民俗审美心理,使它们顽强地生存于当下。在主体与客体研究话语里,宏大的社会学理论和方法可以触摸到中国社会生活春去秋来的变迁,乐音存在所联动的文化生态,社会学、民族学的研究经验说明这个过程和内在特质是丰富的、具体的、感人的,而作为民间音乐存在的模式,谱本、音响、视频如何为后人再演绎、再研究则至关重要。我曾邀请苏州弹词艺术家盛小云老师来上海音乐学院上课,她在讲到“丽调”名段《情探》时说:“徐丽仙先生的唱腔过门都是定腔定板,因为上海音乐学院的学者在1959年前后给徐丽仙记谱订谱了,此后这几段唱腔就再没变过,我们现在的唱腔、伴奏和谱子完全是同步的。”这首唱段呈现出表演者的个体感性在经历了专业化、舞台化与现代化的洗礼后,生发为民族音乐的经典。

三、从教材教学的主体性到跨学科认知

70年来前辈学者们所做出的贡献和努力,所形成的教材和课堂教学,所用的核心技术语汇离不开当年所记下的文本和体裁分析等等。70年前那些经典文论再次显示了学科的存在意义。今天,我们进一步追问:我们与民间音乐的关系是什么?民间如何走向学院?学院如何向民间学习并进行知识再造?在一系列历史变迁的过程中,教学模式也随之发生变化,甚至有一个变异期,我们如何梳理、优化和面对当下的教学生态?初创期,民间音乐表演与理论家之间渗透着的话语逻辑,能够清晰地看到来自中国古代音乐的历史积淀,来自国家民族文化建设的需求,来自东欧的经验、来自西方音乐理论的影响等等。学科内部与外部之间的碰撞,从来不是单一的,而是在民间音乐文化体系中,孕育着多学科间的交融并客观面对不断刷新的巨大的参照系统。从个案研究到基本形成的传统音乐四大件的酝酿成熟,直至80年代之后陆续出版的“概论”教材以及多本中国传统音乐教材逐渐纳入高等院校的教学体系中,遗憾的是,课程设置并不具备整体性。比如,有些学校只有民歌模唱课、有些学校只有民族器乐课、有些学校有戏曲概论课,有些学校有自己地域的特色民间音乐课。但是,许多学校的教材、课程设置、课程名称至今尚未统一,没有完整的四大件教学系统,更没有这门课程的通识教学概念。我们曾在2011年首届上海音乐学院发起的“中国传统音乐教学与学科建设”会议上提出了这些问题以及分层教学和教材、音响视频等等相关问题,并对学科发展的未来及其基本知识与基础理论共识取得广泛认知。但是在人才匮乏、对传统音乐所具备的知识能力有限,限制了学科的整体发展。有种说法,现有的“概论”偏重基础知识的入门教材,仅供本科生了解一般化的传统音乐知识,为更高层次的学生提供用于研究的理论工具则不足。事实上,近三十年来,传统音乐教学的不完整性,加之跨学科的影响和介入,基础知识已经变得异常薄弱。对于青年学子来说,如何面对一首民歌、一段唱腔、一种奏法,每当遇到具体问题时,几乎所有涉及的技术分析和基础知识的参照,又都来源于最初的几本“概论”。

当然,任何学科与教研要更新,新编、补充是它的属性,在口传心授、随意又即兴的民间音乐个性存在的特色中,专业化教育更要注重全面的通识训练。在几代人努力达成的学术基本框架下,形成具有学术主体共性特色的知识体系,在通识的前提下,补充新的田野考察资料、新的问题意识和批评意识以及新学科的理念,这不仅为不同阶段通行教材注入新鲜的学术补给,亦有助于发现传统音乐教材建设中的缺憾,普及所必需的可复制性与传播性。从另一个视角来看,教材本身的稳定性意味着创新的有限性,《曲艺音乐概论》《腔词关系》至今仍然是学术研究与教材参照的经典文献。而现状是,我们所聚焦的理论性、核心性和纯粹性處于边缘,新的学科增长点更多是伴随教学与科研而产生,在交叉学科和跨学科的现代新兴学科影响下,通识教育、基础教育尤显重要。学生在本科阶段需要完成模、唱、背、记、写的感性积累和体裁分类认识,同时,需要熟稔地会唱上百首各地民歌、聆听几十首古乐新声、学唱并会鉴赏几十首不同剧种、曲种的经典唱段,没有这些储存和感性积累,那些实地考察像风中零散的树叶,发出的感叹是短暂而脆弱的。

从1955年《民歌独唱曲》、1958年《单弦牌子曲分析》、1959年《汉族调式及其和声》到1962年的《民族民间音乐概论》出版,开启了中国高校民族音乐理论专业教材的模本,基本体裁与研究学习范畴在学界达成共识。回眸历史,在民间音乐进入中国高等教育的知识谱系中,无论是流传古今、散落日常生活中的歌种,还是熠熠生辉的各地方乐种,无论是活跃在书场书院的曲种、还是有着古老而深厚梨园文化的剧种,个案研究、区域研究联通了点状、块状的态势,硕博论文与学者专著出现前所未有的勃发涌出之状。回到课堂、回到教学,传统音乐理论最基础的学科知识谱系,并没有被纳入各大音乐学院教科书与课程设置系统中,大多是采用部分内容教学和个案研究参照,缺少通识教育的教材,缺少具有学科概念范畴的课程设置,缺少通识教学的师资。在本科与硕博学习与研究之间,亟待建立分层教学思维。高等音乐院校的民族民间音乐学科体系仍然不够全面,学科中心问题研究被淡化。但是,70年来,几乎所有传统音乐理论研究和教学无法绕开的主要问题,那就是有关民歌、民族器乐、戏曲、曲艺的经典论述,都与民族音乐研究室早期阶段衍生出来的理论著述相关联。我们应该保持和传承全面的学科训练,在中国传统文化复兴的今天,有更多的反思,重新审视中国传统音乐理论应有的形态,探索个案研究与通识教育体系建设的可能性和必要性,提升自身学科的进步,使教学与研究在中国本土专业化中,在世界优秀文化资源中,反思中国传统音乐学科的现实与未来。