运通古今河曜苍穹

2024-03-14姚帅

姚帅

由江苏省演艺集团出品的合唱交响曲《大运河》(唐建平作曲,冯亦同、唐建平和王凌云共同作词),作为文化与旅游部2020—2021 年度“时代交响———中国交响音乐作品创作扶持计划”的入选作品,于2023 年4 月24 日首次亮相国家大剧院第八届“中国交响乐之春”舞台,由指挥家陈琳执棒江苏交响乐团、江苏歌剧舞剧院合唱团,并联袂多位歌唱家倾情演绎。

大运河是世界上最长的人工河道,纵贯南北沟通五大水系,不仅是润泽千里的“黄金水脉”,更是横亘古今、奔流不息的“千年文脉”, 利用好这一“活”在当下的文化遗产具有重要意义与深远影响。在新时代背景下,以世界文化遗产“大运河”为题材,运用“合唱交响”这一音乐体裁深刻地展现了运河精神内涵。作曲家以其匠心独运的艺术形象构思与精妙表达对大运河独特的地域风貌生动描摹,将其丰厚的人文情怀与历史底蕴娓娓道来。

一、以宏大叙事寻觅精神根基

音乐作品的艺术价值能够实现,离不开创作者的主体认知,其思想是建构作品意蕴的本源。那么构筑这部题材创作的思想基础是什么呢? 对此,作曲家给出了自己的解读:“写大运河,不能仅仅将大运河视为物质的水,而是要通过大运河描写中华民族的精神、描写人的气魄,最终的主题都集中在‘天下之水,千里流波这八个字上。”①作曲家以生生不息的人文精神作为统领整部作品的音乐蕴意与审美追求,体现了以“人”为核心的创作理念。作品创作过程中,为了深入了解运河文化,作曲家唐建平不仅查阅了大量相关史料,还深入运河沿岸城市进行实地采风, 在感悟独具两岸特色的历史人文、自然风貌的同时,挖掘运河沿线地区具有标识性的音乐元素,将“自然之水”中那饱含深意的语境与生命潜质,以交响化的纵深发展与丰富多彩的音响结构形象表现出来, 从不同维度立体地讲述大运河故事。作曲家精心设计选用“九”这一数字中最大的个数来创构九个乐章的结构叙事,以此来展现大运河气势之磅礴、气象之壮阔、气韵之深厚。

作品整体构架及各乐章题意以运河历史、自然风物以及人文精神为建构依据,“一撇到隋唐,一捺通京杭”②。一撇一捺就构成了一个大写的“人”字,正是这看似简单的“人”字,塑造出了大运河的文化品性,也成为该作品的情感关联。九个乐章是以运河“人”字形态为结构引领,一撇一捺间形成上、下两阕框架的全景式展现。前五个乐章为上阕,从《天下之水》《千里流波》中感怀千年运河历史流淌的波澜记忆,再从《云溪帆影》《水弄星天》到《水韵乡情》, 这是对云水相接时氤氲朦胧与旖旎纤柔之美的写意;后四个乐章为下阕,从《风雨河殇》到《逝水如歌》是荡气回肠的英雄气概以及百姓家园尽失无尽悲痛的情景刻画,从《水向高处》奏响河运船帆舳舻千里、惊天动地之壮观动象,再到最后乐章《大运之河》,一曲对运河深邃内涵的精神礼赞,象征中华民族坚强不屈、生生不息的精神和冀望。

九大篇章独立成篇却又融为一体,人们在交响乐与合唱的震撼声中回眸历史,感受运河沿线城市的独特地理风貌。人们在世界文化遗产大运河的作用下,一同以音乐叙事寻觅其精神之根基,从而扬励大运河“日月经天,江河行地”③之生命蕴涵。这一精神是作品核心的人文主线,更是题材主旨与音响结构有机融合的存在内核。

二、景象塑造与艺术语言的逻辑化表现

音乐的描写通过乐音组织对客观世界的万般音响进行加工、提炼,从而间接表现出这个世界的种种动态,为听众提供一种关于这个世界的特殊的音乐性画面。作曲家通过体验与感受,以高度的艺术技巧将生活中获得的诸种听觉与视觉感受转化为乐音体系,以此使音乐形象形成“情”“景”“理”三者的高度融合与统一。

正如作品《大运河》,作曲家将运河景象的塑造与精神文化的内在意蕴很巧妙地渗透于作品内容与形式上,灵动于作品的音响空间中,以娴熟的技术手段在音高、音色、和声语言等方面进行逻辑化表现, 着意于造“景” 的同时, 也在音乐中传“情”,以此达到情与景的和谐交融,并形成音乐情感表达的内在关联,充实并完善大写的“人”。通过民族性素材的创新发展、多元化音响筑构及合唱与乐队的交融拓展来进行文化意象的细致刻画与表现, 呈现出从运河景象的塑造到精神生命更丰富、更深层的赞颂。

(一)民族风格语境的音乐建构

音高素材是整部作品创设的基石,通过建构与设计,不仅能够塑造特定内容、体现作品语言风格,更影響音乐的文化内涵与审美意趣。大运河地跨十纬”,纵贯南北,流域宽广,多元、丰富的音乐文化是运河特殊的记忆符号,是运河人文精神风貌的真切显现。作曲家将这具有浓郁地域特色的音乐语汇作为主题建构的基础核心,升华为具有特殊表现意义的核心音调,不仅为“景象”的构建获得多视角的呈现空间, 以形成具有标志化的“声音符号地图”,更为传统人文精神赋予当代艺术表达之意韵。江苏民歌《拔根芦柴花》《茉莉花》是整部作品的核心素材, 不仅是构成首尾乐章的主题音乐,还是第二、第三和第五乐章的核心音调。由于江苏段是运河中最早开凿的区段,当地民间音乐可以更好地建构符合作品审美关联的音响表现,能够与当代听众产生心灵上的“同频共振”。除此以外,运河沿线的其他音乐元素也成为民族风韵表达的重要构成,如民歌《咯东代》在第二乐章的引用,以其衬词唤醒蕴藏于运河的文化基因及存储于百姓生活中不经意的“感动”;又如,苏州评弹在第四乐章的运用,通过丰富的创作手法,将评弹中节奏性和韵味性的音腔唱调巧妙融入,以极具特色的吴侬软语与交响乐相映成趣,带给人亲近之感的同时,也真实反映出当地地域文化属性;同时,在第八乐章中借鉴运河号子民歌素材,将典型的“一领众和”呼喊方式、变化的音韵节奏融入其中,以此起彼伏的百变声腔再现运河水韵的独特景观。

这些具有民族性的音乐元素为作品风韵的展现提供了动力和保障,更为表“意”赋予当代语境下的民族文化内涵。在此,作曲家对其提炼、加工,以特色化技术手段衍展音乐素材,以动机式的发展方式重构于旋律、和声及交响性音乐织体中,营造多元化表现形态,使作品获得更加丰富的音响色彩。

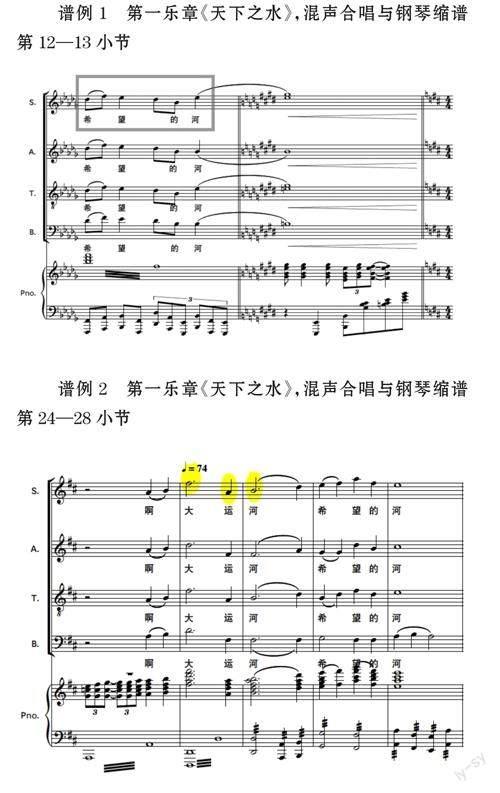

作品开篇引子部分的合唱音调取自《拔根芦柴花》开始几个音(见谱例1),通过拉宽节奏将原本恬美的民歌小调发展为气势宏大的颂歌,让原本的民族音调获得动力性发展。又如,当音乐主题出现在合唱“大运河,希望的河”(见谱例2)时,其音调就来自《茉莉花》前3 个音,作曲家将原曲的上行小三度变化为下行大六度,以大幅度音高变化展现其波澜壮美之情境, 更见出其对民族音乐的用心探索。这种创新性表达还体现在以调性对置来对民歌素材作进一步拓展。如第三乐章中女高音领唱旋律E 徵《拔根芦柴花》与女中音旋律D 徵《茉莉花》的对唱,两首不同性格的短小动机巧妙地在不同调性中进行对接,通过调性色彩对比,并通过紧缩与放宽的节奏设计使两声部在各自空间发展、衍生,使古老的民歌焕发新的活力。这些特色化素材处理不仅鲜明地显现民歌核心音调形态,又凸显了民歌的神采风韵,达到“形神兼备”之意义,这也正是作曲家将其创作手法称之为“泛民歌”的独创性表达。从丰富多样的音乐表现中,实现风格的统一性与内在动力的持续性发展。

(二)特性化手段的音响表现

“音乐的感染力是通过多层次的艺术化音响手段来实现的。”⑤作曲家不仅需要细致考虑各声部间的内在音响结构平衡,更要把握整体音色的有机融合,以此将不同乐器的音色表现与作品内容构筑起合理化音响关联,达到形式与内容的高度和谐与统一。

唐建平以“对比统一”的逻辑理念创构内在音响结构。“虚实结合”的音响表现手段以及层叠交错的线条声部与细腻的配器手法相通相融,刻画气韵生动的运河景象,为音乐内容拓展出更广阔的表现空间。

第一乐章以“素描”式结构方式来摹绘运河宏阔波澜之整体意象,开篇以低音提琴与大提琴的震音加之低音单簧管的持续音开始由远及近式的层层推进,以长线条的表现形态慢慢铺陈开来,乐器声部逐层渐长,引至合唱主题旋律“大运河,希望的河……”的同时,不同乐器组之间通过长短声部线条的交替对位以及不同织体音型的交织形态变化展现运河之水穿越古今的浩然气势, 尽显沧桑之美。而第二乐章在对运河历史叙述时更显音乐设计手法之巧思,以“说唱”形式追述运河历史,在从南到北的“说唱”中以标识性的音乐来配合题材内容,以妙趣音响展现在运河孕育下那迥然不同的人文性格。当说唱到“浙江的潮涌起磅礴,杭州拱宸桥悠悠”时,弦乐组声部奏出《紫竹调》的旋律,让听众形象而真切地感受到诗意化江南水乡风情。如果说第一、第二乐章是运河实景的写法,那第三、第四、第五乐章则是在营造空灵与深情的诗意之境。作曲家以同音色的弦乐组为主调、以木管组为音响渲染生成充满意蕴之美的运河水境;在清透飞逸的五声化和声设计与清雅婉转的竖琴音色的交融中衬托出女高音民歌领唱的淳美幽远;在声乐与乐队的对置与呼应发展中,通过音色的细微变化营造个性化的氛围之美,表现其细腻灵动之艺境,让听众获得愉悦享受。

同时,作曲家还以特殊的乐器音色为作品之妙趣点缀,为音响构筑深厚的文化属性。当第二乐章男高音声部唱到“大运河向北流,它穿越了层层的山峦,见过了泰山……”时,作曲家引入山东评书梨花板, 以象征性的地域民间器乐来深化音乐内涵。作品通过出其不意的编制外音色介入,不仅见出美感上的追求, 也对刻画运河性格起到重要作用,以特性化手段从“景象”塑造到“象”外之“意”的抒发,从而实现音乐从具體形象描绘到题旨意境的升华。

(三)交响化结构设计拓宽合唱、领唱与乐队的融会空间

在整部作品中, 合唱占据非常重要的统摄地位,不仅具有渲染情境、深化主题等作用,还体现结构化的意义特征,与乐队互为支撑、交相辉映,获得声乐与器乐之间契合的极致效果。作品称之为“合唱交响曲”并非传统意义上的交响大合唱,而是将其视为一部大型交响乐,融入合唱、独唱与领唱等不同形式的作品(唐建平语)。在此,我们不妨把合唱理解为广义交响乐的有机组成部分,更是一种主题性意义的呈现。

作曲家运用丰富的合唱技艺巧妙处理声乐与乐队、合唱与独唱间的内在逻辑,使纵向的声部节奏与横向的音高旋律很好地结合, 对声部的疏密、色彩的浓淡处理得张弛有度。如第一乐章中,乐队- 领唱- 合唱- 乐队的交错结构呼应,共同对歌词内容进行表达,恰如其分地呈现歌词所建构的历史语境与叙事情景,交响乐队为合唱推波助澜。又如第三乐章中的第87 小节木管与弦乐组旋律以模仿式复调呈现,其复调式思维与合唱形成呼应,器乐化的呈现方式与声乐形成对比,合唱与乐队互为依托,使合唱交响体裁特性得以淋漓尽致地表现。又如,第一乐章结尾部分通过融汇之前的核心音调方式来作结尾式总结,将其频繁穿插与转换以实现音乐素材的统一发展,合唱则以轻声齐唱核心音调来表现悠远、恬静之感。

合唱与领唱之间也体现其多声复调思维。合唱通过丰富的多声层次和细腻的力度,以模仿对位手法形成此起彼伏的效果。如第一乐章中59 小节男高、男低与女高、女中声部之间相差一小节的卡农模仿以及第九乐章中在合唱“美哉大运河”处以相差两个四分音符时值,分别从男低音、女中音再到男高音声部依次呈现,声部错落有致,极富表现力。又如,第五乐章从第32 小节开始,男、女高音声部的合唱与女高音领唱在不同位置的重叠与连接,运用多种不同的对位形式, 声部游刃有余地伸缩扩张,将音乐推向高点。

结语

合唱交响曲《大运河》是一部时代主题鲜明、立意深刻的音乐作品。作品所呈现出来的恢弘交响性与细腻深情的歌唱性,充分体现了作曲家对大型作品及其结构布局的驾驭能力,以及在创作上多年来坚持不懈的艺术追求与审美旨趣。正如作曲家在谈及自己的创作理念时所说:“不追求极端的理性主义的形式与逻辑,而注重于音乐表现的精神内涵和人的生命意识,将内心的真情实感为创作的最根本原则,在音乐中表现‘人的力量和生命意识是构成我音乐创作思想最核心的基础。”⑥合唱交响曲《大运河》正是这样一部追寻思想和艺术境界高度的成功之作。