双硫仑联合紫杉醇对食管癌细胞增殖、侵袭能力的抑制作用及其机制

2024-03-08冯晓延熊荣生许可徐谊王浩

冯晓延,熊荣生,许可,徐谊,王浩

广西壮族自治区南溪山医院胸外科,广西桂林 541002

食管癌是消化系统中最具侵袭性的恶性肿瘤之一,其发病率、病死率呈逐渐增长趋势[1]。大部分食管癌患者就诊时已处于局部晚期或有远处转移,需要新辅助治疗降级后手术或进行姑息性放化疗。紫杉醇是一种天然抗癌药物,目前在临床上广泛应用于乳腺癌[2]、卵巢癌[3]及肺癌[4]的治疗中。在食管癌的新辅助治疗及晚期食管癌治疗中,紫杉醇均有不错的临床表现,但仍有部分患者化疗效果不佳[5-6]。双硫仑最初作为戒酒药物使用,近期有研究发现其具有潜在的抗肿瘤药理作用[7]。微管是由α/β/γ 微管蛋白组成的异二聚体,是细胞骨架的重要组成部分,在细胞的多种生理过程中发挥重要作用,干扰微管蛋白聚合和解聚可以干扰肿瘤细胞的有丝分裂,进而抑制肿瘤生长。B 细胞淋巴瘤2(Bcl-2)在多种恶性肿瘤中均呈不同程度高表达,其具有抑制细胞凋亡的作用,抑制Bcl-2表达是非常有潜力的抗肿瘤治疗方法。2023年4月—7月,本研究观察了双硫仑联合紫杉醇对人食管癌细胞增殖、侵袭能力的影响及其可能的机制,以期为双硫仑应用于食管癌的治疗提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 主要材料 食管癌细胞TE-1、TE-10 均购自中国科学院分子细胞科学卓越创新中心,双硫仑、紫杉醇购自大连美仑生物技术有限公司。α 微管蛋白抗体、Bcl-2 抗体购自武汉三鹰生物技术有限公司;细胞凋亡检测试剂盒购自上海碧云天生物技术有限公司,实时荧光定量PCR 仪购自美国Bio-Rad 公司,流式细胞仪购自美国Thermo Fisher Scientific。

1.2 双硫仑最佳作用浓度筛选 食管癌细胞株TE-1、TE-10 放置于37 ℃、5% CO2细胞培养箱中传代培养,细胞融合度达85%时,胰蛋白酶消化传代。分别取对数生长期的TE-1、TE-10 细胞,以5 × 103/孔接种于96 孔板,每组设置6 个复孔,置于37 ℃,5% CO2恒温培养箱中培养,至细胞融合至85%~90%后,弃去上清,分别加入不同浓度的双硫仑(0、10、20、40 µmol/L),继续孵育24 h后,每孔去掉培养液,使用PBS 液冲洗2 遍后,吸弃孔内PBS 液,每孔加入100 µL 含10% CCK-8 的细胞培养液,孵育1~4 h(根据具体显色情况而定),孵育结束后,用酶标仪测定450 nm 处的吸光度值。CCK-8 结果显示,0、10、20、40 µmol/L双硫仑处理的TE-1细胞活力分别为100% ± 1.22%、88.31% ±1.33%、78.80% ± 1.76%、79.82% ± 2.19%,TE-10 细胞活力分别为100% ±0.95%、88.52% ± 1.33%、80.01% ± 2.20%、80.27% ±1.40%。与0 µmol/L 双硫仑处理比较,10、20、40 µmol/L 双硫仑处理均可降低TE-1、TE-10细胞的活力(P均<0.01),抑制效果最佳的浓度是20 µmol/L。因此,后续选择20 µmol/L 为双硫仑的干预浓度。

1.3 细胞培养及分组处理 将TE-1、TE-10 食管癌细胞分别分为对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组。对照组在细胞铺板培养24 h 后更换新鲜培养液再继续培养24 h;双硫仑组在细胞铺板培养24 h 后将培养液更换为20 µmol/L 的双硫仑培养液后,再继续培养24 h;紫杉醇组在细胞铺板培养24 h 后将培养液更换为0.5 µmol/L 的紫杉醇培养液后,再继续培养24 h;双硫仑+紫杉醇组在细胞铺板培养24 h 后将培养液更换为20 µmol/L 双硫仑及0.5 µmol/L紫杉醇的混合培养液后,再继续培养24 h。

1.4 细胞增殖能力观察 采用MTT 法。各组细胞分组处理后培养箱继续孵育24 h,向孔内加入25 µL MTT 溶液,继续培养4 h。小心吸弃孔内培养液,每孔加入150 µL 二甲基亚砜,置摇床上低速振荡15 min,酶标仪测定570 nm 处的吸光度(A)值,计算细胞增殖率。细胞增殖率=(A实验孔-A对照孔)/A对照孔×100%。

1.5 细胞凋亡情况观察 采用流式细胞术。各组细胞分组处理后培养箱继续孵育24 h,加入1 mL 胰酶消化,1 500 r/min 离心10 min,去掉上清。用2 mL PBS 重悬清洗一遍后再次离心,用提前预冷好的70%乙醇将收集的细胞重悬固定,并放入-20 ℃冰箱。次日离心去除多余的乙醇溶液,并用PBS 洗涤3次后加入500 µL的PI染料避光染色30 min。使用流式细胞仪检测细胞凋亡率,每组实验重复3次,取平均值。

1.6 细胞侵袭能力观察 采用Transwell 实验。各组以1 × 106/mL 细胞悬液加入Transwell 的上室中,下室中加入含20%胎牛血清的培养基溶液。置于37 ℃、5% CO2细胞培养箱中24 h,用结晶紫染色上室底部的细胞;棉签擦拭上室细胞,倒置显微镜下计数穿膜细胞数并取平均值。

1.7 细胞α 微管蛋白mRNA 检测 采用RT-qPCR法。各组细胞分组处理后培养箱继续孵育24 h,用TRIzol 法提取总RNA。将RNA 进行逆转录,并对互补DNA 进行RT-qPCR 检测。引物序列:α 微管蛋白上游引物5′-AAGTGCGGGATCAACTACCA-3′,下游引物5′-GCACGCTTCGAGTACATCAG-3′;GAPDH上游引物5′-GGTCTCCTCTGACTTCAACA-3′,下游引物5′-GGTCTCCTCTGACTTCAACA-3′。反应条件:75 ℃预变性2 min, 90 ℃变性5 min,60 ℃退火60 s,72 ℃延伸30 s;共40 次循环。以GAPDH为内参,以2-ΔΔCt表示α 微管蛋白mRNA 相对表达量。

1.8 细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白检测 采用Western blotting 法。各组细胞分组处理后培养箱继续孵育24 h 后收集各组细胞,PBS 清洗3 次后,加入含蛋白酶抑制剂的细胞裂解液进行裂解提取总蛋白,等量蛋白进行SDS-PAGE凝胶电泳分离后转至PVDF膜。用5% BSA 进行封闭,依次孵育相应的一抗及二抗。使用ECL Plus 化学发光系统进行显影[8],Image J 软件分析条带灰度值,计算目的蛋白相对表达量,每组实验重复3次。

1.9 统计学方法 采用Graphpad Prism9 统计软件。计量资料采用K-S 正态性检验,呈正态分布时以表示,多组间比较采用方差分析,两组间比较采用t检验,重复测量数据采用重复测量的方差分析;非正态分布时以M(P25,P75)表示,组间比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组细胞增殖能力比较 TE-1 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组细胞增殖率分别为100% ± 4.00%、84.61% ± 1.30%、68.19% ±2.94%、49.13% ± 1.41%,TE-10 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组细胞存活率分别为100% ± 1.70%、79.48% ± 4.38%、62.27% ±1.34%、45.35% ± 3.65%;TE-1及TE-10细胞存活率对照组>双硫仑组>紫杉醇组>双硫仑+紫杉醇组(P均<0.05)。

2.2 各组细胞凋亡率比较 TE-1 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组细胞凋亡率分别为2.46% ± 0.07%、10.92% ± 0.30%、16.95% ±0.71%、29.61% ± 0.44%,TE-10 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组细胞凋亡率分别为5.49% ± 0.19%、9.30% ± 0.66%、12.04% ±0.42%、16.79% ± 0.59%;TE-1及TE-10细胞凋亡率对照组<双硫仑组<紫杉醇组<双硫仑+紫杉醇组(P均<0.05)。

2.3 各组细胞侵袭能力比较 TE-1 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组穿膜细胞数分别为(127.11 ± 1.58)、(69.00 ± 2.33)、(28.59 ±3.17)、(15.00 ± 1.86)个,TE-10 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组穿膜细胞数分别为(146.78 ± 9.79)、(63.44 ± 6.00)、(31.89 ±4.22)、(15.33 ± 1.20)个;TE-1及TE-10细胞穿膜细胞数对照组>双硫仑组>紫杉醇组>双硫仑+紫杉醇组(P均<0.05)。见图1。

图1 各组细胞侵袭能力比较(Transwell实验)

2.4 各组细胞α 微管蛋白mRNA 比较 TE-1 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组α微管蛋白mRNA 表达分别为1.00 ± 0.08、0.60 ±0.06、0.41 ± 0.01、0.21 ± 0.01,TE-10 细胞对照组、双硫仑组、紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组α 微管蛋白mRNA 表达分别为1.00 ± 0.08、0.63 ± 0.04、0.29 ±0.02、0.18 ± 0.01;TE-1 细胞α 微管蛋白mRNA 表达对照组>双硫仑组>紫杉醇组>双硫仑+紫杉醇组,TE-10 细胞α 微管蛋白mRNA 表达对照组>双硫仑组>紫杉醇组、双硫仑+紫杉醇组(P均<0.05)。

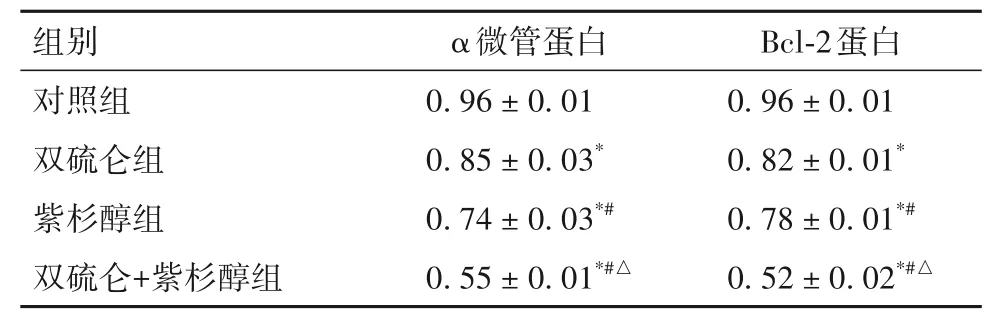

2.5 各组细胞α 微管蛋白、Bcl-2 蛋白比较 TE-1及TE-10细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白表达对照组>双硫仑组>紫杉醇组>双硫仑+紫杉醇组(P均<0.05)。见表1~2。

表1 各组TE-1细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白比较()

表1 各组TE-1细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白比较()

注:与对照组比较,*P<0.05;与双硫仑组比较,#P<0.05;与紫杉醇组比较,△P<0.05。

?

表2 各组TE-10细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白比较()

表2 各组TE-10细胞α微管蛋白、Bcl-2蛋白比较()

注:与对照组比较,*P<0.05;与双硫仑组比较,#P<0.05;与紫杉醇组比较,△P<0.05。

?

3 讨论

食管癌是最具侵袭性的消化道恶性肿瘤之一,发病率及病死率较高。目前,根治性手术是治疗早期食管癌的最佳策略,而晚期食管癌患者通常需要术前和围手术期放化疗的组合治疗。由于食管癌的高增殖及侵袭能力,多数患者在首次诊断时已经发生肿瘤转移或进展到晚期,因此预后较差。紫杉醇是治疗食管癌常见的化疗药物,而对紫杉醇化疗的获得性耐受是食管癌患者化疗效果不佳的重要原因。双硫仑作为常见的戒酒药物,已经在多种肿瘤细胞实验中被证明有抗肿瘤作用。研究发现,双硫仑可通过产生活性氧、抑制肿瘤细胞上皮—间质转化、细胞自噬及调节细胞免疫等机制抑制肿瘤细胞的增殖及转移[7]。而在食管癌方面,亦有研究发现双硫仑不仅有抗肿瘤效果[9],还可能增强食管癌干细胞的放射敏感性[10]。

本研究以TE-1 和TE-10 食管癌细胞为实验对象,观察双硫仑联合紫杉醇对食管癌细胞株增殖、侵袭能力的影响,结果显示,与紫杉醇单药比较,双硫仑联合紫杉醇可更显著地抑制食管癌细胞的增殖及侵袭。且本研究发现,双硫仑单药亦有抑制食管癌细胞增殖的作用,因此推测双硫仑对食管癌细胞紫杉醇化疗有协同作用。在此基础上,进一步研究发现双硫仑与紫杉醇联合对食管癌细胞的凋亡亦有影响。本研究结果显示,双硫仑与紫杉醇联合处理后,TE-1、TE-10 细胞的凋亡率增加,提示两药联合可能通过促进凋亡的方式发挥对食管癌的抑制作用。

微管主要由α 微管蛋白、γ 微管蛋白、β 微管蛋白三种蛋白构成,是细胞质骨架的重要组成部分,其在细胞有丝分裂、细胞运动等方面具有重要作用。鉴于微管的重要作用,微管蛋白也逐渐成为抗肿瘤研究中的一个热门靶点。β 微管蛋白是目前关于肿瘤生物学行为研究较多的微管蛋白,其与肿瘤的发生及不良预后有关[11-12]。比较之下,α 微管蛋白的研究相对较少。近年研究发现,α 微管蛋白高表达与肿瘤发生有关[13],同时α 微管蛋白的去酪氨酸化和乙酰化与肿瘤细胞侵袭及转移相关[14-15]。而紫杉醇的抗肿瘤机制主要是通过促进微管稳定,抑制微管解聚功能,抑制α 微管蛋白表达有丝分裂正常进行,从而触发肿瘤细胞凋亡实现的。本研究发现,双硫仑及紫杉醇单药均可使食管癌细胞中的α 微管蛋白表达减少,而双药联合组中抑制作用更为明显。因此推测α 微管蛋白的减少影响了细胞内微管的构成,使其不能发挥正常功能,进而促使肿瘤细胞死亡。但其中是否有微管蛋白乙酰化尚不明确,需要进一步研究。

Bcl-2是一种癌症基因,在肿瘤研究中扮演着重要的角色。该基因编码的蛋白质也称为Bcl-2,其是一种调控细胞凋亡的关键蛋白质,与之相拮抗的是Bax 蛋白。Bcl-2 及Bax 是两种重要的调控细胞凋亡的蛋白质,Bcl-2 为抗凋亡蛋白,而Bax 为促凋亡蛋白,两者在调节细胞生命和死亡过程中相互作用[16-17]。有研究发现,Bcl-2 过表达可增加肿瘤细胞的增殖[18],而沉默Bcl-2 则可抑制肿瘤细胞的增殖[19-20]。细胞凋亡也是双硫仑抗肿瘤作用的机制之一,GAN 等[21]研究发现,双硫仑可通过下调Bcl-2 表达及上调Bax 表达促进子宫内膜样上皮性卵巢癌细胞死亡。本研究发现,双硫仑单药及紫杉醇单药组中Bcl-2 的表达均有下降,而双药联合组Bcl-2 的表达下降最为明显。张晓晶等[22]研究表明,紫杉醇诱导A375 黑色素瘤细胞凋亡的机制可能与Bc-l2/Bax的比值下调有关;而陈曦等[23]研究表明,沉默Bcl-2不仅可以促进胃癌细胞凋亡,同时可增强胃癌细胞对紫杉醇的敏感性。

综上所述,双硫仑联合紫杉醇可增强对食管癌细胞增殖、侵袭能力的抑制作用,其机制可能与降低细胞中微管蛋白表达,促进细胞凋亡有关,但其具体的作用机制仍需下一步深入研究。