异邦之乡

——18-19世纪越南河仙鄚氏家族的城市营建与身份建构

2024-02-27杨乙彬黄华青

杨乙彬,黄华青

0 引言:一个华人家族的海外营建史

自布罗代尔《菲利普时代的地中海和地中海世界》一书出版后,学界将“地中海”的意象引入东南亚,将其视为一个独立的整体区域研究[1]。15-19 世纪的“贸易时代”[2]塑造了受季风影响的贸易网络的新格局,使其在不同阶段的全球化进程中皆扮演重要角色。这种网络结构特征,受到海上贸易的技术流动以及移民殖民的技术输出的双重驱动,在东南亚的贸易沿线港口城市空间得到充分体现。在此背景下,东南亚城市史的研究对于理解“海上丝绸之路”沿线城市在社会文化交融视野下的发展历程与营建逻辑,具有重要意义。

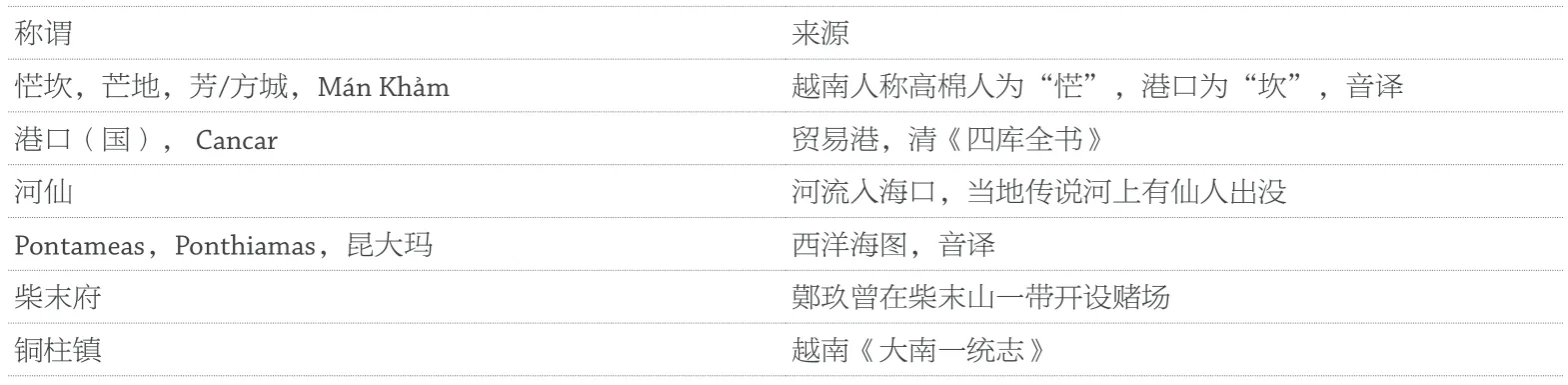

河仙时处阮越、暹罗、高棉1)三国交界,18 世纪初由海外华人鄚氏建立。作为中南半岛海陆交通的重要港口,其地理位置优势吸引了不同地区的旅行者,因此被记载在诸多历史文献中(图1、2),也演变出多样的城市称谓(表1),充分体现了河仙城市历史构成的多元性与复杂性。

表1 河仙的城市称谓考证

1 广东至暹罗水陆道里图,来源:台北故宫博物院清代档案检索系统军机处档折件,https://qingarchives.npm.edu.tw/index.php?act=Display/image/1427808eiGJ=_I#ha06.

2 中国和新荷兰之间岛屿和海峡的精确地图,来源:Robert Wilkinson's A General Atlas,being A Collection of Maps of the World (1794),www.hordern.com/pages/books/4210127/robertwilkinson/an-accurate-map-of-the-islandsand-channels-between-china-and-new-holland.

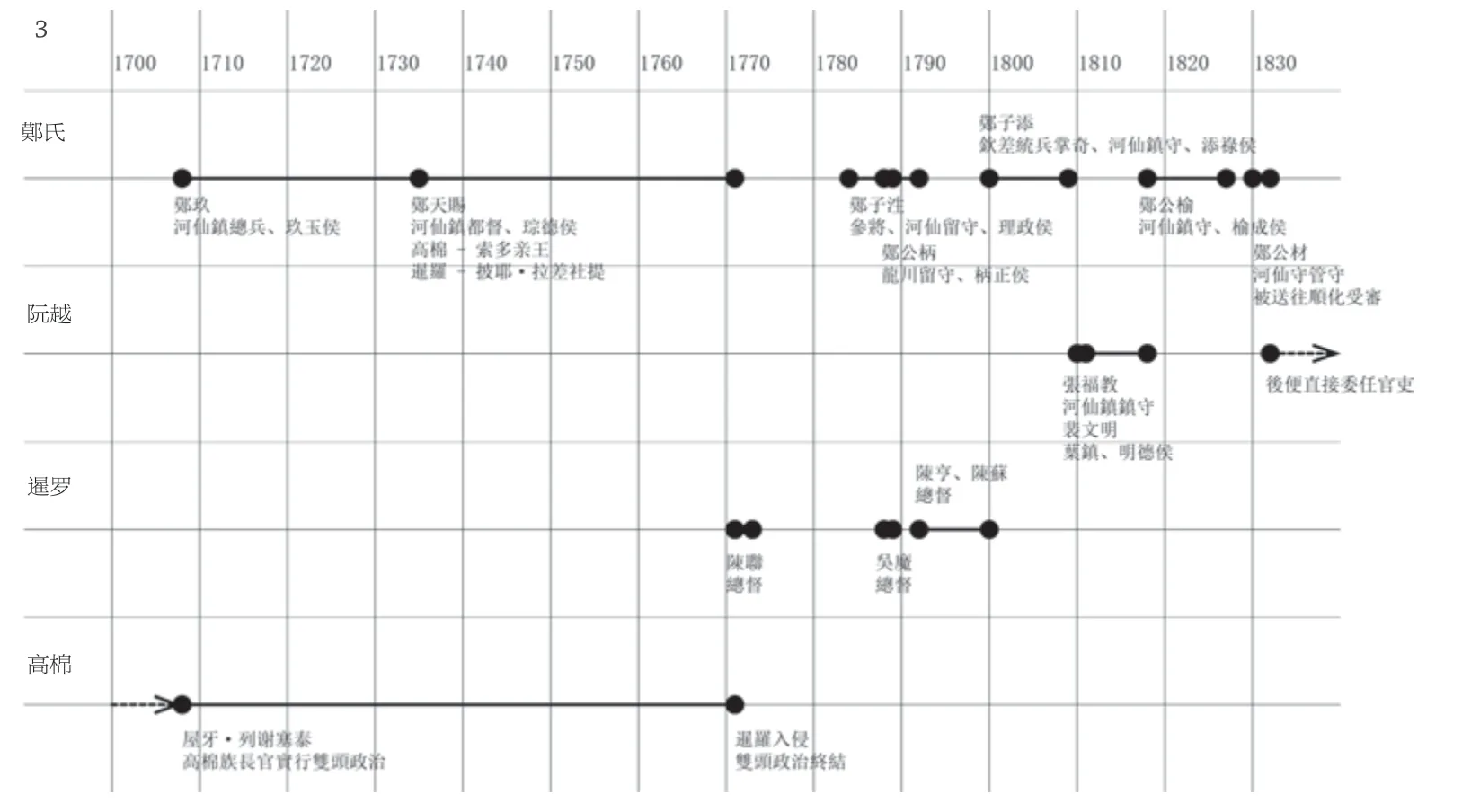

鄚玖来自中国广东雷州,因不满清朝统治,1671 年前后投奔至高棉,后又投奔阮越。1708年阮越封鄚玖为河仙镇总兵玖玉侯,逐渐壮大。1735 年其子鄚天赐继位并被阮越封为河仙镇都督,并受赐龙牌船2)三艘,免征税,允许其铸钱。鄚天赐在位时逐渐扩建河仙,势力范围快速扩张。

鄚氏父子清除树林、开垦农田、修建水利,使其能自给自足;又修筑城市,开放港口,鼓励贸易,使这片50 年前的荒芜之地一跃成为中南半岛上的繁盛之地。但彼时河仙与暹罗多次交战,加之内乱频起,实力逐渐衰落。后代鄚子泩(1784-1788)、鄚公柄(1789-1792)、鄚子添(1800-1809)先后担任镇职,但都依附暹罗或阮越。到鄚公材(1830-1833)时,由于牵连叛乱,全家被审问判刑,便再无鄚氏主政河仙(图3)。

3 河仙历任统治者变迁(1708-1833)

有关河仙和鄚氏家族的以往研究主要集中于历史学领域,如陈荆和[3-5]、李庆新[6-8]、藤原利一郎[9]、保罗·布德(Paul Boudet)[10]等学者从不同角度做了深入的史料挖掘,讨论了关于鄚氏家史、政权更迭、海洋贸易等问题,但对其城市空间的讨论所涉不深,河仙在城市史领域的意义仍有待揭示。本文将鄚氏家族的历史置于河仙的城市空间变迁中予以考量,结合历史学、人类学等多学科视野和方法,从多源史料中挖掘城市空间—社会相关的信息拼图碎片,拼合早已埋没在历史沉积中的城市营建图景,从中解析海外华人在空间营建中建构中国语境的“家国”身份认同的具体过程及其深层机制。

1 河仙的城市格局考略

本文综合地方城志和西方传教士的图文记载,与今日河仙的卫星地图进行比对,复原了18-19 世纪河仙的山川及城市格局。山川河流是古人城市营造的参照对象,也是定位城市区位的重要线索。如《嘉定城通志·山川志》详细描述了河仙与附近山川河流的关系。河仙地处永济河的入海口,方位“坐乾向巽”[11]225,西北有屏山作为后卫,东南面朝东湖。

自建城后河仙的城市范围便较为稳定,从1869 年法军中尉V.d'Elbée 测绘的地图(图4)中可见,城墙、山脉限定的空间范围与鄚氏时期相近,整体布局也仍保持数十年前的情形。通过历史地图与卫星地图的叠合(图5),尤其是东湖的变迁,帮助确定了城市的准确位置。

4 包括第二道城墙的河仙(南圻)内外区域地图,来源:法国国家图书馆(BnF),https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8459408x.

5 1863、1985、2020年河仙东湖范围变迁

在确定城市位置的基础上,进而复原出河仙的山川形势(图6)。河仙的城市选址综合了地理、经济、军事等多方面的考虑,顺应地形地势与河流走向,构建了便于防御与交通的城市格局。同时,城市外围如苏州山、鲈溪等山水景胜又为后续的城市营造倾注了丰沛的文学想象,交织形成自然与人文统一的空间意象。

6 18世纪河仙山川形势复原

7.8 鄚氏时期(约1708-1771年)与后鄚氏时期(约1811-1869年)河仙城市复原

这种城市格局,一方面出于商业的需要,东南临近水域,交通便利,利于贸易;另一方面也因河仙与地处西北的暹罗交恶,城防成为城市营建的重点。城墙主要是早期鄚玖在位时修建的,据传教士Poivre Pierre3)的记载,鄚玖曾到过巴塔维亚及菲律宾,学到了欧洲城防技术[12],可能是V.d'Elbée 地图中西洋式城堡的来历。

鄚玖王鄚天赐继位后,“乃分设文武衙属,拣补军兵,建公署,起城堡,区画街市”[11]152,基本参照中国城池的功能分区完善了河仙的城市格局。1757 年又兼并真森、柴末、灵琼、芹渤、淎㵅4)五府之地,后又设立坚江道和龙川道,进入鼎盛期。至此鄚氏形成了以河仙、坚江、龙川等城镇为核心,统率若干村落的空间形态。

河仙的城市格局此时也趋于完备。城市营建充分利用了地势的特点,陆地一面依靠群山建立城防,临水三面沟通江河大海;入海口处两岸都有城寨,最南端还有金屿炮台、富国岛等前哨,形成犄角呼应的形势。因此《大南一统志》中赞叹河仙城市的盛况:“实南圻一险恶门户也,其都会也”[13]339-340。

1771 年河仙被暹罗攻破,城市格局受到极大破坏。直到1802 年,叶镇裴文明开始“整理官衔军寨,招流民、集商贾,设学仓、垦荒田,经画街市,次序区别”[11]166,试图重建河仙;鄚氏被封叶镇(协镇),迁移到城北的五虎山下。从V.d'Elbée 地图看,原中心区域的内城(Fort/城堡)已被废弃(Ruines/废墟),在临水区域的旧市铺设置新的行政机构(Mairie/官衙)管辖,与原城堡形成对峙。鄚氏的权力空间逐渐远离城中心,政治地位也从正统的“公署”下降到辅助性的“叶镇”;越南官方逐渐掌控了城市格局的核心,构建起新的空间秩序。

基于以上信息,笔者主要考虑鄚氏统治时期和衰落后的城市营建特点,复原了河仙两个历史时期的城市空间格局(图7、8)。在鄚氏时期(约1708-1771 年),河仙城市格局完备,规制齐整,分区明确;而后鄚氏时期(约1811-1869 年)旧有格局虽在,但发展趋于停滞,甚至部分区域逐渐废弃。

2 河仙的城市营建与空间生产

在城市物质遗存和历史资料的拼图碎片之中,如何认知河仙城市营建的过程和机制?本文尝试从3 个维度切入其城市空间的内里:鄚氏家族的权力空间、多元族群的居住空间与文学传说的信仰空间,从城市实体空间与社会政治因素的密切纠葛中揭示其城市形成的基本逻辑。

2.1 鄚氏家族的权力空间

建筑的形态与区位,在相当程度上反映了营造者的权力话语诉求。河仙城内的政治与宗教建筑布局规划,体现出营造者所受的中国营建思想影响,可见《嘉定城通志·城池志》的描述:

“中为公署、望宫又当署前,左右布列军寨。前庭津石桥,左接使馆,右公库。叶镇营于五虎山之麓。望官外左,镇市聚焉。公署之左关帝殿,署后三宝寺,寺左鄚公祠 。”[11]225-226

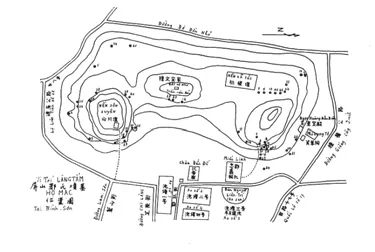

从笔者复原的营建结构示意图中可见(图9),河仙的主要建筑规整排列在城内中心区域,可分为两类。第一类是公署、军寨、使馆等政治军事建筑。公署是处理政事之地,使馆则是各国使节驻办处,该类建筑按照中轴对称原则分布在公署、望宫一带,凸显了鄚氏统治的权威性。鄚氏的初期城市营造明显仿照了中国都城的样式,暗示其不甘寄人篱下、建构异邦之国的诉求。第二类建筑是望宫、鄚公祠等礼制建筑。望宫是重要的祭祀场所,“以行正旦、端阳、朔望之礼”[11]205,祭祀孔子或家族祖先;鄚公祠是鄚氏的祠堂,地处屏山山麓,山上是鄚氏家族墓地(图10)。屏山区域还有社稷坛、山川坛,会同庙等举行重要祭祀仪式的建筑。以鄚公祠为核心的礼制建筑群构筑了鄚氏政权的祭祀序列,凸显了家族统治的色彩。

10 屏山鄚公祠及鄚氏家族墓地平面,引自参考文献[3]

2.2 多元族群的居住空间

作为东南亚地区的重要贸易节点,河仙城内汇聚着来自亚洲各地的商人与移民,形成多元族群的居住空间,对河仙的城市空间营建产生了显著影响。1810 年越南的宋福玩、杨文珠出使暹罗时,在《暹罗国路程集录》中记录下途径河仙的印象:“河仙镇,多庸市,各色民居稠密,唐人商麒所聚”[14]。此时河仙的居住结构形成以数个集市城镇为核心、若干个附属村落的聚落群体,散布在沿海一带5)。

中国移民是河仙城市早期营建的主体力量。该地区原无土著,所有居民都处于不断迁徙的状态。以鄚氏家族为代表的中国移民,以沿海为据点,逐步向内陆逼近,占据有利地理位置。而随着城市经济贸易活力的不断提升,河仙逐步吸引了各色族群,包括从事农业种植的本地族群,以及从事航海经商的外来族群。

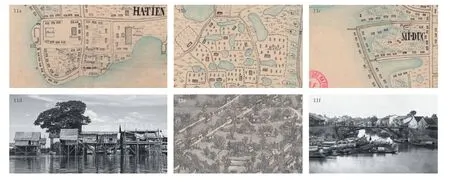

不同族群的居住空间呈现出显著的聚集和分化现象。中国商人在港口区域形成了唐人六“庯市”(即商业市场),分布在河仙城南与东湖南岸;越南人与高棉人分别散落在河仙的东南与西南沿海,此外还有一些阇闼人6)。城内“胡同穿贯,店舍络绎,华民、唐人、高绵、阇闼类聚以居”[11]225-226,各色族群聚居于各自社区之内。华商占据了市场的核心地带,华人社区主要分布于城市中心地区;其他族群则相对散布在城市边缘。这反映了各个族群在城市经济活动中的不同角色和地位。

不同族群居住空间的形态和类型亦产生明显差异,与其各自的生产方式相关,体现在V.d'Elbée 的地图中(图11)。该地图描绘的居住空间形态可大致分为三类:东部近湖的大街胡同、西部山麓散布的种植庄园及南部沿海栈桥的水上浮屋。东部区域毗邻望宫与东湖,是河仙的商业中心(Marche/市场),西部内陆山麓是种植经济作物的庄园(Betel/槟榔),这些区域道路宽阔,规划整齐,华人经营的色彩浓重。南部的临水区域(Pont en bois/木栈桥)的建筑形态类似越南芹苴的船屋或柬埔寨洞里萨湖的浮屋,建在木筏或船上[15]103-104,是东南亚常见的民居类型。多元族群居住空间形态的差异也构成了城市形态的多样性。

11 河仙的居住空间a、b、c-V.d'Elbée地图局部;d-西贡城区内的中国城景色,1866年Emile Gsell拍摄,藏于大都会艺术博物馆,www.metmuseum.org/art/collection/search/ 288180;e-1881年Favre绘制的西贡地图,来源:法国国家图书馆(BnF),https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062212t;f-柬埔寨洞里萨湖船屋,来源:www.deviantart.com/slecocqphotography/art/Cambodia-Tonle-Sap-140014911.

2.3 文学传说的信仰空间

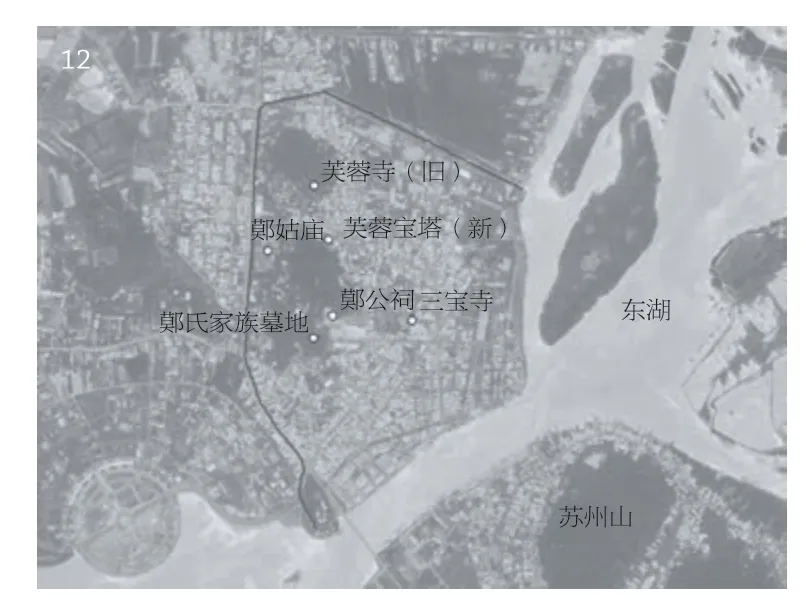

信仰空间是鄚氏家族建构海外华人身份、同时融入本地文化以巩固其统治地位的重要手段。河仙的信仰空间最初源于鄚氏家族的营建,在后代的维护和重建中又融入当地居民的传说与信仰及其他宗教崇拜,形成风格杂糅的建筑文化。本文重点讨论的鄚氏家族相关信仰空间主要分布于城市西郊屏山、五虎山一带,与城市中心的权力空间、居住空间组合互补,构成了河仙城市营建不可或缺的部分(图12)。

12 河仙信仰空间遗存分布

河仙地位最高、鄚氏色彩最浓厚的信仰空间是鄚公庙,又称鄚公祠(图13)。《河仙镇叶镇鄚氏家谱》记载:“朝廷敕派省臣,立祠于屏山脚下,祀我先公,许以春秋祭祀,敕名其祠曰忠义祠 ”[16]248。背后的屏山上还有鄚氏家族墓地,形制按照中式风水格局建造。

13 鄚公庙

三宝寺(图14)则是鄚玖为其母亲修行所修建,它的建立加快了佛教信仰在河仙的传播。自此,城内外芙蓉山、地藏山、云山等纷纷修建寺庙,如“萧寺晚钟”成为河仙十景之一。

14 三宝寺

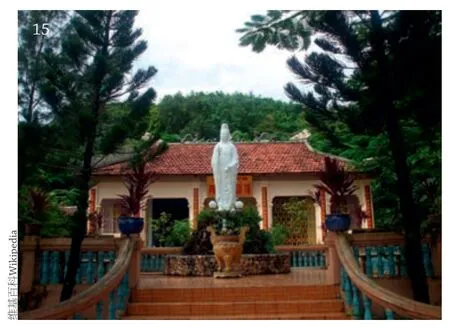

当地习俗“崇仸信巫,多重女神”[13]344,促成了独特的关于女性的信仰空间。芙蓉山7)附近的芙蓉宝塔(图15)又称芙蓉寺,原是佛教寺庙,但在本地传说中加入了鄚天赐及夫人阮氏的故事。据记载,阮氏率妇女协助鄚天赐抵抗高棉入侵,后被越南加封赏赐[17];而在本地传说中,芙蓉寺被认为是为被阮氏妒忌迫害的一位女子所建。又如鄚姑庙(图16),祭拜的鄚姑娘传说是鄚天赐的小女儿,故事原型应来自鄚氏家族墓地里的“小姐鄚湄姑”[4]。与芙蓉寺的故事相比,鄚姑娘的传说更加传奇8)。鄚天赐的夫人梦见仙女抱着女孩飞来,于是怀孕,然而这个女孩很快夭折。这一传说被认为暗示着鄚氏的衰落。

15 芙蓉宝塔

16 鄚姑庙

此外,河仙还有北帝庙、山川坛、社稷坛(图10)等,与鄚氏家族的相关建筑共同构建起完备的信仰空间体系。鄚氏家族代表的中华文化主导着河仙城市信仰空间的象征表达,体现了以鄚氏为核心的华人移民群体在河仙城市营建过程中的核心地位。

信仰空间的变迁还与鄚氏在河仙的统治兴衰息息相关。鄚天赐在位后期,河仙屡遭战乱,城市建筑受到极大破坏;其后代远离城中心,对城市的影响逐渐减小;越南族群占比上升,华人群体缩减,河仙的信仰空间也逐渐本地化。鄚氏的中国文化特征与越南本地的文学想象交织在一起,构成不同时期城市身份认同的依托,其建构路径看似不同却并不矛盾。或者说,正是身份建构的差异性,重构了河仙城市空间的在地性和日常性。

3 从“中国化”到“本地化”:河仙的空间变迁与身份建构

身份建构是指个体或群体在不同的空间场所、结构和符号中通过互动不断建构和重构身份认同的过程[18];同时,身份认同也会影响主体对空间的感知与塑造。

河仙处于不同族群之间的边缘地带。在流动多元的移民空间中,如何在不同族群之间形成稳固的共同体是个值得探讨的难题。鄚天赐在城市营建中将中国人的身份与在异乡的统治紧密关联起来。他效仿中国城市理念,以中国都城的轴线布局来规划河仙,如史料记载:“有城以木为之,宫室与中国无异。自王居以下皆用砖瓦服物制度仿佛前代”[19]。同时他也崇尚教化,以中国文学营造河仙的文化空间。如苏州山与鲈溪,时人认为苏州山形似中国苏州虎丘,故又称姑苏山;鲈溪则寄托着对故国的追思。这种中华情怀与政治思想集中表现在鄚天赐与众文人创作的诗集《河仙十咏》和河仙十景9)中,在《金屿拦涛》中他写道:“一岛崔嵬奠碧涟,横流奇胜壮河仙……风声浪迹应长据,浓淡山川异国悬”,抒发自己营建河仙、成为海外华人之庇护地的志向。

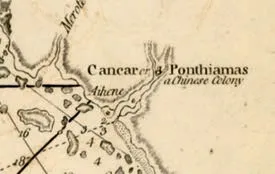

鄚氏在河仙的营建也得到时人的认同,当时的海图便标记河仙为“中国的殖民地”(a Chinese Colony,图17);清朝文献亦称其“文章自本中原气,事业留为异国香”[20]。无一不将其视为海外之小中华。他们的种种经营,使得华人移民在河仙建立起共同的认同感与归属感,推动了河仙历史城市空间的形成。

17 海图中对河仙的标注,来源:Laurie &Whittle Biography,London,1794,https://www.raremaps.com/gallery/detail/27282/the-coast-of-india-from-pulo-timonto-pulo-cambir-comprehend-laurie-whittle

在鄚氏家族式微后,河仙城市空间的意涵逐渐为越南本地居民所重塑。不同族群之间的话语权力和身份认同的差异,不仅影响着河仙城市空间生产的价值导向,也重塑了族群的身份认同,彰显了城市空间变迁与族群身份建构的复杂互动过程。阮朝统一后,鄚氏的营建史被“遗忘”在历史中,直到20 世纪才被重新“回忆”起来。如诗人Đng H10)试图重述这段历史以激发越南人民的民族情绪与认同,他认为“尽管鄚玖是中国人,但他的事业都与越南息息相关,并且有助于越南的国家民族统一”[21]。Đng H的观点也影响了另一位女诗人Mng Tuyt11),她以鄚氏和河仙为素材,创作了许多以鄚氏家族的故事传说为基础的文学作品。鄚氏家族的记忆与营建的城市空间,经过文学的转写,转变为越南塑造自身国族认同的叙事载体。

经过从官方至民间不同层面的转写,以鄚氏家族营建为代表的城市空间,今天已成为越南文化遗产的重要组成部分12),逐步融入本地居民的日常生活。鄚氏描述河仙景观的诗文也不再只是家族功业的纪念碑,而塑造了当代越南人追溯传统与历史的空间。这或许是很多东南亚华人聚居地的普遍命运。

4 结语

河仙的城市史,折射出海外华人在东南亚乃至更广泛的海上丝绸之路沿线城市营建中发挥的重要作用,及其城市营建策略背后复杂纠葛的身份建构过程。以鄚氏家族为代表的华人移民,通过对河仙政治、社会生活与信仰等诸方面的城市空间营建,建立起以华人移民的群体认同为导向的城市空间,书写了一段海外华人建城史的传奇。

鄚氏时期,河仙的华人移民占据主体地位,当地居民与其他族群处于边缘地位,表现在城市空间中:鄚氏家族的行政机构处于河仙中心,华人把控着商业贸易的主导权,中华文化塑造了城市的空间形象。在鄚氏衰落后,当地族群逐渐掌握话语权,对城市的历史空间遗存进行解构与重构,以重塑当代越南民众对本土历史的记忆和城市遗产的认知——“异邦之乡”成为华人与本地人共同追溯的故土,正隐喻着当代东南亚多元族群社会不可割舍的开放和包容。

注释

1)阮越指越南南北朝时的广南国,越南古国名;暹罗是泰国古国名;高棉是柬埔寨古国名。

2)据《大南实录前编》卷10,龙牌是免税贸易许可证的称呼,免税是河仙港口贸易的重要优势。

3)Poivre.Pierre(1719-1786),法国传教士,在1750年左右到访过河仙并写下游记。

4)维基百科“乌迭二世”词条中,多出寻奔、枫龙、香澳三地,少淎㵅一地;《大南列传前编》卷6《诸臣列传四》中记载先献“尋楓龍”一地,后又割让正文所述五府之地。

5)据《嘉定城通志》,河仙的附属城镇有龙川、坚江等;村落按族群分,有越南19村社、中国6庯市、高棉26滀,阇闼1队。

6)在越南文献中,华民指越南人;唐人指中国移民;高棉指今柬埔寨人;阇闼,亦称“阇婆达”或“阇婆”,泛称今马来半岛人。

7)今芙蓉寺1846年重建于屏山,据“芙蓉山距镇西北一里余,岩谷苍古。芙蓉寺在西麓西南,钟杵杂鲸音,偈声喧市语,参半僧半俗之界”,旧芙蓉寺应在芙蓉山。引自参考文献[9]105。

9)《河仙十咏》又称《咏河仙十景》,所指十景为:东湖印月、南浦澄波、屏山叠翠、石洞吞云、金屿拦涛、珠岩落鹭、萧寺晚钟、江城夜鼓、芦溪渔舶、鹿峙村居。参见李文雄.越南大觀[M].西貢:越南堤岸偉興印務局.1963:74。

12)参见越南文化、体育和旅游部1989年1月21号第100-VH/QD号决定。