工具参与与数据遐想:近十年中国编辑出版学术前沿的嬗变测绘与启示

2024-01-29刘扬陈佳铃宋帅康

刘扬 陈佳铃 宋帅康

【摘 要】随着编辑出版学研究的持续发展,学界在理论和方法上逐步完成量化堆积,出版业态的加速转变和重构迫使编辑出版学进入深层次的科学革命。在社会巨变、国家政策和新的传播技术等诱因之下,编辑出版学术研究的固有领域会逐步瓦解,前沿领域将出现嬗变的可能。同时,随着新的信息和算法精准反馈带来的嬗变效应,量化研究、数字研究方法在运用中会使学术前沿的研究变得注重高效实际,传统编辑出版学术研究会在算法和运算方式中逐渐被稀释弱化。

【关键词】编辑出版学;工具;嬗变;学术前沿;党报;启示

【基金项目】本文系湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“中共党报编辑在工人运动中的宣传策略考察(1927—1937)”(22B0727)、衡阳师范学院科研启动项目“中共党报党刊中的马克思主义妇女观研究(1927—1937)”(2022QD30)阶段性成果。

任何一门学科的研究,在一定的时期内均要紧跟学术前沿,体现其开放性。不同时期的学术前沿与热点问题前后相继,环环相扣,以点成线,形成一个具有逻辑关联与内在张力的学术轨迹,彰显这一学科的自身特点与本质属性,从而推动学科发展。《中国出版》“作为新闻出版总署的机关刊物,在政策阐释、理论探索、业界分析等方面具有权威性和指导性,是新闻出版管理者的参谋,新闻出版工作者的益友,新闻出版研究者的平台。在‘政界、业界、研界和学界’之间起着上情下达、沟通交流的重要桥梁作用,目标读者锁定高端,是国内新闻出版行业的主流媒体”,对编辑出版前沿问题的研究具有相当的典型性与代表意义,具有样本的全面性和针对性。基于此,本文以《中国出版》为研究对象,将此平台所刊发的编辑出版学术研究文献纳入研究的数据来源,在运用量化统计等方法进行研究的基础上进行综合分析,透析近十年中国编辑出版学术前沿的嬗变轨迹及其学术与学科启示,从而寻找编辑出版研究的相关规律,从中把握学科发展态势。

一、工具的参与:研究对象的确定与嵌入思考

(一)研究对象的确定

专业性学术期刊作为引导学术研究方向的重要参考,基于其对于当前时效范围内所产生的学术变动的思考与强调,能帮助学术研究者探究学术波动历史过程的轨迹以及演变的历史逻辑,具有其他蓝本不能替代的独特作用。本文对《中国出版》2010年1月至2020年7月的发文及其被引情况进行统计分析,旨在描述、分析中国编辑出版学术前沿的嬗变及其影响因素。这一时段经历了从“十二五”向“十三五”演进的两个时期,其发展过程存在相互参照和比对的数据价值,其刊文具有典型意义且无论是从国家政策还是传播技术层面都发生了巨大变化,符合数据挖掘的明显外在特征。研究者对期刊论文的参考、引证与借鉴,在某种程度上反映了该刊对前沿理论问题研究的量变积累过程,也就是高影响力的学术论文能反映当前学术研究的热点,为前沿领域的嬗变提供依据。

为了提高本文的查询准确率,本文剔除了无效文献以及与检索关键词汇不符的相关专题文章(包括资讯类文献,如致谢、稿约、启事、勘误),最终得到5412篇文章(详见表1)。从刊文数量来看,《中国出版》在“十二五”和“十三五”初期都经历了一个峰值,此后逐步趋于稳定,但从引用频次和影响因子的呈现数据看,整体呈现平均上升趋势,尤其是2013年和2018年的增幅较往年更为明显。其原因在于:这两个时间节点都与五年规划的编制出台吻合;新媒体的快速发展、普及与移动互联网技术的更新为之提供了更多的信息获取渠道。

为进一步说明学术嬗变产生的整体走向,本文从期刊栏目对相关学术热点进行了统计:《中国出版》自创刊以来共设213个学术栏目,自2010年至2020年来共设56个,其中常设栏目14个,分别为“中国出版论坛”“高层吹风”“出版要闻”“焦点论坛”“报刊纵横”“数字时代”“书业实务”“经营观察”“媒介文化”“版权之页”“学术园地”“走出去谈”“品书录”和“出版史话”,其他自由栏目则更多地体现一定时期内学术前沿以及研究热点的变化。

从国家政策层面来看,2010年全国新闻出版工作会议提出了把我国建设成为新闻出版强国的战略目标,因此该刊自2010年第13期至2011年第9期新设了“建设新闻出版强国”专栏 。2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,要求贯彻落实十七大报告关于建设社会主义文化强国的战略决策。基于政策引导的重心转换,自2011年第21期起该刊将此前栏目替换成“推动社会主义文化大发展大繁荣”专栏。此后在2013年第3期和2018年第19期分别增设了“新闻出版如何服务文化强国建设”笔谈、“出版业高质量发展大家谈”等相关栏目。同时该阶段的发文与“十二五”“十三五”规划编制的战略发展要求大部分吻合,如2015年新闻出版广电总局、财政部联合印发了《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》[2],同年《中国出版》共发表与融合发展相关的文章35篇。相关文件的颁布和施行,奠定了中国编辑出版学术研究及其学科发展和建设的政策基础,加速了学界思想的碰撞交融,集中体现国家政策对编辑出版学术研究的重要推动作用。

从传播技术层面来看,技术的革新催生新的传播方式和信息获取方式,为学术研究提供新的参考思路,改变原有的研究形式和方法,给编辑出版学术研究注入了新活力,带来了新契机。与之相伴,数字阅读市场土壤丰沃,智能接收设备类型逐渐增多,媒体融合创新和数字出版逐步成为研究的新亮点。短视频、輕阅读、场景化互动、线上线下纸电融合、AR、区块链等智能化应用技术为研究者所重视,诸如媒介文化、智媒时代等栏目逐步成为期刊关注的热点,研究者将出版业态的融合与创新之有效路径集中于前沿领域的研究和探索中。这种由数字技术所引起的传播方式的变更,推进了编辑出版学话语背景的颠覆和革新,同时牵引着学术前沿的未来走向。

从社会因素层面来说,在一定时效范围内学者个人对知识生产的激情,以及在群体沟通中对相互所阐发的问题认可,使多种形态的前沿学术在社会关系的联合和定位过程中重组变化,逐步形成价值焦点。诸如“一带一路”倡议、纪念改革开放40周年、纪念新中国成立70周年等重大主题活动,新的人际交往方式的形成、社会心理对媒介的依赖、人类情感表达的多元路径与工具取向、生活方式的现代化、编辑主体身份认同的现代焦虑等重要社会现象的出现,不仅一直在自我生发、积累、传递,而且越来越强有力地渗入学术和思想领域。“不仅实践问题大量地转变为理论问题,而且理论问题也大量地再次进入到了实践领域之中”。[3]可见,编辑出版学术理论在此基础上获得了新的推进力量,学术前沿的探索成为学者个人与群体之间共同的符号需求,以此达成共有的新的研究契约。

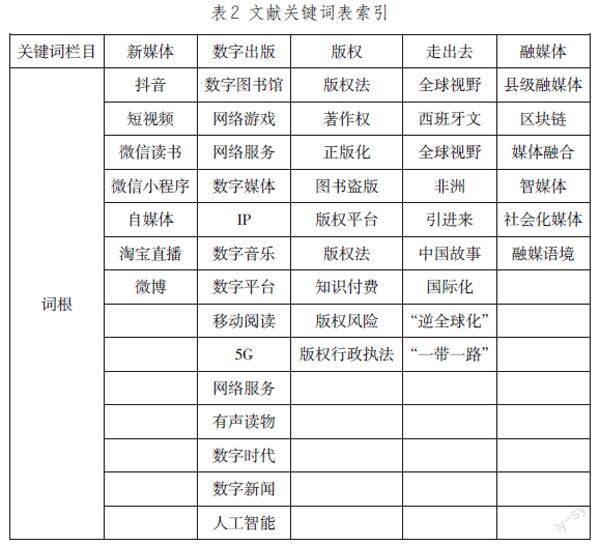

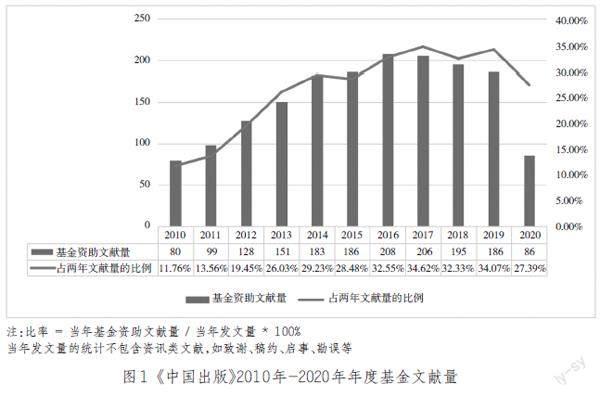

(二)量化工具与参与数据

为了实现对编辑出版学术前沿研究数据的精准挖掘,本文选用SPSS和citespace作为量化分析工具。同时,为实现对这一分析的精准测绘,笔者在正式检索前对《中国出版》近十年5412篇文章进行了相关信息的提取抽样,依据知网提供的词语,并将这一区间段高频出现的文献关键词进行挖取并加以摘录。以《中国出版》中的高频文献关键词作为数据库检索入口,形成数据分析的关键词表栏目,以保障检索结果的准确性(详见表2)。在剔除了重复文献以及绘画、会展信息等与研究内容无关的文献后,最终获取相关文献2137篇,占总体文章比重的31.1%,相比2001年至2010年的时间区段,该文献关键词的比重提升近22%。为了强化对编辑出版学术理论前沿嬗变的论证,本文将2010年至2020年的年度基金文献量进行了统计分析(详见图1),并将文献关键词码编表代入此统计数据,获取重复词条比率占各年份的比重30%以上,尤其是2014年以后,占比比率达到40%,直至2018年以后才逐步放缓。这一结果同2001年至2010年的数据进行比对,某些相关的学科关键词条增长比率提升至100%,各学科词条增长都接近75%以上。通过对相关文献的增长趋势、关键词共现与聚类分布以及论文学科分布进行不同时间段的对比分析,以证明在社会巨变、国家政策、新的传播技术等因素的影响下,编辑出版学的研究领域已突破原有的量化积累,向可持续的、边界更为宽广的纵深之域发展。

二、数据的阐释:对学术前沿嬗变轨迹的可视化体验

(一)影响嬗变机制生发的诸多关系

上述三种外在条件即国家政策、传播技术、社会因素能改变作者对学术研究的感知及其思维倾向,而且两者呈正向显著关系。另外在具体的嬗变维度中,还需对学术嬗变与嬗变诱因/学术“忠诚度”[4] 的关系进行重点考察。对上述的数据观察发现,研究者对于其所熟悉的研究领域会产生一定的学术忠诚,在没有嬗变诱因的前提下,这种学术忠诚会持续保持一种较为稳定的状态[5]。随着诱因的外力逐步放大,这种稳定状态会被打破并随之产生一定的张力关系,使原本极度充盈的固定模式产生裂变,同时正向显著影响学术研究共同体对于其研究领域的“忠诚度”,因此嬗变诱因成为这一互动行为的初始动机,以及这一运动的恒定驱动力。

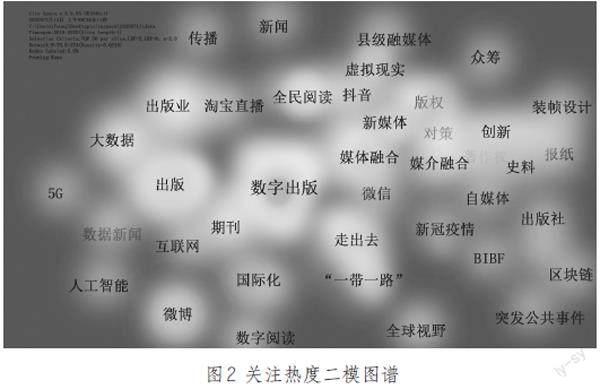

(二)关键词关注热度分析

关注热度是网络模型内在质量的重要元素,在二模网络分析中,在测度节点中作为观测学术动态的重要方式,通常用来作为前沿学术成果发展的重要衡量标准。为了体现文献发展对学术前沿理论的嬗变影响,本研究对关键词的关注热度进行了数据统计。分析发现,在索引的词条中,关键词“数字出版”的词频数次最多,关注度最高,其色温和广度远超其他词条。这得益于国家政策的引导为数字出版赋能,国务院2014年发布《关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见》,提出“开展数字化转型升级是进一步巩固新闻出版业作为文化主阵地主力军地位的客观需要”,传统出版业要深入贯彻十八大关于加快科技与文化融合的精神,着力推动产业结构调整和升级,加快从主要依赖传统纸介质出版物向多种介质形态出版物的数字出版产业转型。[6]因此,在这一周期内,对于数字出版的发文量出现明显攀升,此频次主要集中在2015年以后。

为了强化这一数据的论证分析,本文按研究性质对关注热度较强的20个关键词进行了统计。分析可知,2010年至2015年间,编辑出版学的研究方向更多体现在对整个出版业态的关注以及对形势的预判与制定相关的对策上。对于数字出版、媒体融合、微博等领域虽都有发文,但只是在可行性范围内做出的试探性构想。2015年前后,文献关键词发生了显著变化,以数字出版、新媒体、媒体融合等为关键词的发文量迅速增长。同时,相较“十二五”规划期间,“十三五”的关键词热度呈现出对编辑出版学研究的进一步细化,且出现了微信、微博、抖音、短视频、5G、人工智能、疫情等多种贴近媒介社会发展实际与出版实践的关键词。同时对相关期间的发文进行抽样调取,有关编辑出版史、党报党刊史的传统学术论文也同样涉及新方法、新范式以及抽样、量化、数据等互联网新型词汇,普遍呈现发文周期短(文献平均发表时间为2020年—2022年)、频次高,发文增量在短期出现线性增长态势。诸如邹阳阳[7]等就党报在工人运动中提出了“情感动员”这一概念,将应急对策引入出版业态,该词条在知网2020年2月至2023年12月区间共出现词频85次,这说明该前沿领域在一段时间受到学界追捧。刘驰[8] 等对党报文本进行定量分析,以此勾勒出我国“群众办报”话语生成的三个发展阶段。李玉恒等通过“90年来中共党报党刊发行模式”来分析未来党报发展的多维走向[9]。这些关键词引出的核心问题,现今仍是编辑出版学术关注的焦点,其热度至今未减,尚有广阔研究空间。

三、数字背后的遐想:基于整理后的思考

(一)回溯与反思:研究参与方式的惯性规约化

夏蒂埃指出:“思想或文化模式的传播是一个充满动能和创造性的过程”[10]。这种思想从功能上体现了两种重要的动力机制:一是思想是借助媒介与传播方式不断动态发展的,且这种发展是恒定存在的;二是把社会功能的未知领域轉换成显见的意识形态语言是可行的,也就是将前沿信息重塑为受众认可的普遍性语言。

若这种猜想成立,那么在时间发展的线性过程中,学术前沿的嬗变将成为持续发展的常态反应。随着时间的推移,学术研究者对于信息的最大化占有和批判性分析程度的加深,人们的认识能力在研究实践中不断提升,对具体现实问题的研究必然由浅入深、由低级不断趋向高级阶段,进而人们对于社会的认知越来越逼近其所猜测的理论形态。回归单一期刊本身,这种现象会变得更加具体和可预测[11]。就《中国出版》而言,诸如中国出版论坛、高层吹风、老总论道、出版前沿等栏目始终在一个大的尺度下来透视当前出版业态的实践变化,这种解读能够使我们更加充分地理解和解释动态趋势中所表现的现象内在特征。随着媒介形态的进化和信息获取的习惯逐渐形成,研究者对于编辑出版学术研究的聚焦点会置身于更为稳定的权威话语中。而期刊自上而下的个性话语推送,久而久之,就会使这种研究过程形成自然的切换和转化。基于新的信息和算法精准反馈带来的嬗变效应,会使学术前沿的研究变得注重高效实际,传统编辑出版学术研究会在算法和计算方式中逐渐弱化。

(二)数字的运用:量化研究会愈发频繁

反观编辑出版学术前沿理论嬗变形式的出现,除了遵循历史本身的发展逻辑之外,一个重要的背景是如何去解释和应对当前社会所产生的问题或现象。无论是主动参与还是被动接受,这种突兀而来的外在动力能够显著提升个体的参与度,以此来形成一个周期内所产生的固定思维和新思维的交替更新。由于互联网与生俱来的传播优势,使得学者对于前沿理论的运用可以不再拘谨于诸多传统因素的束缚,样本数据采集的渠道越来越丰富,研究主体也趋于多样化。

个人、社会工具以及物质世界三方面的数据结合表征着能够把“一切历史上和现存的现象数据化和可视化”[12],正是由于互联网的赋能,使得人人都能成为信息制造者和传播者。然而,这种自内而外所延伸的理论来源归根结底都统一于信息的索取与开发之上,基于数据与数据之间的相互传输、转换之上的开采方式,容易造成真实世界与虚拟实践的界限彼此混淆,传统理论研究和算法研究的博弈也会愈发频繁,愈发呈现争议性。当两者失去明显边界,这就意味着基于前沿理论研究的一切客体,甚至是历史活动中的诸多要素,都不再囿于任何根植于社会物质土壤之上,无论是政治、经济、文化、军事等社会变迁所产生的历史现象,理论上都能通过大数据及其相关信息的比对、处理和运算,全面、综合、动态地展示出来,以此来形成新的探索方向。

(三)破局与重构:大数据思维的合理运用

当下,不少学者都从较为理想的角度对编辑出版学诸多领域的研究范式和研究方法提出了建议,以期从全景、整体的维度来追寻数字化、量化研究思维的正当化,以此来否定业已存在的研究方式方法的原生性。如力求从宏大背景来获取量化指标和信息参考,以期获得整体而非一般数据的多维构成;仅仅追求必然结果的意义产出,而忽视事物发生过程及其所产生的因果关系等。

首先,可以肯定这些观点在某些既定条件下是符合出版规律的,但肯定是片面现象,不代表一般规律。尽管新的传播技术和新的学术方法、生产力对编辑学研究的发展存在巨大影响潜力,但就目前而言,两者之间形成捆绑关系的系统运用还远远未能实现。如前所述,编辑出版学研究中通过引入互联网思维方式,有力推动编辑学、编辑实务、出版管理、出版业态、出版法律法规等相关研究,但这毕竟非常有限,充其量新的互联网技术与编辑出版学研究的结合才“崭露头角”。借助大数据的计算思维的编辑出版学术研究,仍然面临很多理论和实践的挑战。

另外,它必然需要以一个拣选的过程为前提,以此来减少出版学研究构成中所涉及的信息差异,保证数据质量。否则,信息演变的连续过程中,冗杂的信息无法被分离,如果被挖掘的信息失真,必然导致细微的错误会被放大,进而影响整个结果的准确性。其次,在知识和信息的收集和创造中,为了达到预设的观点,需要对其信息的发展进行回溯性重构。同时,不间断地信息收集,容易造成信息饱和,要实现这一系统的连续运用,就需要保持适度的“容错”思维,以此来将目的论的发展进程适配至学术发展的自然因果序列当中。最后,学术研究的发展机制并不只是信息辅助所形成的各种思想观念的简单容器,假定这一嬗变的历史进程是绝对的线性发展,那么,该如何看待嬗变过程中所产生的边界问题呢?数据的多寡,并不能解释出版业态整体的发展过程。因此,如何解决这种互联网思维和传统思维相互割裂的关系,是未来需要进一步研究的问题。

注释:

[1]China pubulishing website.Journal Introduction.(2015.MAY 15).Retrieved April 25, 2021,from: http://www.zgcbbjb.cn/

[2]两部门印发关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见[EB/OL].中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/09/content_2844294.htm.

[3]郑杭生,杨敏.社会实践结构性巨变的若干新趋势——一种社会学分析的新视角[J].社会科学,2006(10):109-115.

[4]Chang N J,Fong C M.Green product quality,green corporate image,green customer satisfaction,and green cus- tomer loyalty[J]. African Journal of Business.

[5]Holbrook M B.The nature of customer’s value: an axiology of service in consumption experience[C]//Rust R T,Oliver R L.Service quality: new directions in theory and practice.Thousand Oaks,CA: Sage Publications,1994:21-71.

[6]中央政府门户网站.关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见(新广出发[2014]52号)[EB/OL].(2014-04-30)http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/30/content_2669106.html.

[7]邹阳阳,严三九.多层嵌套的情感动员:革命时期党报工农通讯员群体实践再思考[J].中国出版,2022(05):55-60.

[8]刘驰,柏一兰.抗战时期党报“群众办报”话语生成逻辑及内涵表达——以《解放日报》为文本的考察[J].中国出版,2021(13):30-34.

[9]李玉恒.论我国数字出版业的几种走向[J].中国出版,2011(10):58-60.

[10]罗杰·夏蒂埃.法国大革命的文化起源[M].洪庆明 译.南京:译林出版社,2015:19.

[11]熊金武.量化历史:经济史学的新范式[J].求索,2019(03):47-54.

[12]韩炯.从计量史学迈向基于大数据计算思维的新历史学——对当代西方史学量化研究新发展的思考[J].史学理论研究,2016(01):65-74+159.

(作者:刘扬,衡阳师范学院讲师,中国人民大学访问学者,博士,硕士生导师;陈佳铃,衡阳师范学院新闻与传播學院学生;宋帅康,衡阳师范学院新闻与传播学院硕士研究生)

责编:刘纯友