杂交小麦研究进展与展望

2024-01-13袁国强何员江罗江陶蒲宗君李生荣

袁国强,陶 军,何员江,罗江陶,蒲宗君,李生荣,任 勇*

(1.绵阳市农业科学研究院/厅市共建作物特色资源创制及应用四川省重点实验室,四川 绵阳 621023;2.四川省农业科学院作物研究所,成都 610066)

小麦是世界重要的粮食作物,约三分之一的人口以小麦为主要食物来源。随着人口的快速增长和耕地面积的减少,不断提高小麦单产才能满足未来对粮食的需求[1]。杂种优势在自然界中普遍存在,利用杂种优势是实现作物增产的重要途径。目前,杂交玉米、杂交水稻和杂交油菜的应用大幅提高了单产,并已成功实现了世界范围的商业化应用[2-5]。杂交小麦被认为是今后提高小麦产量和质量的主要途径之一,但至今未实现大规模持续推广应用。有关小麦杂种优势利用的报道较早[6],已有研究表明杂交小麦增产幅度可达10%~54.3%[7-12]。世界上多个国家和种业企业已将杂交小麦作为研究重点进行育种攻关。

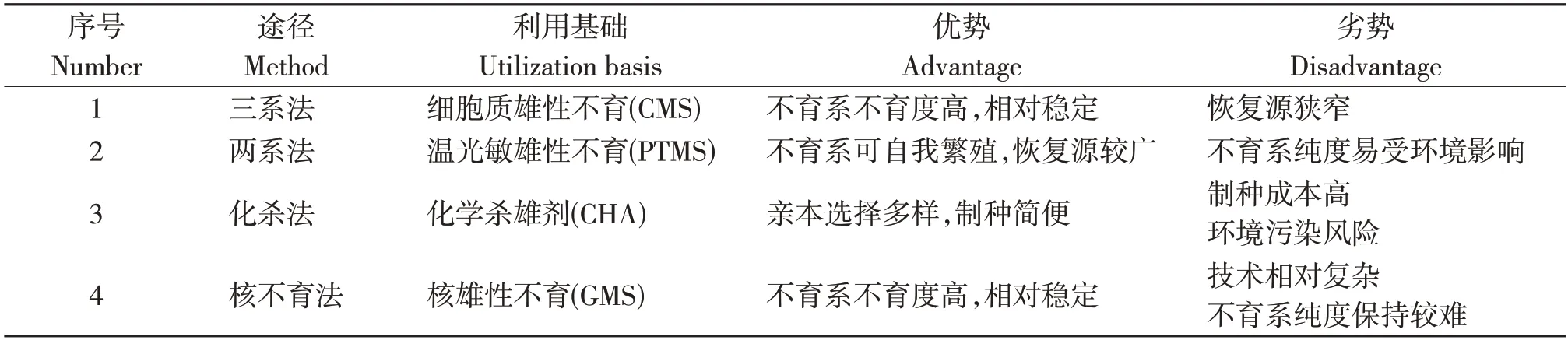

小麦杂种优势利用的途径,根据不育系的不同主要分为三系法、化杀法、两系法和核不育法。三系法主要利用的是细胞质雄性不育(cytoplasmic male sterility,CMS)材料作为不育系,与相应的保持系和恢复系形成三系配套[13]。两系法是以温光敏不育(photo-thermo-sensitive male sterility,PTMS)材料为不育系,与恢复系形成的两系配套[14]。化杀法是利用化学杀雄剂(chemical hybridizing agents)创制不育系,并配套恢复系[15]。核不育法则利用核雄性不育(genic male sterility,GMS)材料,通过染色体附加等手段创制不育系和保持系,从而实现生产配套[16-17]。

在生产上,4 种方法各有优劣(表1),三系法母本雄性不育度高,制种纯度高,但恢复源少,选育新组合相对困难[18-20]。温光敏两系法则可以实现不育系自我繁殖,一系两用,同时恢复源广,相对较易筛选强优组合。但由于不育系的育性易受环境影响,不育系繁殖和规模化制种存在气候风险[21-22]。化杀法的显著优点是亲本选择自由,制种简便,但制种成本高,且有环境污染等风险[23-24]。核不育法的不育系不受环境影响,不育度高且育性稳定,但由于附加了外源染色体,需要应用染色体工程技术才能应用于生产,存在外源染色体丢失导致不育系纯度降低的风险[25]。

表1 小麦杂种优势的利用途径Table 1 Utilization of wheat heterosis

1 杂交小麦研究概况

1.1 国际上杂交小麦研究概况

1962年美国的Wilson 和Ross 培育出T 型不育系,并首次实现三系配套[14-15]。由于三系法恢复源少,随着化学杀雄剂的发现,使得国外对杂交小麦的研究重心开始转向化杀法。从1953年Hoagland和1960年V.L.Chopra 等[26-27]用马来酰肼处理小麦获得雄性不育材料后,英国壳牌、美国杜邦、孟山都等各大化学和种子公司陆续开始研制和生产各类化学杀雄剂,并配置相应组合大面积应用于生产,化杀法杂种增产幅度达到10.0%~54.30%[10,15]。2014年,世界上种植杂交小麦面积最大的国家是美国,种植面积超过14.8万hm2,约占全国小麦种植面积的1.0%,英国杂交小麦种植面积为5万hm2,阿根廷种植超过7万hm2,绝大多数均为化杀法[28]。随着分子生物学和转基因技术的发展,美国杜邦先锋基于核不育基因又研发了Ms45-Ba 杂交育种体系和第三代杂交育种体系等现代杂交小麦育种体系,为杂交小麦的应用提供了更多可利用的基因资源和更为广泛的途径[29-31]。

1.2 我国杂交小麦研究概况

我国杂交小麦研究开始于20世纪60年代。前期主要是通过引进T 型等三系不育系,开展三系法杂交小麦研究。之后,通过合作或独立研究化学杀雄剂,获得了一些化杀法杂交小麦研究成果[15]。20世纪90年代初,随着我国小麦温光敏不育种质的发现和利用,使得具有完全自主知识产权的两系杂交小麦技术体系快速发展,并引领国际杂交小麦发展方向[14,21,32]。经过几十年的发展。我国杂交小麦研究发展成果显著,“十五”以来,陆续审定了一批杂交小麦品种,并在生产中逐步应用,取得了良好效果。截至目前,我国共审定杂交小麦品种31 个,其中国审12个、省审22个、国外审定1个;其中两系法杂交小麦25 个、化杀法3 个、三系法1 个、核不育法2个(表2)。相对于常规小麦,审定的杂交小麦品种增产幅度达到2.0%~30.1%(表2)。这些品种主要在西南麦区、北部冬麦区、环渤海盐碱地区、山西、新疆以及乌兹别克斯坦等地区示范推广。北京杂交小麦工程技术研究中心、绵阳市农业科学研究院、云南省农业科学院等单位是我国杂交小麦选育推广优势单位。随着现代生物技术的发展,北京大学现代农学院也开始发展以核不育基因为基础的第三代育种技术[31]。随着几十年育种家们的不懈努力和艰苦奋斗,目前我国杂交小麦的研究处于世界领先水平。

表2 我国审定的杂交小麦品种Table 2 Hybrid wheat cultivars registered in China

2 主要研究进展

2.1 三系杂交小麦的研究

三系法是指将不育系、保持系和恢复系进行三系配套,是以细胞质控制的雄性不育和核基因控制的雄性不育互作基因为基础。小麦胞质不育可以由小麦属和山羊草属的细胞质转移至普通小麦诱导胞质不育。诱导小麦胞质不育的异源细胞质主要有T型(Triticumtimopheevi)、AL 型(T.aestivumL.alborubrum)、Nian型(Ae.kotschyi,Ae.variabilis,Ae.ventricoca和Ae.bicornis)、K型(Ae.kotschyi)、V型(Ae.variabilis)等[33]。

1962年Wilson和Ross以提莫菲维小麦作母本,得到了T 型不育系,并实现了三系配套[34-35]。1965年我国从匈牙利引进了T 型不育系,并开始了三系法杂交小麦的研究,之后对T 型不育及其恢复基因开展了大量的研究。虽然定位了一些恢复基因[36],但由于F1育性恢复并不完全,生产上仍未得到应用。1989年西北农林科技大学何蓓如团队报道了K型不育系,并实现了三系配套[37]。以此为基础,于2001年选育了三系杂交小麦西农901,以及其他一些不育系材料[38]。然而由于三系不育材料抗病差,恢复源狭窄等问题,导致三系配套相对困难,发展缓慢。直到2013年,新疆农垦科学院以AL 型不育系,配置选育了新冬43,通过了新疆品种审定[39]。

2.2 温光敏两系杂交小麦的研究

2.2.1 小麦温光敏不育种质的发现与遗传分析

1992年,重庆市农业科学院发现的小麦温光敏不育种质C49S 系列[40],同年湖南农业大学鉴定的ES系列[41],以及1994年北京杂交小麦工程技术研究中心发现的BS系列[14],是两系杂交小麦育种应用较为成功的几个温光敏不育种质。此外,进入21世纪,河北省农林科学院、西北农林科技大学等多个研究团队陆续发现了LT-1-3-A、YS、BNS 和337S等温光敏不育种质[42-45]。北京杂交小麦工程技术研究中心赵昌平团队通过对大量不同来源和不同类型温光敏不育种质资源的遗传多样性研究发现:小麦温光敏雄性不育遗传类型复杂,呈单基因(显性或隐性)、二基因和多基因类型,其温光敏反应也呈光敏、温敏和光温互作型[21]。

温光敏雄性不育是一种受光温调控的基因型与环境互作的遗传类型,其不育性遗传既受内部基因控制,又受外部光、温等生态因素的调节和影响,遗传机制十分复杂。通过对一系列不同的不育系进行遗传分析和QTL初步定位,将不育性状的主效QTL 分别定位在2A、2B、3A 等染色体上[42,46-54]。由于小麦复杂的基因组信息以及温光敏不育复杂的遗传特性,主效不育基因目前只能定位到染色体水平。此外,也有报道显示一些小RNA在温光敏雄性不育的调控中发挥着重要的作用[55-59]。最近也有报道显示,小孢子特异表达基因TaSCULP1的表达可以恢复温光敏不育系BS366的育性[60]。随着小麦参考基因组数据的释放以及分子生物学技术的发展,温光敏雄性不育遗传机制的解析必定越来越清晰。

2.2.2 温光敏杂交小麦的选育及推广应用

基于目前发现的多个温光敏不育种质,历经20余年的改良和选育,得到了多个优良不育系。目前我国二系杂交小麦大面积生产应用的实用温光敏不育系,主要为北京杂交小麦工程技术研究中心创新的BS 系列不育系,及绵阳市农业科学研究院、云南省农业科学院改良的C49S系列不育系,代表审定品种分别为“绵杂”系列、“云杂”系列和“京麦”系列杂交小麦品种。

1999年,绵阳市农业科学研究院所以C49S为不育基因供体,转育出抗条锈温光敏不育MTS1[61],随后继续改良育成高抗条锈、兼抗白粉病的温光敏不育系4377S 等。同时,育成两系恢复系MR168[62]、MR1101等。配制出强优势杂交小麦新品种绵阳32、绵杂麦168、绵杂麦512、绵杂麦638、绵杂麦1101 通过国家、四川省品种审定。通过开展不育系繁殖、制种技术、高产栽培技术研究,制种产量达到3 000~3 750 kg/hm2,不育系产量产量在2 250~4 500 kg/hm2。以绵杂麦168 为代表品种在云南、四川和湖北等省份高产示范的产量达6 000~9 000 kg/hm2,在青海省高产示范高达12 150 kg/hm2。据农业农村部农技推广中心和四川省农业农村厅统计,2010—2013年绵杂麦168累计推广面积为9.6万hm2[63]。

此外,同样以C49S 为不育基因供体,云南省农业科学院陆续选育出C49S-87和K78S,并配制选育了我国第一个两系杂交小麦品种云杂3 号,以及高抗条锈、白粉的云杂5 号和云杂6 号。在2002—2004年省区域试验中,平均单产为7 861.8 kg/hm2,累积推广超3万hm2[64]。

北京杂交小麦工程技术研究中心以BS 型不育种质为核心,选育了一系列的温光敏不育系BS 系列。“十五”以来北京杂交小麦工程技术研究中心配制出一系列杂交小麦新品种京麦6、京麦7、京麦8、京麦179 和京麦21 等。其中京麦179 为我国北部冬麦区第一个国审的杂交小麦品种,区试平均产量达到8 863.8 kg/hm2,比对照增产10.4%,2016—2017年度生产试验比对照增产11.9%。仅“十三五”期间,京麦系列杂交小麦在全国累计推广面积约6.67万hm2[65]。

2.3 化杀两系杂交小麦的研究

我国目前广泛使用的化杀剂有津奥啉(SC2053)[66]、GENESIS[67]、SQ-1[68]、BAU-9403[69]等,其杀雄效果基本符合生产杂交小麦的要求。自1992年开始,化杀杂交小麦逐渐成为研究的重点。四川通过对GENESIS,SQ-1的杀雄效果研究表明二者均基本符合制种最低要求,SQ-1 表现更优[70-71]。随后,四川省农业科学院作物研究所利用化杀不育系筛选了一批杂交组合,其中有2 个化杀杂交小麦品种川麦59(川审麦2010002)和川麦69(川审麦2015015)通过四川省审定并推广,比对照增产12.21%~24.68%(表1)。此外,西北农林科技大学选育了西杂一号[72],河北省农业科学院选育了衡杂102[73]等。

2.4 核基因雄性不育系的研究

小麦核雄性不育突变体是核基因控制的显性/隐性雄性不育材料。相对于温光型雄性不育材料,核雄性不育材料不育性稳定,不受环境影响。目前的报道显示已经克隆了核不育基因有TaMs1[30,74]、TaMs2[75-76]、TaMs5[77]、TaMs26[78]、TaMs45[79]和TaNP1[80]等。其中只有TaMs2是突变以后为显性不育,来源于著名的不育材料‘太谷核不育’。TaMs1突变以后则表现为隐性核不育,是目前生产上主要应用的隐性核不育材料。应用细胞遗传学原理和染色体工程,使得利用核雄性不育材料成为可能。目前已经建立了一些代表性的核不育材料的杂交小麦应用体系:XYZ 杂交小麦生产体系、4E-ms 杂交小麦生产体系、Ms45-Ba杂交育种体系等[25]。

核不育基因的应用代表性成果是蓝标型矮败杂交小麦。西昌农科所于1997年育成了普通小麦矮败蓝标型不育系97-866。普通小麦蓝标型矮败不育97-866 为单体附加系,蓝粒基因、矮秆基因和核不育基因都位于一条重组形成的附加染色体上[81-82]。西南大学对其进行改良,培育成抗条锈病、白粉病蓝标不育系08L5070、12L8012、12L8016 等,并配制选育了杂交小麦新品种西南112 和18ZH280,分别通过了重庆市和国家品种审定。

3 杂交小麦存在问题

虽然我国杂交小麦研究已经开展了几十年,并取得了一些进展。但相对于水稻和玉米在杂种优势利用研究上还有相当大的差距。目前,杂交小麦研究的开展主要有以下问题:

3.1 种质资源相对缺乏

首先,三系法杂交的核质互作不育系恢复源狭窄,强优势的杂交组合筛选十分困难;温光敏两系不育系除气候风险外,还受到不育系和恢复系遗传基础狭窄影响,难以组配出强优势组合。其次小麦作为异源六倍体作物,其驯化过程和近现代的品种改良导致遗传基础狭窄、遗传多样性低,导致杂种优势不够明显。目前杂交小麦的研究缺乏真正有突破性的材料创制。

3.2 杂交小麦制种技术有待提高

由于杂交小麦制种技术不够完善,制种产量不高,加之小麦用种量大,导致用种成本偏高[83]。急需开展大规模全程机械化制种技术以及精量播种高产高效栽培技术研究。

3.3 杂交小麦产业体系不完善

杂交小麦育种同杂交玉米和杂交水稻相比,尚处于起步阶段。虽然目前已有部分优良杂交小麦品种审定并推广,但由于缺乏配套高产栽培和推广技术,使得全国杂交小麦种植面积微乎其微。整体而言,杂交小麦“育繁推”相关技术仍然不成熟,目前还不适宜完全商业化运作。

3.4 杂交小麦研究支持不足

相较于杂交水稻和杂交玉米,公众对杂交小麦的认可度并不高。由于小麦是异源六倍体,遗传信息复杂,对于小麦是否存在杂种优势,仍有部分科学家对此有质疑。多年来的研究进展相对缓慢,相关研究支持不断减少,导致育种家暂缓甚至停止杂交小麦的研究。

4 下一步研究策略

四川盆地气候条件更有利于小麦形成大穗,而杂交小麦产量的杂种优势主要来源于穗粒数。因此,小麦的杂种优势更容易实现。四川省在杂交小麦研究和推广已经走在了全国的前列,根据杂交小麦的研究现状和生产实际,提出发展杂交小麦的策略。

4.1 加强种质资源创新和新基因发掘

一是加快对现有不育系的抗病性遗传改良,尽快转育出新的抗病不育系。同时,不断创新方法和途径,创制和挖掘新的种质资源,发掘新的不育基因和其他优异基因,并应用于杂交小麦育种。

二是创新杂交小麦优势群,提高杂种优势潜力。借鉴水稻和玉米等作物,创新育种改良方法,构建遗传基础明确、多样性高且配合力好的杂种优势群,有可能大幅提高小麦杂种优势的潜力水平。

三是鉴定杂种优势群,提高杂种优势预测的准确性。通过双亲分离群体或多亲本杂交小麦群体,关联出一些杂种优势位点,发掘并通过预测建模,实现较高精度的杂种优势预测。

4.2 加快强优势组合的筛选和应用

一是拓宽现有温光敏两系不育系和恢复系的遗传基础,加强生态远缘、遗传远缘和地理远缘品种间的创新,创制农艺性状优良、配合力高、开花习性和制种性状优良的不育系和恢复系,加大组合测配力度,加快强优势组合的筛选进程。

二是杂交小麦育种体系的创新,在加强温光敏两系法和化杀法应用的基础上,推动三系法和蓝标型核不育系法的完善和应用,增加杂交小麦育种应用体系的多样性

4.3 完善杂交小麦“育繁推”技术体系

一是加大杂交小麦研究投入,联合“育繁推”优势单位,组建杂交小麦联合攻关协作组,加强小麦杂种优势基础理论研究和新不育系、恢复系及强优势组合选育研究,解决杂交小麦推广应用过程中的技术瓶颈。

二是加强制种技术的研发,在现有制种技术基础上,不断改良技术方法,提高制种产量,降低制种成本。重点开发制种新技术、新模式,研发大规模机械化制种技术。

三是根据选育的优良杂交小麦品种特征特性,运用高产稳产的制种模式,配套精量播种高产高效的栽培技术,建立完整推广应用技术体系,推动杂交小麦商业化推广。