瑞舒伐他汀联合氯吡格雷治疗冠心病不稳定型心绞痛的临床效果

2024-01-13张逸刘亚楠

张逸,刘亚楠

作者单位:224000 江苏省盐城市第一人民医院

冠心病为常见心血管疾病,与冠状动脉粥样硬化密切相关,出现管腔狭窄,血供异常,影响心肌代谢,进而引发心肌缺血、缺氧,甚至坏死,降低患者心功能[1]。其发病率具有明显上升趋势,疾病类型多样,心绞痛为其常见类型,介于慢性稳定型心绞痛与急性心肌梗死之间,是急性冠状动脉综合征的一种,起病急,发展快,发病时心肌供血量明显下降,可引起心肌梗死,若不及时救治,可导致患者死亡[2]。保守药物治疗方案是该病常用治疗措施,氯吡格雷抗血小板聚集作用明显,可维持动脉斑块稳定性,保护血管,但其单用对心室重塑进程抑制作用不明显,难以控制心绞痛发作[3]。瑞舒伐他汀为他汀类药物,有调脂、抗炎作用,可保护受损血管内皮功能[4]。本研究观察瑞舒伐他汀联合氯吡格雷治疗冠心病不稳定型心绞痛的临床效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年1月—2021年1月盐城市第一人民医院收治的冠心病不稳定型心绞痛患者300例,采用随机数字表法分为两药联合组和氯吡格雷组各150例。2组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院伦理委员会审核批准。

表1 氯吡格雷组与两药联合组临床资料比较 [例

1.2 选择标准 纳入标准:符合冠心病不稳定型心绞痛诊断标准[5];年龄:40~70岁;对所用治疗药物无过敏反应;状态良好,主动配合。排除标准:重要脏器功能受损者;其他类型心绞痛者;现行其他治疗者;中途退出者。

1.3 治疗方法 2组患者入院后均遵医嘱常规使用β受体阻滞剂、阿司匹林、硝酸甘油、钙离子拮抗剂和低分子肝素。氯吡格雷组联合使用硫酸氢氯吡格雷片(深圳信立泰药业股份有限公司生产)口服,初次剂量为300 mg,之后以每天75 mg的剂量维持。两药联合组在氯吡格雷组治疗基础上加用瑞舒伐他汀钙片(南京正大天晴制药有限公司生产)10 mg睡前口服,每天1次。2组患者均连续治疗3个月。

1.4 观察指标与方法 (1)炎性因子:抽取空腹静脉血5 ml,静置30 min后,以3 000 r/min的速度离心处理,采集上清液为待测标本,存放于-80 ℃环境中;使用全自动生化分析仪,经酶联免疫吸附试验检测肿瘤坏死因子-α和白介素-6水平,经化学发光法测定转化生长因子-β1水平。(2)血管内皮功能:按照上述方式采集静脉血并离心处理,经酶联免疫吸附试验检测组织型纤溶酶原激活物和生长分化因子-15水平,经放射免疫法测定内皮素-1水平。(3)心室重塑指标:患者治疗前后使用彩色多普勒超声仪各测量3个连续心动周期,记录左室射血分数、左室舒张末期容积、左心室重量指数和舒张末期室间隔厚度,各项参数取3次测量平均值。(4)心绞痛发作情况:比较2组用药前后心绞痛发作次数和每次发作持续时间。

1.5 疗效评定标准 显效:胸痛、呼吸困难、乏力、气短症状消失,心绞痛发作次数和持续时间缩减>80%,心电图提示ST段和T波恢复正常;有效:临床症状改善明显,心绞痛发作次数和持续时间缩减50%~80%,心电图提示ST段低平,T波倒置有所纠正;无效:临床症状、心电图检查结果均无明显变化,发病次数和持续时间缩减<50%。显效率与有效率之和为总有效率。

2 结 果

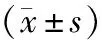

2.1 临床疗效比较 两药联合组患者治疗总有效率为96.00%,高于氯吡格雷组的86.67%(χ2=8.254,P=0.004),见表2。

表2 氯吡格雷组与两药联合组临床疗效比较 [例(%)]

2.2 炎性因子比较 治疗前,2组患者肿瘤坏死因子-α、白介素-6、转化生长因子-β1比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组患者肿瘤坏死因子-α、白介素-6、转化生长因子-β1水平低于治疗前,且两药联合组低于氯吡格雷组(P均<0.01),见表3。

表3 氯吡格雷组与两药联合组治疗前后炎性因子比较

2.3 血管内皮功能比较 治疗前,2组患者组织型纤溶酶原激活物、生长分化因子-15、内皮素-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组患者组织型纤溶酶原激活物水平高于治疗前,生长分化因子-15、内皮素-1水平低于治疗前,且两药联合组升高/降低幅度大于氯吡格雷组(P均<0.01),见表4。

表4 氯吡格雷组与两药联合组治疗前后血管内皮功能比较

2.4 心室重塑指标比较 治疗前,2组患者左室射血分数、左室舒张末期容积、左心室重量指数、舒张末期室间隔厚度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组患者左室射血分数高于治疗前,左室舒张末期容积、左心室重量指数和舒张末期室间隔厚度均低于治疗前,且两药联合组升高/降低幅度大于氯吡格雷组(P均<0.01),见表5。

表5 氯吡格雷组与两药联合组治疗前后心室重塑指标比较

2.5 心绞痛发作情况比较 治疗前,2组患者心绞痛发作次数、发作持续时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组患者心绞痛发作次数少于治疗前,发作持续时间短于治疗前,且两药联合组改善幅度大于氯吡格雷组(P均<0.01),见表6。

表6 氯吡格雷组与两药联合组治疗前后心绞痛发作情况比较

3 讨 论

不稳定型心绞痛是常见的急性冠状动脉综合征,为心肌缺血综合征,其发生机制为冠状动脉粥样硬化斑块破裂、血小板聚集、血管痉挛等[6]。冠状动脉血栓形成与血小板活化、凝血系统激活相关。血小板被激活后,二磷酸腺苷大量释放,诱发血小板聚集和纤维蛋白原结合,在凝血酶作用下形成血栓。临床多采用保守药物治疗方案,旨在抗血小板聚集,稳定斑块,保护血管内皮功能。

氯吡格雷是临床常用的血小板抑制剂,对二磷酸腺苷结合血小板受体和二磷酸腺苷介导的糖蛋白复合物活化均有选择性抑制作用,在此基础上可抑制血小板聚集;此外,该药物可使动脉粥样硬化斑块面积缩小,抑制内膜增生,进而减少不稳定心绞痛的发生[7]。他汀类药物对3-羟基-3甲基戊二酰辅酶A还原酶有抑制作用,可抑制胆固醇合成限速酶,对低密度脂蛋白胆固醇合成有抑制作用,可调节机体血脂代谢。目前,他汀类药物的应用范围不断扩大,在调节血脂代谢的同时也可保护血管内皮,稳定斑块,抗炎,抑制血栓形成。瑞舒伐他汀为新型药物,选择性和竞争性较强,可在肝脏发挥作用,降低胆固醇水平[8]。研究发现,二者联合使用,可发挥协同作用,保护受损血管,调节血脂,延缓发病进程[9]。不稳定型心绞痛病理机制可被视为慢性炎性反应,其中肿瘤坏死因子-α可介导炎性细胞于斑块处依附,刺激白细胞趋化,血管细胞增殖迁移增加,进而损伤血管内皮细胞,加上胶原酶和组织因子的释放,可导致粥样硬化斑块稳定性下降。白介素-6水平过高可导致斑块局部出现急性炎性反应,损伤斑块,增加斑块破裂风险。转化生长因子-β1是机体炎性反应的重要参与者,可促进炎性递质释放,导致联级反应,从而加重炎性反应。因此可通过此三项炎性因子水平的检测,判定疾病治疗效果。本研究结果显示,两药联合组患者治疗总有效率高于氯吡格雷组,2组患者肿瘤坏死因子-α、白介素-6、转化生长因子-β1水平低于治疗前,且两药联合组低于氯吡格雷组,分析其原因是:在氯吡格雷治疗基础上应用瑞舒伐他汀,既可对血小板聚集产生抑制作用,降低血管痉挛风险,又可调节血脂,对炎性因子释放有明显的抑制作用,可降低炎性因子水平,维持动脉粥样硬化斑块稳定性,提高疾病治疗效果。

研究发现,血管内皮细胞可维持血管张力,调节血压,保持抗凝和凝血指标平衡,冠心病的发生发展与血管内皮细胞损伤密切相关,可诱发或加重不稳定性心绞痛[10]。内皮素-1由血管内皮细胞分泌,收缩血管作用明显,该指标水平上升提示动脉粥样硬化程度增加。组织型纤溶酶原激活物同样由血管内皮细胞分泌,是纤溶系统的重要物质,其水平变化可反映血管内皮功能受损情况,在血栓性疾病中明显下降。生长分化因子-15是心脏疾病的重要标志物,具有抗炎与抗心力衰竭作用,冠心病不稳定型心绞痛患者血管内皮功能受损时,可大量释放该物质。本研究结果显示,2组患者组织型纤溶酶原激活物水平高于治疗前,生长分化因子-15、内皮素-1水平低于治疗前,且两药联合组升高/降低幅度大于氯吡格雷组,可见瑞舒伐他汀联合氯吡格雷可改善血管内皮功能。分析其原因为,氯吡格雷可有效抑制血小板聚集,可保持动脉硬化斑块稳定性,降低病变程度,保护受损血管内皮;瑞舒伐他汀对脂质浸润和泡沫形成有抑制作用,可延缓粥样硬化进程,促进血管内皮功能修复,促使巨噬细胞或单核细胞发挥抗炎作用,还可清除自由基,减少血管损伤,从调脂、抗炎、抗氧化等方面保护血管内皮功能。

冠心病不稳定型心绞痛存在不同程度的心肌损伤,在疾病发展过程中,心室出现代偿性变化,导致心室重塑。临床常用左室射血分数、左室舒张末期容积、左心室重量指数和舒张末期室间隔厚度反映心脏舒张和收缩功能,以判定心室重塑缓解情况。本研究结果显示,2组患者左室射血分数高于治疗前,左室舒张末期容积、左心室重量指数和舒张末期室间隔厚度均低于治疗前,且两药联合组升高/降低幅度大于氯吡格雷组,表明两药联用可延缓心室重塑进程,改善心功能。其原因在于氯吡格雷对动脉内血小板聚集有抑制作用,可维持血管稳定性,抑制血管收缩,降低心肌缺血、缺氧程度;瑞舒伐他汀对类异戊二烯代谢产物有抑制作用,可抑制平滑肌细胞增殖,延缓发病进程;联合用药可恢复心血氧供应,逐渐恢复心肌细胞,对心室的牵拉作用缓解,心室重塑风险下降。本研究结果显示,2组患者心绞痛发作次数少于治疗前,发作持续时间短于治疗前,且两药联合组改善幅度大于氯吡格雷组,可见联合用药可明显缓解心绞痛症状,缩短发作持续时间,延缓疾病发展进程。

综上所述,瑞舒伐他汀联合氯吡格雷治疗冠心病不稳定型心绞痛临床效果较好,可调节炎性因子水平,改善血管内皮功能,延缓心室重塑进程,缓解心绞痛发作症状,值得推广应用。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。