中药益气活血方用于预防ICU高出血风险患者下肢深静脉血栓形成的效果

2024-01-13徐蒙辉

徐蒙辉

下肢深静脉血栓(DVT)是ICU患者常见并发症。发生下肢DVT可导致患者下肢肿胀,不仅会延长患者的住院时间,还可能增加在院病死率,因此对ICU住院患者进行下肢DVT预防很有必要[1]。预防DVT常用的化学药物对高出血风险患者而言常会带来更大的出血风险[2]。因此采取一种安全、有效的药物治疗很有必要。中医学认为DVT的发生与“瘀血”有很大的关联。因“瘀血”的存在,导致肢体气血运行不畅、脉络受阻不通,血液回流受到阻滞,积聚到一定程度后发生肿胀、疼痛等症。中医学理论认为治疗“瘀血”,即脉痹,重在治瘀,而中药在DVT防治中具有明显优势[3]。高出血风险患者在中医辨证基础上施以益气活血方取得较为理想的临床疗效[4-5]。本研究观察中药益气活血方用于预防ICU高出血风险患者下肢DVT形成的效果,总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2021年7月—2022年1月鹰潭市中医院收入ICU治疗的高出血风险患者60例,经单双序号分为观察组和对照组,各30例。观察组男12例,女18例;年龄43~78(54.12±6.02)岁;急性生理与慢性健康评分Ⅱ平均评分(12.34±2.30)分。对照组男15例,女15例;年龄42~80(55.45±5.23)岁;急性生理与慢性健康评分Ⅱ平均评分(12.23±2.23)分。2组患者临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会核准,患者及家属已知晓研究内容并签署知情同意书。

1.2 病例选择标准 纳入标准:(1)血栓风险Caprini评分>2分,合并高出血风险(HAS-BLED评分>3分);(2)具有抗凝相对或绝对禁忌证,如出现严重活动性出血、严重出凝血功能障碍等;(3)中医辨证为气虚血瘀证。排除标准:(1)排斥口服中药或对口服中药不能耐受者;(2)妊娠期或哺乳期女性;(3)深静脉血栓确诊者;(4)近2个月参加过其他类似研究者。

1.3 治疗方法 对照组接受常规西医治疗,包括吸氧、纠正水电解质紊乱等,在此基础上予马来酸氨氯地平片(苏州第壹制药有限公司生产)口服治疗,每次5 mg,每天1次。观察组予中药益气活血方治疗,药物组方:黄芪30 g,党参30 g,当归10 g,川芎10 g,蒲黄10 g,三七6 g(冲服),大黄10 g,川芎10 g,川牛膝10 g,炙甘草6 g,并随证加减,每天1剂以水煎(院煎药室代煎)留汁400 ml,分早晚2次服用。2组均治疗4周。

1.4 观察指标与方法

1.4.1 治疗前后凝血功能指标:采用Sysmex CA7000全自动凝血分析仪检测活化部分凝血酶原时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、D-二聚体(D-D)。

1.4.2 治疗前后下肢肿胀度:测量患者髌上15 cm处的大腿周径与内踝上15 cm处的小腿周径。

1.4.3 下肢DVT发生率:患者肢体皮肤温度升高,外观呈暗红色,胀痛感明显且有压痛,或发生广泛性肿胀或静脉怒张均可提示发生下肢DVT。

1.4.4 不良反应:包括恶心呕吐、头晕头痛、血压增高、肠胃不适等。

2 结 果

2.1 凝血功能指标比较 治疗前,2组患者APTT、PT、D-D水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗4周后,2组APTT均较治疗前延长,观察组长于对照组(P<0.05);2组D-D水平均升高,但观察组升高的幅度小于对照组(P<0.01);2组PT均较治疗前有所缩短,且对照组缩短更为明显,但组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 对照组与观察组治疗前后凝血功能指标比较

2.2 下肢肿胀度 治疗前2组患者患肢均呈不同程度肿胀,大腿周径与小腿周径2组比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗4周后,观察组小腿周径小于治疗前和同期对照组(P<0.05或P<0.01),对照组小腿周径变化不明显(P>0.05);2组大腿周径与活动前比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 对照组与观察组治疗前后下肢肿胀度比较

2.3 下肢DVT发生率比较 观察组发生下肢DVT 2例(6.67%);对照组发生8例(26.67%),差异有统计学意义(χ2=4.320,P=0.038)。

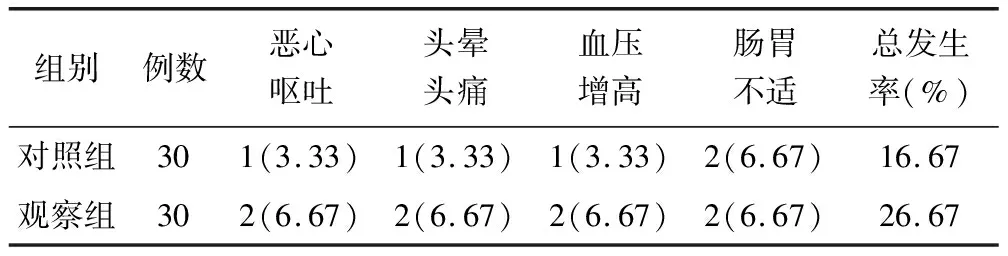

2.4 不良反应比较 观察组与对照组不良反应总发生率(26.67% vs.16.67%)比较差异无统计学意义(χ2=0.884,P=0.347),见表3。

表3 对照组与观察组不良反应比较 [例(%)]

3 讨 论

重症急性胰腺炎、重症肠痿、腹部创伤等均是临床上常见的高出血风险ICU患者,该类型患者诊治一直是临床医学研究课题。高出血风险ICU患者在不诱发出血或加重出血的情况下,应为其提供抗凝治疗;但存在出血或出血倾向的患者,抗凝药物使用不当可引起或加重出血,危及患者的生命安全。随着国内重症医学及传统医学的发展,当前已成为一门独立学科,如何诊治高出血风险ICU患者也开始有了思路,且取得不错的成效。

目前西医认为高出血风险ICU患者下肢DVT发生机制为血液的高凝状态、血管内膜的损伤、血流状态的改变[6]。当前治疗高出血风险ICU患者给予局部枸橼酸抗凝法,达到较为理想的治疗效果,可改善凝血指标,降低出血风险,控制疾病发展。但仍有部分患者发生下肢DVT,延长疾病康复时间,影响患者生存质量。中医学认为,现代医学中的下肢DVT可对应中医学的“瘀血”“脉痹”“肿胀”等范畴。中医学认为该疾病重点是离开脉络的“瘀血”,即无法及时排出停留在体内的血液,或是血液运行不畅导致经脉阻塞,日久瘀积在脏腑组织中[6-8]。古代医学典籍《黄帝内经·素问》曰:“痹在骨则重,在脉则血凝泣,凝则脉不通,血不流”,从而导致“股肿”。由此可见,可选择活血化瘀、通筋消肿的药物防止ICU患者发生下肢DVT,同时指出在防治下肢DVT过程中应注意养血护血[9]。中药益气活血方具有补血活血不伤血、化瘀行血等特点[10]。主方包括熟地、当归、川芎等药。中医机制研究认为益气活血方利于生新血、祛瘀血的方剂,其化瘀通络的功效对预防DVT有良好作用[11]。另外,现代药理学研究表明,益气活血方有抗凝作用,利于改善微循环,减少血液黏稠度,对抑制血小板聚集效果明显;且同时发挥抗炎、镇痛、补血、强化免疫功能等多种功效[12]。

本研究结果显示,治疗后,观察组APTT长于对照组、D-D水平低于对照组,2组PT比较无明显差异。可见观察组凝血状态得到明显改善。D-D水平增高是继发性纤维蛋白溶解亢进的表现,机体内有活化的血栓,出现纤维溶解活动,该物质浓度就会明显增高[13]。2组患者在治疗过程中虽因疾病、年龄等因素的影响,其D-D水平均有所增高,但组间对比观察组低于对照组,说明患者凝血状态得到有效控制,预防其进一步恶化。此外,治疗4周后,观察组小腿周径小于治疗前且小于同期对照组,说明益气活血方的使用在一定程度上能够缓解下肢肿胀程度。观察组DVT发生率低于对照组亦说明中药治疗在DVT防治中有明显优势。组方中包含黄芪、党参、当归、川芎等,其中黄芪、党参发挥益气固脉、利水消肿的功效,推动血液运行于脉中,当归兼可益气活血扶正,提高患者免疫力;川芎为血中之气药,活血行气,使全方活血不留瘀,益气不留滞;川牛膝活血通络、引药下行;蒲黄、三七粉、大黄活血止血,通脉止痛,具有活血和止血双向调节功效,同时大黄具有通腑消滞之功,有益于改善长期卧床患者胃肠功能;甘草调和诸药。研究显示,川芎具有行气活血、调畅气血的作用,与当归搭配相用,既补又行,可补血而不滞血,行血而不伤血。黄芪有助于补脾、肺之气,在本方中发挥活血的作用,从而达到气可生血、行血、摄血的目的,促使气旺血行而祛瘀络通[14-15]。现代研究表示,黄芪可保护造血功能,降低血液黏稠度[16];三七对缩短凝血时间有效,经机体代谢,诱发血小板释放凝血因子达到止血的目的,而三七主要成分总皂甙有明显的抗凝、抑制血小板聚集的作用,对防止血栓发生十分有效,加上三七对化瘀、致瘀有双向调节的作用;蒲黄则起到止血、活血的双向调节作用,能够根据不同病证使用不同的配伍;大黄则发挥止泻、止血和调节免疫力的功效,由此可见大黄也具备活血止血的双向调节作用。从分子角度分析,益气活血方利于增强人体表达血管内皮生长因子及其受体,利于新生血管形成,提升人体血液循环效率;另外益气活血方经调控部分信号通路,使得血管功能更为稳定,优化内皮细胞的骨架细胞,保护脑组织血液运行功能不受影响,促使全身血液处于良好的运行状态,预防DVT的形成。本研究中2组用药均未出现如大出血、休克等严重不良反应,仅有轻度头晕恶心、肠胃不适等,经对症干预后均得到有效控制,说明此方安全性较好。

综上所述,中药益气活血方用于预防ICU高出血风险患者下肢DVT形成的效果肯定,利于患者凝血状态改善,降低下肢DVT发生风险,且不良反应少,安全有保证,值得临床推广应用。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。