极低/超低出生体质量儿经外周静脉穿刺中心静脉置管过程中发生机械性静脉炎的影响因素分析

2024-01-12刘蓓蓓石秦川徐佳忆

孙 兴, 徐 微, 刘蓓蓓, 石秦川, 王 楠, 徐佳忆

(1.南京医科大学附属妇产医院 新生儿重症监护病房, 江苏 南京, 210004;2.南京中医药大学 护理学院, 江苏 南京, 210023)

极低/超低出生体质量儿(VLBWI/ELBWI)因胃肠道发育不成熟,出生后往往需要长时间肠外营养支持[1]。经外周静脉穿刺中心静脉置管术(PICC)是指利用导管经外周浅静脉穿刺,将导管尖端送至靠近心脏的上下腔静脉的一种置管技术[2], 可操作性强、易于观察,可减轻因反复外周静脉穿刺带给患儿的痛苦[3], 已被推荐为新生儿重症监护室(NICU)危重新生儿重要的血管通路[4]。但PICC后维护不当易导致一系列并发症,包括机械性静脉炎(MP)、胸腔积液、导管相关性血流感染等[5]。MP是一种静脉血管的应激反应,处理不当极易导致非计划性拔管,影响疾病救治,甚至由于长时间疼痛刺激影响早产儿神经系统的发育、情感认知,导致行为障碍[6-7]。目前,研究[8-9]报道了新生儿及早产儿PICC后发生MP的危险因素,但缺乏足够高质量证据支撑是否适用于VLBWI/ELBWI, VLBWI/ELBWI 行PICC后发生MP的预防管理策略仍不清楚。本研究分析VLBWI/ELBWI置管后MP的发生情况及影响因素,以期为临床护理人员采取有效预防对策提供证据支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集2019年1月1日—2022年12月31日444例在南京市妇幼保健院NICU行PICC的VLBWI/ELBWI的临床资料。① 纳入标准: 出生体质量<1 500 g且出生胎龄<37周者; ② 住院期间行PICC穿刺成功且留置时间≥48 h者。排除标准: ① 患儿由于其他并发症发生的非计划性拔管,如胸腔积液、血栓性静脉炎、导管相关性血流感染、全身严重感染、严重淋巴水肿等; ② 穿刺失败及PICC置管留置时间<48 h者; ③ 外院带入PICC的患儿。PICC置管前患儿家属均已签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会审查并批准[宁妇伦字(2018)54号]。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集: 回顾性收集符合纳入和排除标准的VLBWI/ELBWI临床资料,包括性别、出生胎龄、出生体质量、置管时日龄、置管时胎龄、置管时体质量、置管静脉、穿刺次数、导管尖端位置、置入长度、导管位置是否二次调整、导管是否移位、留置时间。

1.2.2 PICC管理方法: ① 建立PICC核心小组,小组成员均具有新生儿PICC资质,小组人员固定且拥有10年以上PICC穿刺经验。② 统一使用规格为1.9 Fr单腔导管。③ 穿刺过程严格按照新生儿PICC流程[10], 首选上肢贵要静脉,其次选择肘正中静脉,再次选头静脉、腋静脉; 下肢一般选择大隐静脉、小隐静脉、腘静脉; 上腔静脉测量法是从穿刺点沿静脉走向右胸锁关节; 下腔静脉测量法是从穿刺点沿静脉走向腹股沟再向上到脐与剑突的中点。在预计刻度处用小剪刀修剪PICC导管所需长度,采用1 U/mL肝素生理盐水预充导管,无菌生理盐水浸泡导管; 铺无菌治疗巾保证最大无菌屏障,穿刺者使用0.5%碘伏纱布包裹肢端,碘伏棉签消毒穿刺侧肢体3遍,范围要大; 穿刺时见回血后送管,用无菌夹夹住导管尖端,轻轻送入静脉,穿刺上肢时,送至腋下需将头转向穿刺侧,下颌靠近胸部,继续送导管至预计长度后抽回血,通畅后以10 U/mL肝素生理盐水封管连接无针接头; 导管外露部分呈“S”形弯曲,予透明敷贴完全覆盖,妥善固定导管; ④ 置管成功后床边X线摄片定位,摄片时上肢外展呈45 °, 下肢呈自然体位,头、颈、躯干在一条直线上,定位导管尖端位置,经上肢静脉导管尖端位于上腔静脉内,即T4~T6位置; 经下肢静脉置管导管尖端位于下腔静脉内,即T9~T11位置, 2种情况为正常位置,否则为导管尖端位置异常。⑤ 导管维护: 置管后48 h更换敷料1次,穿刺点渗血较多延迟更换,之后敷料污染、潮湿、卷曲、松脱或破损立即更换,无菌输液接头每周更换1次。

1.2.3 MP分级标准: 参照国际静脉组织美国输液护理学会(INS)[11]关于静脉炎的相关标准进行分级。0级: 无症状; 1级: 输液部位发红伴有或不伴有疼痛; 2级: 输液部位疼痛伴有发红和(或)水肿; 3级: 输液部位疼痛伴有发红和(或)水肿、条索状物形成,可触摸到条索状的静脉; 4级: 输液部位疼痛伴有发红和(或)水肿、条索状物形成,可触及的静脉条索物长度>2.5 cm, 有脓液流出。将未发生MP的早产儿设为非MP组(328例),发生1~4级MP的早产儿设为MP组(116例)。

1.3 统计学方法

采用SPSS 26.0软件进行统计学分析。计数资料以[n(%)]表示; 组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法检验。不符合正态分布的计量资料以中位数(四分位间距)[M(P25,P75)]表示,组间比较采用非参数Mann-WhitneyU检验; 将单因素分析中差异有统计学意义的变量进行多因素二元Logistic回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 VLBWI/ELBWI 行PICC后发生MP的单因素分析

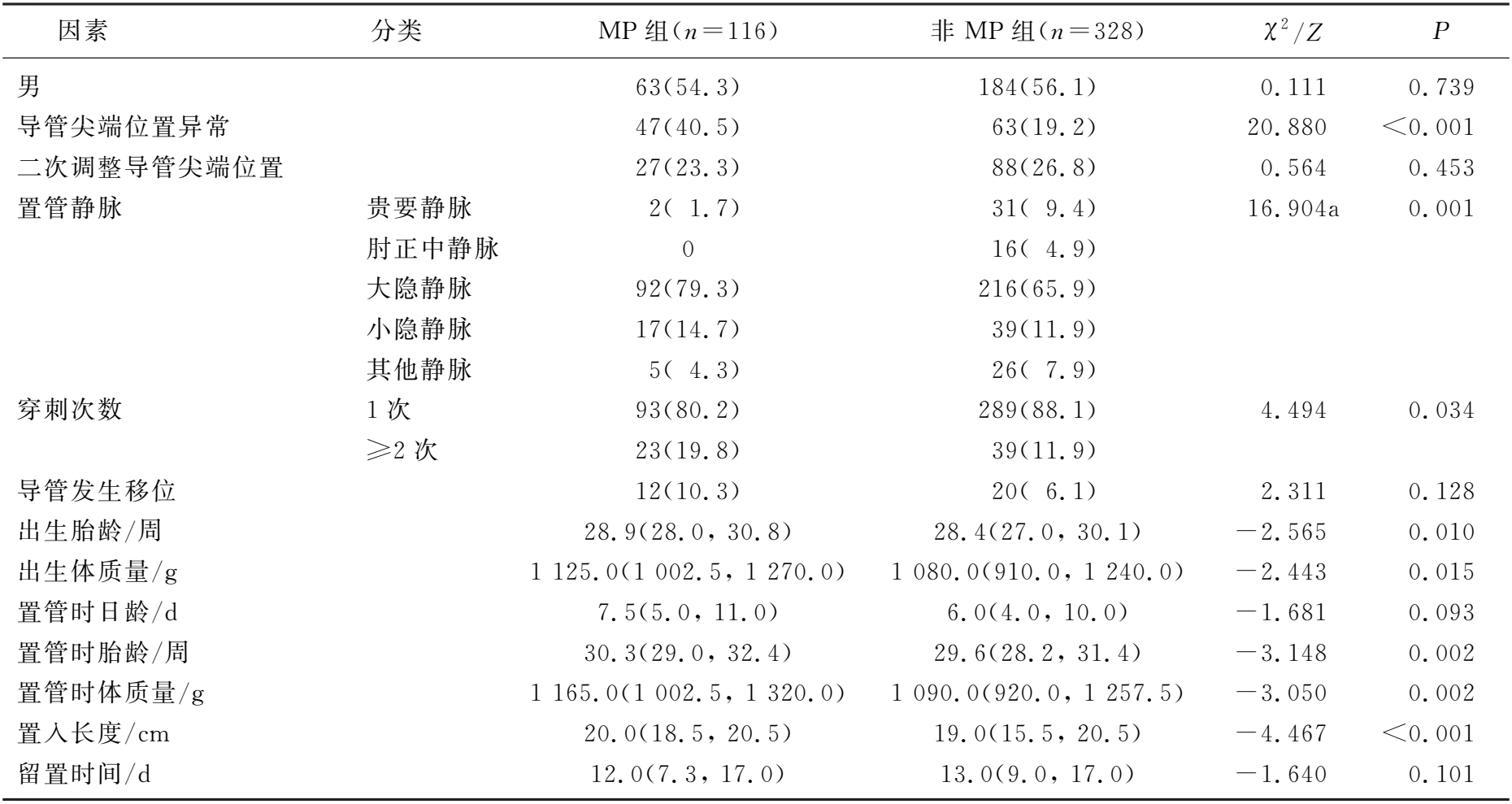

单因素分析结果显示,出生胎龄、出生体质量、置管时胎龄、置管时体质量、置入长度、穿刺次数≥2次、导管尖端位置异常、置管静脉是VLBWI/ELBWI 行PICC后发生MP的影响因素(P<0.05)。见表1。

表1 PICC后发生MP的单因素分析[n(%)][M(P25, P75)]

2.2 VLBWI/ELBWI PICC后发生MP的多因素Logistic回归分析

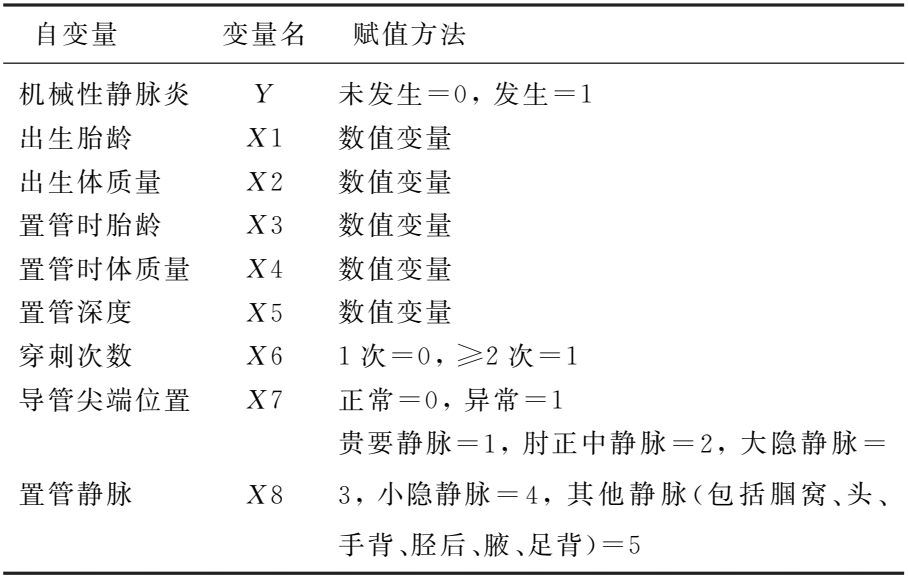

以是否发生MP作为因变量,将单因素分析中差异有统计学意义的因素作为自变量进行多因素Logistic回归分析,具体赋值见表2,连续性变量采用原值。Logistic回归分析结果显示, PICC导管尖端位置异常及穿刺次数≥2次是VLBWI/ELBWI发生MP的独立危险因素(P<0.05), 见表3。

表2 影响因素多因素分析变量赋值

表3 多因素Logistic回归分析

3 讨 论

本研究中VLBWI/ELBWI 行PICC后MP的发生率是26.1%, 高于国内外其他文献报道[12-13], 可能原因如下: ① 本研究纳入的人群出生体质量均<1 500 g, 国内研究[9, 12]指出, MP的发生与出生体质量呈负相关,与足月儿相比, VLBWI/ELBWI血管发育不成熟,管腔小,管壁弹性差, PICC时血管内膜容易受到导管的机械性刺激出现充血水肿,加之免疫调节功能不成熟,致使MP发生率较高[12]。② 本研究PICC多选择大隐静脉,因其静脉显露明显,管腔较大,一次性置管成功率高,且不易发生堵管和感染,常作为新生儿行PICC的首选静脉[14], 但大隐静脉是身体最长的静脉,成功置入下腔静脉需要经过7~15个瓣膜[9], 导管对周围血管的刺激频率高,也是导致本研究静脉炎发生率高于其他文献报道的原因之一。③ 本研究实施PICC穿刺前未考虑皮肤消毒剂温度对机体的影响。VLBWI/ELBWI体温调节中枢发育不完善,对环境温湿度要求极为严格,本研究中虽使用辐射台或加温毯等保暖设备,但忽视了皮肤消毒剂对VLBWI/ELBWI全身及局部皮肤温度的影响。章容等[15]研究指出,将皮肤消毒剂加温至37 ℃后可以避免寒冷刺激,同时可以减轻穿刺时疼痛造成的血管收缩,从而提高一次性置管成功率,提示临床上PICC过程中需重点关注皮肤消毒剂温度对血管舒缩的影响。

本研究多因素Logistic回归分析显示, PICC导管尖端位置异常是VLBWI/ELBWI发生MP的独立危险因素,与国内多中心研究[9]结果一致。早产儿PICC导管尖端的理想位置是中心静脉[16], 包括上下腔静脉,其内径大,血流速度快,输入的高渗、强刺激性液体能快速被稀释,液体对血管壁的损伤较小。当导管尖端移位远离腔静脉时,血管管腔内径小,血流速度慢,不能形成腔内涡形流动,高渗刺激性液体不能快速充分被稀释,对周围血管的刺激性增加[17]。文献[18]显示,新生儿体质量与静脉直径呈正相关, VLBWI/ELBWI静脉直径更小,且新生儿出生后常因特殊通道(如动脉导管、卵圆孔等)的持续开放导致组织灌注不良,外周血流速度较慢,导管移位后对血管内膜的摩擦更大。研究[19]指出,导管移位后会改变导管原有形态,增大对周围血管壁的机械性刺激,导致VLBWI/ELBWI更容易发生MP。此外, VLBWI/ELBWI腔静脉解剖学长度仅2 cm[20], 导管尖端容易朝离心方向移位,出生后体质量的增加也使导管尖端移位的概率高于晚期早产儿或足月儿[21], 提示临床上PICC时导管尖端应尽可能送至理想位置,可采用超声定位技术代替缺乏时效性的X线摄片[22], 实时定位以提升送管到位率,长期使用需考虑体质量和身长的增加对导管尖端位置的影响。

本研究多因素Logistic回归分析显示,穿刺次数≥2次是VLBWI/ELBWI发生MP的独立危险因素(OR=1.952, 95%CI: 1.017~3.747), 与国内文献报道[8, 12]一致。目前国内新生儿PICC穿刺使用的是1.9 Fr的单腔导管,其鞘径为20 G,内径为1.2 mm, VLBWI/ELBWI外周血管发育不成熟,直径窄,管壁薄,弹性纤维、胶原纤维及平滑肌少[23], 使用20 G导管穿刺会很大程度损伤VLBWI/ELBWI的血管内壁,使管壁胶原纤维外露,反复穿刺一方面会导致血管破裂引发穿刺部位出血增多,血管充盈度不足,另一方面血管内膜受到反复机械性摩擦会出现水肿,加之VLBWI/ELBWI血管发育成熟度低,自我修复能力较差,导致其更容易发生MP。另外,皮肤表面广泛分布着痛觉感受器,置管时反复穿刺使VLBWI/ELBWI疼痛并激活交感神经末梢释放儿茶酚胺,表现为血管痉挛、血流动力学波动、激素水平改变[6-7], 也是发生MP的原因之一。因此,建议临床选用更适合VLBWI/ELBWI的PICC的导管,提升一次置管成功率,尽量避免同一静脉反复穿刺,同时在PICC前、中、后采取有效镇痛管理措施,以减轻患儿疼痛,改善血管痉挛,降低MP发生率。

综上所述,导管尖端位置异常及穿刺次数≥2次是VLBWI/ELBWI发生MP的危险因素,提示临床护理人员应加强PICC前评估,优化置管及维护流程,提升一次性置管成功率,避免反复穿刺对血管造成的损伤,减少MP的发生,减轻患儿痛苦,提升临床护理质量。