“实验探究,问题驱动”的教学设计

——以《光合作用的原理》为例

2024-01-08佛山市郑裕彤中学覃歆

文/佛山市郑裕彤中学 覃歆

一、教材内容分析

(一)地位与价值分析

本节课是“光合作用与能量转化”的第二课时。在这一课时中,学生将进一步学习光合作用的原理及应用。学生在初中时已对光合作用的基本过程,本节的学习是对基本过程的进一步深化,学生通过对本课的学习,进一步了解光合反应中物质和能量是如何变化的。另外,课本“思考·讨论”中的实验,提供了实验证据,教师可通过引导学生基于证据进行分析推理,自主构建概念。

(二)原有问题分析

课本在“本节聚集”等部分共设置了8 个问题。在教材问题的基础上,结合本节课增添的情境资料,对原有问题进行了改造和延申,帮助学生搭建问题支架,启发、引领学生进行思维探究,完成学习任务。

(三)问题设计分析

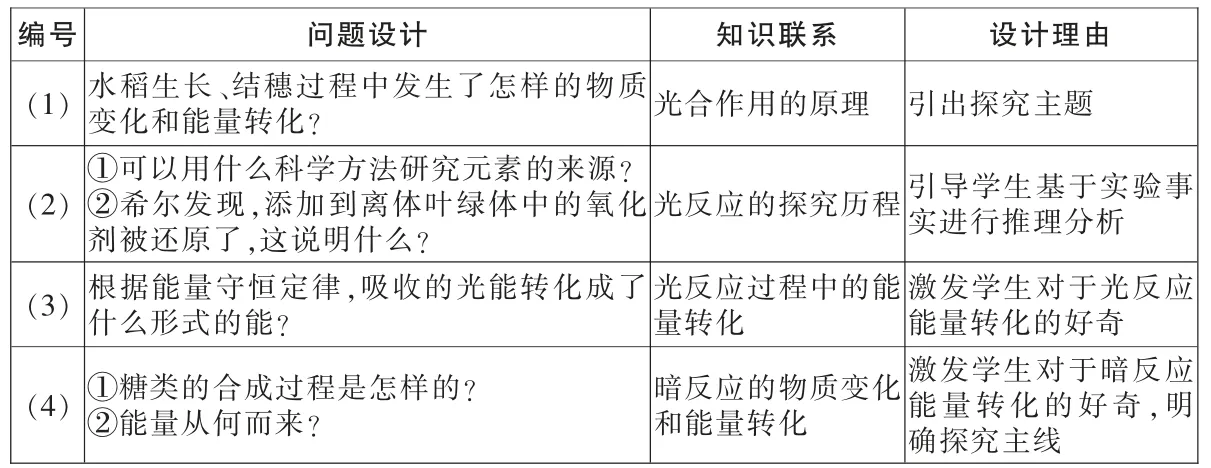

新问题是针对课本原有问题的不足而设计的,目的主要是为了用问题串的形式引发学生对探究实验的分析和思考,自主建构光合作用过程中的物质与能量变化。(表1)

表1 新增问题分析

新增问题或是点明探究主题,提纲挈领;或是引导学生进行学习任务,推进课堂进行;或是激发学生思考,驱动概念建构。

二、教学目标

(一)生命观念:从物质与能量视角,阐明光合作用的原理。

(二)科学探究:①通过对光合作用光反应阶段和暗反应阶段相关实验研究的思考和讨论,说明光合作用的过程,认同人类对光合作用的认知过程是逐步的、不断发展的。②能结合已学知识对一些问题提出合理的假设,并能分析推理出合理的假说,用于解释实验结果。

(三)科学思维:归纳总结实验结论,构建光反应和暗反应过程示意图,并列表比较两者在场所、物质变化和能量转化等方面的区别和联系。

(四)社会责任:从光合作用的探究过程中领悟科学探究是曲折前进的,理解科学技术的进步对科学研究的促进作用。

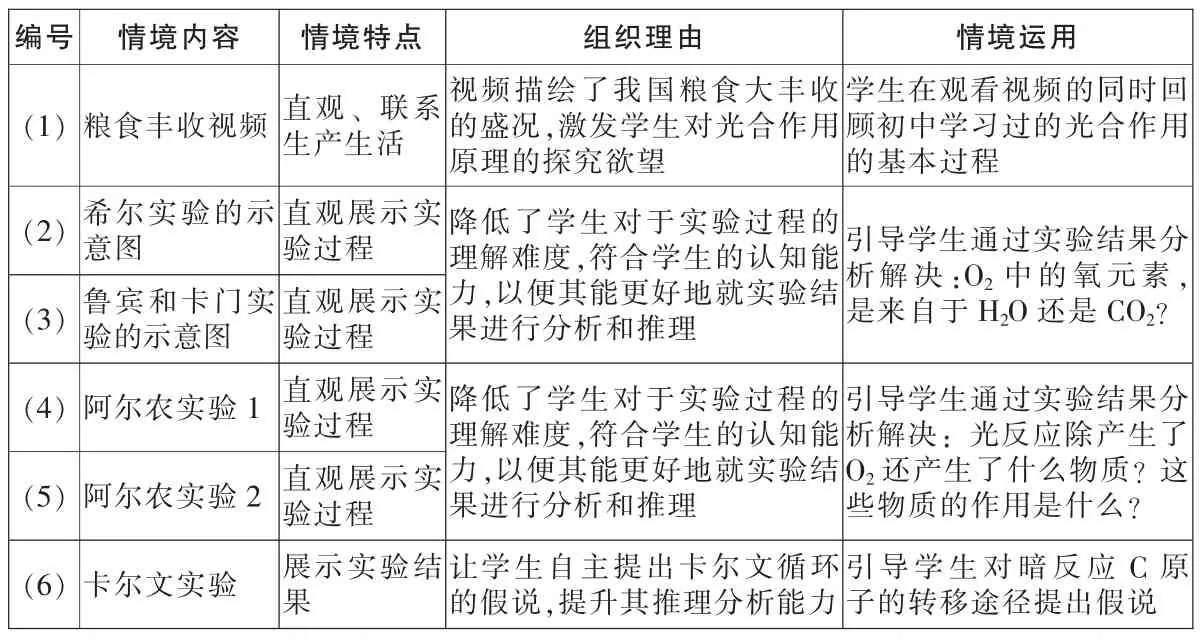

三、情境组织

本课运用的情境资源主要分为两类,一是视频资源,二是课本思考讨论中相应的探究实验的示意图,作为情境资源引导学生分析。(表2)

表2 课堂情境组织情况

本课运用的情境资源多数来自科学史上关于光合作用的经典实验,进行简化和整合后作为引导学生思维探究的背景材料,符合学生的认知水平。

四、教学过程

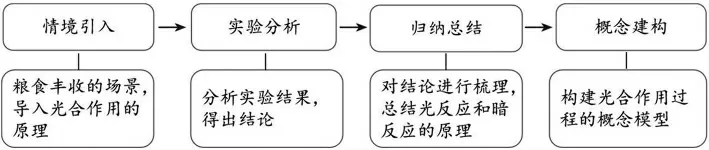

根据图1 所示的设计流程,展开本课教学。

图1 课程设计流程示意图

图2 希尔实验示意图

图3 鲁宾和卡门实验示意图

(一)导入新课

播放“粮食丰收”视频,并提出问题:(1)水稻生长、结穗过程中积累的有机物主要是由什么生命活动合成的?(2)除了产生有机物,这项生命活动还发生了哪些物质变化?

设计意图:通过视频资料唤起学生对初中学过的光合作用基本过程的记忆,并且激发学生对光合作用原理的探究兴趣及热情,引入探究主题——光合作用过程中的物质和能量变化,同时激发学生的民族自豪感。

(二)光反应中的物质变化和能量转化

将科学家对光合作用原理的探究历程上的几个经典实验进行整合和简化处理,用简短的文字资料或是流程示意图的形式,作为情境资料呈现给学生。

1.希尔实验

通过问题:(1)O2中的氧元素,是来自于H2O 还是CO2?(2)希尔实验可以得出什么结论?(3)希尔实验能否说明O2中的氧元素全部来自于H2O?来引导学生对实验结果进行思考。

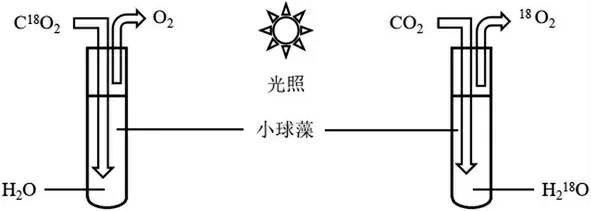

2.鲁宾和卡门实验

提出问题:(1)可以用什么科学方法研究元素的来源?(2)分析实验结果,可以得出什么结论?(3)希尔发现,添加到离体叶绿体中的氧化剂被还原了,这说明什么?

3.阿尔农实验1

实验材料:离体叶绿体

实验处理:加入ADP、Pi,给与光照

实验结论:光照下,叶绿体可合成ATP,这一过程总与水的光解相伴随。

对复杂的实验过程进行简化和文字梳理,用上述方式呈现给学生,并提问:根据能量守恒定律,吸收的光能发生了怎样的能量转化?

设计意图:教师提供实验证据,通过问题串引导学生分析实验结果和实验结论,让学生意识到氧气的释放只与水有关。再通过引导学生推测,叶绿体内存在某种氧化剂,在水光解的过程中被还原,从而引出新的问题。学生在教师的提问引导下对两个经典实验的方法、过程和结果进行分析和论证,逐渐得出结论。

(三)暗反应中的物质变化和能量转化

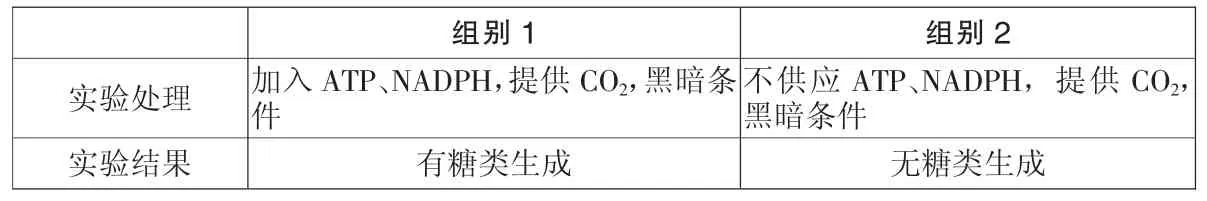

4.阿尔农实验2

实验材料:离体叶绿体(见下表)

通过“糖类合成时所需能量从何而来?”这一问题,引导学生思考光反应和暗反应之间的联系。

5.卡尔文实验1

实验现象:放射性首先出现在C3,而后同时出现在C5和C6中。

卡尔文实验2

实验现象:光照下突然中断CO2供应,C3减少而C5量增加;突然停止光照,C3浓度升高而C5的浓度降低。

先呈现实验1 的现象,让学生以此为依据构建CO2和C3、C5之间的转化关系。然后再呈现实验2,提问实验2 的结果是否支持大家刚才的假说?为什么?从而引导学生根据新的实验结果修正刚才的假说。若学生无法作答,教师可提示学生,从来源和去路两方面去分析C3和C5的变化趋势。例如,可以这样提问:“当来源减少,去路增加时,物质的积累量就会减少。中断CO2供应C3减少、C5增加,说明CO2与C5是反应物,而C3是生成物。即CO2+C5→C3。再结合放射性出现的先后顺序,大家来分析一下,CO2、C3、C5和C6之间的的转化关系是怎样的?”

最后,通过(1)光反应和暗反应在物质变化和能量转化方面存在什么联系?(2)水稻进行光合作用的过程中发生了怎样的物质和能量变化?由此,你是否能尝试总结光合作用的概念?引导学生对本课核心概念进行总结。

设计意图:根据卡尔文实验的结果,提出假说并推翻,再构建新的模型来解释实验结果,学生的科学思维及科学探究可达水平三。

五、教学反思

本课基于光合作用相关的探究实验,运用问题驱动的教学策略,学生在学习光合作用的原理过程中,不仅落实了物质与能量的生命观念,科学探究能力和科学思维、社会责任也得到了锻炼和提升。学生们在教师精心设计的问题的驱动下,通过科学论证,对光合作用的具体原理有了深刻认识,并自行构建了光合作用的概念,学习的积极性和主动性得到了充分释放,并且对概念本身和概念的形成过程都有了更加深刻地认知,学习效果良好。