基于三棱针典型结构的演变规律探究三棱针标准化发展历程

2024-01-02罗薇吕中茜任海燕房钰鑫张心怡付华郭义

罗薇,吕中茜,2,3,任海燕,3,4,房钰鑫,2,张心怡,付华,郭义,2,3,4

(1.天津中医药大学,天津 301617;2.国家中医针灸临床医学研究中心,天津 301617;3.天津市中医药标准化研究所,天津 301617;4.天津市现代中医理论创新转化重点实验室,天津 301617)

放血疗法是一种古老的医疗方法,三棱针作为常用的放血工具,一直被广泛使用。作为针灸学的重要组成部分,三棱针及放血疗法为推动中医针灸国际化发展提供了有力支持。作为三棱针的原创国,中国拥有较多的三棱针用户群体、数量众多的三棱针生产企业和成熟的三棱针制作技术。迄今为止,仅在中国拥有三棱针医疗器械行业标准。在此背景之下,中国获得了《中医药:一次性使用无菌三棱针》ISO 国际标准的主导制订权。本文旨在收集整理古代文献和现代标准中的三棱针典型结构图,并对三棱针的结构变化进行梳理,探讨三棱针的发展特点,以期为三棱针ISO 国际标准的制订提供有效参考。

1 三棱针的起源与发展

三棱针是中医针灸独特而有效的传统针具之一,它的形成和发展历经了一个漫长的过程。三棱针的起源最早可追溯到石器时代的原始石制工具——砭石。砭石具有独特的边缘和锋利的棱角,可以制作成刃形、针形或剑形等不同形状,常用于放血和排脓[1]。例如,1972年在河南新郑郑韩故城遗址出土的一枚战国时期经磨制的医疗砭针,通长6.3 cm,直径约0.7 cm,一端卵圆,可用于按摩,一端略尖,在尖端三分之一处开始磨制成三棱形,可用于放血,有专家认为九针之锋针即由此仿制而来[2-3]。随着制陶技术的出现,古人利用陶瓷碎片来替代砭石进行放血排脓,如《古今医统大全·卷之八十一》记载“用细瓷器击碎,取有锋芒者一块,以竹箸一根劈开头寸许,夹住锋针,以线扎定,以两指轻撮箸梢,将锋铓对患处悬寸许,再用筋一根击之,芒刺其毒,血出自愈”。《随息居重订霍乱论·热证》有记录“举世有用水搭肩背及臂者,……,有以瓷锋针刺委中出血者,总欲使腠理开通之意耳”。由于瓷锋针刺血疗效显著,操作简便易行,所以至今,我国一些少数民族仍保持着用瓷片割破皮肤治疗疾病的传统。随着社会生产力的不断提高,医疗器械也渐向制造精良方向发展,夏商时期冶金术的发展为金属针的出现提供了有力的佐证。随着冶炼技术的普及,青铜砭针、铜针、铁针、金针和银针等金属医用针相继出现,为各种形状和用途的金属医用针的诞生奠定了坚实的基础[4]。金属医用针使用范围广,疗效显著,在应用中逐渐取代了砭石。

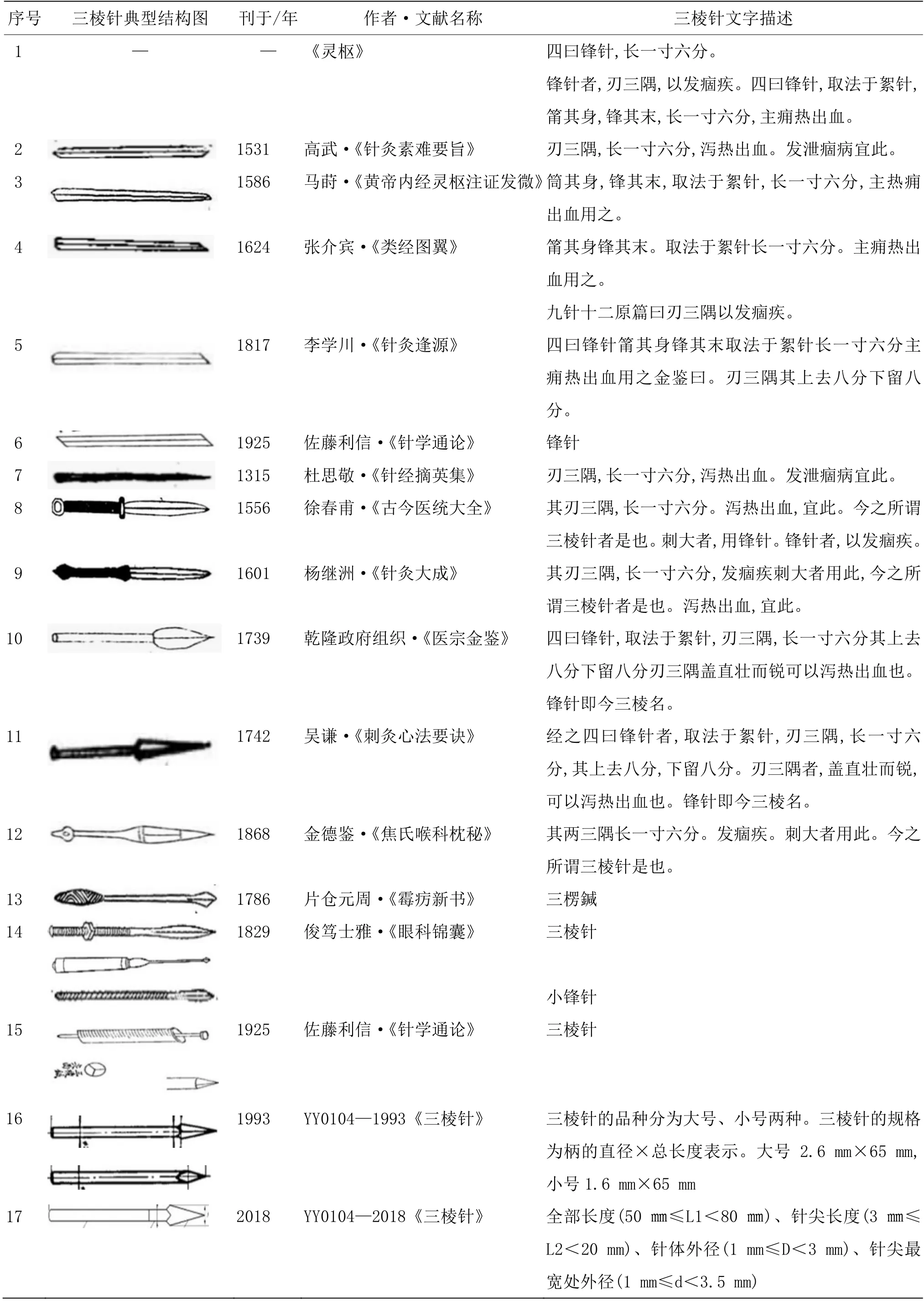

春秋战国时期,《黄帝内经》首次提出了三棱针的早期模型“锋针”,并对其进行了详细论述,这标志着三棱针基本形成,为后续三棱针的标准化奠定了基础。《灵枢·九针十二原》记载“四曰锋针,长一寸六分,……,锋针者,刃三隅以发痼疾”。《灵枢·九针论》有描述“四曰锋针取法于絮针,筒其身,锋其末”。据记载,当时三棱针的规格标准是长一寸六分,针头锋利,呈三棱锥形,针身呈圆柱形。这个标准随后在2 000多年来的多部古籍文献中被广泛沿用,成为了三棱针的标准规格。在明清时期,医家们对《黄帝内经》进行了整理,并在《针灸素难要旨·九针式》《黄帝内经灵枢注证发微·九针论第七十八》《类经图翼·九针图》《针灸逢源·九针图》《针学通论·古今针之种类》中绘制了早期三棱针的典型构图,图中显示三棱针通身有三棱,针末端有明显的斜削痕迹,形似砭石之尖锐者(如表1 中2~6所示)。《灵枢·官针》还详细论述了三棱针的操作方法,“络刺者,刺小络之血脉也”“赞刺者,直入直出,数发针而浅之出血”“豹纹刺者,左右前后针之,中脉为故,以取经络之血也”,经后世医家不断发展,现被称为“刺络”“点刺”“散刺”。从三棱针的典型结构图和操作方法来看,砭石样三棱针只有末端锋利,刺入深度较浅,因此主要作用于人体浅表部位。

表1 三棱针相关文献内容汇总

晋唐至元代,三棱针的应用逐渐走上兴盛[1]。这时期,三棱针的技术操作有了新的发展,不再局限于散刺、点刺和刺络,开始有了针刺深度和留针时间的改变。例如,唐代孙思邈在《备急千金要方·用针略例第五》中对针刺深度的描述:“凡用锋针者,除疾速也,先补五呼,刺入五分留十呼,刺人一寸留二十呼,随师而将息之。刺急者,深纳而久留之。刺缓者,浅纳而疾发针。刺大者,微出其血。刺滑者,疾发针浅纳而久留之。刺涩者,必得其脉,随其顺逆久留之,疾出之,压其穴,勿出其血。”由此可见,三棱针的操作方法有了深浅之分,久疾之别,出血量也有了微出血和不出血的新变化。元代杜思敬编写的《针经摘英集·九针式》继《黄帝内经·灵枢》之后首次提出了三棱针的典型结构图,图中三棱针通身修长线条流畅,针尖细锐,形似缝衣针(如表1 中7所示)。从外形来看,此缝衣针样三棱针的操作可深可浅。

明清时期,三棱针深受医家重视,发展迅速,是三棱针应用的鼎盛时期,突出表现在相关的医籍记载数量最多[1]。明代徐春甫编辑的《古今医统大全·九针图》和杨继洲编辑的《针灸大成·素问九针论》中,三棱针结构形似剑,针头锋利有三棱,与针柄等宽等长,针头与针柄的结合处有突出结构(如表1 中8~9所示)。《针灸大成·素问九针论》记载“锋针,其刃三隅,长一寸六分,发痼疾刺大者用此,今之所谓三棱针是也”。此剑样三棱针可用于“刺大”,刺大者微出血,且针柄突出的结构可以限制针刺深度,以便控制出血量。清代乾隆组织编纂的《医宗金鉴·九针原始歌》和吴谦编写的《刺灸心法要诀·九针式图并九针主治法歌》中,三棱针典型结构图形似箭,针头锋利呈三棱锥形且宽于针身,与针身等长(如表1中10~11所示)。《医宗金鉴·九针原始歌》记载“锋针者,取法于絮针,刃三隅,长一寸六分,其上去八分,下留八分。刃三隅者,盖直壮而锐,可以泻热出血也。锋针即今三棱名”。在《黄帝内经》基础上,三棱针规格标准新增了针头针身对分等长、针刃坚硬、锋利,通针正直不弯曲的详细描述。此箭样三棱针,针头宽于针身,针身针柄一致呈圆柱形,深刺浅刺均可。清代金德鉴编写的《焦氏喉科枕秘·灸刺各法》中,三棱针典型结构图针头前端是两刃,后端是三刃,针头宽于针柄。在此书中,“其两三隅,长一寸六分,发痼疾,刺大者用此。今之所谓三棱针是也”,“两三隅”取代“三隅”成为针刃规格标准,并标明此适用于“刺大”(如表1 中12所示)。此两三隅样的三棱针针头宽、针头底部有横纹,能够限制针刺深度,常用于浅刺。同时期,在日本片仓元周的《霉疠新书·总论二十四举》、俊笃士雅的《眼科锦囊·第十图解》《眼科锦囊·第十八图解》以及佐藤利信的《针学通论·古今针之种类》中,三棱针典型结构图的针头变短、变小,有宽于针身或同宽两种形式,针柄形式多样,有椭圆、圆柱、注射器、圆柱形带螺纹等(如表1 中13~15所示)。《眼科锦囊·第十图解》将针头比针身宽的称为三棱针,而针头针身同宽的则称为小锋针。明清时期,三棱针的典型结构图出现了3 种新的样式,浅刺的剑样三棱针、两三隅样三棱针以及深刺浅刺均可的箭样三棱针。尽管日本对三棱针也进行了改进,但针身针头与缝衣针样三棱针和箭样三棱针相近,只是针柄发生了较大变化。这一时期对三棱针进行的创新和发展,使三棱针的技术操作变得更加系统化,不仅重视针刺的深度和手法,也重视放血量的多少。针刺深度和手法,如“少商,针一分”“攒竹,针三分”“用三棱针刺少商、少冲,留三呼吸入一分”“三棱针于巅前发际,疾刺二十余”;放血量,如“出紫黑血约二合许”“微见血如黍粘许”“如墨汁者数盏”等[1]。

2 现代三棱针的继承与发展

现代传统三棱针在结构和材料方面得到了改进,是一种针身呈三棱状,针尖三面有刃,针柄稍粗呈圆柱形,整针长约6 cm 左右的不锈钢针具[5]。与此同时,现代传统三棱针也进行了发展和创新。师教授在传统三棱针的设计基础上,进行了改进以优化针具结构,针柄由圆柱体改为六棱鱼腹状的三棱椎体,针身由普通三棱椎体改为鱼腹状的三棱椎体,针身的长度也相较传统三棱针长,师教授认为改进后的针具的结构更合理,更便于操作[6]。通过制作,现代传统三棱针的针尾折成钩状并剪除多余部分,能用于内固定儿童股骨中上段骨折[7]。此外,现代韩国三棱针和日本刺络疗法也有其自己的特色,即带弹簧的三棱针。韩日生产的弹簧式三棱针是在传统三棱针基础上进行改良的,通过调节针尖的长短来防止针刺过深,从而减少患者的疼痛。同时,由于患者无法看到针体,带弹簧的三棱针也能减轻患者对针的恐惧感[8]。现代三棱针被广泛应用于内科、外科、妇科、儿科、皮肤科和五官科等领域,用于治疗阳热实证[9]。在对现代三棱针治疗疾病谱的分析中发现,排在前10 位的疾病包括麦粒肿、带状疱疹、痤疮、扭伤、急性结膜炎、急性扁桃体炎、头痛、发热、腮腺炎和乳腺炎[10-11]。

在现代三棱针在不断发展的同时,其标准也得到不断完善,特别是近30 多年来,三棱针标准的相继出台。我国有关三棱针针具的医药行业标准已发布三版,分别为WS2-274-80《三棱针》、YY0104—1993《三棱针》和YY0104—2018《三棱针》。现行的三棱针行业标准规定了产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等,对三棱针的制造起到指导和规范作用[12]。三棱针典型结构图在YY0104—1993《三棱针》分为针头宽于针身的大号(2.6 mm×65 mm),针头与针身同宽的小号(1.6 mm×65 mm)两种针形,大号与清《医宗金鉴·九针原始歌》中箭样三棱针结构相近,小号与元《针经摘英集》中缝衣针样三棱针结构相近,都是对《灵枢》九针之锋针的继承和发展(如表1 中16~17所示)。我国还发布了三棱针操作国家标准《三棱针技术操作规范:GB/T21709.4-2008》,该标准的发布规范了三棱针这一中医药特色技术疗法在中医医疗服务,特别是基层中医医疗服务中的操作流程,促进了三棱针的推广应用和安全使用[13-14]。《 Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion-Part 4 Three-edged needle:GB/T 21709.4-2008》目前已通过国标委的技术审查,亟待发布。今后可供有需要的国家或地区进行采标及国外相关从业者学习借鉴,有助于三棱针的学术交流和走向世界,实现国际化发展。目前,日本尚未出台三棱针的JIS 标准和行业标准[8]。

3 三棱针的标准化

三棱针的命名源于其外形具有的三棱特征,其前身是锋针,取法于絮针,提示三棱针的外形特征与其存在某种一致性。据《黄帝内经·灵枢》所述,从三棱针具有“刃三隅”的结构特征来看,这种结构刺入人体可以形成一个内小外大的三棱锥空腔,且空腔的每个横断面及其三个侧面均为三角形,三角形切口结构稳定性,有助于泻瘀排脓,“以发瘤疾”。同时,在施术过程中,“刃”可以切割周围组织,减小针孔的张力,与其他针头形成的创口相比,这种切口不会因张力过大而导致针孔迅速闭合,使瘀血直出有道,达到“菀陈除之”的目的[15]。此外,研究发现,三刃结构的针头具有低穿刺力和切割力,可以形成对称的切口结构和线性的切口排列。因此,三棱针刺痛感比同类型普通针具轻,形成的线性切口,结构稳定、闭合完全,可以减少术后漏液,有助于愈合[16]。从《灵枢》“筒其身,锋其末”的结构特点来看,三棱针的针身呈“筒”状。根据三棱针典型结构图,结合三棱针与絮针(缝衣针)的共同外形,为了满足实际操作的需求,因此三棱针针身应是光滑的圆柱体,这种针身针刺深浅可控、摩擦力小,可减轻施术带来的痛苦。三棱针能保持其基本规格标准不变,可能与上述原因有关。

在日本,公元412年就出现了类似放血疗法的记载。中国古代的疗法对日本古代医学产生了一定影响,如日本医家中神琴溪、恒本针源、入江大元等,都以我国清代的《痧胀玉衡》为基础,著书立说,广泛传播放血技术[17-18]。日本近代针灸大家玉森贞助在三棱针疗法方面造诣颇深,他创立了“玉森天心派”,采用传统三棱针治疗关节炎,常施以散刺法,使患者微出血[19]。从日本三棱针典型图可以看出,通过改革针具,使三棱针针头变小、变短,可规范医者的操作手法,控制三棱针的针刺深度和出血量。现日本三棱针放血疗法多为经穴放血、井穴放血、皮肤放血、细络放血等浅刺,日本的相关法律也禁止针刺过深,以避免刺中血管引起大出血[17]。现今日本临床上广泛使用的三棱针,针刃呈三刃,在中后端中间刃消失,针头宽于针身,用于浅刺,此针仍符合《灵枢》中记载的三棱针基本规格。因此在制定国际标准时,应该与日本专家进行充分沟通,以确定与日本三棱针规格相符的技术参数标准。这一做法有助于体现中医针灸标准化的“四毋”原则,即“毋意、毋必、毋固、毋我”的基本工作原则[20]。同时,这也可以保证国内标准与国际标准之间的一致性,促进中医针灸的国际化发展。

考察自元代以来的各版三棱针典型结构图,有关三棱针结构的文字描述虽然与《灵枢》原文描述相近,但其外形仍发生了不小变化。根据三棱针典型结构图的时间顺序,可将三棱针外形的变化大致分为五种,砭石样三棱针、缝衣针样三棱针、剑样三棱针、箭样三棱针及两三隅样三棱针。从三棱针外形变化特点和文字描述来看,这五种针形都基于《灵枢》发展而来。从实际针形继承效果来看,《针经摘英集》和《医宗金鉴》提出的缝衣针样三棱针、箭样三棱针得到了广泛认可和流传。从三棱针技术操作方法由以浅刺为主的散刺、点刺、刺络发展到深浅皆可的刺法、泻血法、放血法、划刺法、割刺法、挑法、剔刺法、放液法等,三棱针外形和技术操作都发生了变化,二者相辅相成。

4 小结

本文通过对古代文献与现代标准进行收集与整理,深入分析了16 幅具有代表性的三棱针典型结构图。研究结果显示,三棱针具有悠久的历史,其标准的形成和发展是一个漫长且细致的过程;虽然中医药典籍中并未直接出现三棱针标准这一特定表述,但标准化的理念和实践却已深入其中;“刃三隅”和“筩其身,锋其末”是经过岁月洗礼仍延续至今的三棱针基本结构标准,这些结构标准强调三棱针的针头应保持三棱形状,三面有刃,尖端锋利,针身应呈圆柱形。本文关于“三棱针”典型结构演变规律及其标准化发展历程的研究成果,不仅为ISO 国际标准《中医药一次性使用无菌三棱针》的研制提供有力的参考依据,也为促进现代中医药标准化发展奠定基础。