企业数字化能力:研究述评与展望

2023-12-22胡勇浩

, 胡勇浩, 李 劼

(江西财经大学 工商管理学院, 江西 南昌 330032)

一、 引 言

当前,数字经济发展已经上升为国家战略,成为新时期我国发展的重要战略目标。“十四五”规划明确提出要加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化,以数字化转型整体驱动生产方式变革。党的二十大报告进一步强调,应“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。然而,企业作为微观层面推动数字经济发展的重要主体,其数字化发展仍深受价值难现、能力难建的桎梏。国家工业信息安全发展中心与管理咨询公司埃森哲发布的《2021中国企业数字转型指数》报告显示①资料来源:埃森哲与国家工业信息安全发展中心:《2021中国企业数字转型指数》。,当前只有16%企业的数字化转型成效显著,难以建设数字化能力是限制企业数字化深入发展的主要难点之一。为此,企业必须以价值创造为中心,重塑资源与能力体系以解锁和释放数字价值(Amit和Han, 2017;Vial,2019)。在此背景下,数字化能力迅速受到战略管理、信息系统、创新管理等领域研究的广泛关注(Levallet和Chan,2018;Li等,2022a;朱秀梅等,2022)。

数字化能力是企业为迅速适应动态环境变化、保持可持续性竞争优势,运用数字技术广泛整合价值网络中数字资源与其他组织资源以推动企业系统性数字变革、实现数字价值创造的能力。与传统的资源基础观(RBV)关注以企业异质性、不可流动性资源为核心的价值创造(Barney,1991)不同,数字化能力强调以共享、动态的数字资源为核心,利用数字技术整合企业网络中不同参与主体的共创价值(Lenka等,2017;王强等,2020;Verhoef等,2021)。因而,数字化能力从构成要素和竞争优势获取逻辑上看是对传统以RBV为代表的企业能力理论的拓展与延伸(柳学信等,2022)。总的来说,数字化能力作为转型背景下新兴的、独特的企业能力,其研究发展历史较短,尽管现有数字化领域部分综述性研究已经为整合零散分布的数字化能力研究成果做出了一些努力,但关注点更多是对数字化转型、数字商业模式等大主题研究的评述,对数字化能力相关内容的论述相对零散,未能整体呈现转型背景下数字化能力这一主题下细分领域的研究全景。例如,Ritter和Pedersen(2020)分析了数字商业模式中数字化能力与商业模式之间的相互影响;Verhoef等(2021)讨论了转型过程中数字化能力如何提升数字资产价值;Annarelli等(2021)确定了能力的微观基础和概念范畴。在数字化能力主题下,整合不同层面国内外研究的综合框架尚未形成,存在演进脉络不清晰、概念界定和维度划分不统一、成果分布不系统、发展方向不明朗等诸多问题,进而阻碍了实践界与学术界对数字化能力构建、演化、驱动等过程认识的深入发展。

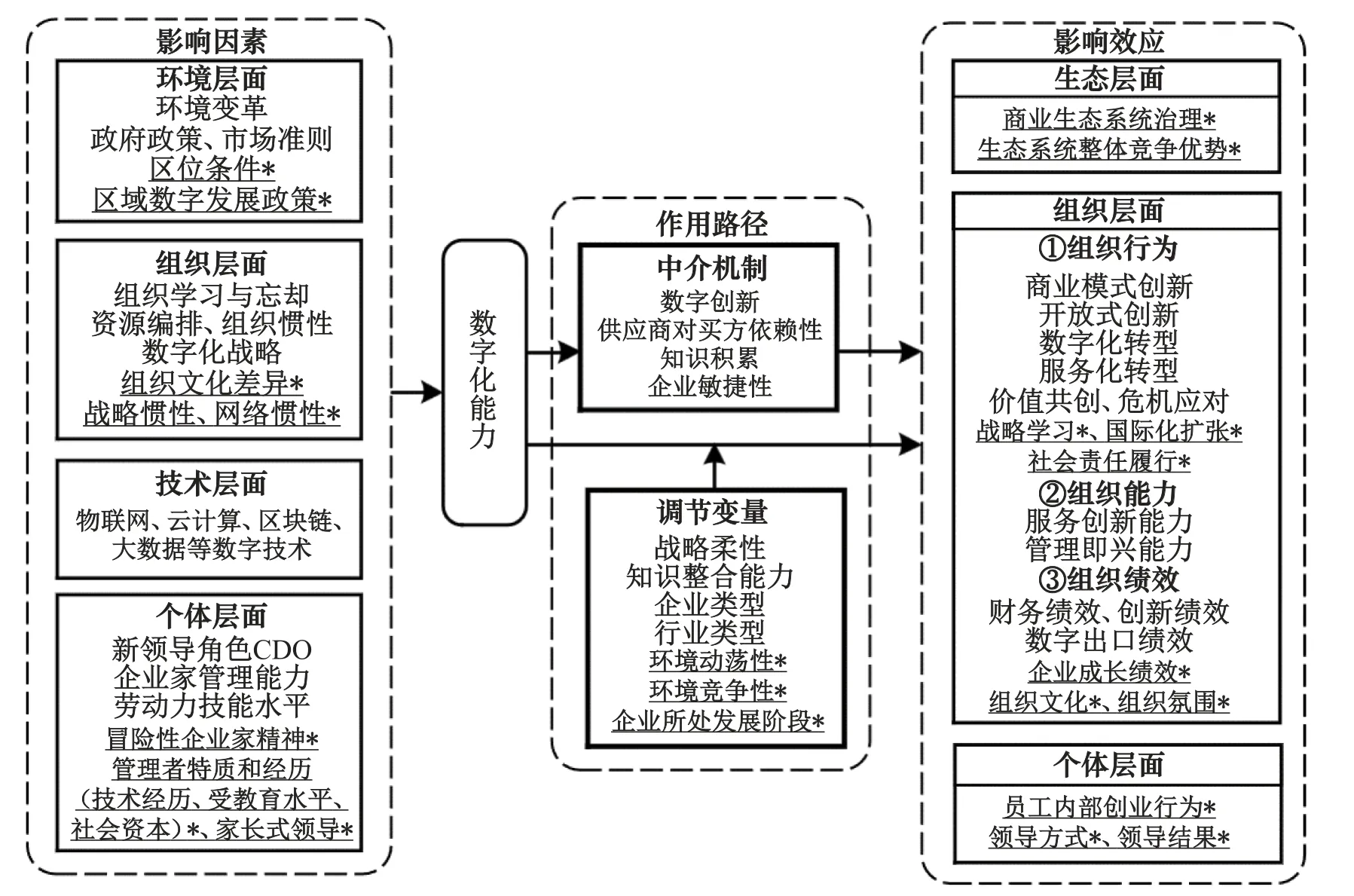

鉴于此,本文首先结合定量与定性方法梳理现有文献,运用Citespace软件描绘数字化能力研究的知识图谱,以直观呈现企业数字化能力主题下现有研究的演化脉络、主题内容。其次,系统梳理不同视角下数字化能力的概念内涵,进一步将其与IT能力、大数据能力进行相近概念辨析,剖析数字化能力的不同构成维度。随后,依据“影响因素—作用路径—影响效应”范式构建了数字化能力的整合研究框架,形成对数字化能力前因后果和作用机理的清晰、系统的认识。最后,对数字化能力领域未来值得探索的研究议题进行展望。本文尝试在以下三方面做出贡献:一是探明了国内外数字化能力研究的发展概况和趋势;二是在系统比较不同数字化能力定义的基础上,总结其基本特征,深化了对数字化能力概念的认识;三是系统地梳理相关研究成果,整合现阶段数字化能力领域内的零散研究并构建了数字化能力研究的综合框架,为数字化能力的后续研究提供思路。

二、 文献检索和研究概述

(一)文献搜集

本文利用系统文献法梳理企业数字化能力现有研究。首先,为获取数字化能力的英文文献,本文以“Digital Capablity”“Digital Ability”“Digital Capacity”为主要关键词在WOS核心合集数据库中进行文献搜索,选用的文献检索语句为TS=(“Digital* Capabili*”)OR TS=(“Digital*Capacit*”)OR TS=(“Digital* Abilit*”) OR TS=(“Digital* Transforming Capabili*”);同时以“数字化能力”为主要关键词在中国知网CSSCI数据库中进行检索获取数字化能力的中文文献。在获取了初步结果后,对研究领域、文献类型和期刊等级进行了限定,筛选后获得文献126篇。随后,为严格控制所选文献质量,通过阅读标题、摘要与研究结论,根据研究主题对初步检索到的126篇文献进行进一步筛选,剔除不符合数字化能力主题的文章。最后,对符合主题文献中引用的参考文献进行追溯并补充遗漏文献,共获得重要文献62篇,期刊来源包括MISQuarterly、JournalofStrategicInformationSystems、JournalofBusinessResearch等多个管理学主流国际期刊。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程

(二)论文发表趋势

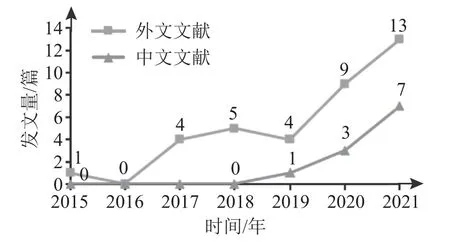

为了从整体上把握国内外数字化能力研究领域发展情况和趋势,本文对国内外数字化能力文献进行时序数量对比,结果如图2所示。从整体上看,数字化能力研究领域内文献总发表数量呈现出逐年递增趋势,说明国内外学者对数字化能力主题的相关研究愈发重视,其中,该领域国外相关文献增长速度较快,相对而言,国内数字化能力相关文献增速较慢且较为平缓。2019年是数字化能力研究的重要节点,2019年之后,数字化能力领域研究增速明显提升。考虑到论文发表滞后性,数字化能力领域文献预计仍将持续上升,但总体而言,数字化能力领域研究还相对较“薄弱”,蕴含巨大研究潜力。

图2 数字化能力发文趋势图(2015—2021年)

(三)研究演进脉络简述

为更好的展现数字化能力领域相关研究主题在时间序列的分布和相互关系,本文利用Citespace软件对该领域文献关键词进行可视化分析,绘制关键词时区图谱(见图3)。根据关键词和文献发表趋势发现当前该领域大致经历了两个时期:

图3 关键词时区图谱

(1)萌芽期(2015—2019年)。2015年,数字化转型作为专有名词进入主流研究(朱秀梅和林晓玥,2022),引发国内外学术界和实务界对转型话题的激烈讨论,数字化相关词汇不断涌入公众视野。该阶段研究主要围绕数字化能力维度构成及其如何驱动企业数字化、服务化转型、商业模式转变进行探讨。数字化能力研究源于以Parida等(2015)、Lenka等(2017)为代表的学者对于制造企业产品服务系统(PSS)数字化转型的关注。随着传统制造领域中数字技术应用的普及,企业愈发依赖于开发其数字化能力,以实现与客户交互及价值共创(Lenka等,2017)。PSS是企业价值产出的关键活动,数字化成效一定程度上取决于其PSS转型是否成功(Hausberg等,2019;Vial,2019)。在后续研究中数字化能力对于企业获取卓越转型成效的重要性被不断深入探索。此后研究逐渐从对PSS转型影响转向关注数字化能力对商业模式变化的影响。Li等(2018)研究发现,平台利用能力和数字业务发展能力是促进和支持数字商业模式的两种关键基础能力。同时在这一时期,资源基础观、动态能力理论被引入数字化能力研究中,加深了对数字化能力作用的认识。例如,Braun和Sydow(2019)从动态能力视角揭示了数字化能力在跨组织项目中合作伙伴的寻找、评估和选择过程中的作用,突出了数字化能力对于跨组织合作伙伴选择的重要性。这一阶段研究以案例研究为主,热点关键词有“产品服务系统”“数字化转型”“动态能力”“协同”“价值共创”等。

(2)成长期(2020年至今)。随着学界对于数字化认识的深化,数字化能力领域内研究议题逐渐多元化。该阶段在继续推进现有研究热点基础上,研究关注从数字化能力维度构成逐渐向能力影响因素的识别上扩展,最终转向探索组织创新、创业实践中数字化能力的作用。王强等(2020)研究发现,实现转型的必备条件是构建集数字化基础设施、治理与陷阱跨越于一体的数字化能力。不同层次间数字化能力动态交互演进以释放数字资产的价值(Verhoef等,2021;魏冉等,2022)。这一时期,学者们尝试将问卷调查、模糊集定性比较分析等方法与数字化能力研究相结合,进一步深化对数字化能力的认识。例如,Park和Mithas(2020)使用fsQCA方法研究发现,成功的数字化商业战略绝不能孤立地关注某一组织能力,必须关注组织数字化能力与非数字化能力之间复杂的非线性关系。与此同时,印记理论、资源编排、知识基础观等理论视角也逐渐被应用于数字化能力研究中,大幅推进了数字化能力领域研究发展。例如,李宇和王竣鹤(2022)应用印记理论有效解释了,组织内部特征如何加速构建数字化能力的过程机制。随后,一些研究也逐渐将焦点转向于数字化能力对组织创新、创业行为的影响。例如,Zhu等(2022)发现数字化能力是帮助数字初创企业将资源转化为竞争优势的关键路径。这一阶段的热点关键词有“能力”“复杂理论”“知识”“商业模式创新”“数字初创企业”。

三、 企业数字化能力概念内涵与维度构成

(一)企业数字化能力的概念内涵

数字化能力概念是伴随着近些年企业数字化转型研究的兴起而提出,从能力理论领域的动态能力和资源基础观发展而来,是企业能力领域研究的深化(Annarelli等,2021)。学者们针对具体的企业数字化实践不断深化对其内涵和特征的认识。经过回顾,发现现阶段国内外学者对数字化能力的定义表述不一且各有侧重,主要从资源价值释放、数字技术应用和动态变化响应三个角度对其进行界定。

从资源价值释放的角度进行界定,这类学者将数字化能力视为识别和利用各类互补资源的能力,旨在释放不同资源要素的价值(邬爱其等,2021;Verhoef等,2021)。该角度对于数字化能力的考量源于数字情境下组织资源要素本质属性和获取方式的变革。数字资源的可供性、自生长性改变了传统组织以异质性、不可流动性资源为核心的竞争优势基础(魏江等,2021;李树文等,2022),使得组织从独占转向共享、互补资源(张媛等,2022),这就要求企业具备将新旧资源有机耦合进而“活化”资源的数字化能力(Annarelli等,2021;戚聿东等,2021)。这一角度定义突出了数字化能力对数字生态内各资源要素的整合与配置,但对数字化能力在结构、流程、模式等环节上的数字变革驱动作用有所忽视(Sousa-Zomer等,2020)。

从数字技术应用的角度进行界定,这类学者将数字化能力视为开发和管理数字技术的技能、才能和专业知识(Khin和Ho,2019;Lu等,2022),认为数字化能力体现了数字技术在产品研发、生产、物流等价值创造活动中的深度运用(吉峰等,2022)。区别于传统信息技术,具备可延展、可编辑、可供应属性的数字技术颠覆了企业传统价值创造逻辑(Yoo等,2010;Vial,2019),催生了企业全新的价值主张(Barrett等,2015)。为此,企业需要具备能够深度利用数字技术以变革传统价值创造流程、联合多方参与者共创价值的能力(Lenka等,2017;Tumbas等,2017;Svahn等,2017)。这一角度定义重点关注了数字技术的基础性工具作用(柳学信等,2022),认为资源潜力的充分激发高度依赖于企业对于数字技术的利用程度(朱秀梅等,2022)。

从动态变化响应的角度进行界定,这类学者将数字化能力视为面对快速响应环境变化的能力(Li等,2022a),是具备动态能力特征的一种高阶能力(Annarelli等,2021)。该角度对于数字化能力的考量源于数字化情境下环境波动性、复杂性和不确定性日益剧增(Matt等,2015),企业需要具备迅速响应需求、竞争和技术高速变化所带来的机会与挑战以保持可持续竞争力的能力(Teece等,1997;Warner和Wäger,2019;Wu等,2022)。环境变化的非线性发展迫使企业需要发展促进内部和外部利益相关者调整、整合和重构技能、资源与职能能力以获取和保持竞争优势的数字化能力(Pagoropoulos等,2017;Vial,2019)。这一角度突出了数字化能力是企业为应对动态环境变化而构建的动态适应能力(Pagoropoulos等,2017)。相关研究整理如表1所示。

现有研究多基于不同的研究问题、研究侧重点撷取数字化能力内涵中的某一侧面而对其进行讨论,但无论是从强调资源价值释放的角度出发,还是从数字技术应用角度出发都仅仅是聚焦于数字化能力某一方面的内涵特质,而动态变化响应角度下的概念界定则突出了其动态适应的特点,同时也较全面地融合了其资源整合和技术使能的特点。虽然学者们聚焦于不同侧重点给出了不同的定义,但通过对现有文献中相关定义进行系统比较后,本文认为其概念内涵具有以下四方面基本特征:(1)数字化能力的构建主体包括企业的供应商、用户、政府等其他利益相关者,强调数字化能力构建依赖于价值网络中多方参与者对各类资源要素的开放共享(王强等,2020;Verhoef等,2021)。(2)数字化能力的资源基础是企业所能连接的数字资源与其他组织资源(Gerwe和Silva,2020;戚聿东等,2021),企业通过数字技术构建数字平台、创造数字产品以连接多方参与者、整合生态网络中互补资源,使其成为支撑与推动转型的起点(Ritter和Pedersen,2020;张媛等,2022)。(3)数字化能力的主要任务是推动企业系统性数字变革、实现数字价值创造,通过大数据、云计算等多种新兴数字技术组合在企业价值创造各个环节的创新应用,推动产品、服务、结构、流程和模式上的数字变革(Sousa-Zomer等,2020)。同时,借助数字技术将各类新旧资源要素动态整合、利用和开发以实现数字价值创造(Parida等,2015;Verhoef等,2021)。(4)数字化能力的核心目标是使企业在数字时代迅速适应复杂性和不确定性日益剧增的商业环境,从而保持可持续性竞争优势(Lenka等,2017;Li等,2022a)。

因此,本文结合数字化能力概念内涵中所包含的构建主体、资源基础、主要任务、核心目标四方面特征,将企业数字化能力定义为:企业为迅速适应动态环境变化、保持可持续性竞争优势,运用数字技术广泛整合价值网络中数字资源与其他组织资源以推动企业系统性数字变革、实现数字价值创造的能力。

(二)数字化能力与IT能力的概念辨析

与数字化能力极其相似的一个概念是IT能力。IT能力描述了公司管理IT资源以支持业务战略和流程的能力(Lu和Ramamurthy,2011)。相较于信息化时代信息技术驱动的组织信息化转型,数字技术驱动的数字化转型已经显著改变了企业价值创造方式,对个人、组织和社会都产生颠覆性变化(Vial,2019)。数字化能力概念常被学界和实践界用以更好理解数字时代背景下的企业如何从数字化转型中获取持续竞争优势。但现阶段数字化能力相关研究中往往借鉴了IT能力相关的研究成果,因此,当前数字化能力与IT能力在理论视角、资源基础、预期结果等多个方面仍呈现出高度相似性,同时对数字化转型情景下能力的特殊性问题挖掘较少。从理论视角来看,两者多以资源基础观、动态能力理论为理论基础,因而在概念内涵上均强调对组织信息资源的整合、建立和重构以响应环境动态变化以确保可持续竞争优势。

但数字化能力相较于IT能力而言,在产生情境、需求特征、技术构成和主要任务方面,仍存在一定的区别。首先,从产生情景来看,IT能力和数字化能力分别代表着企业信息化转型和数字化转型过程的驱动引擎,相较于信息化转型而言,企业数字化转型过程中顾客需求变化速度加快,不确定性显著增强(Vial,2019)。其次,从技术构成来看,IT能力侧重于改善运营的传统IT技术如ERP系统、CRM系统等技术(吴晓波等,2006)。数字技术是建立在IT技术本身发展基础之上,进一步结合计算、沟通和连接技术的技术组合(Yoo等,2010;Bharadwaj等,2013)。数字化能力强调物联网(IoT)、大数据、云计算、人工智能(AI)等多项数字技术组合运用(Sousa-Zomer等,2020;Lu等;2022),将数字技术与市场需求精准匹配,创造新的价值主张和定位(易加斌等,2022)。从构建主体来看,构建IT能力依赖于企业对于IT资源和技能的投资(Bharadwaj,2000),而数字化能力的构建除了企业自身对于数字技术和数字资源的投资外,更依赖于与供应商、政府等利益相关者的广泛参与(王强等,2020;张媛等,2022)。最后,从主要任务来看,IT能力专注于“IT赋能”,通过组织内部基础信息系统的搭建,利用信息技术促进组织内部信息更加有效共享和转移,优化企业当前的业务流程和信息系统,提高组织效率(Sanders和Premus,2005;Chae等,2014),而数字化能力则旨在“数字使能”,支撑以客户为中心的数字创新(Khin和Ho,2019),构建共创共生平台,参与数字平台治理,实现数字价值创造(陈剑等,2020;Tortora等,2021;Keller等,2022)。参见表2。

表2 IT能力与数字化能力的异同比较

(三)数字化能力与大数据能力的概念辨析

大数据能力是公司组装、整合和部署特定大数据资源的能力(Gupta和George,2016)。大数据能力在能力性质、需求特征和预期效果上与数字化能力具有相似性。面对数字化需求环境的高度不确定,两者概念内涵中均强调实时感知市场变化、捕获市场机会,重构企业资源与能力的动态能力特征,以响应环境变化、确保可持续竞争优势(Wamba等,2017;Li等,2022a)。就二者的技术构成而言,大数据能力要求企业具备以文本挖掘为代表的数据采集、存储、管理、分析和可视化等大数据技术(Lin和Kunnathur,2019);数字化能力内涵则超越了某一特定技术范畴,强调多项不同数字技术组合运用(Sousa-Zomer等,2020)。因而,两者技术角色也有所差异,大数据能力相关技术往往扮演着“决策支持者”,面向特定决策问题,通过大数据挖掘辅助管理者对决策信息、方案进行判断(Mikalef等,2019),而数字化能力强调数字技术组合运用不仅能提供价值洞察以辅助管理者决策,而且拥有部分直接决策权,在某些情境中作为“决策制定者”,具有完全自主决策的主体地位(陈国青等,2020)。

另外,两者的需求目标、管理重心、关键活动也有所差异。从需求目标来看,大数据能力强调通过数据分析识别需求、优化顾客体验(Akter和Wamba,2016),而数字化能力则侧重强调识别需求的同时,通过产品和服务中数字技术嵌入,深度变革需求的满足方式,创造新需求与新体验(Ardolino等,2018;Vilkas等,2022)。从管理重心来看,前者主要聚焦于对数据资产价值的挖掘(Braganza等,2017),而数字化能力则涉及对数据、平台、价值网络、数字生态等多要素的管理(王强等,2020)。因而,就关键活动而言,大数据能力侧重于强调从数据中获取价值洞见,进而优化企业资源配置,做出有效决策与行动(Mikalef等,2019;郑力源和周海炜,2019),而数字化能力不仅强调挖掘数据价值优化运营管理,同时重视变革组织治理结构、重塑价值创造机制、构建数字生态(Lenka等,2017;张媛等,2022)。参见表3。

表3 大数据能力与数字化能力的异同比较

(四)企业数字化能力的维度构成

通过文献梳理发现,当前国内外学者数字化能力的概念定义上仍存在一定分歧,致使其结构维度划分上仍未形成共识。部分学者将数字化能力作为一个单维构念进行研究,但多数学者仍认同数字化能力是一个多维概念。Lenka等(2017)基于四家案例企业的定性数据最早将数字化能力划分为分析能力、连接能力、智能能力三个维度。Tumbas等(2017)通过对不同行业首席数字官进行访谈确立数字化能力包含数字创新、数据分析和客户参与三个维度。Levallet和Chan(2018)则从技术和管理两个方面,提出了包括IT基础设施能力、信息管理能力的数字化能力二维结构。考虑到动态能力视角能够较好解释企业如何快速响应数字化所带来的颠覆性变革,Warner和Wäger(2019)借鉴了经典的动态能力框架提出数字化能力包含数字感知、数字捕获和数字转型能力三个维度。相较于前两种划分方式而言,从动态能力视角进行划分的优势在于较为系统地分析了企业感知响应过程中的数字化能力构成要素,为后续研究中维度划分提供了参考。在此基础之上,易加斌等(2022)从机会识别、利用到价值实现的过程机制出发将数字化能力划分数字感知能力、数字运营能力和数字资源协同能力。张媛等(2022)则指出数字化能力不仅包括数字化感知、捕获能力,还应纳入数字生态合作能力。数字生态合作能力是指构建数字生态网络,实现与生态成员在资源、能力和业务多样化合作的能力(张媛等,2022)。

总体而言,在数字化能力维度划分方面,数字基础设施、数字网络能力和数字分析能力这三个构念在当前研究中受到较多关注,但仍有待实证研究检验。由于研究关注重点不一,许多研究在维度划分上未能系统识别数字化能力多维结构,对数字化能力赋能外部生态网络的特征有所忽视。由于数字化能力研究尚处于发展期,当前研究主要采用案例研究法来对数字化能力的核心维度构成进行讨论,案例研究对于完善其概念内涵、确定其核心结构维度具有重要价值,但在数字化能力维度划分上的可靠性与普适性仍有待大样本实证研究检验。因此,建议未来研究扎根于不同情境深度提炼数字化能力维度,进一步构建起数字化能力的测量模型。相关研究整理如表4所示。

表4 数字化能力的维度划分

四、 数字化能力研究整合框架构建

(一)数字化能力的影响因素

1.环境层面。现有研究从环境层面讨论数字化能力影响因素主要包括:第一,环境变革。数字时代外部环境的复杂变化驱动企业发展动态响应不确定性市场需求与竞争的数字化能力(Warner和Wäger,2019)。第二,政府政策。Zhu等(2022)研究发现政策支持作为企业资源组合中的一部分有助于提升企业数字化能力。第三,市场准则。Fürstenau等(2020)研究发现市场准则会阻碍企业构筑其数字化能力。发展和构筑数字化能力需要多方参与者共同行动,而市场参与者对于主流行为模式了解甚少以及不愿改变或无法改变都会阻碍企业数字化能力的发展(Fürstenau等,2020)。尽管当前学者们一致认同环境变革是数字化能力的外部驱动因素,但其往往仅被作为研究背景,而社会规范、价值观念等具体环境要素所发生的数字变革对于企业构建数字化能力的影响关注仍有待深入挖掘。因此,未来可以从制度理论视角出发进一步探索更具体的规制、规范、认知制度要素对于企业构建数字化能力的影响。

2.组织层面。现有研究从环境层面讨论数字化能力影响因素主要包括组织惯性、资源编排、数字化战略等。其一,组织惯性对数字化能力的影响。易加斌等(2022)研究发现组织惯性与数字化能力之间呈现倒U型关系。在警惕组织惯性可能带来的抑制作用的同时重视适度组织惯性对培育数字化能力的积极作用(易加斌等,2022)。其二,资源编排、组织学习与忘却、产品创新等组织行为对数字化能力的影响。苏敬勤等(2022)研究发现连续转型背景下不同的资源编配模式推动了数字化能力动态演化。李宇和王竣鹤(2022)从印记反弹的角度出发聚焦于企业如何突破初期技术劣势所形成的企业烙印快速构建数字化能力,强调了组织学习和忘却对于获取数字化能力的重要性。服务生态系统多层次价值共创高效推动着物流企业数字化能力的动态演进(魏冉等,2022)。其三,组织数字化战略对于数字化能力的影响。数字化战略对于企业构建数字化能力的构筑具有指引和支持作用(Warner和Wäger,2019),而能力又支撑着企业战略上的调整与变革(Wang等,2020)。因此,企业数字化战略必须与其能力保持一致,如果二者之间互补关系受到任意一方限制,那么各自优势均会受到不同程度侵蚀(Li等,2022a;朱秀梅等,2022)。Proksch等(2021)利用实证数据进一步证实数字化战略对企业构建数字化能力的促进作用。

3.技术层面。数字技术是数字化能力的核心要素(Annarelli等,2021),包括了以云计算、区块链、大数据和平台为代表的新兴信息、计算、通信和连接技术组合(Yoo等,2010;Bharadwaj等,2013)。数字技术的可供性是形成数字化能力的必要条件,数字化能力构建的每一阶段都涉及数字技术的利用、创新与迭代(柳学信等,2022)。因此,一些学者将具体的数字技术与数字化能力建设相结合进行研究。例如Ardolino等(2018)讨论了制造企业服务转型中数字化能力的形成与云计算、IoT、预测分析技术之间的联系。也有学者发现数字技术与数字创业政策支持之间的互动,能够通过数字化能力转化为企业的竞争优势(Zhu等,2022)。由于技术变革往往影响着行业规范、惯例和行为准则的发展,那么数字技术与其他环境要素的互补或替代效应如何影响数字化能力构建与发挥值得未来研究进一步探究。

4.个体层面。现有研究中数字化能力个体层面影响因素主要包括:第一,新的领导角色首席数字官(CDO)。CDO既是组织中创业思维的关键传播者,也是数字化转型相关变革的推动者(Singh和Hess,2017)。Tumbas等(2017)在对不同行业CDO访谈后发现,成功的CDO能够积极感知新兴数字技术环境并从数字创新、数据分析、客户参与三方面构建数字化能力,同时在构建过程中分别扮演数字促进者、数字营销者和数字协调者三种角色。CDO需要协调现有组织价值与数字创新之间的关系,在现有数字化能力与新数字化能力之间建立联系(Tumbas等,2017)。第二,企业家管理能力。中小企业家自身动态管理能力的升级对于企业成功数字化转型及转型相关组织能力的发展而言不可或缺(Li等,2018)。第三,劳动力技能水平。多数中小企业的劳动力技能水平未能达到利用数字能力较强的系统工具所需的水平。许多中小企业中的员工往往将整个职业生涯奉献给企业,正因如此,企业对老员工的忠诚将抑制其雇佣数字运营所需新员工的倾向进而阻碍数字化能力应用(Harris等,2022)。

综上,现有数字化能力影响因素研究已分别从个体、组织、技术和环境四个层面进行探究,但仍较为有限且主要集中于讨论对数字化能力构建产生积极影响的组织层因素,未来值得深入挖掘桎梏数字化能力发展的个体和环境层因素。此外,已有研究中对数字化能力在经济、文化等环境层因素影响的关注较少且多探讨政策支持、市场准则等单一环境要素对数字化能力的影响,往往忽视了环境中不同要素可能存在替代效应。因此,未来仍需进一步探索多因素交互产生的组合效应对数字化能力的影响及如何产生影响等问题。

(二)数字化能力的中介机制

数字化能力的中介机制主要存在两方面文献:一是探讨数字化能力与结果变量之间的中介机制。如Son等(2021)发现由于中小供应商企业与大企业在数字化能力上的不对称会强化其对于买方信息和知识的依赖,间接导致买方机会主义行为的增加。新冠疫情背景下面对市场和客户需求的高度不确定,企业必须利用数字化能力全面提升其敏捷性,才能维持甚至提升其企业绩效(Li等,2022b)。Rupeika-Apoga等(2022)证明了数字化转型对于数字化能力与新冠疫情期间中小企业绩效之间关系的中介作用。此外,数字化能力可以通过促进企业内外部的知识获取、流动、共享和创造来影响企业知识累积,进而改善其突破式创新绩效(Gong等,2022)。数字创新有助于将数字化导向和数字化能力转化为更好的财务和非财务回报(Khin和Ho,2019)。

二是关注数字化能力作为中介变量的作用效应。数字化能力可以作为一种中介,在数字技术和数字创业政策支持的互动之间将企业资源转化为竞争优势,特别是在战略灵活性较高的条件下(Zhu等,2022)。Vilkas等(2022)研究发现产品创新只有通过数字化能力才能影响服务化。换而言之,只有在企业同时具备产品创新能力和数字化能力时才能够提升服务化绩效。Proksch等(2021)研究表明数字化能力在数字化战略和数字产品/服务数字化和数字流程数字化之间起到中介作用。此外,数字化能力在组织惯性与商业模式创新关系之间具有中介效应,组织惯性形成的资源累积是培育数字化能力的基础(易加斌等,2022)。

相较于数字化能力影响因素/效应的研究,数字化能力中介机制的相关研究仍相对较少且多探讨单一要素所起的中介作用,对数字化能力作为中介变量的作用效应探讨仍不充分,为数不多研究中对中介变量的探索主要集中在知识累积、敏捷性等组织层因素,而对个体层因素关注不足,仍需进一步拓展数字化能力中介机制研究。

(三)数字化能力的调节机制

经过文献回顾可以将数字化能力的调节机制的实证研究文献分为两类:一是将数字化能力作为调节变量进行研究。如De Oliveira等(2020)研究发现,数字化能力正向调节社交媒体与激进性创新之间的关系,同时IT基础设施能力能显著增强渐进和激进式创新。邬爱其等(2021)指出数字化能力在企业国际化增值行为和国际竞争优势之间具有调节作用。二是探讨数字化能力与结果变量之间的调节机制。如Zhu等(2022)研究发现,战略柔性能够正向调节数字化能力对数字新创企业竞争优势的影响。高度战略柔性条件下,数字化能力能够以更有效的方式拓展其作用边界,从而使数字新创企业获得卓越的竞争优势(Zhu等,2022)。Gong等(2022)发现,企业知识整合能力对数字化能力与突破式创新绩效的关系存在调节效应,即当企业知识整合能力越强,其数字化能力与激进创新绩效之间的倒U型关系会变得更平坦。此外,企业类型与行业类型也是数字化能力重要的调节变量。如易家斌等(2022)研究发现互联网平台企业和非互联网平台企业之间不同的企业类型显著正向调节数字化能力与商业模式创新之间的关系。相较于高新技术行业,传统制造或服务行业企业数字化能力与组织绩效之间的相关性更强(王海花等,2022)。

综上,当前文献中对数字化能力作用过程中边界条件的考察仍不够细致,仅从企业规模、行业类型进行探讨,未来研究可以深入探析企业不同的发展阶段、不同的属地文化是否也是影响数字化能力发挥作用的边界条件之一。此外,对前因变量与数字化能力之间的调节作用的讨论也相对较少。未来可以从客户、供应商等利益相关者视角进一步挖掘数字化能力构建过程中情境因素的影响。

(四)数字化能力的影响效应

1.数字化能力对组织行为的影响。

一方面,数字化能力能够对商业模式创新、数字化转型、开放式创新行为产生影响。数字化能力是企业数字化的先决条件,能够对商业模式中的所有要素产生影响(Ritter和Pedersen,2020)。数字经济无法直接产生商业模式创新,企业商业模式创新需要充分调动数字化能力以实现数字资源共享,同时借助数字技术收集、吸收、交换和利用全域数字创新资源驱动商业模式创新可持续发展(易家斌等,2022)。王强等(2020)研究发现企业要实现转型就必须具备集合了技术基础设施、能力、资源等要素于一体的数字化能力,同时只有从资源、能力和设施驱动出发构建数字化能力才能确保转型成功。内部数字化能力和外部数字化能力相辅相成,共同促进有价值数字资源的识别和获取(Wu等,2022)。数字化能力为数字资源与其他业务资源匹配提供支持,企业利用资源匹配形成多元化创新资源组合,进一步推动开放式创新(Wu等,2022)。

另一方面,数字化能力还可以对服务化、价值共创、危机应对等行为产生影响。数字化能力与采用服务化战略是相辅相成的(Parida等,2015)。那些开发了数字化能力的企业善于将产品嵌入智能子组件中,从而使其能够收集、传输和处理产品运营数据进而形成价值洞察(Vilkas等,2022)。数字化能力提供了与客户在资源、流程和产出方面进行互动的新途径,以共同创造价值(Lenka等,2017)。Ardolino等(2018)确定了制造企业服务化过程中所需构建的十一种关键数字化能力。在此基础之上,Kamalaldin等(2020)进一步发现供需双方之间互补的数字化能力是启动数字服务化关系并长期保持这种关系的主要触发因素。数字化能力既是服务交付的关键推动因素,也是各种PSS商业模式成功的重要因素(Pagoropoulos等,2017)。Pagoropoulos等(2017)发现数字化能力促进企业内外部利益相关方共同发展PSS,同时客户组织内的数字化能力制度化改变了价值传递的协同网络。朱秀梅等(2022)则发现数字化能力并非单独对PSS转型产生影响,而是会在转型战略与数字化能力之间形成互补联合关系,共同影响PSS数字化转型。

2.数字化能力对组织能力的影响。

数字化能力对于构建管理即兴能力至关重要(Levallet和Chan,2018)。不确定、复杂的环境要求组织进行快速和创造性的战略决策,这就需要数字化能力以实时了解组织资源和能力,使高层管理者识别、管理现有资源和能力与需求之间的潜在差距,进而采取行动解决短期需求的同时进行长期规划(Levallet和Chan,2018)。此外,数字化能力也能促进企业服务创新能力的提升。Parida等(2015)通过对13家跨国制造企业进行案例研究探索构建服务创新能力所需的能力与活动,发现数字化能力是跨国制造企业面向全球市场构建全球服务创新能力的关键因素。全球服务创新的成功需要公司发展支持总部和当地单位、客户和服务伙伴之间增加关系强度和互动的能力(Parida等,2015)。

3.数字化能力对组织绩效的影响。

数字化能力的构建对于企业绩效提升具有重要意义(Li等,2022a;Fürstenau等,2020)。首先,提升企业数字出口创新绩效。无论企业规模如何数字化能力均对企业数字出口绩效至关重要(Elia等,2021)。那些拥有较强数字技术和数字化能力的企业更倾向于进行数字出口,同时也正是企业之间数字化能力的异质性促进拥有VRIN数字技术的组织实现高水平数字出口(Elia等,2021)。其次,提升企业财务绩效。Khin和Ho(2019)研究发现数字导向和数字化能力可以通过激发数字创新提升企业的财务和非财务绩效。Sousa-Zomer等(2020)确定了数字化能力个体、过程和结构三个维度微观基础与企业绩效之间的关系。Rupeika-Apoga等(2022)通过实证研究进一步验证了企业数字化能力能够促进数字化转型进而推动新冠疫情期间企业绩效的逆势增长。最后,提升企业创新绩效。Scuotto等(2021)验证了企业内部数字化能力与中小企业成长和创新绩效之间的关系。适度发展数字化能力有助于为企业突破式创新绩效带来积极影响,过度发展数字化能力反而容易使组织结构与现有条件相失衡,进而产生创新负担(Gong等,2022)。

综上,对数字化能力影响效应的研究多关注于组织层面的影响,如开放式创新(Wu等,2022),对这些因素的讨论上比较分散,系统性有所欠缺,对更广泛生态层面的影响作用值得深入探索。同时在研究方法选择上大多采用质性研究方法,仍缺乏大样本实证研究检验这些分析结果。此外,当前研究在对数字化能力与绩效之间关系的讨论上,多关注其直接影响,缺乏机理性的深入探索,理论基础较为薄弱,因此阻碍了数字化能力研究整体框架的构建,未来应更加注重完善数字化能力的理论研究。

五、 研究结论与未来展望

(一)研究结论

本文对数字化能力领域的研究进行回顾和系统性梳理,明晰了数字化能力研究发展脉络,厘清了数字化能力概念内涵及维度划分,辨析了数字化能力与IT能力、大数据能力之间内涵和特征上的异同,围绕数字化能力前因、过程和结果变量依据“影响因素—作用路径—影响效应”范式构建了数字化能力整合研究框架(参见图4)。文献研究表明:

图4 数字化能力整合研究框架图

第一,数字化能力是数字化转型研究中一个新兴且极具价值正高速发展的子领域,该领域的研究从整体上来看经历了萌芽期的发展,正处于成长期。其中,萌芽期主要关注于数字化能力如何驱动企业数字化、服务化转型和价值共创等行为的产生,这一时期资源基础观、动态能力理论被应用于数字化能力研究中,加深了对数字化能力概念内涵的认识。成长期深化了对数字化能力构成维度和演化机制的探索,同时进一步将问卷调查、模糊集定性比较分析等方法与数字化能力研究相结合,更多的理论视角被引入数字化能力领域研究之中,大幅推进了数字化能力领域研究发展。

第二,尽管在现有研究中学者已分别从资源价值释放、数字技术应用和动态变化响应三个角度对数字化能力概念进行了初步界定和阐释说明,却尚未形成一致观点。由于研究关注重点不一,现有研究在维度划分上仍存在诸多差异,对数字化能力赋能外部生态网络的特征关注较少。此外,现有研究对数字化能力量表开发的关注相对较少,致使数字化能力的量化探索的研究较为有限。这一研究不足导致现在研究结果难以为后续理论和实证研究提供扎实基础,阻碍进一步构建和发展数字化能力研究框架。

第三,数字化能力的影响因素主要聚焦于组织层面因素的影响,多关注于政策支持、市场准则等单因素影响,对桎梏数字化能力发展的个体和环境层因素的讨论仍有所欠缺,在数字化能力影响效应方面,现有研究多关注于数字化能力对结果变量之间的直接影响,同时对于这些因素的讨论较为分散缺乏系统性和层次性,不利于系统理解企业数字化能力的影响效应。此外,对数字化能力中介机制和调节机制的探讨较匮乏,鲜有研究细致挖掘数字化能力构建与作用过程中的情境因素,未来仍具有较大发展空间。

(二)未来展望

当前数字化能力领域的研究已取得一定成果,但总体而言该领域仍处于成长期,需要进一步深入探究薄弱环节。针对上述研究结果,本文认为未来研究可以从以下6个方面进一步推进数字化能力研究的发展。

1.强化对数字化能力概念内涵的认知,完善相关的维度划分和开发有效测度的量表。对于数字化能力概念内涵缺乏共识是研究发展受阻的成因之一,当前研究中或侧重于数字技术应用,或聚焦于数据资产价值提升,不利于整体把握数字化能力概念内涵,未来应从多种理论角度出发,深入论证数字化能力的理论内涵。此外,基于数字化能力概念内涵进行维度构建和量表开发既是该领域亟待解决的基础性问题,也是实证研究和理论模型检验的基本出发点和前提条件。尽管已有研究对数字化能力测量题项进行了初步开发如Lenka等(2017)、吉峰等(2022),但其测度内容存在较大差异,容易降低各项研究发现的准确性,同时量表的信效度仍有待大样本实证研究的进一步检验。因此,未来有必要在已有量表基础上,开发出一个易操作、普适性强和认可度高的数字化能力测量量表并进行相应的大样本实证信效度检验,从而丰富和深化数字化能力研究。

2.进一步探索数字化能力的影响因素及其交互作用。当前文献对数字化能力环境和个体层面因素关注较少,因而未能系统揭示数字化能力构建机制,也就难以提出深中肯綮的建议以推进企业数字化能力建设。因此,仍需深入探索前因变量与数字化能力之间的“黑箱”。从环境层面,未来可以结合我国独特制度、地理和文化环境探究其对于企业数字化能力的影响,如各地方政府不同数字发展政策如何对企业数字化能力构建产生影响,企业的区位条件会对数字化能力构建带来什么样的影响。从组织层面,拥有充足人力和社会资本的高管团队更有可能感知和抓住市场机会,并利用机会来激励和发起数字化转型等战略变革(Li等,2018)。那么组织发展过程中形成的社会资本、网络惯性、战略惯性和组织文化差异是否会对数字化能力的构建及其结果产生影响,若确有影响该如何弥补?从个体层面,具有惰性管理认知的管理者难以识别变化并更新其管理认知,这可能妨碍组织转型的努力(Helfat和Martin,2015)。未来可以从管理者特质和经历角度进行探究,如冒险的企业家精神、技术经历、社会资本等因素如何影响企业发展其数字化能力。此外,数字化能力构建绝非简单的线性过程,往往同时受到多层因素综合影响。那么就需要探究多层面因素之间交互作用对其产生的复杂影响。

3.拓展数字化能力的复杂作用机制和影响效应的研究。目前关于数字化能力的影响效应的研究大多聚焦于其对组织层面结果变量的直接影响效应,对数字化能力复杂的作用机理的探讨上仍有所欠缺,因此未来的研究需要摆脱线性影响思维,探索其对于个体、生态和社会层面的影响。从个体层面,未来研究可以进一步揭示数字化能力如何赋能员工内部创业、创新行为,会对管理者不同的领导方式和领导结果产生怎样的影响。从组织层面,未来研究可以探索数字化能力对组织学习行为、社会责任行为、组织文化、组织氛围等因素产生的复杂影响,深入探讨数字化能力与组织成长绩效、财务绩效之间复杂的影响机制。从生态系统层面,具备了相似数字化能力和价值创造能力的企业组织可能形成更多元、更完整的数字生态系统(王强等,2020)。那么面对庞杂的生态体系,数字化能力如何赋能生态治理?如何影响整个生态系统竞争力的发展?未来可以深入探索数字化能力在生态系统层面的输出结果,如数字化能力对商业生态系统治理、生态系统整体竞争优势的影响。此外,数字化能力的影响效应并非静态的、一成不变的,而是动态演化的(朱秀梅等,2022),因此,未来可以考虑通过纵向研究设计探究数字化能力在不同时间节点呈现的特点,及其对生态系统中企业角色和定位的持续影响效应。

4.丰富数字化能力研究中边界条件的讨论。尽管现有研究已指出企业类型能够调节数字化能力的影响效应(易加斌等,2022),但将数字化能力作为调节因素的研究较少,仍存在较大的研究空白,未来可以进一步深入探讨不同企业类型是否构成数字化能力驱动效应的边界条件。此外,未来可以从环境层面寻找调节变量,这不仅有助于检验数字化能力研究中理论框架的适用性,也有助于补充现有的研究结论。

5.采取多样化研究方法。在研究方法选择上,当前数字化能力研究大多针对特定行业企业采用质性研究方法,尤其是案例研究法,而较少研究采用大规模实证方法,导致结论的严谨性和普适性有所不足。因此,未来可通过开展大样本实证研究,提高数字化能力领域研究发现的可信度。同时数字化能力构建是一个动态演化的过程(苏敬勤等,2022),这意味着未来可以采用纵向视角设计定性案例研究和定量研究。此外,研究者也可以根据研究问题的需要,采用定性比较分析、行为实验、仿真模拟等方法进一步构建完整的数字化能力研究体系。

6.拓展基于中国独特情境下的数字化能力研究。既有研究已经识别了我国独特制度体制下政府政策支持对于企业构建数字化能力的积极作用(Zhu等,2022),未来可以深入挖掘我国企业高层管理者在能力构建过程中政策机会识别和开发背后的认知机制。同时,我国企业管理者受独特的社会制度和文化影响在企业管理理念、管理模式上均具有鲜明的中国特色,中国本土领导力研究中的家长式领导、威权领导会对企业数字化能力的构建造成什么影响以及构建过程中如何发挥作用,仍有待进一步探索。此外,已有研究显示数字化能力能够提升数字出口绩效(Elia等,2021),面对经济全球化趋势受阻的挑战,数字化能力如何影响我国本土企业国际化扩张,值得深入探析。