冬季温度漂移下心率变异性对人体热舒适的影响

2023-12-09马晓慧童力李金超胡松涛张忠林许哲文冯海涛

马晓慧, 童力*, 李金超, 胡松涛, 张忠林, 许哲文, 冯海涛

(1.青岛理工大学环境与市政工程学院, 青岛 266033; 2.青岛国际机场集团有限公司, 青岛 266033)

研究证明,室内环境热舒适对人的心理和生理方面有很重要的影响,营造一个舒适的室内环境十分必要。长期处于稳态热环境,缺乏适当的冷热刺激,人对热环境的热适应性会被减弱[1],进而导致一些心理及生理的不适反应。并且追求高舒适性就会带来建筑能耗的增加[2],并不利于社会资源的节约。因此,环境参数有变化的动态热环境也许更能满足人对室内环境的热舒适性要求,有益于人体健康。

动态热环境通常指非采暖空调环境、温度突变环境以及动态调节下的人工环境[3]。温度漂移热环境属于动态调节下人工环境的一种。温度漂移指的是被动的、不受控制的温度变化[4-5],比如自然通风或者室内空调关闭导致的温度变化。Ivanova等[6]通过进行温度渐变实验,发现适度的温度坡度可以在不影响人体热舒适的前提下,改善人的体温调节功能;黄志超[7]研究发现合适的温度变化范围与速率,可以提高工作人员的工作效率;Zhang等[8]认为,温度漂移可以刺激人体调节系统,增加葡萄糖代谢和改善心血管功能。由此可见,利用温度漂移对人体产生适当的刺激,可以提高人体的适应性,进而维持人体健康。

环境参数的变化除了会给人们主观感受带来变化,也会带来生理刺激,影响人的生理指标。众所周知,人体收到冷热刺激时,自主神经系统会控制皮肤表层血管的舒张与收缩[9],血流量随之变化,进而影响人体的体温调节运行。由此,人体的核心温度会随之产生微小的改变。周围环境与人体之间的热交换也会使人体皮肤温度随着环境参数的变化而变化。所以,皮肤温度和人体核心温度经常会被选择为研究人工环境热舒适的重要生理指标之一[10]。

心率变异性(heart rate variability, HRV)是指窦性心律在一定时间内周期性改变的现象,是反应自主神经功能的重要指标[11]。人体神经系统对温度变化十分敏感[12-13],所以环境温度的变化会影响心血管系统的运作[14]。如冷空气来袭时,高血压、心率不齐等疾病的发病率会显著升高。近年来,部分研究证实人体热舒适与心率变异性之间存在紧密联系[15]。如Zhu等[16]通过对不同温度、湿度、风速下的人体心率变异性进行研究,发现环境温度的变化最容易引起交感神经的兴奋,从而引起热不适感。Mamlouk等[17]对不同训练水平下健康受试者的心率变异性进行了差异化研究,发现短期HRV分析可以反映受试者的生理和心理状态。Nkurikiyeyezu等[18]发现在不舒适热环境中,温度变化对心脏功能的影响可以间接从心率变异性上表征出来。尹慧[19]对夏季温度突变实验中的人体心电信号进行了分析,发现男性的心率变异性的低频功率和高频功率的比值 LF/HF 均高于女性。同时,人体的自主性体温调节受自主神经系统的支配[20],而自主神经系统活动异常会影响心脏传导以及内分泌系统的运作[21]。所以人体收到冷热刺激时,体温调节的运作往往会伴随着心脏活动的变化。因此,也将选取心率变异性作为探究冬季温度漂移热环境的生理指标之一。

现通过实验模拟实际空调供暖环境中因空调短暂关闭而产生的温度漂移现象,比较冬季温度漂移前后受试者的主观热评价的变化,并且结合心率变异性这一生理指标,从心理及生理两方面证实合理的温度漂移对冬季室内热舒适性研究的必要性。同时,重点探究存在温度漂移的动态热环境下主观热投票、皮肤温度和HRV之间的相关关系。

1 研究内容

1.1 研究对象

实验共计招募志愿者16名,年龄在21~25岁,均体型适中,身体健康,无相关疾病史。在实验开始前3 d,受试者需要保证充足的睡眠时间和健康饮食。实验前24 h,受试者需保证无饮酒抽烟行为,且未饮用咖啡、茶等功能性饮料。受试者在实验开始前12 h受试者不允许有剧烈运动、观看恐怖片等影响情绪剧烈波动的行为。经学校伦理委员会同意后,在实验开始前向受试者讲述了将面临的挑战,并签署了实验知情同意书。受试者在实验过程中穿着统一为典型冬季服装(服装热阻约1.3 clo)

1.2 实验设计

实验设置在中国青岛的一个气候室中进行,气候室装有温湿度独立控制系统,可控制室内温湿度和风速,如图1所示。实际生活中,由于室内外温差的存在,当冬季的制热空调关闭后,室内热环境会产生温度逐渐降低的温度漂移变化。本实验的目的是通过人工控制来模拟实际生活中的温度漂移,并基于主观热投票、心率变异性等指标,探究温度漂移热环境下的人体热反应。由于18 ℃为冬季供暖环境温度的下限值,24 ℃为冬季供暖环境的舒适中性温度,所以温度漂移前的初始温度选择为18 ℃或者24 ℃。

合理控制温度漂移阶段的时长,可以在不突破人体热舒适下限的基础上,节约冬季的空调能耗。因此,小室空调关停时长选定0.5 h。等候室与实验小室处于为无供暖的房间内,等候室温度控制在12 ℃。由于实验小室的密闭性较好,围护结构热损失较小,将实验小室的门打开来辅助模拟冬季实际建筑的空调关停之后产生的温度漂移(自然降温)阶段。最后开启空调,升温回到初始温度。

图1 实验小室示意图Fig.1 Diagram of experiment chamber

实验全程的温湿度数据由温湿度自记仪(WSZY-1 北京天建华仪)监测,将仪器放置在受试者附近垂直高度0.8 m和1.2 m处[5]。使用热线风速仪(Model 6004, Japan)测量空气流速。实验期间,室内相对湿度控制在50%~60%范围内浮动,空气流速<0.1 m/s。

1.3 热投票与生理参数

实验过程受试者需填写主观热舒适问卷,问卷内容包括有热舒适(thermal comfort vote, TCV)、热感觉(thermal sensation vote, TSV)、热偏好(thermal preference vote, TPV)的主观评分。评价标尺主要参照ASHRAE Standard 55—2020[5],评分标准均采用七级标尺,如表1所示。

受试者皮肤温度的测量使用的是一种纽扣型皮肤温度储存器(iButton DS1923, USA)。使用无纺布贴将其分别固定在受试者的额头、前胸(偏左)、后背(偏左)、腹部(偏左)、右大臂、左前臂、右大腿、右小腿、右手背、右脚踝。同时受试者佩戴监测心率及心率变异性的腕表(Polar UNITE, Finland)和胸带(Polar OH1, Finland)。

表1 热投票评分详情表Table 1 Table of thermal evaluation scale

2 研究方法

2.1 实验流程

实验时间选定为冬季12月中旬—1月初进行,选定每日最高气温与最低气温的温差在4~8 ℃范围的日期进行实验,以此避免室外气温不同对实验的影响。每两个受试者组成一组,共8组。每组受试者的18 ℃降温工况与24 ℃降温工况实验至少间隔一天进行,以避免前一工况给后一工况的实验结果产生影响。受试者在实验开始前首先在等候室(2 m×3 m×2.6 m)进行皮肤温度测点的固定和Polar腕表、Polar胸带的佩戴,准备好后进入空调开启并设置好稳定温度(18 ℃或24 ℃)的小室(4 m×3 m×2.6 m)。

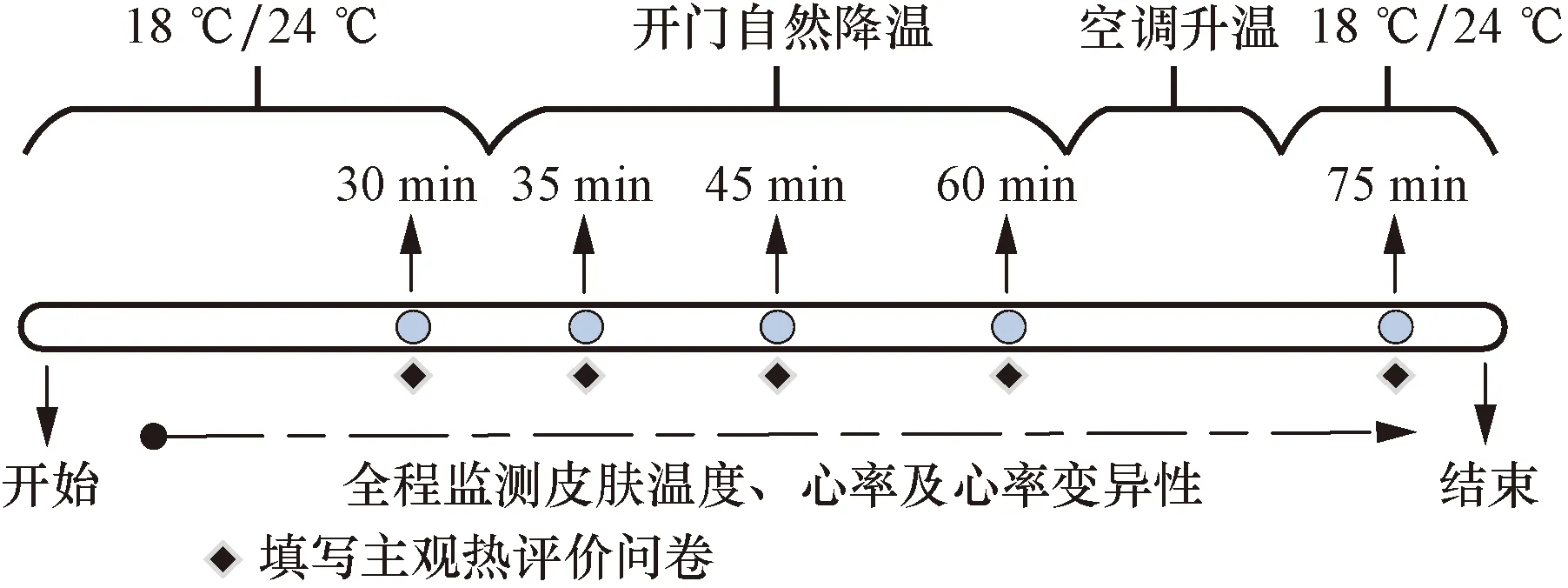

受试者在实验期间保持静坐(代谢率约1 met),在进入小室之后的第30 min,进行问卷的填写;然后进入实验的第二阶段,关停空调,打开小室门辅助模拟温度漂移(自然降温),在第35、45、60 min进行主观问卷的填写;随后关闭小室门开启空调,快速升温到初始稳定温度,温度稳定5 min后进行最后一次主观问卷的填写。实验流程如图2所示。

图2 实验流程图Fig.2 Experimental process diagram

2.2 实验数据处理方法

将实验记录的数据导入Kubios软件进行频域分析,计算R-R区间序列的功率谱密度(power spectrum density, PSD)估计值,软件对功率谱密度计算采用快速傅里叶变换算法(fast fourier transform,FFT),得到心率变异性的低频功率和高频功率的比值(LF/HF),利用箱线图查看由于指标采集不当导致的数据异常值。数据统计分析时的正态性检验采取夏皮洛-威尔克检验法,样本间显著差异性分析采用配对样本T检验或Nemenyi检验。使用Pearson相关系数法或者Spearman轶相关法来分析主观评价和生理参数的相关性,所有显著性检验均基于双尾检验,显著性水平设定为0.05(P<0.05)。

3 研究结果及分析

3.1 实验过程中空气温度的变化

实验过程中小室的温度变化如图3所示,18 ℃降温工况实验的初始稳定温度控制在(18.55±0.21) ℃,升温后回到的稳定温度控制在(18.41±0.27) ℃,24 ℃降温工况实验的初始稳定温度控制在(24.44±0.24) ℃,升温后回到的稳定温度控制在(24.15±0.25) ℃。经历温度漂移前后的稳定温度大致相近。

3.2 主观热投票结果分析

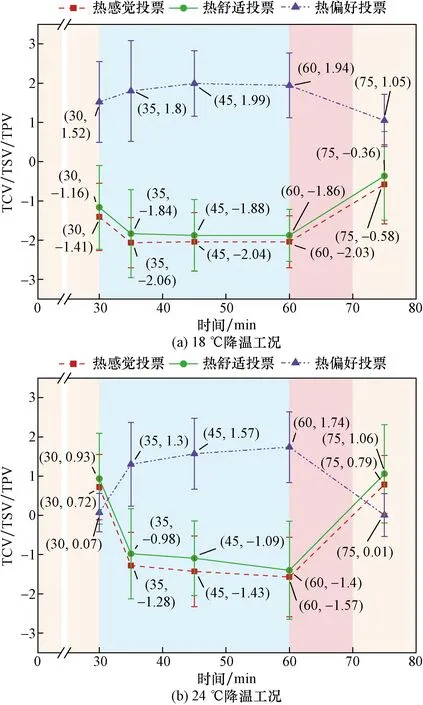

如图4(a)所示,18 ℃降温工况下,受试者经历过一个温度漂移之后,回到相同环境温度中,受试者的TCV、TSV数值有所上升。这说明冬季制热空调短时间的关停可以促使受试者对相同热环境的满意度更高,降低了对冬季室内热环境的温度设置需求。

同样,18 ℃降温工况下,受试者经历过自然降温后的TPV会有所下降,接近于0(环境温度不变)的程度更大。这说明经历室内温度漂移后,受试者对同一热环境的认可程度和接受程度更高。冬季室内环境中,适当的温度漂移让受试者更能适应热环境,对环境温度的接受范围更宽泛。

而在舒适中性温度24 ℃工况下,训练前后受试者的各项热投票的升高微乎其微。对两个工况中降温前后的各项热投票结果进行配对样本T检验,发现18 ℃降温工况的两组样本差异显著(P<0.05),而24 ℃差异不显著。这说明比起中性舒适环境,冬季偏冷环境中温度漂移对人体热舒适的影响更明显。

图4 不同工况的热评价变化图Fig.4 Thermal evaluation variation diagram for different working conditions

将各工况降温阶段中不同时间点TSV和TCV的变化与实验过程中小室温度的变化进行对比分析,发现环境温度降低的速率会影响受试者热感觉投票和热舒适投票的变化程度[22]。环境温度降低速率越大,人体的冷感觉和不适感越强烈,TSV和TCV降低程度越大。

3.3 心率变异性结果与分析

对实验过程中各阶段30 min内相应心电信号的RR间期进行频域分析后,得到各阶段的LF/HF。LF/HF可以表示受试者自主神经系统中交感神经和迷走神经调控的均衡情况[16]。从图5可以看到,进入两个实验工况的降温阶段时,受试者的LF/HF数值比处于稳定温度阶段时明显升高,这说明温度漂移造成的冷刺激会促使受试者的交感神经活动增强,降温带来的生理刺激使受试者在此时的心理状态比较紧张。24 ℃工况下,对比初始稳定阶段时,降温阶段时受试者的LF/HF提高了63.6%,而18 ℃降温工况仅提高了30.4%。由此可见,LF/HF在降温阶段的升高幅度与降温的温差大小也有关。

而在受试者进入升温阶段后,回到初始温度时受试者的LF/HF又有一个下降,此时副交感神经活动增强,交感神经活性减弱。进一步说明人体心电信号的改变收到环境温度显著的影响。

并且,相比较温度漂移前受试者处于初始温度时的LF/HF,升温回到相同温度热环境下,受试者的LF/HF有所下降,这也说明经历过短暂温度漂移,受试者在相同热环境下更加放松舒适,这也同步佐证了前文对受试者主观热投票分析的结果。

**表示在0.01级别(双尾),相关性显著图5 实验过程中心率变异性(LF/HF)变化图Fig.5 Variation of heart rate variability (LF/HF) in the experiment

3.4 主观热评价投票与HRV相关性分析

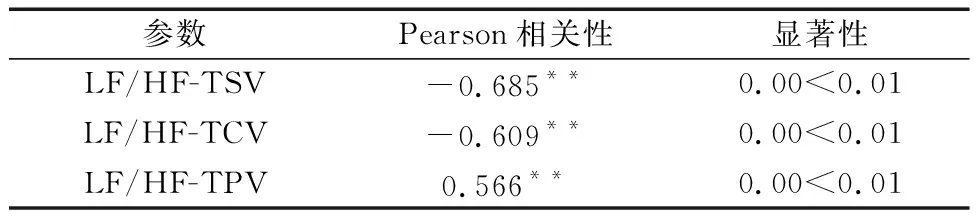

对每次填写问卷前5 min内的心电信号的RR间期进行频域分析后,得到每次主观热评价对应的LF/HF。通过SPSS软件对受试者TCV、TSV、TPV与心率变异性LF/HF进行相关性分析,如表2所示。结果显示,主观热投票与心率变异性之间存在显著相关关系,尤其是LF/HF与TSV之间相关系数比较高。

绘制实验中受试者的TSV与LF/HF的关系图,如图6所示。由于本实验是冬季降温实验,小室温度跨度在15.5~24.5 ℃,受试者的热感觉投票不会存在“热”的选项,故简化受试者的投票值标尺,简化标尺如图6中注释所示。

表2 相关性分析表Table 2 Correlation analysis table

在实验的温度范围内,随着TSV的增加,受试者LF/HF逐渐降低,逐渐接近于1。这说明在冬季室内环境中,受试者热感觉为暖时,其交感神经兴奋性会降低,副交感神经占主导地位,受试者感觉到放松。因此认为,在温度漂移实验中,心率变异性可以作为表征受试者热感觉的重要生理指标。

3.5 平均皮肤温度结果与分析

不同身体部位的相对表面积决定了相应部位的权重系数。平均皮肤温度(mean skin temperature, MST)的采集使用十点法,计算公式[23]为

MST=0.07T右脚踝+0.13T右小腿+0.19T右大腿+

0.12T左腹部+0.12T左前胸+0.12T左后背+

0.06T左前臂+0.08T右上臂+0.05T右手背+

0.06T额头

(1)

如图7所示,实验过程中受试者的平均皮肤温度随着环境温度的变化而变化。可以看到降温结束后刚进入升温阶段时,受试者的MST并没有立即上升。所以,受试者皮肤温度对升温反应并不是很敏感迅速。并且升温回到初始环境温度时,受试者的平均皮肤温度并没有回升到初始值。由此可见经历过温度漂移后,受试者的皮温变化存在滞后。

图7 平均皮肤温度变化图Fig.7 Diagram of mean skin temperature variation

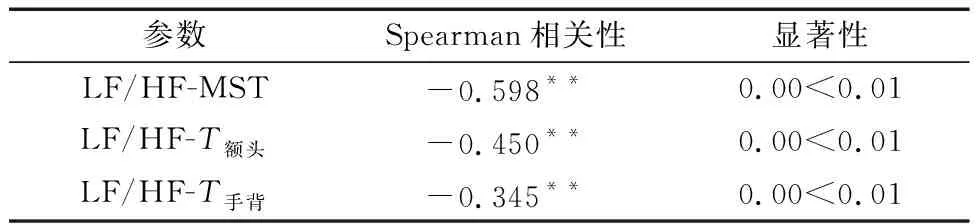

3.6 皮肤温度与HRV相关性分析

研究显示,体温变化与HRV之间存在一定联系[24]。所以,LF/HF的变化趋势可反映不同环境温度下人体的自主性体温调节活动。

由于实验过程中受试者的手部和头部均暴露在环境中,对环境温度变化比较敏感。所以选取受试者的额头温度、手背温度以及平均皮肤温度与心率变异性指标进行相关性分析。如表3所示,结果显示,三者与LF/HF均显著相关,尤其MST与LF/HF的相关系数最高。

如图8所示,冬季偏冷温度以及中性温度环境中,在LF/HF处于0.7~1.2范围时,人体平均皮肤温度在33~34.5 ℃的占比最多;在LF/HF较高范围内,低值MST所占百分比较多。由此可见,LF/HF的增大往往伴随着MST的降低,交感神经活动和迷走神经的平衡程度在某种程度上可以从皮肤温度的变化中呈现出来。

表3 相关性分析表Table 3 Correlation analysis table

图8 不同LF/HF范围内的平均皮肤温度比例图Fig.8 Diagram of the average skin temperature ratio in different LF/HF ranges

4 结论

结合人体主观热评价与热舒适相关的生理指标,探究了存在温度漂移的冬季热环境下的人体热反应。通过对心电信号进行傅里叶变换,得到表征心率变异性的LF/HF指标,进而发现了温度漂移热环境中心率变异性与主观热评价、皮肤温度的相关关系,得到如下结论。

(1)冬季室内热环境中,利用适当的温度漂移可以提高人体对相同环境温度的接受度和满意度,并且改善人体交感神经活动与副交感神经活动的均衡性。

(2)人体在受到冷刺激时,心率变异性指标LF/HF会因此升高,交感神经活动兴奋。

(3)存在温度漂移的冬季热环境中,心率变异性指标LF/HF与人体热感觉呈现显著正相关,其可以作为表征冬季室内环境下动态热舒适的重要生理指标之一。

(4)在冬季偏冷及中性环境中,心率变异性与皮肤温度的变化呈现显著负相关,人体心脏活动与体温调节存在一定联系。