迪尔巴尔语和日语并列结构的句法中枢

2023-12-04王海波

王海波

(岭南师范学院 外国语学院,广东 湛江 524048)

一、论元标记的基础和格标记的配置方式

(一)论元标记的基础

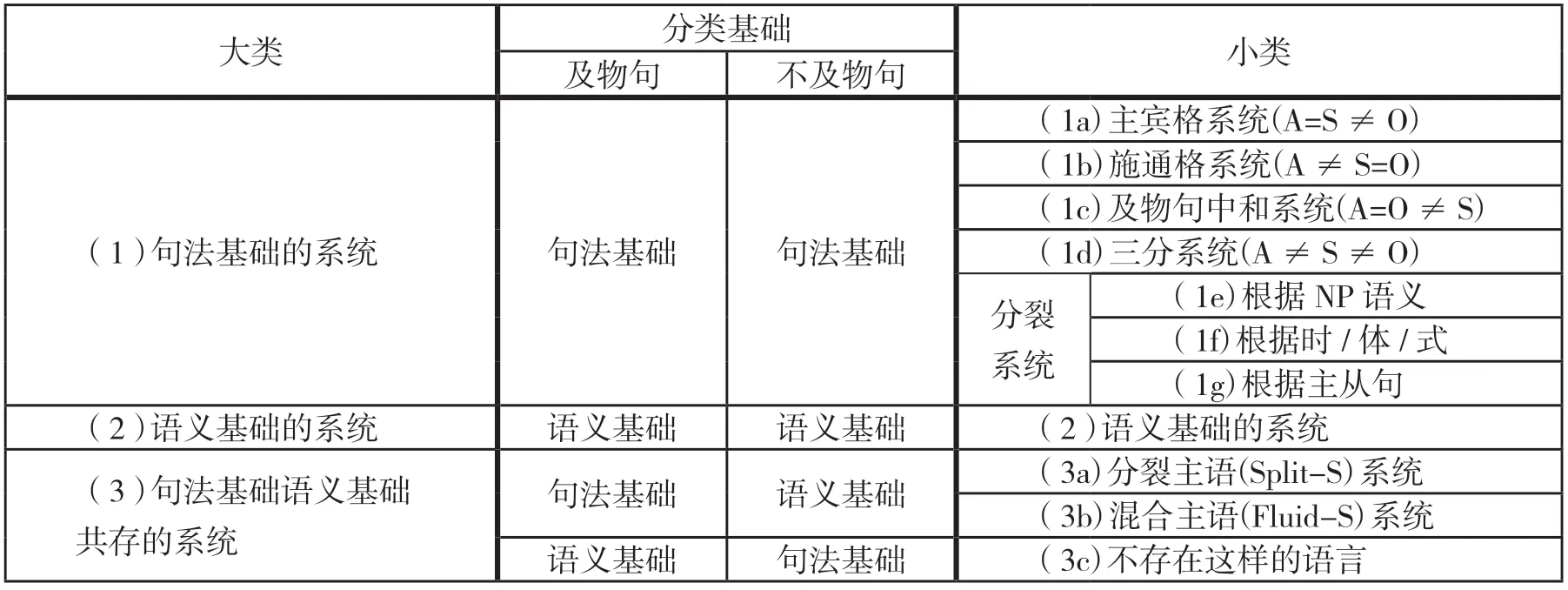

论元标记的基础可以分为句法基础和语义基础两大类。前者将核心论元分为及物句主语(A)、不及物句主语(S)、及物句宾语(O)进行标记,后者则根据实际使用中的具体语义对论元进行标记。此外,有些语言在及物句中的论元标记是以句法为基础的,而在不及物句中的论元标记是以语义为基础的,这样的语言还可细分为分裂主语(Split-S)系统和混合主语(Fluid-S)系统,前者根据动词类别(该类别在原则上也是以语义为基础的,但并不完全一致)区分Sa和So,后者则根据事件的实际语义区别Sa和So[1]23-38,70-83。论元标记的分类可进一步总结如表1。表1中的(1a)类如日语和锡伯语,不过日语的口语中可以省略主格和宾格标记,成为所谓中立型[2]34,锡伯语的宾格标记有些情况可以省略,和定指性及生命度有关[3],所以严格地说,它也不是完全和语义无关的主宾格系统。(1b)类如巴斯克语[4]6。(1c)类比较罕见,只有在帕米尔高原上的鲁沙尼语(Rushani)等三种语言中存在及物句中和系统[2]36,但鲁沙尼语的及物句中和系统只存在于过去时小句[5],因此严格地说是属于(1f)类。(1d)也比较罕见,如达兰基语(Dhalandji),但达兰基语的第一人称单数代词编码为主宾格系统,其他NP编码为三分系统[6]213-216,因此严格地说是属于(1e)类。(1e)类语言还有迪尔巴尔语(Dyirbal)[7]和瓦隆谷语①Tasaku Tsunoda在A Grammar of Warrongo(2011,De Gruyter Mouton)一书第2页提到“瓦隆谷”在瓦隆谷语中的发音为 [waɾoŋo]。严格地说,[ŋo] 发音并非“谷”,但因汉语普通话没有声母 [ŋ],故本文从权音译为“瓦隆谷”。日语中该词目前有“ワロゴ”和“ワロコ゚”等音译,前者也用软腭爆破音代替软腭鼻音,后者则用鼻浊音符号(即右上角的圈)来表示软腭鼻音。(Warrongo)[2]47等,在这类语言中,西尔沃斯汀阶层(Silverstein Hierarchy)中靠左端的体词倾向于构成主宾格系统,而靠右端的体词则倾向于构成施通格系统[8]112-171,这是因为靠左端的体词更容易成为事件的控制者[1]84。(1f)类如布鲁夏斯基语(Burushaski)[1]100,这类语言中,过去时或完整体倾向于构成施通格系统,非过去时或未完整体倾向于构成主宾格系统,因为未发生的事件更重视施事的参与度[1]99。在(1g)类语言中,目的从句比主句更倾向于构成主宾格系统,关系从句比主句更倾向于构成施通格系统[1]102。(2)类的代表是曼尼普尔语(Manipuri)[1]29-31。(3a)类的代表是达科他语(Dakota)[1]73。(3b)类的代表是巴茨语(Bats)[1]79。(3c)类语言不存在,这是因为及物句标记A/O的必要程度大于不及物句标记S的必要程度,所以及物句比不及物句更需要以句法为基础的核心论元标记[1]71。此外也有多种分裂系统共存于同一种语言的情况[1]104-108。

表1 论元标记系统根据句法基础和语义基础的分类①Dixon在Ergativity(1994,Cambridge University Press)一书第70—110页将分裂系统分为根据动词语义分裂、根据NP语义分裂、根据小句时/体/式分裂、根据主从句分裂等几大类。表1中,根据动词语义的分裂被视为上级类型,因为表1大类的分类依据是小句的及物性,而后三种分裂系统的分类依据和小句的及物性基本无关。

(二)格标记的配置方式

格标记的配置方式有多种,下面举出三种。其中,第一种方式和第二种方式属于形态层面上的配置,第三种方式属于句法层面上的配置。

第一,附语标记(dependent-marking)。通过NP上的格标记进行配置,这种方式又可以细分为词缀、附置词(包括前置词和后置词)、异干法(suppletion)[2]31等。

第二,附核标记(head-marking)。通过NP在动词上的互参(coreference)标记进行A/S/O的格标记配置[1]40-42。如果第一种方式和第二种方式同时出现在同一种语言中,那么两者配置的格系统可以是同一模式,也可以是不同模式。后者如佳路语(Djaru),在该语言中,附语标记体现的是主宾格系统,而附核标记体现的是施通格系统[9]。不过没有任何一种语言的附语标记体现的是施通格系统而附核标记体现的是主宾格系统。这是因为在西尔沃斯汀阶层中越靠左端的体词越容易成为事件的控制者,越容易构成主宾格系统,代词比名词更靠左端,所以代词比名词更容易构成主宾格系统[1]83-88,而动词互参的格系统提供更多的是代词的信息,所以动词互参标记的格系统更倾向形成主宾格系统的配置[1]95。

第三,句法中枢(syntactic pivot)。如果构成并列关系或从属关系等结构的两个分句所共有的某个核心论元可以在其中一个分句中被省略,那么该核心论元称为句法中枢[10](可简称为中枢)。若前后两分句的S和A可以构成句法中枢,则在跨分句层面上呈现的是主宾格性质,即句法宾格性(syntactic accusativity)或跨分句的宾格性(inter-clausal accusativity);若前后两句的S和O可以构成句法中枢,则在跨分句层面上呈现的是施通格性质,即句法施格性(syntactic ergativity)或跨分句的施格性(inter-clausal ergativity)[1]143。不过句法上的宾格性和施格性并不只是体现在跨分句的句法中枢上,比如在坎霍巴尔语(Q‘anjob’al)中,S和O都可以直接成为疑问词位于句首,但A作为疑问词位于句首时动词需要附加词缀 -on[11]192,213,这也是一种句法层面施格性的体现[12]4-6,但并不涉及句法中枢。王遥也提到了句法宾格性和句法施格性等术语中的“句法”在使用范围上的不确定性[13]71。另外,罗天华将跨分句的施格性称为“合并作格”[14]120,这显然也是比“句法施格性”更具体、更贴切的术语。

二、句法中枢以及逆被动态和被动态

如前所述,若前后两分句的S和A可以成为句法中枢,则呈现跨分句的宾格性;若前后两分句的S和O可以成为句法中枢,则呈现跨分句的施格性。具有跨分句句法中枢的语言,大部分呈现的是跨分句宾格性,比如日语、锡伯语等。具有跨分句施格性的语言比较罕见,比如澳洲东北部的一些语言[15]528。没有语言在分句内层面和跨分句层面上都完全具有施格性[1]14;有些语言在分句内的层面上具有施格性但在跨分句的层面呈现宾格性[1]172-175;有些语言在跨分句的层面上具有施格性但在分句内的层面上呈现分裂系统,比如迪尔巴尔语[7]131-132和瓦隆谷语[16]164-176,在跨分句层面上句法中枢可以是S/O的中枢,呈现跨分句层面的施格性,但分句内的格标记则并未呈现完全的施格性,即名词的格标记一般属于施通格系统,而人称代词的格标记大部分属于主宾格系统。

下面用瓦隆谷语和日语的例子对比说明跨分句施格性语言和跨分句宾格性语言的句法中枢。例(1)是瓦隆谷语的例子,前一分句中,A是“负鼠”,O是“狗”,后一分句中S被省略了。因为瓦隆谷语是跨分句的施格性语言,所以可知省略的S是和前一分句的O同指,也就是“狗”,所以后一分句指“狗”叫了。例(2)是日语的例子①本文中的日语例句来自笔者对村上祥次等日语母语者的调查笔记。,前一分句中,A是“老虎”,O是“狗”,后一分句中S也被省略了。因为日语是跨分句的宾格性语言,所以可以知道省略的S是和前一分句的A同指,也就是“老虎”,所以后一分句指“老虎”叫了。

(1)gajarra-nggo gando-Ø baja-n gawali-yali②原文给出的原句是“gajarra-nggo gando-Ø baja-n [gajarra-Ø TT] gawali-yali.”,原文给出的英文翻译是“A possum bit a dog and [consequently] the dog [not the possum] yelped.”,通过英文翻译以及原书前文的叙述“S=[O]”可知,这里中括号中的gajarra应该改为gando。

负鼠-施格 狗-通格 咬-非将来时 叫-目的/结果

负鼠咬了狗,结果(狗)叫了。[16]419

(2)虎=が 犬=を 噛ん-でから 吠え-た

老虎=主格 狗=宾格 咬-后 叫-过去时

老虎咬了狗后,(老虎)叫了。

不过在例(3)中,通过将“狗”置于句首(并附加话题标记)使“狗”成为两个分句共有的话题,此时“叫”的是“狗”。即,通过将NP置于句首使之话题化促使其成为中枢。

(3)犬=は 虎=が 噛ん-でから 吠え-た

狗=话题 老虎=主格 咬-后 叫-过去时

狗在被老虎咬了后,(狗)叫了。

跨分句施格性语言无法使前后两个分句的S和A成为中枢,但是可以通过逆被动态(anti-passive voice)将A转换成d-S(即derived S[16]xxiii),这样就可以使两个分句共有的S成为中枢。同理,跨分句宾格性语言无法使前后两个分句的S和O成为中枢,但是可以通过被动态将O转换成d-S,这样就可以使两个分句共有的S成为中枢[1]146。比如例(4)瓦隆谷语的例子中,后一分句并非表达“那个人杀了别人”而是表达“别人杀了那个人”,即前一分句的S并不是后一分句的A,而是后一分句的O。如果想在后一分句中表达“那个人杀了别人”,那么需要像例(5)那样用逆被动句将后一分句的A转换成d-S。

(4)bama-Ø yani-Ø balga-lgo

人-通格 去-非将来时 杀-目的/结果

那个人去了,结果(别人)杀了(那个人)。[16]448

(5)bama-Ø yani-Ø balga-gali-yal

人-通格 去-非将来时 杀-逆被动-目的/结果

那个人去了,结果(那个人)杀了(别人)。[16]448

例(6)是锡伯语的例子。锡伯语的例句来自笔者的田野调查笔记,锡伯语的音位和音位变体参见Kubo[17]及笔者的研究[18]148-150。锡伯语是跨分句宾格性语言,没有S/O中枢,但有S/A中枢,因此例(6)后一分句意思则是“杀了别人”。如果想在后一分句中表达“别人杀了那个人”,即“那个人被杀了”,那么需要像例(7)那样用被动句将后一分句的O转换成d-S。

(6)/tere jaqe=Ø gene-maqe va-χe=i/

[tʰɜɾ dʐaqʰ ɡɨnɨmaqʰ vaːʁɨi]

那个家伙=主格 去-完整体连用 杀-完整体=情态

那个人去了,结果(那个人)杀了(别人)。

(7)/tere jaqe=Ø gene-maqe va-ve-χe=i/

[tʰɜɾ dʐaqʰ ɡɨnɨmaqʰ vavʁɨi]

那个家伙=主格 去-完整体连用 杀-被动-完整体=情态

那个人去了,结果(那个人)被杀了。(那个人去了,结果别人杀了那个人)

三、单中枢和双中枢

两个分句的句法中枢可以是一个,也可以是两个。及物句有两个核心论元(A和O)而不及物句只有一个核心论元(S),所以前后两句都是及物句时,两个分句可以有一个或两个共有的核心论元,而其他情况中两个分句只能有一个共有的核心论元[1]157-158。如果前后两个分句中的某一个共有的核心论元可以在前一分句或后一分句中被省略,那么本文称之为单中枢;如果前后两个分句有两个共有的核心论元且都可以同时或者分别在前一分句或后一分句中被省略,那么本文称之为双中枢。单中枢可以分为以下九种:S/S中枢、S/O中枢、O/S中枢、S/A中枢、A/S中枢、O/O中枢、A/A中枢、O/A中枢、A/O中枢①Dixon将O1=S2时的中枢和S1=O2时的中枢统称为S/O中枢,本文分别称为S/O中枢和O/S中枢。同样,Dixon将S1=A2时的中枢和A1=S2时的中枢统称为S/A中枢,本文分别称为S/A中枢和A/S中枢。。双中枢可以分为以下两种:O1/O2+A1/A2双中枢和O1/A2+A1/O2双中枢。下面我们依次分析迪尔巴尔语的名词和日语的名词是否可以成为各种句法中枢。句法中枢可以在并列关系(coordination)、从属关系(subordination)、句子序列(sentence-sequence)等分句连接结构中出现[16]431,本文只讨论并列关系的情况。

(一)单中枢

1.S/S中枢

当前后两个分句的S1=S2②这里的等号表示同指关系。时,迪尔巴尔语和日语中都存在S/S中枢,比如在例(8)和例(9)中,迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”和日语的“太郎”在前后两个分句中都是S,且S2都可以在后一分句中省略,所以都是S/S中枢。

(8)ŋuma-Ø banaga-nyu miyanda-nyu

爸爸-通格 回-非将来时 笑-非将来时

Father returned and laughed.[1]161

(9)太郎=は③日语中此时如果S1附加话题标记 =は,则前后两句的S都是“太郎”,但如果S1附加主格标记 =が,则S2既可能是“太郎”也可能是“我”,在没有上下文的情况下,通常是“我”,这和日语分句内第一人称主语经常被省略有关。来-て 笑った

太郎=话题 来-连用 笑-过去时

太郎来了,然后笑了。

2.S/O中枢

当前后两个分句的S1=O2时,迪尔巴尔语中存在S/O中枢,比如在例(10)中迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是S1,在后一分句中是O2,且O2可以在后一分句中省略,所以是S/O中枢。不过,日语中不存在S/O中枢,只能通过被动将O2转换为d-S2,用S/d-S中枢代替S/O中枢,比如在例(11)中,日语的“太郎”在前一分句中是S1,在后一分句中是(O2→)d-S2。

(10)ŋuma-Ø banaga-nyu yabu-ŋgu bura-n

爸爸-通格 回-非将来时 妈妈-施格 看见-非将来时

Father returned and mother saw him.1[162]

(11)太郎=は 来-て 次郎=に 殴ら-れ-た

太郎=话题 来-连用 次郎=与格 打-被动-过去时

太郎来了,然后被次郎打了。

3.O/S中枢

当前后两个分句的O1=S2时,迪尔巴尔语中存在O/S中枢,比如在例(12)中迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是O1,在后一分句中是S2,且S2可以在后一分句中省略,所以是O/S中枢。不过日语中不存在O/S中枢,只能通过被动将O1转换为d-S1,用d-S/S中枢代替S/O中枢,比如在例(13)中,日语的“太郎”在前一分句中是(O1→)d-S1,在后一分句中是S2。

(12)ŋuma-Ø yabu-ŋgu bura-n banaga-nyu

爸爸-通格 妈妈-施格 看见-非将来时 回-非将来时

Mother saw father and he returned.1[162]

(13)太郎=は 次郎=に 殴ら-れ-て 泣い-た

太郎=话题 次郎=与格 打-被动-连用 哭-过去时

太郎被次郎打了,然后哭了。

4.S/A中枢

当前后两个分句的S1=A2时,迪尔巴尔语中不存在S/A中枢,只能通过逆被动将A2转换为d-S2,用S/d-S中枢代替S/A中枢,比如在例(14)中迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是S1,在后一分句中是(A2→)d-S2。不过,日语中存在S/A中枢,比如在例(15)中,日语的“太郎”在前一分句中是S1,在后一分句中是A2,且A2可以在后一分句中省略,所以是S/A中枢。

(14)ŋuma-Ø banaga-nyu bural-ŋa-nyu yabu-gu

爸爸-通格 回-非将来时 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格

Father returned and saw mother.1[164]

(15)太郎=は 来-て 次郎=を 殴っ-た

太郎=话题 来-连用 次郎=宾格 打-过去时

太郎来了,然后打了次郎。

5.A/S中枢

同样,当前后两个分句的A1=S2时,迪尔巴尔语中不存在A/S中枢,只能通过逆被动将A1转换为d-S1,用d-S/S中枢代替A/S中枢,比如在例(16)中迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是(A1→)d-S1,在后一分句中是S2。不过,日语中存在A/S中枢,比如在例(17)中,日语的“太郎”在前一分句中是A1,在后一分句中是S2,且S2可以在后一分句中省略,所以是A/S中枢。

(16)ŋuma-Ø bural-ŋa-nyu yabu-gu banaga-nyu①Dixon还提到这种情况:除前一分句的逆被动外还可以运用 -ŋurra词缀。-ŋurra接在后一分句动词后时,前一分句的A和后一分句的S/O同指(A1=S2/O2),且后一分句的S或O可省略,语义上此结构只用于前后两句的事件发生的时间间隔很短且其间无其他事件发生的情况。后文中的A/A中枢的例句也有类似情况。

爸爸-通格 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格 回-非将来时

Father saw mother and returned.1[165]

(17)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 立ち去っ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 离开-过去时

太郎打了次郎,然后离开了。

6.O/O中枢

当前后两个分句的O1=O2时,迪尔巴尔语中存在O/O中枢,比如在例(18)中,迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是O1,在后一分句中是O2,且O2可以在后一分句中省略,所以是O/O中枢。

(18)ŋuma-Ø yabu-ŋgu bura-n jaja-ŋgu ŋamba-n

爸爸-通格 妈妈-施格 看见-非将来时 孩子-施格 听见-非将来时

Mother saw father and the child heard him.1[163]

当前后两个分句的O1=O2时,日语不能像迪尔巴尔语那样单纯地删除O2。比如,如果要表达“太郎打了次郎,三郎踢了次郎”的意思,下面的例(19)是不完善的①这里讨论的是前后两句动词不同的情形,如果前后两句动词相同,那么日语的O1和O2是可以只出现一次的,比如“太郎と三郎は次郎を殴った”(太郎和三郎打了次郎)。,后一分句的受事不明确,也就是说,三郎踢了谁是不明确的,不一定是踢了次郎。

(19)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 三郎=は 蹴った

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 三郎=话题 踢-过去时

太郎打了次郎,三郎踢了。

前述意思可以用下面几种方式来表达。例(20)是自然的,但是未省略O2,因此这里的O1和O2不构成O/O中枢。例(21)中将“次郎”移至句首并附加了话题标记。例(22)中将“次郎”移至句首且未附加话题标记(保持原本的宾格标记),笔者调查的日语母语者认为这种表达在日常生活中相对不常见,但可以用于警察调查取证等场景。例(23)是将前后两分句都变为被动句,将O1和O2分别转换为d-S1和d-S2,构成d-S1/d-S2中枢。

(20)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 三郎=は 次郎=を 蹴った

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 三郎=话题 次郎=宾格 踢-过去时

(21)次郎=は 太郎=は/が 殴っ-て 三郎=は/が 蹴った

次郎=话题 太郎=话题/主格 打-连用 三郎=话题/主格 踢-过去时

(22)次郎=を 太郎=は/が 殴っ-て 三郎=は/が 蹴った

次郎=宾格 太郎=话题/主格 打-连用 三郎=话题/主格 踢-过去时

(23)次郎=は 太郎=に 殴ら-れ-て 三郎=に 蹴ら-れ-た

次郎=话题 太郎=与格 打-被动-连用 三郎=与格 踢-被动-过去时

日语中要求话题位于句首。例(19)中的“次郎”之所以不能成为O/O中枢,是因为“次郎”不位于句首,无法成为话题。一旦“次郎”位于句首,比如例(21)和例(22),那“次郎”就可以成为句法中枢。例(23)前后两个分句都变成被动句,此时的“次郎”也是置于句首的话题。

7.A/A中枢

当前后两个分句的A1=A2时,迪尔巴尔语中不能单纯地删除A2,需要将前后两分句都变为逆被动句,将A1和A2分别转换为d-S1和d-S2,构成d-S1/d-S2中枢1[167]。

(24)ŋuma-Ø bural-ŋa-ŋyu②Dixon的原文中有一处疑似错误的地方,原文的bural-ŋa-ŋyu应该改为bural-ŋa-nyu。yabu-gu ŋambal-ŋa-nyu

爸爸-通格 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格 听见-逆被动-非将来时

jaja-gu

孩子-与格

Father saw mother and he heard the child.1[167]

当前后两个分句的A1=A2时,日语有A/A中枢,比如在例(25)中,“太郎”在前一分句中是A1,在后一分句中是A2,且A2可以在后一分句中省略,所以是A/A中枢。

(25)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 三郎=を 蹴っ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 三郎=宾格 踢-过去时

太郎打了次郎,然后踢了三郎。

我们回到例(24),如果前后两句都不变成逆被动句,只是简单地删除A2,那会是什么后果呢?笔者造出下面(26)这样的例句,笔者推测,假如这个例子成立,那么后半句表达谁听到孩子声音则可能不明确。不过因为Dixon没有提到这个例子,所以也就无从判断该例子是否成立以及该例子的意思是否完整。

(26)? yabu-Ø ŋuma-ŋgu bura-n jaja-Ø ŋamba-n

妈妈-通格 爸爸-施格 看见-非将来时 孩子-通格 听见-非将来时

(Intended meaning:) Father saw mother and he heard the child.

不过Dixon在早期的研究中提到过下面(27)这样的例子,并指出,这个例子的后一分句中,施事不明确。也就是说,打了“孩子”的人并不明确,不一定是前一分句中的“男人”。

(27)bala yugu-Ø baŋgul yaɽa-ŋgu nudi-n bayi ɲalŋga-Ø

IV.通格①这里的bala、baŋgul、bayi等是名词类别标记,I、II、III、IV表示第1、2、3、4类别。树-通格 I.施格 男人-施格 砍-非将来时 I.通格 孩子-通格

bunᶁu-n

打-非将来时

Tree was cut by man,and child was spanked (by man).[7]134

值得注意的是,例(19)和例(27)是“对称”的,例(19)的日语例子和例(27)的迪尔巴尔语例子中,后一分句意思都不明确:O1=O2时日语不能在不变成被动句的前提下省略O2,否则受事不明确;A1=A2时迪尔巴尔语不能在不变成逆被动句的前提下省略A2,否则施事不明确。形成这种“对称”的这两个例子有一个共同点:不能被省略的名词都不位于句首。日语和迪尔巴尔语的名词都因为有格标记系统所以词序相对自由,但也都存在最无标的基础词序,两种语言及物句最无标的基础词序分别是AOV[2]3和OAV[1]49。由这些例子可知,这两种语言中不位于句首的名词相对不容易成为句法中枢,日语的O不位于句首,迪尔巴尔语的A也不位于句首,因此两者都相对难以成为中枢。

8.O/A中枢

当前后两个分句的O1=A2时,迪尔巴尔语中不存在O/A中枢,只能通过逆被动将A2转换为d-S2,用O/d-S中枢代替O/A中枢,比如在例(28)中,迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是O1,在后一分句中是(A2→)d-S2。

(28)ŋuma-Ø jaja-ŋgu ŋamba-n bural-ŋa-nyu yabu-gu

爸爸-通格 孩子-施格 听见-非将来时 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格

The child heard father and he (father) saw mother.[1]164

当前后两个分句的O1=A2时,日语中也不存在O/A中枢,只能通过被动将O1转换为d-S1,用d-S/A中枢代替O/A中枢,比如在例(29)中,日语的“太郎”在前一分句中是(O1→)d-S1,在后一分句中是A2。

(29)太郎=は 次郎=に 殴ら-れ-て その腹いせに 道端=の

太郎=话题 次郎=与格 打-被动-连用 为了泄愤 路边=属格

看板=を 蹴っ-た

看板=宾格 踢-过去时

太郎被次郎打了,(太郎)为了泄愤踢了路边的看板。

9.A/O中枢

当前后两个分句中A1=O2时,迪尔巴尔语中不存在A/O中枢,只能通过被动将A1转换为d-S1,用d-S/O中枢代替A/O中枢,比如在例(30)中,迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前一分句中是(A1→)d-S1,在后一分句中是O2。

(30)ŋuma-Ø bural-ŋa-nyu yabu-gu jaja-ŋgu ŋamba-n

爸爸-通格 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格 孩子-施格 听见-非将来时

Father saw mother and the child heard him.[1]165

当前后两个分句中A1=O2时,日语中也不存在A/O中枢,只能通过被动将O2转换为d-S2,用A/d-S中枢代替A/O中枢,比如在例(31)中,日语的“太郎”在前一分句中是A1,在后一分句中是(O2→)d-S2。

(31)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 三郎=に 蹴ら-れ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 三郎=与格 踢-被动-过去时

太郎打了次郎,然后被三郎踢了。

(二)双中枢

1.O1/O2+A1/A2双中枢

当前后两个分句中O1=O2且A1=A2时,迪尔巴尔语和日语中都存在O1/O2+A1/A2双中枢。比如例(32)中,迪尔巴尔语的ŋuma“爸爸”在前后两个分句中都是O,yabu“妈妈”在前后两个分句中都是A,且O2和A2都可以在后一分句中省略,所以是O1/O2+A1/A2双中枢。例(33)中,日语的“太郎”在前后两个分句中都是A,“次郎”在前后两个分句中都是O,且A2和O2都可以在后一分句中省略,所以也是O1/O2+A1/A2双中枢。

(32)ŋuma-Ø yabu-ŋgu bura-n (yabu-ŋgu) ŋamba-n

爸爸-通格 妈妈-施格 看见-非将来时 (妈妈-施格) 听见-非将来时

Mother saw and heard father.[1]163

(33)太郎=は 次郎=を 殴っ-て (次郎=を) 蹴っ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 (次郎=宾格) 踢-过去时

太郎打了并踢了次郎。

有两点值得注意。第一,如前文所述,单中枢的情况下,迪尔巴尔语的名词是不允许A/A中枢的,然而例(32)却允许A1和A2形成中枢,这是因为这个例子中并不只有一个中枢,即同时存在O/O中枢,这种情况下即使省略A2也不影响句义[1]163。日语的情况也类似,在单中枢的情况下,日语(在不改变词序的前提下)是不允许O/O中枢的,但是例(33)却允许O1和O2的中枢,这也是因为这是双中枢的例子,同时存在另一中枢(即A/A中枢)。

第二,如前文所述,并列结构中倾向有一个中枢位于句首,然而这里的yabu“妈妈”和“次郎”都没有位于句首,却也可以成为中枢,这也是因为这两个例子都并不只有一个中枢,迪尔巴尔语的例子中除了yabu“妈妈”以外还有ŋuma“爸爸”也是中枢且位于句首,日语的例子中除了“次郎”以外还有“太郎”也是中枢且位于句首,因为已经有另一个中枢位于句首了,所以第二个中枢的位置就不要求是句首了。

2.O1/A2+A1/O2双中枢

当前后两个分句中O1=A2且A1=O2时,迪尔巴尔语中不存在O1/A2+A1/O2双中枢,而且即使使用逆被动句,A2和O2也不能一起被省略。Dixon给出了下面(34)这样的例子。这里后一分句用了逆被动态,将A2转换为d-S2,ŋuma“爸爸”在前一分句中是O2,在后一分句中是(A2→)d-S2,构成O1/d-S2中枢(代替O1/A2中枢)。虽然这里有O1/A2中枢,但并没有A1/O2中枢,因为yabu-gu不能省略。也就是说,这是O1/A2单中枢,而不是O1/A2+A1/O2双中枢。

(34)ŋuma yabu-ŋgu ŋamba-n bural-ŋa-nyu yabu-gu

爸爸 妈妈-施格 听见-非将来时 看见-逆被动-非将来时 妈妈-与格

Mother heard father and he saw her.[1]164

例(34)中,前一分句没有用逆被动态,后一分句用了逆被动态,不过Dixon没有提到是否可以前一分句用逆被动态而后一分句不用逆被动态。笔者尝试造出下面的例(35),前一分句用逆被动态,将A1转换为d-S1。yabu“妈妈”在前一分句中是(A1→)d-S1,在后一分句中是O2,构成d-S1/O2中枢。不过因为Dixon没有提到这个例子,所以也就无从判断该例子是否成立。但即使成立,作为O1/A2的ŋuma“爸爸”很可能也不能省略,最终只能构成A1/O2单中枢。

(35)? yabu-Ø ŋambal-ŋa-nyu ŋuma-gu ŋuma-ŋgu bura-n

妈妈-通格 听见-逆被动-非将来时 爸爸-与格 爸爸-施格 看见-非将来时

(Intended meaning:) Mother heard father and he saw her.

当前后两个分句中O1=A2且A1=O2时,日语中也不存在O1/A2+A1/O2双中枢,即使使用被动态,A2和O2也不能一起被省略。比如“太郎打了次郎,然后次郎踢了太郎”这个意思日语可以通过以下几种方式来表达。例(36)中前后两个分句的两个A和两个O都没有省略,所以没有句法中枢。例(37)将前一分句变为被动句,将O1转换为d-S1,“次郎”在前一分句中是(O1→)d-S1,在后一分句中是A2,构成d-S1/A2中枢(代替O1/A2中枢)。例(38)将后一分句变为被动句,将O2转换为d-S2,“太郎”在前一分句中是A1,在后一分句中是(O2→)d-S2,构成A1/d-S2中枢(代替A1/O2中枢)。

(36)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 次郎=は 太郎=を 蹴っ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 次郎=话题 太郎=宾格 踢-过去时

太郎打了次郎,然后次郎踢了太郎。

(37)次郎=は 太郎=に 殴ら-れ-て 太郎=を 蹴っ-た

次郎=话题 太郎=与格 打-被动-连用 太郎=宾格 踢-过去时

次郎被太郎打了,然后(次郎)踢了太郎。

(38)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 次郎=に 蹴ら-れ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 次郎=与格 踢-被动-过去时

太郎打了次郎,然后(太郎)被次郎踢了。

如果将例(37)的O2、例(38)的A2也分别强行省略的话,会变成下面的例句。例(39)后一分句的受事不明确:“次郎”被“太郎”打了以后,做出了“踢”的行为,但“踢”的受事却不一定是“太郎”,“次郎”也可能是为了泄愤踢了“路边的看板”之类的物体。例(40)后一分句的施事不明确:“太郎”打了“次郎”以后,被踢了,但“踢”的施事不明,不一定是被“次郎”踢了,也可能是被“父亲”之类的人踢了。

(39)次郎=は 太郎=に 殴ら-れ-て 蹴っ-た

次郎=话题 太郎=与格 打-被动-连用 踢-过去时

次郎被太郎打了,然后(次郎)踢了。

(40)太郎=は 次郎=を 殴っ-て 蹴ら-れ-た

太郎=话题 次郎=宾格 打-连用 踢-被动-过去时

太郎打了次郎,然后(太郎)被踢了。

上面这些例子中,例(36)的后一分句中A2和O2都没有省略,所以不存在句法中枢;例(37)的后一分句中省略了A2但没有省略O2,属于单中枢;例(38)的后半句中省略了O2但没有省略A2,也属于单中枢;例(39)和例(40)中虽然A2和O2都省略了,但是导致意思不明确,例(39)中被省略的A1不一定是O2(即不一定满足A1=O2),例(40)中被省略的A2不一定是O1(即不一定满足O1=A2),因此也不属于双中枢。也就是说,这五个例子都不属于双中枢。

通过以上例子可知,当O1=A2且A1=O2时,迪尔巴尔语和日语中都没有双中枢,即使用逆被动句或者被动句,两种语言也都无法构成O1/A2+A1/O2双中枢,只能实现单中枢。迪尔巴尔语可以通过在后一分句中使用逆被动态来实现O1/d-S2中枢(代替O1/A2中枢),但是否可以通过在前一分句中使用逆被动态从而构成d-S1/O2(代替A1/O2中枢),因无记录,不得而知。日语则既可以通过在前一分句中使用被动态来实现d-S1/A2中枢(代替O1/A2中枢),也可以通过在后一分句中使用被动态来实现A1/d-S2中枢(代替A1/O2中枢)。

Dixon提到英语中“Fred punched and was kicked by Bill”这样的句子不是所有母语者都认同的[1]159,但未提及原因。关于这个问题,笔者推测是因为并列结构中的句法中枢在前后两个分句中句法地位倾向于一致,即不能在一个分句中是核心论元,在另一个分句中是旁格论元。这里的Bill在前一分句中是宾语,是核心论元,但在后一分句中,因为被动的使用,Bill降级为旁格论元,因此不满足这个倾向,所以一部分母语者会认为不自然。迪尔巴尔语例(34)中的yabu“妈妈”不能被省略,这个现象也和此倾向有关,因为yabu“妈妈”在前一分句中是核心论元,而在后一分句中是旁格论元。日语例(37)中的“太郎”和例(38)中的“次郎”如果被省略则会造成意思不明确,这个现象也和此倾向有关,因为例(37)中的“太郎”在后一分句中是核心论元,而在前一分句中是旁格论元,例(38)中的“次郎”在前一分句中是核心论元,而在后一分句中是旁格论元。迪尔巴尔语和日语中的O和A成为中枢只有通过逆被动句或被动句才能实现,而逆被动句和被动句都会使一个核心论元降级为旁格论元,因此这两种语言都无法通过逆被动操作或者被动操作构成O1/A2+A1/O2双中枢。

(三)迪尔巴尔语中的代词中枢

如前所述,迪尔巴尔语的代词格标记是主宾格系统,名词格标记是施通格系统,但两者在跨分句中枢方面都呈现施格性而不是宾格性[7]131-132。另一方面,代词和名词的基础词序并不相同,当代词做S或A时,基础词序为SV/AOV,当名词做S或A时,基础词序为SV/OAV[7]291,这就导致迪尔巴尔语的代词和名词出现下面的两种区别。

第一,迪尔巴尔语的代词成为句法中枢时,不一定符合前文所述“中枢倾向位于句首”。如前所述,当名词做中枢时,无论是日语还是迪尔巴尔语,句法中枢都倾向位于句首。然而当代词做中枢时,迪尔巴尔语是不完全遵守这个倾向的。比如例(41)是O1=S2中枢,成为中枢的ŋana“我们”并非位于句首。如前所述,代词做S或A时迪尔巴尔语词序为SV/AOV,所以当代词为O1=S2中枢时,O不位于前一分句的句首,从而导致非句首的代词成为中枢。因此从这一点来看,前述“中枢位于句首”这一倾向,并不适用于迪尔巴尔语的代词。另外,日语中的代词和名词在这一点上没有迪尔巴尔语代词和名词这样的差异。

(41)nyurra-Ø ŋana-na bura-n banagu-nyu

2复数-主格 1复数-宾格 看见-非将来时 回去-非将来时

You all saw us and we returned.[1]162

第二,迪尔巴尔语的代词有A/A中枢,如例(42),然而如前所述,名词没有A/A中枢。

(42)ŋaᶁa-Ø bala yugu-Ø yuba-n balan ᶁugumbil-Ø

1单数-主格 IV.通格 木-通格 放下-非将来时 II.通格 女人-通格

ᶁilwa-n

踢-非将来时

I put down the stick; [and] kicked the woman.[7]73

Dixon并未明确指出为什么迪尔巴尔语的代词可以有A/A中枢,而名词不能有A/A中枢。笔者推测有两个因素。第一是和跨分句宾格性有关。如前文所述,跨分句施格语言可以有S/O中枢,跨分句宾格性语言可以有S/A中枢,但两者的定义都未涉及A/A中枢和O/O中枢,从前面的例子可以看出,具有典型跨分句施格性质的迪尔巴尔语名词没有A/A中枢但有O/O中枢,而具有典型跨分句宾格性质的日语如果不改变基础词序则没有O/O中枢但有A/A中枢①另外,英语也是典型的跨分句宾格性语言,根据Dixon的描述,英语也有A/A中枢,但O/O中枢的例子如“Tom kicked and Bob punched Bill”会有一部分母语者认为不自然。,因此存在这样的可能性:跨分句施格语言比跨分句宾格语言更容易有O/O中枢,而跨分句宾格语言比跨分句施格语言更容易有A/A中枢。迪尔巴尔语代词比名词多一个A/A中枢,这一现象正呈现了迪尔巴尔语代词比名词更接近跨分句宾格语言的性质,这可能和迪尔巴尔语代词在格标记上的宾格性有关。第二是和词序有关。迪尔巴尔语中,当代词是A时,A位于句首,名词是A时,A不位于句首,而句首的论元更容易成为话题和句法中枢,因此代词比名词更容易成为A/A句法中枢。

就Dixon给出的例句而言,迪尔巴尔语的并列结构中,当核心论元都是名词时,名词的句法中枢都是位于句首的,这很可能只是因为名词的基础词序中S和O位于句首,而只有S和O能形成中枢。同时,迪尔巴尔语的名词中枢都位于句首这一点也反映出中枢位于句首的倾向。不过迪尔巴尔语的代词中枢不一定位于句首,这是因为代词的基础词序中S和A位于句首,而构成代词中枢的一般是S和O。还有,如前所述,迪尔巴尔语的代词有别于名词的基础词序特点(A可位于句首)正是代词比名词多出了A/A中枢的潜在原因之一。

此外值得注意的是,迪尔巴尔语和日语中句法中枢位于句首的倾向并不具有跨语言的普遍性,比如瓦隆谷语的句法中枢不位于句首的例子很常见,参见前文的例(1)。这自然是和瓦隆谷语及物句词序AOV比OAV频率高[16]376有关,但也体现了瓦隆谷语并不遵从“中枢倾向位于句首”这一倾向性的特点。也就是说,遵守“中枢倾向位于句首”这一倾向性的程度,是因语言而异的:日语中该倾向性较强,日语中的句法中枢位于句首,并且可以以句首论元成为句法中枢为目的来改变词序,如例(21)和例(22);此外根据笔者的田野调查,锡伯语在这一点上也是和日语类似的;迪尔巴尔语中该倾向性较弱,至少在Dixon记录的例句中,迪尔巴尔语的名词中枢都位于句首,但代词中枢并不受此限制,而且迪尔巴尔语没有像日语和锡伯语那样的以句首论元成为句法中枢为目的来改变词序的例子;瓦隆谷语中该倾向性更弱。综上,可能存在句法中枢居首的跨语言倾向性梯度,即“句首中枢(如日语/锡伯语)>句首名词中枢/句首或句中代词中枢(如迪尔巴尔语)>句首或句中中枢(如瓦隆谷语)”。

四、结语

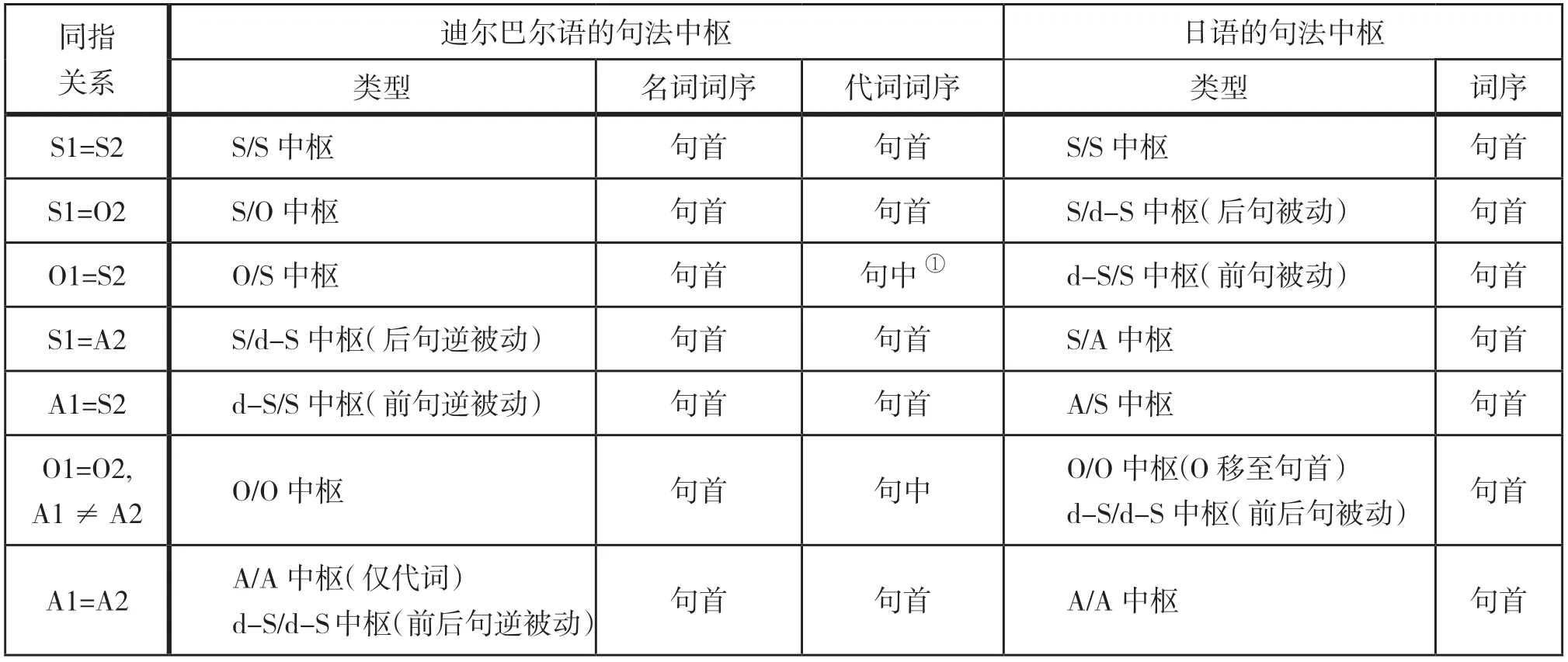

本文首先介绍了论元标记的基础和格标记的配置方式的基础,然后介绍了句法中枢、逆被动态、被动态的概念,在此基础上对比分析了迪尔巴尔语和日语并列结构中的各种单中枢和双中枢,两种语言的中枢类型可总结如表2。表2所有情况中,前后两分句动词都不同。

表2 迪尔巴尔语和日语的句法中枢

通过表2可以看出,迪尔巴尔语的单中枢只有S/S、S/O、O/S、O/O、A/A这五种(S包括d-S,下同),但A/A中枢仅限于代词;日语的单中枢只有S/S、S/A、A/S、O/O、A/A这五种,但O/O中枢需要将O移至句首。由上表还可以看出两种语言的差异:迪尔巴尔语的句法中枢呈现跨分句的施格性,而日语的句法中枢呈现跨分句的宾格性。同时,这两种语言也有类似点:它们的单中枢都倾向出现于句首,日语甚至可以以句首论元成为句法中枢为目的来改变词序,不过迪尔巴尔语的代词中枢并不遵守这个倾向;此外,它们都只有一种双中枢,即存在O1/O2+A1/A2双中枢,但不存在O1/A2+A1/O2双中枢。