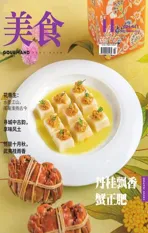

醋珠远年花雕大闸蟹

2023-11-17

南京卓美亚酒店主厨选用固城湖大闸蟹,将醋用现代分子烹调技术制作成醋珍珠,为了方便食客品尝花雕熟醉拆骨,底部使用蟹壳煎香滚出汤加芙蓉蛋蒸香,将蟹肉煎香后平铺。主厨模仿新鲜固城湖大闸蟹吐泡泡,使用现代分子烹调技术打出可食用泡沫点缀,造型精美,口感鲜嫩。

蟹在我国生物学上叫“中华绒螯蟹”(俗称大闸蟹)。据宋代傅肱的《蟹谱》记载:“蟹,水虫也,故字从虫,亦鱼属也,故古文从鱼。以其横行,则曰螃蟹;以其行声,则曰郭索;以其外壳,则曰介士;以其内空,则曰无肠。”蟹的雅号颇多,有“铁甲将军”“无肠公子”“横行介士”“含黄伯”等。

我国自古以来就有食蟹历史,《周礼》中载有的“蟹胥”,据说就是一种螃蟹酱,可见早在两千年前,螃蟹已作为食物出现在我们祖先的宴席上了。北魏贾思勰的《齐民要术》中收有“藏蟹法”,详细介绍了用稀糖水、盐、蓼汤、姜末等腌制螃蟹的方法。唐宋以来食蟹更为普遍,蟹馔也丰富多彩,唐代丰巨源《烧尾宴食单》中记有“金银夹花平截”的点心,说的是“剔蟹细碎卷”,用白如银的蟹肉和黄似金的蟹黄做成的花卷。《东京梦华录》中记录的“炒蟹”“渫蟹”“酒蟹”“洗手蟹”等食蟹方式达30 余种。民间蟹馔也誉满大江南北,如天津的“金钱紫蟹”“熘蟹黄”,上海的“清蒸大闸蟹”,山东的“蟹黄鱼翅”,广州的“芙蓉蟹片”“脆皮炸蟹螯”,浙江的“敦煌斗蟹”,安徽的“蟹粉豆腐”和镇江、扬州的 “蟹黄汤包”“清蒸蟹粉狮子头”等。

明代,江南的能工巧匠发明了食蟹工具,包括锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针,称之为“蟹八件”。这些工具一般都用铜铸成,表面镏金或镀银,造型美观,精巧玲珑。使用“蟹八件”食蟹,连蟹爪里的肉屑都能剔得干干净净,既轻松惬意,又增添了一份情趣。

清代文人李渔嗜蟹如命,称螃蟹为“天下第一味”。但李渔一介文人,囊中并不宽裕,又因为蟹价昂贵,所以在蟹未熟之前早早开始储钱,以备螃蟹上市之日所需,家人笑其为“买命钱”。李渔认为,蟹味之美不仅在水产品中可以名列第一,就是在山珍海味当中,也应将蟹之鲜列为第一。李渔原话这样说:“予嗜蟹一生,每岁于蟹未出之时,则储钱以待。家人笑予以蟹为命,呼其钱为‘买命’。”他又说:“合山珍海错而较之,当居第一,不独冠乎水族而已。”

旧时,蟹稀价贵,只有权贵巨富才吃得起,平民百姓难以问津。特别是在贵州山区,鱼虾之类水产只有在上等宴席才能见到。清光绪某年,有一豪客聚宴于集秀楼,酒至半酣,餐桌上出蟹一簋。在贵州,一只蟹当时可以卖到一两银子,难怪举座皆惊。清《清稗类钞》曾载:“贵州地处山地,其民嗜辣,鱼虾之物,非上品之筵不得见。光绪某年,百川银号容某,宴客于集秀楼。酒半,出蟹一簋,谓一蟹时值银一两有奇,座客皆骇。”文中不难看出螃蟹之珍。

据说,吃蟹作为一种风雅的文化享受是从魏晋时期开始的,《世说新语•任诞》记载,晋代的毕卓嗜酒如命,他曾说:“右手执酒杯,左手执蟹,拍浮酒船中,便足了一生矣。”自此往后,这种人生观、饮食观影响了许多人。人们把吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗,作为金秋的一种乐享美事。其实,食蟹风雅之气兴盛则是在江南。在江南,蟹似乎从来称不上是一道大菜——顶多是男人下酒的小食、淑女的零嘴儿罢了。秋日菊花飘香的餐桌上,男人要一盘蒸得红得发黄还闪着油光的湖蟹,还有一碟镇江香醋,醋中漂着细细小小的姜末;手边再来一壶温好的绍兴黄酒或者“女儿红”。轻斟细饮把酒闲聊的同时,再耐心地把蟹黄、蟹胸、蟹脚和大钳子里的肉一点点吃出来。而女人家则要斯斯文文、慢条斯理地,先用手掰开蟹壳,倒上一点掺着姜末的醋把蟹黄吃掉,再轻轻一咬,“咔嚓”一声细细地吃出蟹脚的肉,然后用上钳、针之类的工具,把其它部分一点点吃掉。最后,要比一比谁吃得最好,吃得最好的人蟹壳蟹脚蟹钳子还能拼出一个完整的蟹的形状。

螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。

螃蟹真正色美味佳的季节是稻花香的时候,因此民间常有“九月圆脐十月尖”“九雌十雄”之说。农历九月时,腹盖呈圆形的雌蟹的蟹黄饱满;农历十月时,腹盖呈尖状的雄蟹肉质肥嫩。季节不同,挑选雌雄蟹的重点也不一样。

鲜蟹肉质细嫩,滋味鲜美,烹饪方法甚多,有煮、蒸、煎、炸、炒、腌等,少数地方也有取鲜活而食的。清代美食家袁枚主张“以淡盐汤煮为最好”;作家李渔认为:“蒸而熟之,才能不失真味”。文人顾仲对于烹蟹方法有细微的描述。他认为,将螃蟹入锅,活活炮烙过于残忍。主张施以淡酒,加入各种调料,令其醉而不动,再入锅烹饪,其味则更好。他这样写道:“活蟹入锅,未免炮烙之惨。宜以淡酒入盆,略加水及椒盐、白糖、姜、葱汁、菊花叶汁等搅匀入蟹,令其饮醉而不动,方取入锅。置蟹蒸之,则味足矣。” 如果将螃蟹蒸煮,剔壳而食,虽味美而口淡,鲜味大打折扣。因此,古人认为,须有佐料相配,各地因域而异,有蘸醋、盐、梅、葱、蒜、糖、姜、酱油等佐食的。但是通常以姜、醋两味为多。李时珍在《本草纲目》中这样说:“鲜蟹和以姜醋为上。”

吃蟹是要讲究次序的,河蟹一上桌,趁热掰去脐盖,揭开蟹壳,挑出蟹斗内的“食包”(即蟹的胃),滴上少许调料,先享用蟹斗内的膏黄,将空蟹斗倒上调料作蘸碟备用;然后处理蟹身,挑去中间的一块“六角”(蟹的心脏),除去两边的蟹酥衣、蟹腮(蟹的肺),将蟹一掰为二,剔除中间的一段蟹肠,便可品尝蟹肉了。蟹坨要由底部而上,顺气条格蘸上调料逐一吃,最后是吃两螯八腿中的嫩肉。吃蟹功夫到家的人,剥、咬、吸有一套娴熟的吃法,食肉之净,令人咋舌。相反,缺少经验的人食蟹,手快、嘴快,乱嚼一气,结果是蟹的鲜美没有好好品尝到,蟹肉混在壳内白白浪费掉,这种吃法被称之为“牛吃蟹”。

由于蟹的形态及其活动特点,使其留下不少有趣的掌故。例如,古书中有“蟹眼汤”一词,所指的是“初沸水”,因煮水刚沸之时,水中会冒出许多小气泡,这些小气泡恰似蟹眼。宋代张元干《浣溪沙》词:“蟹眼汤深轻泛乳,龙涎灰暖细烘香”,巧用“蟹眼汤”作妙对,更增添其韵味 。又如“蟹行”一词,戏指螃蟹爬行,还表示人在弹奏古琴时,手指在琴弦上轮番往返移动的情景。前蜀贯休《听僧弹琴》诗中,就有“琴上闻师大蟹行”之句。明代陈继儒《珍珠船》写道:“弹琴轮指曰蟹行。”

古代汉文的书写方式,数千年里都是从上往下竖写。19 世纪以后,拉丁文及英、法、德、美、意、俄、西班牙等国文字的书籍,逐渐传入中国,外文的书写方式是由左往右横写,有些中国人就把它们比拟为螃蟹的横向爬行,称之为“蟹行字”或“蟹文”。清人黄遵宪就曾将此写入诗中:“教儿兼习蟹行字,呼婢闲调鴂舌音。”(《岁暮怀人》)梁启超则曾写道:“吾尝在湖南,见其少年子弟,口尚乳臭,目不识蟹文,未尝一读欧西之书,而其言论思想,新异卓拔。”(《论中国人种之未来》)另也有人称英文等为“蟹形字”者,郭沫若在《我的童年》中写道:“只有一位英文教员是湖北人,他一上讲堂便用英文来说话,写也写的一些旁行邪上的蟹形字。”这些记述,而今读来,颇觉为蟹趣添彩。

螃蟹是我国传统美食佳馔中的珍品,因此备受世人青睐,历代文人墨客、名人雅士对蟹、啖蟹、品蟹作了尽情的吟咏。螃蟹入诗多见于唐宋年间,《万历野获编》载:“常将冷眼观螃蟹,看你横行得几时?”诗人把螃蟹当作“横行霸道”的权贵,予以调侃。唐代诗人皮日休曾参加过黄巢农民起义,他笔下的咏蟹诗则一反往常:“未游沧海早知名,有骨还从肉中生;莫道无心畏雷电,海龙王处也横行!”将螃蟹喻为勇士,由衷地加以赞美颂扬。宋代诗人黄庭坚的“解缚华堂一座倾,忍堪支解见姜橙。东归却为鲈鱼美,未敢知言许季鹰。”和陆游的“蟹肥暂攀馋涎堕,酒绿初倾老眼明”,诗人把吃螃蟹的方法以及食蟹的馋态描绘得生动具体,耐人寻味。更有趣的是,北宋文学家苏东坡曾在江南做官,在《丁公默送蝤蛑(螃蟹)》诗中写道:“可笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。”淋漓尽致地描绘出苏东坡以诗换蟹的得意之状,令人可掬,也足见蟹的魅力。曹雪芹在《红楼梦》中描写林黛玉和贾宝玉的《螃蟹咏》称:“螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香”“持螯更喜桂阴凉,泼醋擂姜兴欲狂”和薛宝钗的“酒未敌腥还用菊,性防积冷定须姜”等,可见当时不仅重视蟹馔艺术,而且已懂得科学食蟹的重要性了。