浅析“作品名”与“简介”在当代玻璃艺术作品中的重要性与启示

2023-11-17庄蓓雯中国美术学院

庄蓓雯 中国美术学院

一、 何为“象”与“表征”

这里的“象”与“表征”指共同组成一件完整艺术作品的作品本身与最终观者对这件作品产生的心理印象,而依附于它而存在的“作品名”“简介”等语言描述则是这个系统的中间环节。

陈嘉映在2019 年于中国美术学院举办的“象与表征”的讲座中,就“象”与“表征”的关系进行了解释。他提到:语言是个分环勾连的系统,最小的单位是单词。语言都有自己的逻辑,但语句的意思不能用心理活动来解释,却不影响这句话的意思。语言可能无限贴近客观存在的“象”本身,却无法完全的反映“象”。也就是说,语言是工具、设施,不是镜像。在“言象意,言形物”的过程中,“象”与“形”所经历的“言”这一中间环节,使得“象”与“形”存在了不可避免的隔阂。正如陈嘉映老师举例的那样,当用言语描述心中出现的一只豹子,在这里暂且把它比作“象”,无论附加多少限制条件,所描述的也并不能完全贴切这只豹子本身,更或许它根本不是一只豹子;而当描述的语言进入其他个体内心时,他们内心所产生的豹子形象,与最初所描述的那只豹子早已天冠地屦。如果说心象是客观存在的真理的体现,那么其与最终在他人内心呈现的主观印象之间,语言作为将“象”与“表征”二者分割的中间环节,同时也是一座联通两者的必要“桥梁”,这座“桥梁”某种意义上决定着“象”能否更好地走向“表征”,也就是说,对于一件艺术作品来说,“桥梁”建设得是否贴切、是否完备,也将影响着艺术家的主客观表达。

这与古希腊哲学家柏拉图在《理想国》中提到的关于对艺术家(painter)的看法有着异曲同工之妙。柏拉图是古希腊伟大的哲学家,被誉为整个西方哲学文化的“源头”,其在《理想国》中认为,“理念(idea)”即我们常说的“真理”是不可被人感受到但可被人知道的、绝对永恒与不变的一般事物。而那些可被人感知到的、存在的“非理念”的个体事物被称为假象。艺术家的模仿假象的行为,则被柏拉图视为是将“理念”再次经过中间环节而使其产物更加远离理念的危险的再创造行为。例如,木匠按照客观实在且不以人的意志为转移的“理念”创造出一张“非理念”的桌子,这是对理念的第一次模仿,与理念本身产生了第一层隔阂,而艺术家所做的是进一步对这张“非理念”的桌子进行模仿,这就导致艺术品(paint)本身与柏拉图心中的真理即“理念”背道而驰。虽然这里柏拉图抨击的是单纯描摹的艺术,但是不难看出,其实际是对艺术家进行的不得当的中间环节的批判。当不以人类意志为转移、客观存在的“象”即在这篇文章里指的以语言为表现形式的“作品名”“简介”经过中间环节进行论述,如果不予以重视,到最后所呈现的“表征”则易出现偏差。

二、玻璃艺术作品中的“象”与“表征”

艺术品是艺术家智力劳动的结晶,它作为一种特殊商品流通于艺术市场,与其他商品相同的是,它也具备普通商品的基本属性:使用价值和价值;不同的是,艺术品的使用价值体现在精神层面而不是物质层面,它是以满足人们的某种审美需要和精神需要为目的的。因此,艺术品的使用价值受到主观因素的影响极大。①吴颖、舒怡、叶建新:《艺术管理与市场》,中国传媒大学出版社,2017。

同样,在当代玻璃艺术作品中,如果将客观存在的作品本体作为真理的“象”,为更好阐述艺术家的创作意图而衍生的以语言为载体的“作品名”与“简介”则为中间环节,最终反映在观者心中的称为“表征”,它们形成分环勾连的系统。对于玻璃艺术家而言,或者说,对于近年来慢慢开始被越来越多运用于当代艺术创作中的玻璃艺术来说,要想突破陌生感,实现更好的艺术表达,以语言为载体的中间环节即前文提到的“作品名”与“简介”便显得尤为重要。

三、如何把握“中间环节”

“作品名”与“简介”是连接艺术家与观者的“桥梁”,那么作为玻璃艺术家,该如何搭好这座“桥”,运用有限的语言更好地进行传达呢?

在哲学中有这样一段经典的辩论,艾菲斯学派开创者赫拉克利特提出“人不能两次踏进同一条河流”,分析哲学创始人之一的维特根斯坦则主张“一个人可以两次踏入同一条河流”。到底孰是孰非一直是哲学界争论的焦点。这里的赫拉克利特所表达的其实是语言不足以达到描绘现实的目的,其谈论的是一种新规则而不是河流本身。我们用“河流”来指代一种运动的事物,这让我们对这种事物下了个定义——它是状态稳定变化的事物。无需辩论是非对错,赫拉克利特在这场游戏中扮演执行官的角色,与日常生活划分开。在全新的游戏里,用语言所定义的新规则成为我们超越常理的最高准则。在既定的界限内,一切服从于游戏运转的语言都早已从普世基准中解放出来,落点于设计者的“小诡计”之中。

如果将一件当代玻璃艺术作品比作一场新游戏,那么艺术家作为制定这场游戏规则的人,首先需要清楚自己想表达的是什么,在这件作品中想定义怎样的新规则。

以国际玻璃工作室运动(Studio Glass Movement)为分水岭,纯粹的视觉体验并不能完全成为艺术创作的原动力,要以观念思想作为前提就无可避免地需要对自己的“游戏规则”进行全新的阐释。

例如,在《自画像》(见图1)中,作者抽离画作本身,笔墨着重于塑造画框的外形,且一反常态,将画框作为主题单独呈现。将“规则”限定在“自画像”上组织一场审美游戏,含蓄地把拟人情感植入其间,借鉴了梵高创作自画像时的三个重要阶段。这样一个框架被定义为“自画像”,引导观者进行换位思考,同时尝试着自行解读和自我审视分析。在这样的桥梁搭建的语境下,作者得以将心中抽象的理念与“表征”联系起来,一个独立的玻璃画框开始承载信息、情感及记忆,富有人情味的观者甚至得以拆解出各种私人的经历、体验。

图1 《自画像》 吴昊/作

其次,应该思考自己的语言游戏是否或多或少地符合自己心中某种终极现实。维特根斯坦在其所著《哲学研究》中提道:“语言使我们困惑的一点在于,对于规则的陈述和对语境的设定发生在同一种媒介中,而这种媒介就是语言。”幸运的是,艺术家既是规则的描述者,也是语境的设定者。

因此,这其中的主观能动性就显得尤为重要。主观能动性强调人的主体性的作用,突出人的自觉性、主动性与创造性。②赵士发、李春晓:《新时代语境下毛泽东主观能动性思想探析》,《毛泽东思想研究》2019 年第2 期,第25-33 页。要求在认识客观世界的基础上,能够在认识的指导下能动地改造客观世界,这对于艺术家而言即是更好运用各种方式表达自己的艺术宗旨。

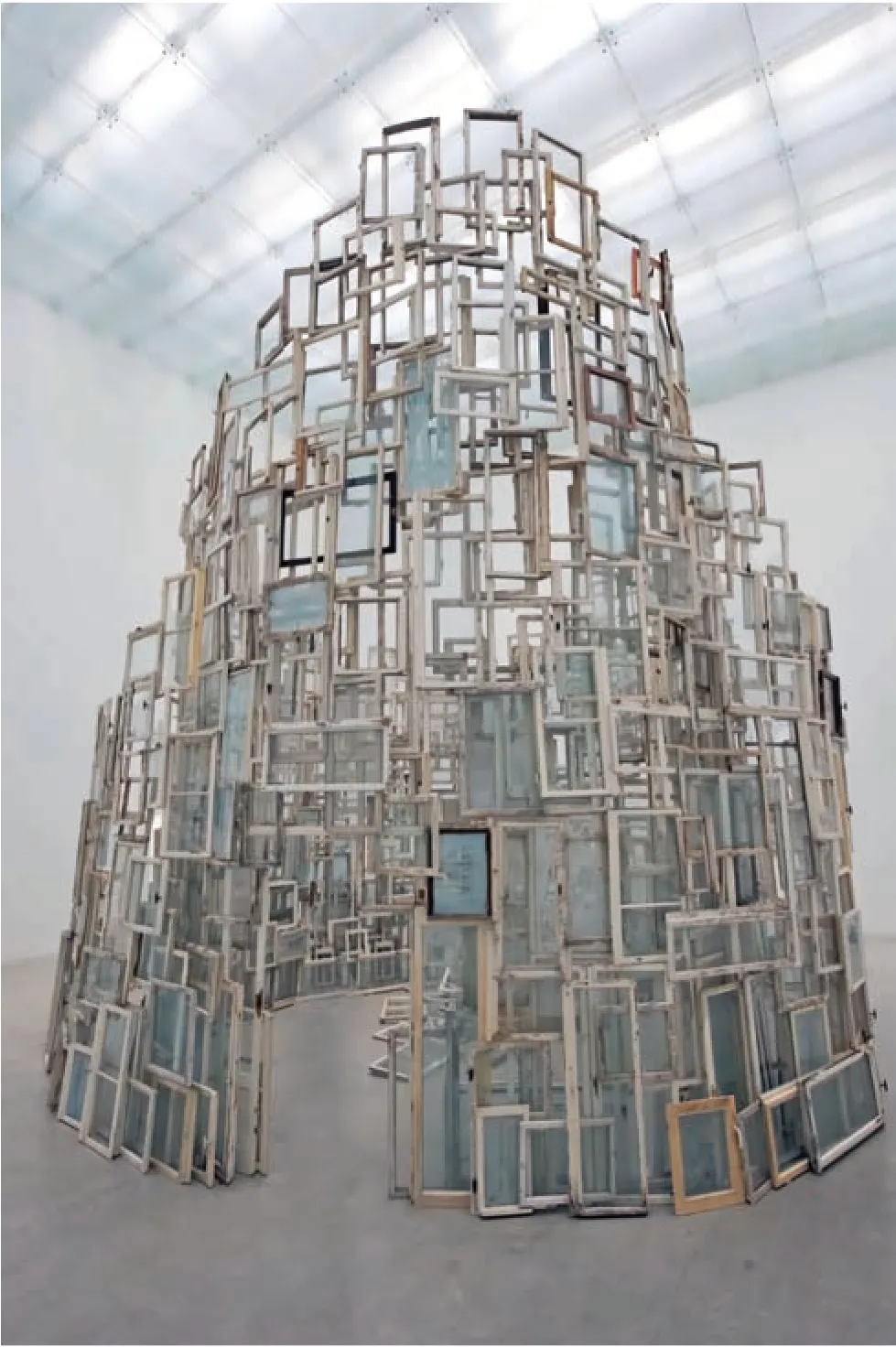

例如,在日本艺术家盐田千春2009 年的作品《记忆之屋》(见图2)中,平板玻璃窗户仍是原始形态,但经过艺术家的主观比喻,俨然已成为记忆的代名词。盐田千春认为,每扇玻璃窗都来自一个家庭、一个空间,如果假定它为一个稳定存在的客观事物,其就变成了流逝的记忆的容器。

图2 《记忆之屋》 盐田千春/作

四、结束语

在审美上,每个个体都天生趋于保守。美感本身就具有隔绝、自闭和固化的特征,审美是一个高度差异化的个人私域。但艺术本身不该被束之高阁,艺术家作为主体,应该认识到一件作品中“作品名”与“简介”的重要性,在认识的基础上发挥主观能动性,将“象”与“表征”更好地连接起来。

纵观玻璃艺术的发展,当下我国玻璃艺术正处于蓄力勃发的前期阶段,如何接轨时代发展,展现独具特色的现代玻璃艺术,一颗开放接纳以及具有全局观的心显得尤为重要。这里的现代性不仅指的是通常意义上的历史学范畴,而且同样具备心理学以及美学意味,即对当前时代的再反映。“这是一种对时间与空间、自我与他者、生活的可能性与危难的体验。”①[德]彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,商务印书馆,2002,第3 页。正如波曼提到的“成为现代的就是发现我们自己身处这样的情况中,它允诺我们自己和这个世界去经历冒险、强大、欢乐、成长和变化,但同时又可能摧毁我们所拥有、所知道和所认识的一切。它把我们卷入这样的一个巨大的漩涡之中,那儿有永恒的分裂和革新、抗争和矛盾、含混和痛楚”。在这些切实的时空感悟下,艺术家所能做的便是饱含特有的人文主义关怀与美学素养,以一种更宽容、更亲切的视野,通过材料去描绘、去关怀、去反思,最终的目的地当然是美学艺术学,但也有更深层近似禅宗的境遇。

一种艺术材料,一个艺术门类如何在当下以及后世留下有建设性、有深意的痕迹,也势必需要在了解时代处境的基础上超越突破。具有历史意义的作品往往除了了解玻璃材料包括化学形式、肌理、颜色、形态等的客观特性外,还在于“踮起脚尖”通过自身精神以及情感的表达尝试着去触摸全人类包括整个世界的奥义。如此这般,玻璃、个人情感、精神意志都是组合超越突破的材料,目的地不再止于工艺、材料、学科,而是更深层的哲思探索。

惶恐与向往、进步与倒退、激进与保守、激情与失望、理想与现实,当代玻璃艺术要前进势必会遇到矛盾。面对历史和未定的将来,思考玻璃艺术前进的方向,更重要的是方法,不仅是思考现在,也是思考历史,思考未来。