智能手机颅脑三维可视化在中医院校研究生神经系统疾病临床教学中的应用 *

2023-11-14王文鑫东潇博周玉嘉宋光荣刘佳霖王革生

王文鑫 杜 勇 王 雷 东潇博 周玉嘉 宋光荣 蔡 旭 刘佳霖 王革生

[北京中医药大学东方医院脑病三科(神经外科),北京 100078]

中医院校安排的西医基础理论教学课时都比较少,例如神经解剖学和神经影像诊断学教学课时一般只有西医院校学时数的一半,而且教学条件也存在相对不足,导致学生西医基础普遍比较薄弱[1]。在临床教学中又存在理论与临床实践脱节的情况,学生主体意识不强,过于依赖老师,对外科不感兴趣,动手能力和创新思维不足[2]。因此,引入一种更形象直观的方法来加深学生对基础知识和临床操作的理解显得十分必要。

以虚拟现实(Virtual Reality,VR)及增强现实(Augmented Reality,AR)技术为代表的三维可视化,在工业制造、军事、文化传播等领域已得到广泛应用,虽然在医学领域应用门槛较高,但在多个医学学科也开始出现相关探索性质的教学、科研甚至临床应用[3,4]。目前医疗教育领域已出现了多种基于VR/AR 技术的医疗实训教学解决方案[5]。国内外已有关于VR/AR 技术在神经外科临床教学及手术定位中应用的报道,但大都依靠手术导航计划系统来重建颅脑三维影像,VR/AR 设备也很昂贵。作者团队采用的3D Slicer 软件是免费开源的,用个人电脑就可以重建,所使用的“普视3D”App 是一款真正意义上的AR 软件[6],临床教学中可以随时拿出智能手机进行学习,可在患者床旁进行形象的教学并精准定位,并有助于患者及家属理解疾病,配合医疗过程。随着5G 时代的到来,基于智能手机的VR/AR 技术在临床教学领域必将有更广阔的应用前景。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020 年6 月—2021 年6 月在北京中医药大学东方医院脑病科轮转的60名研究生,采用信封法将其随机分为对照组(30 名)和实验组(30 名),对照组采用传统教学法进行培训,实验组在传统教学法基础上增加利用智能手机进行颅脑三维可视化的教学。

1.2 教学方法

1.2.1 颅脑三维可视化系统构建将患者的三维颅脑计算机断层扫描(CT)、计算机断层血管造影(CTA)、磁共振成像(MRI)、磁共振血管造影(MRA)及数字减影血管造影(DSA)等影像资料以医学数字成像和通信(DICOM)格式下载并导入3D Slicer 软件(V4.8.1),通过相应模块完成重建,将重建后的影像以3D模型文件格式(obj格式)保存。

1.2.2 颅脑三维可视化教学的实施教学内容选择培训大纲要求掌握的典型病例(脑出血、脑梗死、颅脑外伤、脑肿瘤),将重建好的影像导入智能手机“普视3D”App。对照组采用传统教学,实验组在传统教学基础上增加三维可视化教学,让学生感受颅脑解剖的三维视觉效果,构建空间立体感。2 组学生每个病种教学课时相同,均由脑病科主治医师以上教师授课,鼓励学生课后进行复习,加深理解和记忆。

1.3 效果评估

1.3.1 入科、出科理论考核及影像阅片能力考核入科前对2 组研究生进行入科理论考核,轮转结束后对2 组研究生进行出科理论和影像阅片能力考核,成绩采取百分制,由教学秘书拟定考卷,内容以培训大纲要求为准。

1.3.2 教学评价满意度问卷调查教学评价满意度问卷调查采用匿名方式进行,评价内容包括临床教学总体满意度、增加学习兴趣的满意度、增强解剖知识的满意度、提高疾病认识的满意度、提高学习效率的满意度。由学生在出科后进行打分,满分100分。

1.4 统计学方法采用统计软件SPSS 20.0 软件对数据进行分析,计量资料用(±s)表示,2 组间比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

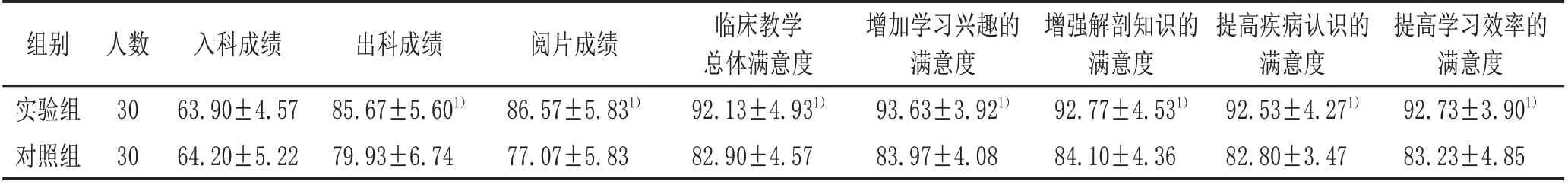

2.1 2组研究生入科及出科理论考核、影像阅片能力考核成绩比较实验组入科理论考核成绩为(63.90±4.57)分,对照组入科理论考核成绩为(64.20±5.22)分,2 组比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组出科理论考核成绩、影像阅片能力考核成绩分别为(85.67±5.60)分、(86.57±5.83)分,高于对照组的(79.93±6.74)分、(77.07±5.83) 分,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组研究生入科及出科理论考核、影像阅片能力考核成绩和教学评价满意度比较(±s,分)

表1 2组研究生入科及出科理论考核、影像阅片能力考核成绩和教学评价满意度比较(±s,分)

注:与对照组比较,1)P<0.05。

组别实验组对照组提高学习效率的满意度92.73±3.901)83.23±4.85人数30 30入科成绩63.90±4.57 64.20±5.22出科成绩85.67±5.601)79.93±6.74阅片成绩86.57±5.831)77.07±5.83临床教学总体满意度92.13±4.931)82.90±4.57增加学习兴趣的满意度93.63±3.921)83.97±4.08增强解剖知识的满意度92.77±4.531)84.10±4.36提高疾病认识的满意度92.53±4.271)82.80±3.47

2.2 2 组研究生教学评价满意度比较实验组临床教学总体满意度、增加学习兴趣的满意度、增强解剖知识的满意度、提高疾病认识的满意度、提高学习效率的满意度等方面的得分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

神经解剖学被医学生认为是最难学习的学科之一,通常需要花费较多的时间才能理解大脑结构复杂的空间关系及生理功能。而且随着医学生的增多以及尸体的捐赠未见增加,医学生动手解剖大脑标本的时间越来越少,导致神经解剖学知识更难掌握。大脑内部三维结构在空间上是复杂的,但在临床上是以二维切片和图像的形式进行教学的。VR/AR 技术的引入,为神经系统疾病教学带来了教学手段的技术革新。VR 是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身临其境一般,可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物[7]。AR 通过电脑技术,将虚拟的信息应用到真实世界,使真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间中。它将计算机生成的虚拟物体或者关于真实物体的非几何信息叠加、配准到真实世界的场景中,实现对真实世界的增强。同时,由于与真实世界的联系未被切断,其交互方式更加自然[8]。

VR/AR 技术能使医学抽象的、复杂的概念形象化,可为医学生提供直观、生动的学习资源。教学中,教师通过VR/AR 系统进行动态、逼真的动画模拟,并可根据教学需要进行调控,结合动静、远近、快慢之间的变换,增强学生的记忆。当AR 系统从标记或对象接收输入时,它会生成增强的虚拟内容并将此信息投影到识别的对象上,学生会感觉到附加信息是真实存在于周围环境中的。VR/AR 技术作为一种沉浸式学习平台,能够提升学习环境的存在感和沉浸感,还可以为学生创造极具现实感的社会环境,提高学生对社会的认知度。

近年来随着科学技术的不断进步,数字化信息不断普及,全世界智能手机的用户量迅猛增加,在我国,成年人几乎人手一部智能手机。智能手机有着独立的运行空间和操作系统,用户可以自行安装所需软件,而且可触屏式操作,通过移动无线网络接入互联网,这些特性让用户使用起来很方便。因此,以智能手机为载体的VR/AR 技术逐渐被运用到医学领域[9]。“普视3D”App是一款真正意义上的基于三维模型的VR/AR 软件,可实现影像自由旋转、缩放、平移等操作,也能改变模型颜色和透明度,定位时有更好的视觉效果[6]。

3D Slicer 软件是由哈佛大学和麻省理工学院联合研发的免费开源图像分析处理系统。该系统对计算机硬件要求低、界面简洁、操作方便且支持功能扩展和改进[10,11],普通个人电脑即可下载并安装。导入颅脑CT、CTA、MRI、MRA、磁共振静脉造影(MRV)、DSA 等的DICOM 数据就能轻松完成颅骨、脑组织、脑血管、血肿、肿瘤等正常或病变组织结构的三维重建,可以通过任意旋转、平移与缩放观察虚拟三维影像,通过切割、测量、建模等方法进行模拟开窗及模拟手术入路操作,还可通过一些辅助方法实现虚拟现实和增强现实等三维可视化功能。软件自带图像捕捉系统,可将动态三维图像保存为obj 格式,随后将模型通过云端导入手机“普视3D”App 中。通过“普视3D”App,可以随时随地将抽象的、原本“不可见”的神经解剖及功能结构三维可视化,用于神经系统疾病的临床教学。

本研究发现,实验组在出科理论考核成绩、影像阅片能力考核成绩、临床教学总体满意度、增加学习兴趣的满意度、增强解剖知识的满意度、提高疾病认识的满意度、提高学习效率的满意度等方面的得分均高于对照组(P<0.05),说明基于智能手机的颅脑三维可视化,有助于提高学生学习的兴趣和积极性,培养空间想象力和系统思维能力,提高中医院校的神经系统疾病临床教学效果。