论《断鸿零雁记》的听觉叙事

2023-11-09许诗翊

许诗翊

摘要:目的:中西文学研究领域开始转向听觉研究,听觉叙事这一概念逐步为人所接受。《断鸿零雁记》是1912年由鸳鸯蝴蝶派作家苏曼殊创作的言情小说,该小说中存在各种各样的声音,对展现小说的悲剧性具有重要作用。听觉叙事可与视觉叙事互为补充,丰富经典作品的内涵。它们时而作为叙事背景,为小说奠定悲情的基调;时而作为独特的故事情节,推动人物命运向悲剧发展;时而与人物一同构成悲恨交加的听觉空间,深化小说的悲剧意蕴。方法:利用听觉叙事的相关理论分析《断鸿零雁记》,能够探寻其蕴藏的悲剧内涵。结果:研究发现,小说以自然之声为背景,发挥“主调音”的作用,奠定了悲情基调;安排偷听和幻听的情节,推动人物命运向悲剧发展;以弹奏和诵念词曲,形成共听和独听的听觉空间,引起小说中人物悲恨交加的情感共鸣,丰富了小说的悲剧意蕴。结论:从“听”的角度去聆察《断鸿零雁记》的悲剧性,可进一步挖掘小说在背景安排、情节建构、主题意蕴等方面的艺术价值,获得更多新的见解。

关键词:《断鸿零雁记》;听觉叙事;悲剧性

中图分类号:I206 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)21-00-03

中国文化具有听觉传统,理论家麦克卢汉甚至说中国人是“听觉人”[1],而如今人们生活在“读图时代”,眼睛似乎成了唯一的感觉器官,耳朵的作用日渐被忽视,人们的听觉感知力江河日下。近年来,中西文学研究开始转向听觉研究,听觉叙事这一概念逐步为人所接受。听觉叙事指的是叙事作品中与听觉感知相关的表达与书写[2]。“重听经典”是听觉叙事的研究意义之一,以传世经典中的听觉叙事为阅读重点,可与视觉叙事互为补充,丰富经典作品的内涵。《断鸿零雁记》是1912年鸳鸯蝴蝶派作家苏曼殊创作的第一篇小说。全书以第一人称叙写自身身世与爱情的悲剧,带有强烈的自传色彩,被誉为“民初独标一格、最富诗情的小说”。以往有学者从不同的角度对此小说的悲剧内涵进行探析,但鲜少从听觉叙事的角度入手。本文主要从三个方面聆察《断鸿零雁记》的悲剧意蕴。

1 以自然之声奠定悲情基调

从声源角度来说,声音分两大类:一类是自然之声,如风雨雷电等自然现象和鸟兽虫鱼等各类动物发出的声音;另一类是人类之声,主要指人类自身发出的声音,也包括人造器具发出的声音。声音所构成的声音景观简称音景[3],研究音景的加拿大学者夏弗对音景进行了定义,他认为音景包括三个层次:一是主调音,它确定整幅音景的调性,勾勒出音景的轮廓;二是信号音,它在音景中因個性鲜明而受到关注,如警笛、铃声等等;三是标志音,它往往标志着一个地方的声音特征。《断鸿零雁记》中的自然之声非常丰富,它们作为主调音,奠定了小说的悲情基调。

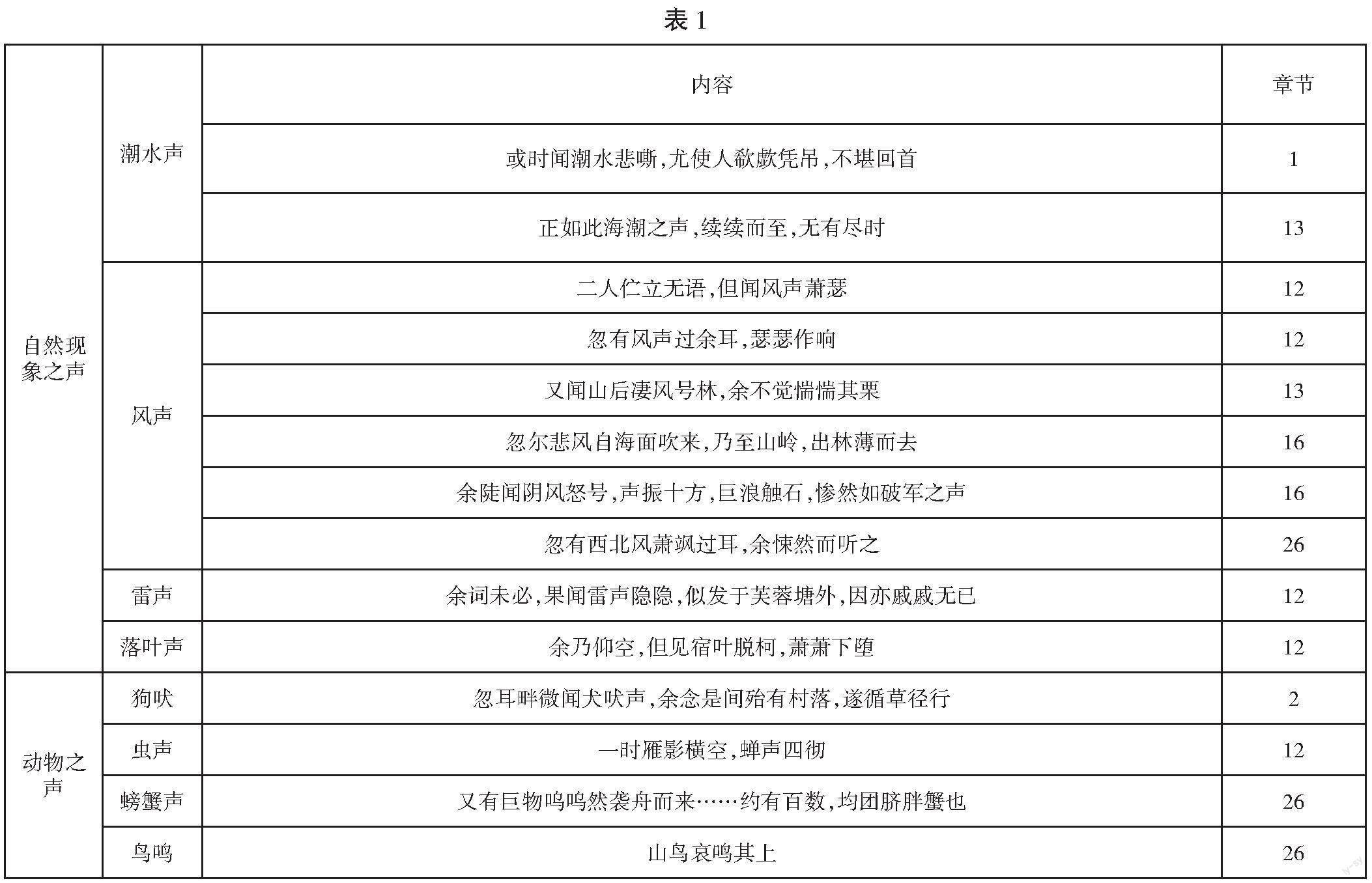

表1对《断鸿零雁记》出现的自然之声进行了粗略统计。

以上自然之声中,大多数声音都带有色彩感的描述。如“时闻潮水悲嘶”“阴风怒号”“山鸟哀鸣”“凄风号林”等,这里的“悲”“阴”“哀”“凄”,为自然之声增添了悲情色彩,而自然之声几乎贯穿全篇。在上述自然之声中,风声出现的次数最多,甚至同一章中出现两次,其次是潮水,其原因可以从中国传统中探究一二。从古至今的文学作品中,风和潮水都是出现较多的意象,这两类自然现象在生活中很常见,古人往往用它们表达自身的艰难处境和绵延不绝的愁绪,如“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”(柳永《八声甘州》),以及“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》)。

2 以偷听和幻听推动悲剧发展

偷听是小说中经常出现的情节之一。傅修延在其著作《听觉叙事研究》中,将叙事中的偷听分为四类:一是从“无心”到“有意”,二是从一开始就“有意”,三是在“无心”与“有意”之间,四是偷听者受到偷听对象的反制[4]。《断鸿零雁记》中亦不乏偷听的情节,如在第十八章,有一段三郎偷听静子与妹妹对话的描写:

此夕,余愁绪复万叠如云,自思静子日来恹恹,已有病容……吾胡不亲过静子之室,叙白前因,或能宥我……思已,整襟下楼,缓缓而行。

及至廊际,闻琴声,心知此吾母八云琴,为静子所弹,以彼姝喜调《梅春》之曲也。至“夜迢迢,银台绛蜡,伴人垂泪”句,忽而双弦不谱,音变滞而不延,似为泪珠沾湿。迄余音都杳,余已至窗前,屏立不动。

乍闻余妹言曰:“阿姊,晨来所治针黹,亦已毕业未?”

静子太息答余妹曰:“吾欲为三郎制领结,顾累日未竟,吾乃真孺稚也。”

余既知余妹未睡,转身欲返,忽复闻静子凄声和泪,细诘余妹曰:“吾妹知阿兄连日胡因郁郁弗舒,恒露忧思之状耶?”

余妹答曰:“吾亦弗审其由。今日尚见阿兄独坐斋中,泪潸潸下,良匪无以……?”

静子曰:“顾乃无术。……今有一言相问吾妹:妹知阿母、阿姨或阿姊,向有何语吩咐阿兄否?”

余妹曰:“无所闻也。”

静子不语。久之,微呻曰:“抑吾有所开罪阿兄耶?余虽勿慧,曷遂相见则……”言至此,噫焉而止。

静子言时,凄咽不复成声。余猛触彼美沛然至情,万绪悲凉,不禁欷歔泣下,乃归,和衣而寝。

按偷听类别来看,这一段是属于从“无心”到“有意”的偷听,即听者对外部的声音没有预期,但一旦被某些声音触动,无所用心的被动聆听就会变成全神贯注的主动聆听。三郎本想与静子当面“叙白前因”,却无意中听到静子与妹妹的对话,继而选择听下去,在这一过程中,三郎的偷听由被动转为主动。

这段偷听对三郎和静子的关系走向有重要的作用。小说中,偷听之后的三郎,对静子的感情有了更深的了解,所以他放弃当面与静子诉说苦衷,也许是不忍见到静子落泪,更怕见到静子后自己会动摇离开的心意。因此,三郎回房后,选择以写信的方式同静子道别,将原本应当面诉说的苦衷,在信中一一道出。同时,他为了宽慰静子的心情,假意答应了静子“后此无论何适,须约我偕行”的要求,最后偷偷离去了。若没有这段偷听,三郎或许还会选择与静子当面诉说苦衷,互生情愫的二人定会互相宽慰,二人也就不会走向悲剧结局。因此,这段偷听情节促使了二人结局的转向,推动了小说悲剧的形成。

除偷听之外,小说中的幻听情节也十分重要。自古至今,“眼见为实,耳听为虚”似乎已经成为共识,这是源于听觉感知的不确定性。听觉感知的不确定性,在幻听上体现得最为突出[5]。小说中的幻听情节,有两次是描写三郎幻听到母亲的声音:

常于风动树梢,零雨连绵,百静之中,隐约微闻慈母唤我之声(第一章)

忽依稀闻慈母责余之声,神为耸然而动,泪满双睫,顿发思家之感(第二十二章)

三郎的幻听只是“隐约微闻”“忽依稀闻”,属于正常的幻听范畴,并没有达到患精神疾病的程度,但这也暗示着他孤独、缺爱的心理状况。

第一次幻听描写,是三郎在东渡寻母之前,常常于安静之时听到母亲唤他之声。因三郎没有母亲陪伴其长大,脑海中缺乏对母亲的印象,所以东渡之前的多次幻听只是较为简单的“唤我之声”,用以展现三郎缺乏母爱的心理和对母亲极深的思念。而第二次幻听描写,是在三郎离开母亲,从日本归来之后,于晚间回忆往事时,幻听到母亲责备自己的声音。此时,三郎见过母亲后又离开母亲,脑海里对母亲的音容有深刻的印象,所以他才会幻听到“责余之声”。两次幻听描写一经对照,就能发现小说中这一细节安排的巧妙之处,其不仅使故事情节更加完整,还进一步凸显了小说的悲剧感。

3 以共听词曲丰富悲剧意蕴

在作品中加入词曲,是小说常用的艺术表现手法之一,能起到画龙点睛的作用。如《红楼梦》中,不同人物创作的诗词曲赋,深化了作品的主题意蕴,暗示了人物的命运。例如黛玉的《葬花吟》,对展现黛玉的性格及其悲剧命运,甚至对《红楼梦》的全篇结构都起到了至关重要的作用。由此可见,词曲能提升作品的艺术表现力,而词曲在弹奏或演唱时,就构成了独特的听觉空间。在听觉空间中,有两种聆听方式——独听与共听。独听是在同一时空中,同一声音仅有一个聆听对象;共听则是在同一时空中,同一声音有多个聆听对象。《断鸿零雁记》中也不乏听觉空间,如第十八章,即前文所述的偷听情节之中,就形成了共听空间:

及至廊际,闻琴声,心知此吾母八云琴,为静子所弹,以彼姝喜调《梅春》之曲也。至“夜迢迢,银台绛蜡,伴人垂泪”句,忽而双弦不谱,音变滞而不延,似为泪珠沾湿。

在这里,由八云琴弹奏的《梅春》之曲,以及两位主要的聆听对象——三郎和静子,就构成了共听的听觉空间。共听时,聆听者会被代入声音之中,若人生经历或生活体验相通,便会达成情感共鸣。《梅春》曲词“夜迢迢,银台绛蜡,伴人垂泪”(出自宋代诗人葛长庚的《贺新郎·露白天如洗》),正好应了三郎与静子此时的心境。因此,言不由衷的三郎和爱而不得的静子,在此共听空间中形成了相通的感情倾向,于是双双生出悲凉之感,最终静子“凄咽不复成声”,三郎“欷歔泣下”。

又如第二十六章,三郎与法忍夜宿佛殿内,于半夜听到潮儿诵念之声:

时暴雨忽歇,余与法忍无言,解袱卧于殿角。余陡然从梦中惊醒,时万籁沉沉,微闻西风振箨,参以寒虫断续之声。忽有念《蓼莪》之什于侧室者,其声酸楚无伦。听至“哀哀父母,生我劬劳”句,不禁沉沉大恫,心为摧折。

晨兴,天无宿翳。余视此僧,呜呼,即余乳媪之子潮儿也!

這里对潮儿来说是独听,对三郎来说却是共听,因此是共听与独听并存的听觉空间。在独听空间下,往往能够倾听到人物内心的声音,更直接地表达人物的内心情感。潮儿因丧母而出家,万念俱灰之际独自诵念《蓼莪》(出自《诗经·小雅》),以表达孝子不能行孝的悲痛心境,沉溺其中无法自拔,以致“其声酸楚无伦”。“哀哀父母,生我劬劳”一句,引起了三郎的情感共鸣,此时三郎已离开母亲回到中国,听到诵念之声后想到不能在母亲膝下奉孝,便产生了“心为摧折”之感。可见,三郎与潮儿在独听与共听并存的听觉空间下,都生发出了不能终养母亲的悲愤与绝望。

无论是三郎与静子共听的听觉空间,还是三郎与潮儿独听与共听并存的听觉空间,都展现了他们悲恨交加的内心世界,与小说的悲剧结局相呼应,丰富了小说的悲剧意蕴。

4 结语

使用听觉叙事这一理论对《断鸿零雁记》进行研究,能够从新的角度重听经典。《断(下转第页)(上接第页)鸿零雁记》是僧人作家苏曼殊五篇小说里篇幅最长,也最受赞誉的小说。学界对其悲剧性进行研究的成果极为丰富,但用听觉叙事理论进行的研究并不多见。因此,使用听觉叙事理论对《断鸿零雁记》进行研究有一定的意义。在梳理并分析《断鸿零雁记》中丰富的声音时,不难发现这些声音所构成的音景,对渲染小说的悲剧性主题有独特的意义。本文粗略探讨了《断鸿零雁记》以声音来写悲剧的叙事方式,只列举了《断鸿零雁记》听觉叙事中较为明显的部分,未涵盖全部内容,对听觉叙事中许多深层次的问题和空白领域也尚未触及,还有很大的拓展空间。

参考文献:

[1] 傅修延.为什么麦克卢汉说中国人是“听觉人”:中国文化的听觉传统及其对叙事的影响[J].文学评论,2016(1):135-144.

[2] 傅修延.听觉叙事研究的缘起、话语创新与范式转换[J].中国文学批评,2021(4):89-97,157.

[3] 傅修延.论音景[J].外国文学研究,2015,37(5):59-69.

[4] 傅修延,易丽君.试论叙事中的偷听[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2018,51(2):57-62.

[5] 傅修延.幻听、灵听与偶听:试论叙事中三类不确定的听觉感知[J].思想战线,2017,43(3):99-110.