新兴经济体技术国际化与发达经济体技术外溢研究

——国际专利数据分析

2023-11-08张玉梅吴先明

张玉梅,吴先明

(1.深圳大学 中国海外利益研究院,广东 深圳 518000;2.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

伴随着无人驾驶、智慧城市以及物联网等新一代技术的快速发展,越来越多的国家积极参与国际技术合作,技术资源国际化属性日益明显。尤其是2019年新冠疫情暴发后,人类命运共同体的愿景使各国之间的技术合作与知识共享愈发紧密,实现数字抗疫变得更加迫切,国际技术合作意义深远,在一定程度上外显了技术国际化发展的蓬勃趋势。新兴经济体国际化是近年来海外投资出现的一个新现象,不同于传统贸易国际化,新兴经济体国家更偏好于在海外投资市场寻求技术战略资产,是技术国际化活动的重要参与者,获取发达经济体技术外溢并实现创新追赶是其海外扩张的主要目的。

在国际化发展早期阶段,国际贸易是国际化的主要形式,以技术为交易标的的国际贸易是技术溢出效应的主要来源。其中,以许可证、合作生产为主的国际技术贸易是形成技术溢出效应的主要源泉,对技术贸易引进国创新发展大有裨益。这种技术溢出效应通过技术商品跨境流转产生有形溢出,通常被称为物化型技术溢出[1]。尽管围绕传统贸易国际化与物化型技术溢出效应的讨论较多,但国际贸易发展势头并非一直强劲。2018年7月6日,中美贸易战正式打响,国际贸易发展势头被强力打压;2019年末新冠疫情暴发,全球几乎陷入“停摆”,国际进出口贸易配货、运输等环节在严格的防疫要求下遭遇不同程度撞击,依附于传统有形技术贸易的国际技术溢出效应受阻。同时,新兴经济体跨国公司正在打破由发达国家传统跨国公司所圈定并占据绝对优势地位的海外投资市场,迫使国际化内涵在新国际商务环境下作出更新[2]。与早期国际化发展阶段不同,技术资源传输成为新兴经济体国际化的一个显著特征,技术国际化的概念应运而生[3]。创造发明的人开始频繁跨越地理边界,以国际贸易和投资为代表的传统国际化形式逐渐过渡至由国际专利技术合作引发的技术国际化形式,其不再局限于有形技术贸易,来源于发明人层面的知识交流使国际技术溢出形式更加多元。

本文基于优先权专利设计思路,延展国际商务理论中关于新兴经济体国际化的研究边界,指向形式更新颖的技术国际化,使研究更具有前瞻性。本文的可能贡献在于:①在传统国际化与技术溢出效应研究中,研发支出是测度贸易国际化有形技术溢出的重要指标,但并非所有研发支出都能转化为技术,本文采用专利后向引文作为技术国际化溢出指标,能够更好地说明知识来源和去向;②不同于传统宏观国际化视角,本文以技术为锚点,将新兴经济体国际化测度分解至技术层面,使新兴经济体国际化研究粒度更具象,底层反馈性更强;③技术国际化能够揭示国际技术创新的地理中心,是新兴经济体国际技术投资的“风向标”。

1 关键概念、理论基础与研究假设

1.1 关键概念与理论基础

1.1.1 关键概念——技术国际化

全球化时代的一个显著特征是不同国家之间的相互联系正在频繁跨越国家地理边界,技术全球化现象的出现将不可避免[4]。这之前,研发和技术活动国际化概念常共同出现,对世界经济政策发展及模式探讨起关键作用[5]。尽管技术国际化被认为是一种必然出现的新现象,但鲜有研究对其进行明确定义。Guellec 等[3]借助专利数据的技术属性,明确提出“技术国际化”的概念。作者指出,技术国际化的出现一方面意味着创造发明的人频繁跨越国界,另一方面也意味着一项发明的所有权隶属于多个国家。伴随着知识经济时代的到来,技术国际化外延不断拓展,开始指向更微观的知识生成过程。为更好地获取技术资源优势,越来越多的跨国公司需要从更加分散的地点汲取知识[6],技术国际化能够将不同国家的独特知识汇聚起来。跨国公司技术国际化存在多种表现形式,来自不同国家的专利合作行为是最主要的技术国际化形式[7],专利技术发明人与申请人合作信息能够反映国际化合作进程。例如,一项专利技术发明由跨越国界的多个发明人共同参与,其可以反映技术国际化合作内容[8]。基于上述分析,本文所界定的技术国际化主要是指发生在国家层面的不同国家发明人之间的专利合作行为。

1.1.2 理论基础

新兴经济体后发国家常处于技术劣势地位,发达经济体与新兴经济体国家间的技术合作本质上是新兴经济体国家的一种技术模仿与追赶行为[9],这种技术模仿行为容易遭受强大利益集团的抵制。越来越多的学者开始研究制度差异对新兴经济体所产生的影响,并将制度理论引入新兴经济体研究。制度视角为新兴经济体后发国家技术追赶提供了理论支撑,主要表现为不同经济体国家的资源调配方式不同。在技术追赶阶段,发达经济体国家借助先发优势在资源配置与战略选择方面享有高度酌处权,而新兴经济体国家技术劣势导致其市场监管制度运行低效,规范性制度对资源调配发挥关键作用。伴随着新兴经济体市场经济的稳步发展,组织知识、学习经验等集体资源开始对新兴经济体市场发展产生作用[10],此时规范性制度的关键作用被削弱,认知制度成为新兴经济体国家调配资源的重要方式[11]。因此,制度差异能够更好地解释新兴经济体国家技术追赶行为,其是新兴经济体国家在全球市场进行技术国际化扩张的重要因素[12]。

对不同经济体国家微观技术关系进行讨论是本文研究重点,知识基础观作为解释技术知识创造、传播与溢出的理论,能够很好地诠释新兴经济体背景下技术国际化现象。知识基础观将知识视为一种重要的战略资源[13],认为异质性知识是建立竞争优势的重要来源。新兴经济体后发国家只有薄弱的技术知识基础,为在全球技术市场上迎头赶上,其补充技术知识的愿望更强烈,本文所界定的国际技术合作是获取发达国家技术外溢的重要形式[14]。综上所述,本文结合制度理论与知识基础观,对新兴经济体技术国际化与发达经济体技术外溢进行讨论。

1.2 研究假设

新兴经济体技术国际化对发达经济体技术外溢的影响主要体现在两个方面:第一,本文所界定的技术国际化为来自中国与发达经济体国家专利发明人的合作行为,技术外溢为跨越发达经济体国家地理边界的知识创造与传播行为。新兴经济体与发达经济体专利发明人合作会影响技术知识传播速度,新兴经济体跨国公司在发达经济体国家设立子公司和研发中心,能够大幅降低国际交通和电信费用,减少专利发明人合作阻碍,控制技术知识传播显性成本[15]。国际技术知识传播能够有力规避技术知识创造和传播中可能遭受的政治风险,使技术知识创造和传播更好地嵌入东道国技术环境。同时,互联网技术的大力普及,使专利信息检索工作不再受制于人,“即时检索”成为可能。发明人可以即时访问遥远地理位置的公开信息,技术知识创造和传播速度大幅提升[16]。不同国家发明人之间的交流更加及时、便捷,技术知识创造和传播速度加快,使东道国技术外溢成为可能。第二,本文中的技术国际化参与主体为新兴经济体与发达经济体国家,新兴经济体为国际投资市场上的模仿者[17],往往面临“资源匮乏”的窘境。新兴经济体国家与老牌发达经济体国家在国际市场展开竞争时,新兴经济体国家更容易暴露知识资产匮乏的劣势。为迎头赶上,新兴经济体国家会在国际市场上广泛搜索新技术知识[18],技术国际化是达成这一目标的重要途径。新兴经济体国家在技术知识补充过程中充当知识目的国角色,发达经济体国家借助先发优势成为技术知识来源国,技术来源国与目的国之间存在绝对知识势差,知识势差为知识溢出提供了新动力[19],知识势差越大,技术知识溢出概率越高[20]。此外,新兴经济体与发达经济体国家差异化制度环境代表不同资源和能力,也是知识势差形成的主要原因,有利于促进技术知识溢出。据此,本文提出如下假设:

H:技术国际化对技术知识溢出效应具有正向影响,新兴经济体技术国际化程度越深,获取的发达经济体技术外溢越多。

2 研究设计与变量测度

2.1 研究设计

本文以中国作为新兴经济体国家的典型代表,将发达经济体产生的技术外溢界定为发达经济体国家流向中国的技术知识。其中,知识来源国为发达经济体国家,知识目的国为以中国为代表的新兴经济体国家。发达经济体国家参考摩根士丹利资本发布的国际新兴市场指数(MSCI Emerging Market Index)中所包括的法国、德国、美国等22个国家,以中国与国际新兴市场指数界定的发达经济体国家之间产生的专利后向引文为研究样本,观测区间为2008—2018年。

2.2 变量测度

2.2.1 被解释变量——知识溢出(Back Citation)

专利引用是被引专利向施引专利传递知识的通道,是测度知识流动的近似指标[21]。本文采用特定区间内中国优先权专利引用发达经济体国家专利所产生的后向引文数量测度技术知识溢出,主要是基于以下考虑:①优先权专利通用优势可以缓解“本土偏见”对实证结果产生的干扰,同时只包含最重要的发明专利;②优先权专利可以缓解不同国家之间强大贸易关系所带来的专利偏见[23];③优先权专利是获取新技术知识的关键[24]。

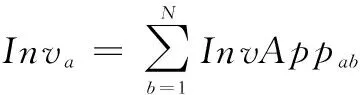

2.2.2 解释变量——技术国际化(Technology Internationalization)

(1)技术国际化界定与测度。本文采用国际专利技术合作程度作为技术国际化的代理指标,国际技术合作是影响技术知识溢出的重要渠道[25]。测度不同国家专利技术合作程度需要对一些关键性概念进行界定,如果某项专利只涉及居住在同一国家的发明人或申请人,本文将其界定为“国家专利”;如果至少有一个发明人或申请人居住在他国,则将其界定为“国际专利”[15],如表1所示。

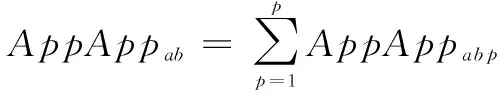

表1 根据发明人与申请人标准组合产生的国际化类型Tab.1 Types of internationalization based on the standard of inventor and applicant

根据专利发明人与申请人标准,将不同国家间的专利合作划分为3种类型:①发明人—申请人国际化(inventor-applicant),即一项专利至少有一位来自不同国家的发明人和申请人;②发明人—发明人国际化(inventor-inventor),即一项专利至少有两个发明人居住在不同国家;③申请人—申请人国际化(applicant-applicant),即一项专利至少有两个申请人居住在不同国家。国际技术合作程度测度步骤如下:

第1步:根据发明人标准,假设专利p被分配至国家a的份额为Invap;同理,根据申请人标准,假设专利p被分配至国家a的份额为Appap。

第2步:每个国家专利总分配额等于各专利分配份额之和。

(1)

(2)

公式(1)~(2)仅包含分配给国家a的单个专利p或全部专利的份额,未考虑两个国家之间的专利合作程度。在此基础上对国家专利合作程度进行测度,如式(3)~式(6)所示。

InvInvabp=Invap*Invbp

(3)

AppAppabp=Appap*Appbp

(4)

InvAppabp=Invap*Appbp

(5)

AppInvabp=Appap*Invbp

(6)

其中,a、b分别表示开展专利合作行为的国家a和国家b,根据专利p的申请人与发明人标准,式(3)~式(6)所呈现的专利合作程度测度方式能够区分不同类型国际化,与本文研究内容匹配性较强,可测度单个专利p在国家a与国家b之间的合作程度。因此,对式(3)~式(6)加总,测量国家a与国家b之间全部专利的合作程度,如式(7)~式(10)所示。

(7)

(8)

(9)

(10)

进一步,对国家层面进行加总,测量国家a与全部国家的专利合作程度,如式(11)~式(14)所示。

(11)

(12)

(13)

(14)

专利层面与国家层面专利合作测度如表2所示。

表2 国家a与国家b之间专利合作程度测算(发明人与申请人标准)Tab.2 Measurement of patent cooperation degree between country a and country b (the standard of inventor and applicant)

本文选取以专利发明人标准为基础的专利合作程度作为解释变量,主要基于以下考虑:①被解释变量为后向引文数量,当一项专利引用另一项专利时,表明发明人使用被引专利的可用知识并产生新专利[26],其技术含义更倾向于发明人标准,为保证变量测度的一致性,解释变量测度仍以发明人标准为基础;②专利技术溢出往往产生于发明人之间的社会联系,通常与知识流出现概率相关[25]。根据专利发明人标准测度国际技术合作在现实中存在较大困难。由于专利发明人地理信息存在大量缺失值,为保证专利合作程度测度更完整、更精确,需要对缺失值进行“填补”。Rassenfosse等[27]设计了一种精度优良的专利发明人地理信息缺失值“填补”算法,本文借鉴这一算法原理对变量进行测度。

(2)发明人地理信息缺失值“填补”。在图1左半部分,tem-pf存储了全部待“填补”地理信息的优先权专利申请编码(appln_id),通过7个补充来源依序对优先权专利地理信息缺失值进行“填补”。①考虑优先权专利与发明人信息关联表格中是否已经含有优先权专利发明者的地理信息,若包含则将其界定为优先权专利发明人地理信息缺失值的第1个直接补充来源;②若优先权专利地理信息缺失值不存在第1个直接补充来源,则考虑采用优先权专利第二份申请中的发明人地理信息进行“填补”,并将优先权专利第二份申请划分为优先权专利的直接等价物(nb_priorities=1)和间接等价物(nb_priorities>1),若优先权专利发明人地理信息缺失值“填补”源于直接等价物发明人地理信息,则将其界定为优先权专利发明人地理信息缺失值“填补”的第2个来源;③若优先权专利地理信息缺失值不存在第2个补充来源,则考虑采用间接等价物中发明人地理信息进行“填补”,并将其界定为优先权专利发明人地理信息缺失值“填补”的第3个来源,至此,图1左半部分完成遍历,发现仍存在待“填补”的优先权专利申请编码(appln_id);④对图1右半部分进行“填补”,将补充来源1、2、3中的发明人地理信息替换为申请人地理信息,以此作为优先权专利发明人地理信息缺失值的后续补充来源,如图1右半部分所示,继续采用源自优先权专利的申请人地理信息(来源4)、直接等价物申请人地理信息(来源5)、间接等价物申请人地理信息(来源6)作为后续来源;⑤上述“填补”操作完成后若仍存在待“填补”的优先权专利申请编码(appln_id),则将该优先权专利申请机构所在地(appln_auth)作为第7个来源,最终完成所有“填补”操作。

图1 优先权专利发明人缺失值信息“填补”操作流程Fig.1 Operation flow of "filling" missing value information of priority patent inventor

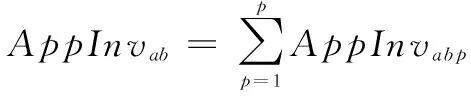

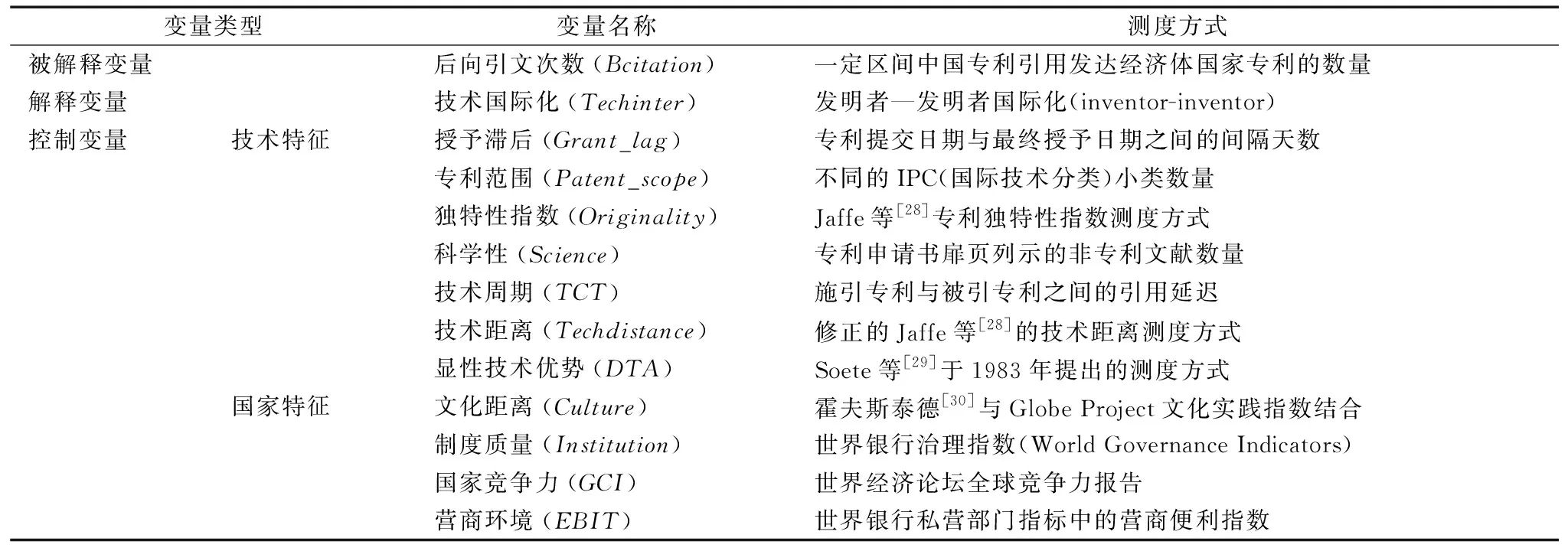

2.2.3 控制变量——技术与国家特征

本文共设置11个控制变量,其中7个为技术特征控制变量,4个为国家特征控制变量。限于篇幅,本文仅选取独特性指数(Originality)和专利技术距离(Techdistance)两个技术特征控制变量进行说明,其余控制变量测度原理如表3所示。

表3 研究变量测度Tab.3 Measurement summary of research variables

(1)专利独特性指数(Originality)。独特性指数测度与专利后向引文相关[28],如式(15)所示。其中,被引专利A隶属于技术领域j的IPC(国际技术分类简称,下同)数目为CAjn,被引专利A全部技术领域的IPC数目为CAn,被引专利A隶属于技术领域j(j=1……n)的IPC数目在全部技术领域IPC数目中的占比为CAjn/CAn。对单个技术领域j的技术分布平方进行测算,将其作为被引专利隶属于技术领域j的技术分布最终测度形式。同理,对被引专利A隶属于j之外技术领域的技术分布进行加总,完成专利独特性指数测度。

(15)

(2)专利技术距离(Techdistance):技术空间“专利对”间距离。本文参考Jaffe等[28]的基准测度做法,将技术距离测度修正为:

(16)

测度流程为:①重新标识3个临界点,在第一个临界点,4位数IPC代码代表技术小类,若“专利对”的IPC代码隶属于同一个技术小类,则将TECHBi赋值为0;②在第二个临界点,在IPC技术小类的基础上继续放大技术外延,3位数IPC代码代表技术大类,若“专利对”的IPC代码隶属于同一个技术大类,则将TECHBi赋值为0.33;③在第三个临界点,在IPC技术大类的基础上再次放大技术外延,一位数IPC代码代表技术分部,若“专利对”的IPC代码隶属于同一个技术分部,则将TECHBi赋值为0.66。

3 实证结果分析

3.1 相关性分析

本文在对变量数值分布进行描述性分析前,首先对各变量间是否存在多重共线性问题进行检验,结果如表4所示。从中可见,各变量间的皮尔森(Pearson)系数均小于0.7,各变量方差膨胀因子(vif)均小于10,表明各变量间不存在严重的多重共线性问题,模型回归条件基本得到满足。

表4 变量相关性分析结果Tab.4 Correlation analysis results of variables

3.2 模型设定

本文被解释变量为后向引文数量,数据类型为非负整数。参考Almeida 等[26]的做法,采用负二项回归模型进行实证检验,如式(17)所示。

(17)

其中,β0为常数,β1~β12为解释变量、技术特征及国家特征控制变量的估计系数,ε为残差。

3.3 基准回归结果

专利数据已经成为评估技术变革、技术策略和市场趋势的重要指标,但同时也存在一些弊端[31]。专利数据迅速积累导致其携带了较多“噪音”。出于专利数据“纯度”考量,结合专利数据生成与检索原理,本文逐次逐序对“噪音”数据进行剥离,最大程度上获取“纯度”较高的专利数据,以降低专利“噪音”的干扰。

3.3.1 “混合”效果分析

为方便对照,本文对未经降噪处理的混合专利样本进行基准分析,该混合样本包括优先申请和二次申请专利。其中,专利优先申请是指为保护一项发明而提交的第一次专利申请,优先申请产生的专利被称为优先权专利。为将发明专利保护范围延展至其它司法管辖区,依据1883年生效的《巴黎公约》,申请人可在优先权专利申请后规定日期内在其它司法管辖区就同一发明提起“二次申请”[27]。

表5模型估计结果显示,技术国际化对技术知识溢出具有正向影响,假设得到验证(β=0.291 8;p<0.01)。在技术特征控制变量层面,专利授予滞后对技术知识溢出具有正向影响,表明施引专利预留的引文时间窗口越长,产生的后向引文数量越多,技术知识溢出效应越明显;专利范围对技术知识溢出具有正向影响,表明施引专利技术基础越丰富,越能够与更多专利建立引文联系,“专利对”间产生技术知识溢出效应的概率就越高;专利独特性对技术知识溢出具有正向影响,表明施引专利独特性水平较高时,其所施引的被引专利可能源自多个不同技术领域,被引专利技术分布越广泛,对施引专利产生的技术知识溢出效应越明显;非专利文献测度的科学性水平对技术知识溢出具有消极影响,表明施引专利发明更多依赖科学知识而非技术知识;技术距离对技术知识溢出具有消极影响,表明“专利对”在技术空间上所处位置越远,技术距离越大,被引专利对施引专利产生的技术知识溢出效应越不明显。在国家特征控制变量层面,中国与发达经济体国家在文化、制度、国家竞争力、营商环境方面的差距均对技术知识溢出具有消极影响。

表5 负二项回归结果(混合专利样本)Tab.5 Negative binomial regression results (mixed patent samples)

3.3.2 “纯净”效果分析

如图2所示,本文设计一个包含五步骤的混合专利剔除流程。具体如下:①第1步将“二次申请”专利从混合数据中剔除,获取真正代表原始发明信息的专利,即优先权专利;②专利能否被授予受多种因素的影响,一项专利从申请到最终被授予往往会经历很长时间,未被授予专利在申请总数中也占有一定比重,但这类专利风险水平较高、价值属性较低,专利在正式授权前有可能被“驳回”或“撤销”,因此剔除未得到授权的专利,进一步压缩样本范围;③本文数据来源于欧洲专利局,在欧洲专利局中存在一批特殊的“人工专利”,故将其剔除;④自我引用与来自其他申请者的专利引用存在很大不同[35],引用来源混杂会对估计结果造成偏差,故第4步剔除产生自我引用关系的施引专利样本;⑤绝大多数被引专利在检索过程中会添加一个或多个引文类别,其中,引文类别“X”与引文类别“Y”被称为“坏引文”,会对专利申请造成威胁,因此剔除引文类别为“坏引文”的施引专利样本,最终获取“纯净”专利样本。

图2 混合专利逐步剔除流程Fig.2 Flow for gradual elimination of mixed patents

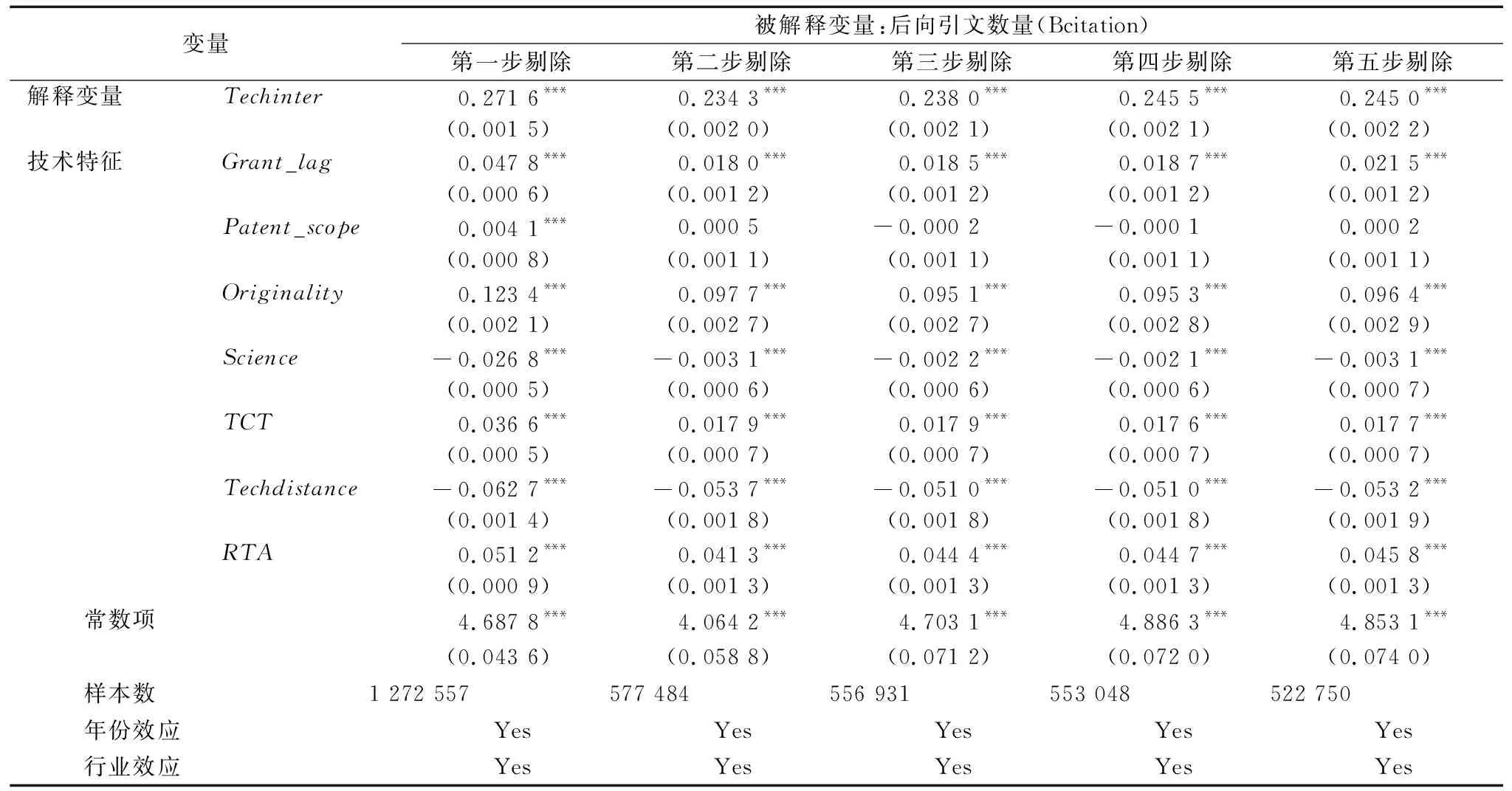

混合专利逐序剔除估计结果如表6所示,在经历5次数据剔除操作后,样本观测数目由1 585 698条锐减至522 750条,原样本67%的观测值被剔除。可见,技术国际化回归系数逐渐变小,尽管回落幅度有限,但对隐性知识创造与传播仍十分重要。解释变量、技术特征、国家特征回归系数均呈现出一定程度的收缩态势,间接说明本文所设计的逐步剔除过程起到“净化”专利样本“噪音”的作用。

表6 负二项回归结果(逐步剔除样本)Tab.6 Negative binomial regression results (stepwise elimination of samples)

3.4 稳健性检验

进一步,本文将引文区间分别调整至3年和5年,将样本数目分别收缩至208 999条和366 174条。估计结果显示,回归系数进一步变小,但显著性水平几乎未发生改变。此外,对部分实证指标测度方式进行替换,如利用专利激进性指数对专利独特性指数进行替换。表7模型9结果显示,专利激进性指数对技术知识溢出具有消极影响。激进性指数强调施引专利与被引专利技术分类相同性,与独特性指数技术机理相反,故实证估计结果符合预期。另外,采用霍夫斯泰德文化指数对文化距离测度方式进行替换,估计结果基本保持稳定,表明模型估计结果比较稳健。

4 结语

4.1 研究结论

本文以典型的新兴经济体国家中国为例,选取2008—2018年欧洲专利局的优先权专利作为研究样本,讨论我国技术国际化水平对发达经济体技术外溢的影响,得出如下结论:①在国际专利大数据环境下,通过对专利数据“去噪”与“填补”,发现技术国际化始终对发达经济体国家技术外溢具有积极影响;②当采用的专利数据“纯度”更高时,技术国际化对发达经济体技术外溢的影响更接近真实水平;③技术特征是检验技术外溢的重要变量,其中,专利授予滞后、专利独特性、专利技术周期、专利显性技术优势均对技术外溢具有积极影响,专利科学性、专利技术距离对技术外溢具有消极影响。

4.2 政策建议

技术使国家之间的联系愈发紧密,越来越多的国家开始积极参与全球技术合作。新兴经济体国家存在先天技术劣势,获取发达国家技术外溢是新兴经济体国家补充技术知识的重要途径。因此,我国应积极倡导专利发明人参与国际技术合作,出台国际技术合作流程规范性文件,保障技术合作发明人的基本权益,提高技术合作的合规性;同时,还应提高从全球市场搜索、补充技术资源的能力,完善全球技术市场风险补偿与对冲机制,有力规避技术投资风险。

4.3 不足与展望

本文存在如下不足:①相较于传统国际化研究,技术国际化构念仍属于一个较新的研究领域,未对其中的作用机制进行深入探讨;②仅挑选中国作为新兴经济体典型代表,未对其它国家技术国际化行为与发达经济体技术外溢关系进行讨论,缺少对比分析。未来将采用科学视角,对技术国际化与发达经济体技术外溢作用机制展开深入讨论,进一步扩充新兴经济体国家研究样本,增强研究结论的多样性和普适性。