桑菊饮加减联合沙美特罗替卡松吸入剂治疗老年风热犯肺型咳嗽患者的临床疗效及对炎性反应的影响

2023-11-02唐丹王岐黄饶雷

唐丹,王岐黄,饶雷

作者单位: 410300 湖南省浏阳市中医医院

咳嗽为呼吸系统疾病较常见症状,诱发咳嗽的常见原因为呼吸道感染侵袭气管、支气管黏膜产生炎性因子、分泌物增多所导致。咳嗽症状发病机制复杂,常于凌晨和夜间加重,且病情容易反复发作[1]。老年人机体功能衰退,且常合并多种慢性基础性疾病,反复咳嗽不仅会影响患者生活质量,且可能引发其他对健康甚至生命产生威胁的并发症[2]。老年人肺功能下降,反复咳嗽会进一步降低机体肺功能,造成呼吸障碍、活动受限。相关研究发现,炎症侵袭在咳嗽症状出现、恶化中发挥着重要作用[3]。临床针对咳嗽常采用糖皮质激素、β2受体激动剂等药物进行治疗,但对于老年患者而言,长期用药不仅会降低机体对药物的敏感性,且安全性也难以保障[4]。近年来,中医在现代医学理论支持下对多种疾病治疗更具针对性[5]。中医理论认为,咳嗽是外感风邪引发,在中医辨证中可分为风燥伤肺证、风寒袭肺证以及风热犯肺证,其中风热犯肺证发生率较高[6]。桑菊饮有疏风清热、宣肺止咳的功效。现观察桑菊饮加减联合沙美特罗替卡松吸入剂治疗老年风热犯肺型咳嗽患者的临床疗效及对炎性反应的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2020年1月—2022年6月浏阳市中医医院收治的老年风热犯肺型咳嗽患者80例,按照随机数字表法分为西药组、中西医组,各40例。西药组中男25例,女15例;年龄62~83(72.56±1.84)岁;病程3~11(6.84±0.65)d;原发疾病:慢性阻塞性肺疾病22例,哮喘18例。中西医组中男23例,女17例;年龄61~81(71.99±1.79)岁;病程2~12(6.91±0.71)d;原发疾病:慢性阻塞性肺疾病22例,哮喘18例。2组临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得医院伦理委员会审核批准。

1.2 病例选择标准 诊断标准:(1)中医诊断标准:以《中医内科病证诊断疗效标准·哮病(修订版)》[7]相关内容为依据,即继发于上呼吸道感染后出现咳嗽症状,常在气候剧烈变化时出现;双肺可闻及粗呼吸音或有少量散在的干湿啰音;进行X线检查或透视检查发现肺纹理有增粗现象。风热犯肺证:有流鼻涕、咳嗽症状,痰液黄稠,咽部红肿,发热恶风,舌尖红,苔薄或微发黄,脉搏浮数。(2)西医诊断标准:新发或有进展性浸润性病变;发热,体温>38 ℃;新发咯痰咳嗽症状,或原有呼吸道疾病相关症状恶化,有脓性痰;肺部听诊可闻及湿啰音;白细胞计数<4×109/L或>10×109/L。在发现病变后其余相关症状体征符合任意一项,均可确诊[8]。纳入标准:符合上述中医诊断标准、辨证依据以及西医诊断标准;病程<14 d;患者及其家属知悉研究内容,签署知情同意文件。排除标准:对本研究所用药物存在过敏反应者;合并脏器功能障碍或器质性病变者;合并精神疾病、认知障碍者;合并恶性肿瘤者;近1个月进行咳嗽系统治疗者;合并呼吸衰竭需要给予机械通气者;有休克症状者;妊娠期或哺乳期女性;依从性低或明确表示拒绝配合者。

1.3 治疗方法 所有患者暂停使用支气管扩张剂,根据病情进行祛痰、镇咳、抗炎等常规治疗。

1.3.1 西药组:患者予以沙美特罗替卡松吸入剂(Glaxo Wellcome Production生产,规格:每揿含相当于25 μg沙美特罗的沙美特罗昔萘酸盐和50 μg的丙酸氟替卡松)2揿/次,2次/d。患者均连续治疗1周。

1.3.2 中西医组:患者在西药组治疗基础上联合桑菊饮加减,药方组成如下:桑叶和菊花各12 g,连翘、杏仁、芦根、桔梗各10 g,薄荷5 g,甘草3 g。如患者合并气粗症状,加入石膏、知母;如患者伴肺热体征,加入黄芩;如患者合并咽喉痛,加入玄参、板蓝根。水煎煮,取药汁300 ml,分早、晚2次服用,1剂/d。患者均连续治疗1周。

1.4 观察指标与方法 (1)中医证候积分:参照《中药新药临床研究指导原则:试行》[9]对患者咳嗽、痰黄稠、鼻塞以症状从无、轻、中、重计为0、2、4、6分,分数越高提示患者症状越严重。(2)肺功能指标:于治疗前、治疗1周后采用Cosmed肺功能仪检测第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%)、用力肺活量(FVC)、呼气流量峰值(PEF),每项指标测量3次后取平均值。(3)血清炎性因子:于治疗前、治疗1周后采集患者空腹静脉血5 ml后使用酶联免疫吸附法对血清C反应蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)、白介素-17(IL-17)进行检测。(4)不良反应。

1.5 疗效判定标准 患者临床症状消失,中医证候积分下降≥90%,为痊愈;患者症状明显改善,中医证候积分下降70%~89%为显效;患者症状缓解,中医证候积分下降30%~69%为有效;症状、中医证候积分均无改善或恶化为无效[10]。总有效率=痊愈率+显效率。

2 结 果

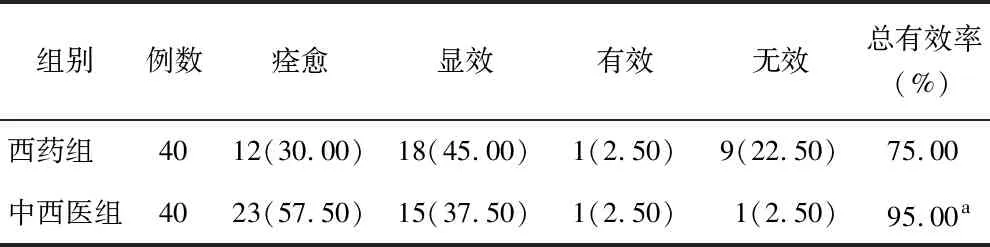

2.1 临床疗效比较 中西医组治疗总有效率高于西药组(95.00% vs. 75.00%,χ2=6.275,P=0.012),见表1。

表1 西药组与中西医组临床疗效比较 [例(%)]

2.2 中医症候积分比较 治疗前,2组咳嗽、痰黄稠、鼻塞积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周后,2组咳嗽、痰黄稠、鼻塞积分低于治疗前,且中西医组低于西药组(P<0.01),见表2。

表2 西药组与中西医组治疗前后中医症候积分比较分)

2.3 肺功能指标比较 治疗前,2组FEV1%、FVC、PEF比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周后,2组FEV1%、FVC、PEF高于治疗前,且中西医组高于西药组(P<0.01),见表3。

表3 西药组与中西医组治疗前后肺功能指标比较

2.4 血清炎性因子比较 治疗前,2组血清CRP、IL-6、IL-17水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周后,2组血清CRP、IL-6、IL-17水平低于治疗前,且中西医组低于西药组(P<0.05或P<0.01),见表4。

表4 西药组与中西医组治疗前后血清炎性因子比较

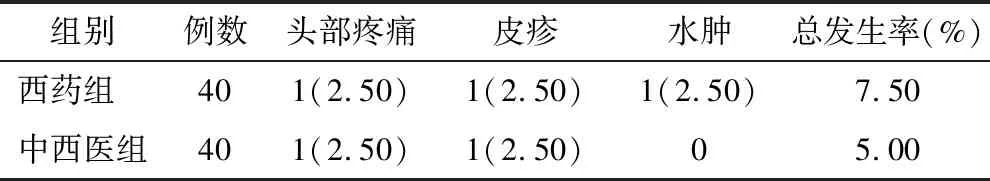

2.5 不良反应比较 治疗期间,中西医组与西药组不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(5.00% vs. 7.50%,P=1.000),见表5。

表5 西药组与中西医组不良反应比较 [例(%)]

3 讨 论

风热犯肺型咳嗽指外来风热邪气侵犯肺部引起的一种咳嗽,患者通常表现为咳嗽、咯黄痰、流黄鼻涕和喉咙干等。症状严重者还会导致邪热内迫、肺热内郁、肺气上逆。治疗时,通常以清热解毒化痰为主。西药早期治疗风热犯肺型咳嗽主要通过控制炎症侵袭,预防并发症以及改善通气等手段进行干预。

沙美特罗替卡松为糖皮质激素丙酸氟替卡松、长效吸入性β2受体激动剂沙美特罗复合型药物,其脂溶性使得患者用药后直接由细胞膜脂质层达到内部区域,在水解后药物逐渐扩散到细胞膜,进而与β2受体进行选择性结合,激活细胞当中腺苷酸环化酶,加快三磷酸腺苷转化为环化核苷酸的速度,提升患者细胞内环化核苷酸浓度,更有利于支气管内平滑肌长时间处于舒张状态,保障呼气量[11]。除了可以舒张支气管,沙美特罗替卡松还能够抑制中性粒细胞的聚集、活化反应,改善炎症程度[12]。本研究结果显示,联合桑菊饮加减治疗的中西医组患者治疗总有效率高于西药组,且在治疗1周后中西医组患者中医症状积分、肺功能指标以及血清炎性因子均优于西药组,提示桑菊饮加减联合沙美特罗替卡松吸入剂治疗老年风热犯肺型咳嗽患者的疗效优于单用沙美特罗替卡松吸入剂。究其原因在于中医辨证后采用桑菊饮加减治疗更具针对性。风热犯肺型咳嗽中医发病机制为风热侵袭肺部,导致肺失清肃并伤津,因此治疗原则在于疏风清热、宣肺化痰[13]。所用桑菊饮中桑叶和菊花可凉心解表、疏风清热,而桑叶还有清肺热的针对性作用;桔梗、杏仁均可宣肺止咳;芦根、连翘可生津清热,各种药材配合有突出的宣肺清热作用;薄荷作为佐药,配合桑叶、菊花可疏风清热[12]。在现代药理学理论中,桑菊饮能够加快肺表面活性物质合成速度,改善肺功能,加快痰液排出速度,与沙美特罗替卡松吸入剂配合使用具有良好协同作用,可更快地改善症状,保证疗效。桑菊饮还有强大的抗病原微生物作用,尤其对多种病毒、多数常见的革兰阳性及阴性菌均有抑制作用,因此能从抑制病原菌方面对流行性上呼吸道感染、扁桃体炎以及支气管炎进行治疗;更重要的是,该方剂对免疫功能有促进和调节作用,更有利于病原微生物的清除;同时该方剂还有抗炎、抗氧化损伤,有解热镇痛作用,又有止咳化痰、平喘等作用,从而起到对症治疗的效果。

风热犯肺型咳嗽是因风热侵肺或风寒所致,邪热积聚肺中,痰热导致肺热郁结,肺气虚损,所以患者饮食要清淡,严禁食用榴莲、膨化食品、烧烤、麻辣食品、人参、海参等食物。患者在平时还需注意多饮水,规范作息时间,以上方法相结合可提高疗效,促进健康恢复,提高日常生活水平。

综上所述,老年风热犯肺型咳嗽患者在沙美特罗替卡松吸入剂治疗基础上联合桑菊饮加减可提高疗效,减轻中医症状,改善肺功能,抑制炎性反应,且安全性较高。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。