吉帕级高强钢激光焊接接头组织及性能研究

2023-10-28曾凡

曾凡

博侃电气(合肥)有限公司 安徽合肥 230088

1 序言

高强钢是重要的结构用钢,其加工工艺主要是焊接,但由于此类钢晶粒极度细化和强化的多样性,因此在焊接过程中面临的严重问题是接头焊缝的强韧化、热影响区的晶粒长大和软化等。常规的焊接方法易导致热影响区软化及焊接变形,而高能量密度的激光焊接,因其加热和冷却速度快以及窄的热作用范围,而成为用于高强钢焊接的最佳焊接方法之一[1-3]。

近年来,随着激光焊接技术的发展,激光焊接高强度结构钢的应用越来越广泛,国内外许多学者在多种级别的高强钢激光焊接性研究上取得了一些进展,获得了一定的经验成果[4,5]。彭冀湘等[6]采用热模拟技术研究了900MPa级超高强度钢过热区经历二次热循环后组织与韧性的变化规律。赵琳等[5]研究了800MPa级超低碳贝氏体钢的热影响区性能,试验结果显示,热影响区的组织是粒状贝氏体,热影响区没有软化区,认为采用合适的焊接参数能够获得优良的冲击性能。王文权等[7]研究了汽车用多种高强钢激光焊接的组织性能,特别焊接后的冲压成形性能,发现马氏体焊缝组织恶化了其成形性。SHARMA等[8]研究了激光焊接TRIP钢、DP钢、硼化钢等不同类型高强钢的焊接性,对比分析了焊接接头的组织和力学性能,以及不同类型高强钢能量利用率的差异。

目前,虽对多种高强钢焊接性进行了大量的研究,但考虑到高强钢热轧态特有的组织,特别是热影响区组织演化规律是一个需要深入研究的课题。本文采用光纤激光焊接厚度为6mm的1000MPa级热轧态高强钢,接头为单面焊双面成形,研究了焊接接头的组织和性能特点,旨在为利用光纤激光焊接工艺焊接高强钢热轧板提供相关的理论基础。

2 试验材料及方法

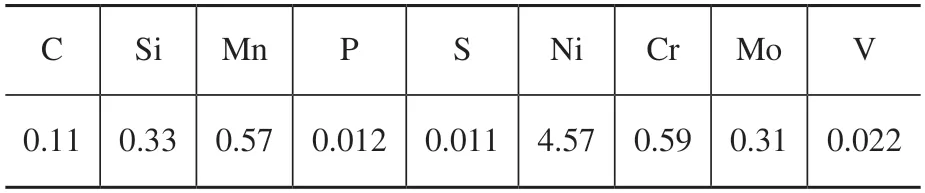

试验采用屈服强度为960M P a、抗拉强度为1100MPa,断后伸长率为18.4%、厚度为6mm的国产高强钢的热轧板作为基体材料,其化学成分见表1,显微组织如图1所示。由图1明显可见,轧制变形后的带状组织形态,组织为细小板条马氏体+粒状贝氏体+少量索氏体。试验用激光焊接系统为YLS 6000光纤激光器和KUKA焊接机器人。激光器最大输出功率6kW,波长为1.06μm,最小光斑直径为0.26mm。采用的激光焊接参数为激光功率5kW、扫描速度1m/min、离焦量-2mm,焊接过程中保护气体采用纯Ar。

表1 高强钢的化学成分(质量分数) (%)

利用Axio Imager.Z2m型光学金相显微镜进行显微组织观察;利用JSM-6460扫描电子显微镜进行断口形貌和显微组织分析;利用HV1000显微硬度计进行焊接接头显微硬度检测;用WDW3100型电子万能试验机进行激光焊接接头拉伸试验。

3 试验结果与分析

3.1 焊接接头显微组织

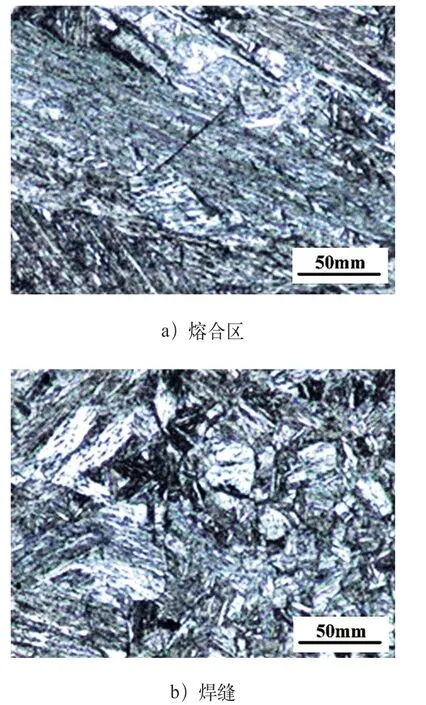

(1)焊缝 高强钢激光焊接接头横截面宏观形貌如图2所示。由图2可知,焊缝成形良好,未见咬边、裂纹、气孔等缺陷,且明显可看出接头分为3个区域,分别为焊缝、热影响区和母材,且热影响区较窄。高强钢熔合区及右侧和中部焊缝微观组织如图3所示。由图3a可知,由于焊缝和母材化学成分相同,液态金属易在熔池壁上接连长大,焊缝金属晶粒和熔合线附近母材晶粒保持同一晶轴,因此过热区晶粒越粗大,焊缝中连生柱状晶也越粗大。另外,熔合区粗大的晶粒与焊缝粗大马氏体柱状晶连生生长。

图2 高强钢激光焊接接头横截面宏观形貌

图3 高强钢熔合区和焊缝微观组织

由图3b可知,焊缝为典型的过热淬火组织,即粗大的板条马氏体,还存在少量的黑色针状上贝氏体组织。多个板条平行排列,同方向生长,构成板条束,且板条束彼此呈一定的夹角,板条束之间有明显的残留奥氏体存在。残留奥氏体生成主要是因为在冷却过程中,当大部分马氏体形成后,剩下的奥氏体被分割成一些很小的区域,它们被周围的马氏体包围,在冷却过程受到巨大的各向压力,处于高应力状态,从而阻碍其向马氏体转变而成为残留奥氏体。又由于试验采用的焊接热输入大,升温速度快,金属处于过热状态,致使奥氏体晶粒急剧长大,最终导致焊缝组织为粗大的板条马氏体组织[8]。

(2)焊接热影响区 焊接热影响区是焊接接头的薄弱区域,因焊接不均匀加热和冷却而引起热影响区显微组织和性能变化对接头性能影响很大,因此研究高强钢焊接热影响区的显微组织及性能特点非常必要,焊接热影响区明显可分为粗晶区、细晶区、不完全正火区及回火区4个区域。

高强钢焊接热影响区不同区域的微观组织如图4所示。由图4可知,热影响区主要由马氏体、贝氏体和少量残留奥氏体构成,但因组织分布不均衡而导致热影响区不同区域的组织形态和性能差别很大。过热区组织主要为低碳板条马氏体+少量贝氏体+残留奥氏体,马氏体相对母材较粗大,而与焊缝相比,由于冷却速度快和保温时间短,板条束细小(见图4a)。细晶区高温停留时间短,且奥氏体晶粒均匀,最终形成的组织为细小马氏体+贝氏体(见图4b)。一般来说,此区域强度和韧性都较好。

图4 高强钢焊接热影响区不同区域的微观组织

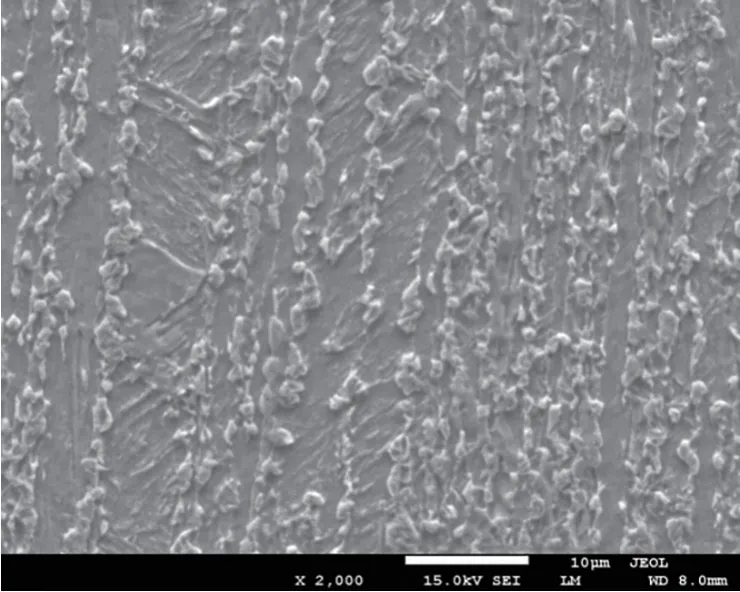

图4c和图5所示为热影响区的不完全正火区微观组织,即热影响区与组织未发生改变的原始母材的过渡区,组织为马氏体+贝氏体+残留奥氏体,但晶粒大小和分布极不均匀,仍保留原始母材组织的带状特征,且更加细长。由于母材中的索氏体组织主要分布在板条马氏体的晶界处,因此当焊接加热至Ac1以上时,索氏体组织中的珠光体形成奥氏体,铁素体不发生转变,在连续冷却时,转变的奥氏体在晶界处形成板条马氏体,而细小板条马氏体、贝氏体和残留奥氏体分布在带状板条马氏体的晶界位置,组织的连续性被割裂,恶化了此区域的性能。又由于此温度范围,铁原子难以扩散,而碳原子则可以,因此过冷奥氏体也易形成贝氏体组织,进一步降低了此区域的硬度。

图5 不完全正火区微观组织(SEM)

由图4d可知,其微观组织仍保留了母材原始轧制态特征,但组织有长大趋势,回火索氏体组织(黑色小区)有所增加。另外,此区域在焊接热循环的作用下,原始母材细小的板条马氏体组织发生大量分解和长大,以及碳化物的聚集和长大,使此区域的强度和硬度下降较多。

3.2 焊接接头的力学性能

(1)显微硬度 对焊接接头各区域显微硬度进行检测,每隔0.1mm测定一个点,载荷为0.98N,加载时间15s,各区域的显微硬度分布如图6所示。由图6可知,焊缝区的平均硬度约为420HV,焊接热影响区的平均硬度为400HV,母材的平均硬度为450HV。母材硬度最大,焊缝和热影响区硬度相差不多。由微观组织分析可知,母材组织以马氏体和贝氏体为主,晶粒组织更细小,而且母材保留了轧制过程遗留的多种强化机制,造成母材的硬度显著高于热影响区和焊缝的硬度。而焊缝中位错密度较高的低碳板条马氏体使焊缝具有较高的强度和硬度。

图6 焊接接头的显微硬度分布

对热影响区4个区域的硬度进行更细致的分析可知,细晶区的硬度最高,与焊缝相差不多,主要是因为其组织为完全淬火的细小板条马氏体;过热区的硬度因马氏体粗化而略低。而不完全正火区和回火区硬度在整个焊接接头中最低,是焊接接头的软化区,这也与一般焊接方法过热区是焊接接头的最薄弱部位不同。激光焊接过程中,不完全正火区、回火区组织长大的趋势较为明显;受热循环的影响,此区域马氏体内易析出Fe3C,消除马氏体畸变程度,硬度和强度都明显下降;此区域的马氏体减少,而贝氏体量增加,进一步降低了其硬度。另外,此区域组织的分布极不均匀,连续性较差,是整个焊接接头受力最薄弱的部位。

热影响区的软化程度和软化区的宽度与焊接热输入、焊接方法有很大的关系,热输入越小,加热冷却速度越快,受热时间越短,软化程度越小,软化区的宽度也越窄,而此次试验选取的焊接参数热输入相对较大,为消除焊接接头的软化区,应降低焊接热输入。另外,也可尝试焊后进行调质处理,提高此区域的强度和硬度。

(2)拉伸性能 焊接接头的拉伸断裂试样如图7所示。由图7可见,试样断裂于距焊缝边缘约2mm处,此区域为热影响区的不完全淬火区或回火区,正是整个焊接接头的软化区,其拉伸性能和显微硬度吻合较好。

图7 焊接接头的拉伸断裂试样

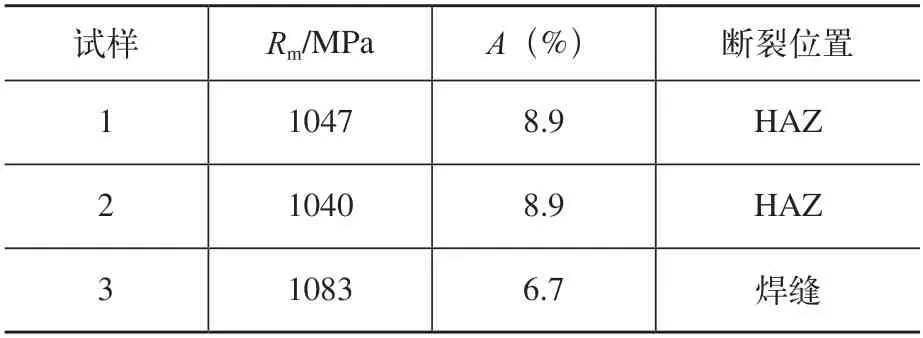

拉伸试验结果见表2。由表2可知,焊接接头的平均抗拉强度与母材相差不大,约为1057MPa,但是其断后伸长率仅为母材的1/2(母材断后伸长率为18.4%),可见焊接接头的塑性下降较多,主要是断裂区域组织分布极不均匀,呈明显的带状分布,组织的连续性较差,易造成带状板条马氏体晶界处的马氏体和贝氏体优先开裂,严重恶化了此区域的塑性和韧性。

表2 拉伸试验结果

拉伸断口扫描电镜形貌如图8所示。由图8可知,断口以大量的等轴韧窝为主,但韧窝较浅,大小和分布极不均匀,且呈带状分布,韧性较差,与不完全淬火区的组织有很好的对应关系。从拉伸断口整体上看,断裂类型仍为韧性断裂。

图8 拉伸断口扫描电镜形貌

4 结束语

1)采取激光功率5kW、焊接速度1m/min、离焦量-2mm的焊接参数,可完成单面焊一次熔透6mm厚的1100MPa高强钢,无气孔、裂纹等焊接缺陷,实现了较好的单面焊双面成形;虽然熔合线不明显,但熔合区较宽。

2)焊缝微观组织以粗大的板条马氏体为主,有少量上贝氏体,强度与母材相差不多;焊接热影响区以细小的板条马氏体、粒状贝氏体及少量残留奥氏体为主,其中由于不完全正火区和回火区组织分布极不均匀,呈条带状分布,晶界处存在细小马氏体、贝氏体和残留奥氏体结构,是整个焊接接头的薄弱环节。

3)焊接接头的显微硬度分布为母材>焊缝>热影响区,这是因为各区域板条马氏体的分布大小不同;焊接热影响区的回火区和不完全正火区硬度最低,是焊接接头的软化区;焊接接头的强度基本与母材等强,而塑性只有母材的一半,断裂于热影响区和焊缝。