腰段夹脊穴不同针刺方向对慢性非特异性腰痛疗效研究

2023-10-19王立恒赵海丰王昭琦王晓光单郑鹏李志君

赵 耀,王立恒,赵海丰,王昭琦,王晓光,王 鹏,伊 璠,单郑鹏,刘 洋,卢 雷,李志君

(大连市中西医结合医院/大连市第二人民医院康复科,辽宁 大连 116011)

慢性非特异性腰痛(Chronic non-specific low back pain,CNLBP)是一种以反复腰部疼痛以及腰部活动障碍为特征的骨科疾病[1],目前,该病的发病机制尚未明确,下腰痛患者中慢性非特异性腰痛人数占比高达85%以上,且近年来该病的发病趋势呈现年轻化,给患者的日常生活和工作造成严重影响[2]。临床主要以针灸治疗等外部刺激为主,而腰段夹脊穴作为一种临床常用穴位,因具有良好的治疗效果,受到针灸师的广泛重视,但由于对针刺腰段夹脊穴的角度和深度尚未有统一意见,若针刺穴位的深度仅以“得气”为标准,则受患者主观影响较大[3-4]。因此,本研究拟用肌骨超声可视化引导针刺腰段夹脊穴,观察穴位的深度及穴位周围组织解剖结构,探索应用肌骨超声引导针刺技术对腰段夹脊穴的标准化定位的意义,寻求一种能动态观测针灸的行针方法,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年6 月-2021 年12 月大连市中西结合医院/大连市第二人民医院收治的90 例慢性非特异性腰痛患者,按随机数表法分为分成3 组,A 组予华佗夹脊穴直刺深刺(与矢状面平行0°进针),B 组予华佗夹脊穴斜刺深刺(与矢状面30°角),C 组予华佗夹脊穴直刺浅刺(与矢状面平行0°进针),各30 例。A 组,男19 例,女11 例,平均年龄(44.38±10.75)岁,平均病程(5.12±1.32)个月,体质量指数(21.14±2.64)kg·m-2;B 组,男17 例,女13 例,平均年龄(43.95±10.63)岁,平均病程(5.20±1.41)个月,体质量指数(21.06±2.58)kg·m-2;C组,男18 例,女12 例,平均年龄(45.10±10.59)岁,平均病程(5.17±1.36)个月,体质量指数(22.14±2.36)kg·m-2。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经大连市中西医结合医院/大连市第二人民医院伦理委员会批准(伦理号:20200110)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:1)均符合《中国急/慢性非特异性腰背痛诊疗专家共识》诊断标准[5];2)主要表现为臀横纹以上、肋缘以下及两侧腋的中线之间伴有持续性不适与疼痛,时有下肢牵涉痛,下肢无肌力、反射及感觉异常;3)近1 周VAS 评分≥4 分;4)年龄18 ~59 岁;5)近1 个月未接受其他治疗;6)患者及其家属均患者且签署知情同意书。排除标准:1)通过影像学检查显示存在椎体骨折、感染、脊柱结核、肿瘤等引起腰痛的特殊病变;2)存在膝关节疼痛等其他影响步行类的疾病等;3)合并神经系统疾病;4)合并心血管疾病;5)存在背部手术史患者;6)晕针及酒精、医用胶布、电极贴片过敏者;7)合并感染性疾病者。

1.3 方法

3 组均取腰1-腰5 华佗夹脊穴位,针刺时在肌骨超声技术实时、动态观察下,记录针尖到达相应解剖位置时的方向及与皮肤表面、多裂肌筋膜,腰椎椎板的距离,在各解剖层次特点。常规消毒穴位皮肤后,直刺或斜刺(针尖偏向脊中线方向,针与人体矢状面呈30°),浅刺组进针1 寸时行捻转手法,频率为120 r·min-1。深刺组(接近腰椎椎板)针刺2 寸,浅刺组(多裂肌及竖脊肌肌间膜)针刺1 寸,缓慢进针继续至椎板感受到明显抵触感,或患者有局部酸麻胀感时,记录针尖位置。2 组均留针30 min 后出针,并用碘伏棉签按压针孔。隔日1 次,针刺干预20 d,共10 次。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 参照《中医病证诊断疗效标准》[6]中慢性非特异性腰痛疗效标准拟定。痊愈:患者临床症状和体征全部消失,可恢复工作,直腿抬高>75°;显效:患者临床症状和体征基本消失,可恢复工作,直腿抬高>60°;有效:患者临床症状显著减轻,腰部功能明显改善,直腿抬高>50°;无效:症状、体征无明显改善。

1.4.2 功能障碍指数 比较3 组针刺前、治疗后当天、治疗90 d 后的功能障碍指数(ODI)[7]评分,ODI 量表从疼痛强度、生活自理、提物等10 个方面进行评定,每个方面问题6 个选项,分值0 ~5 分,分值越高说明功能障碍越严重。

1.4.3 视觉模拟评分法 对3 组针刺前、治疗后当天、治疗90 d 后的疼痛情况评分,采用视觉模拟评分法(VAS)[8],10 分表示剧痛无法忍受,0 分表示无痛,分值在0 ~10 分,分值与疼痛程度呈成正比。

1.4.4 腰椎功能评分 采用日本骨科协会评估标准腰椎功能评分(JOA)[9]对3 组针刺前、治疗后当天、治疗90 d 后的腰椎功能的变化情况进行评分,最高29 分,分值越低,说明功能障碍越明显。

1.4.5 不良反应发生情况 比较3 组治疗期间出现的暂时性腰痛加重、针刺点疼痛、青肿、腿部疼痛、麻木等不良反应发生情况。

1.5 统计学方法

使用SPSS 25.0 进行统计学分析处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验,等级资料采用秩和检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

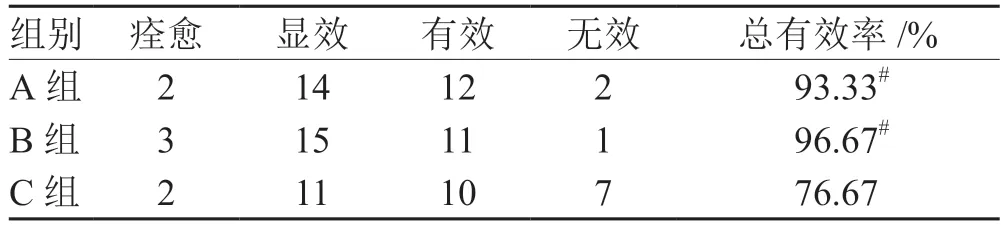

2.1 3组临床疗效结果比较

见表1。

表1 3 组临床疗效结果比较(n= 30)例

2.2 3组各时间节点ODI评分比较

见表2。

表2 3 组各时间节点ODI 评分比较(±s ,n= 30) 分

表2 3 组各时间节点ODI 评分比较(±s ,n= 30) 分

注:与用药前比较,# P <0.05;与C 组比较,△P <0.05;与治疗后当天比较,▲P <0.05

组别时间ODI 评分A 组用药前43.24±3.75治疗后当天32.18±2.12#△治疗90 d 后19.48±2.33#△▲B 组用药前43.19±3.62治疗后当天31.45±2.07#△治疗90 d 后18.10±2.26#△▲C 组用药前42.97±3.56治疗后当天35.28±2.14#治疗90 d 后23.45±2.20#▲

2.3 3组各时间节点VAS 评分比较

见表3。

表3 3 组各时间节点VAS 评分比较(±s ,n= 30) 分

表3 3 组各时间节点VAS 评分比较(±s ,n= 30) 分

注:与用药前比较,# P <0.05;与C 组比较,△P <0.05;与治疗后当天比较,▲P <0.05;与A 组比较,□P <0.05

组别时间VAS 评分A 组用药前8.32±1.65治疗后当天6.25±1.24#治疗90 d 后4.48±1.16#▲B 组用药前8.27±1.62治疗后当天5.38±1.31#△□治疗90 d 后4.10±1.08#▲C 组用药前8.38±1.59治疗后当天6.42±1.37#治疗90 d 后4.45±1.10#▲

2.4 3组各时间节点JOA评分比较

见表4。

表4 3 组各时间节点JOA 评分比较(±s ,n= 30) 分

表4 3 组各时间节点JOA 评分比较(±s ,n= 30) 分

注:与用药前比较,# P <0.05;与治疗后当天比较,△P <0.05

组别时间腰椎JOA 评分A 组用药前 9.17±2.15治疗后当天15.13±3.21#治疗90 d 后19.62±4.23#△B 组用药前 9.22±2.20治疗后当天16.46±3.32#治疗90 d 后20.04±4.07#△C 组用药前 9.20±2.19治疗后当天14.94±3.16#治疗90 d 后19.05±4.14#△

2.5 3组不良反应发生情况比较

见表5。

表5 3 组不良反应发生情况比较(n= 30)例

3 讨论

慢性非特异性腰痛是一种致残率较高的肌肉骨骼疾病,其发病机制复杂[10-12]。中医学认为慢性非特异性腰痛属“腰痛”“痹病”等范畴[13-15]。慢性非特异性腰痛主要与软组织劳损和腰椎退行性病变有关,是由脊柱稳定性失衡所致[16]。针刺是临床治疗慢性非特异性腰痛的常用方法之一,其可通过对一系列传递因子的调控达到镇痛作用,还可通过对脊柱周围肌肉微环境的协调,增强组织细胞活化,促进腰椎功能的恢复[17-18]。研究[19-20]显示,腰段夹脊穴作为临床治疗腰痛的常用穴位,采用电针、穴注等不同针灸方法均取得不错疗效,但穴位需要根据患者的病症和自身情况来应用,通过进行不同深度和角度的进针,将该穴位的治疗作用发挥到最大。而对其穴位的定位,医学界尚未有统一结论,本研究通过应用肌骨超声动态观察腰段夹脊穴不同的针刺方法其针尖所抵的组织解剖结构及距离皮肤的深度,对慢性非特异性腰痛患者的疗效进行评价。

本研究结果显示,A 组和B 组治疗结束后临床疗效优于C 组(P<0.05),但2 组相比差异无统计学意义(P>0.05)。说明采用3 种针刺方式均可取得不错的临床疗效,且华佗夹脊穴直刺深刺和斜刺深刺的临床疗效优于直刺浅刺。腰段肌肉较为厚实,且病灶的部位与针刺的部位距离较远,深刺可直达患者病灶部位,当针尖进入相应的深度时,可有效改善患者相应病变部位的疼痛感觉,改善脊柱周围肌肉组织微环境,更快地恢复其腰椎能力。吴昊等[21]通过比较腰椎间盘突出患者的旁开0.5 寸浅刺、旁开l 寸浅刺、旁开0.5 寸深刺及旁开1 寸深刺的临床疗效发现,深刺组疗效均明显优于浅刺组,本研究结论与其具有一致性。

本研究结果显示,治疗后当天,3 组ODI 评分均较治疗前降低(P<0.05),且A 组和B 组明显低于C 组(P<0.05);治疗90 d 后,3 组ODI 评分均降低(P<0.05),但A 组和B 组明显低于C组(P<0.05),说明华佗夹脊穴直刺深刺、斜刺深刺以及直刺浅刺均可改善慢性非特异性腰痛患者的功能障碍指数,且直刺深刺、斜刺深刺的改善效果均优于直刺浅刺。腰段夹脊穴下血管神经较为丰富,深刺可直接对其脊神经后支内侧支或主干进行刺激,有助于恢复脊柱深层肌肉、腰背肌以及筋膜正常功能,起到良好的减轻或解除神经卡压作用,恢复关节活动能力,因此,对功能障碍指数的改善更加明显[22]。

本研究结果显示,治疗后当天,3 组VAS 评分均较治疗前降低(P<0.05),且B 组明显低于A组和C 组(P<0.05);治疗90 d 后,3 组VAS 评分无明显差异(P>0.05)。说明华佗夹脊穴直刺深刺、斜刺深刺以及直刺浅刺均可改善慢性非特异性腰痛患者的疼痛情况,且直刺深刺、斜刺深刺的短期效果优于浅刺,但长期疗效无显著差异。直刺浅刺的位置,可起到刺激脊神经后内侧支浅支,对于疼痛的缓解见效快,而采用直刺深刺或斜刺深刺等方式针头部位到达的是脊柱深层肌肉,是由脊神经内侧直达椎板,可对其肌肉的痉挛状态进行缓解,同时通过对神经引起支配区域肌肉进行刺激松解,提高肌肉应力,恢复脊关节位置,对两侧牵拉起到较好的平衡作用,有效缓解疼痛,因此,深刺和浅刺对于缓解慢性非特异性腰痛患者的腰椎疼痛均有明显的短期效果,且深刺效果更为显著,但长期效果无显著差异。与徐磊等[23]研究结论具有相似性。

本研究结果显示,治疗后当天,3 组JOA 评分均提高(P<0.05),但3 组之间无明显差异(P>0.05);治疗90 d后,3组JOA评分均提高(P<0.05),但组间相比无明显差异(P>0.05)。说明不同深度和角度的针刺均可提高慢性非特异性腰痛患者的腰椎能力,且效果相似。针刺腰夹脊穴可对相应脊神经进行直接刺激,改善自主神经,促进患者体内代谢和血液循环。针刺还可通过松弛的肌肉,缓解孔道和肌肉等对神经的卡压,调节肌肉、骨骼及筋膜间的炎症状态。并通过刺激穴区组织,改变其微环境状态,增加血管组织液中的免疫复合物,减少某种炎性介质,发挥其镇痛、抗炎及免疫等效应,改善其腰椎能力[24]。针刺可纠正患者体内能量或气流动不均衡等情况,相对于一些抗炎镇痛类药物,针刺的不良反应较少[25-26]。本研究中患者的不良反应均比较轻微,可在短期内恢复。

综上所述,针刺华佗夹脊穴治疗慢性非特异性腰痛疗效显著,可有效改善患者的功能障碍,缓解疼痛,提高腰椎能力,且不同角度的深刺均对短期内改善患者的症状和体征效果更明显。