唐河东节度使兵力布防考论

2023-09-21张凯旋

张 凯 旋

(黑龙江大学 历史文化旅游学院,哈尔滨 150006)

河东节度使始置于开元十八年(730),所辖军镇有天兵军、大同军、横野军、云中守捉、岢岚军、忻州、代州、岚州。这些军镇所辖兵力是唐王朝抵御北边突厥南下的重要军事力量,也是河东节度使的军事基础。有关河东节度使诸军镇兵力,学界还没有深入的研究。王永兴的《唐代前期军事史略论稿》认为河东节度使有兵55000人,马14300匹。[1]黄永年在《六至九世纪中国政治史》中涉及到河东节度使兵力部分也采55000人。[2]学界多直接采用文献中所记河东节度使兵力总数,但是河东节度使的兵力并非定额。《旧唐书》《通典》《元和郡县图志》中关于河东节度使所辖诸军镇兵力的记载略有不同,根据成书时间不同可推断出《旧唐书》所记为开元年间的兵力状况,《通典》《元和郡县图志》所记为天宝至至德年间的兵力状况。从开元到天宝的兵力变化是唐王朝对河东节度使兵力布防的调整,在此次兵力布防调整过程中河东节度使北移至云中,在这一区域形成了太原、云中两个权力中心。这一地区作为平定安史之乱的前线地带,必然会受到安史之乱前兵力调整、防御重心变化的影响。故本文尝试厘清唐前期河东节度使的兵力布防变化情况,并结合安史之乱中河东地区的形势探讨河东节度使军事防御体系的变化对平定安史之乱的影响。

一、文献所载唐河东节度使兵力

河东节度使所辖兵力记载主要见于《旧唐书》《通典》《元和郡县图志》,记载略有不同,根据其成书时间不同可推断出书中所载诸军镇兵力应该是唐不同时期的情况。《旧唐书》所记为开元年间的兵力状况,《通典》《元和郡县图志》所记为天宝至至德年间的兵力状况。现依据《旧唐书·地理一》《通典·州郡二》《元和郡县志·河东道二》整理如表1。

表1 河东节度使所辖兵力表

《旧唐书》《通典》《元和郡县图志》所记为河东节度使不同时期的兵力情况,故其兵力记载略有不同。唐王朝不同时期对地方行政区称呼不同,或为州,或为郡。“大唐武德元年,改郡为州,改太守为刺史。”[3]907“天宝元年,改州为郡,刺史为太守。”[3]908“至德元年,改郡为州,改太守为刺史。”[4]7726可知,武德至天宝元年,地方称州;天宝至至德元年,地方称郡。

至德以后,又改郡为州。《旧唐书》中关于河东节度使兵力的部分涉及到的地方行政区称“州”,有忻州、代州、岚州。故《旧唐书》所记为天宝以前或至德以后的情况。又《旧唐书》关于诸节度使兵力情况记载的总括言:“开元二十一年,分天下为十五道,每道置采访使……又于边境置节度、经略使,式遏四夷。”[5]1385故《旧唐书》所记河东节度使兵力当是开元年间的情况。

《通典》《元和郡县图志》关于河东节度使兵力记载的部分涉及到的地方行政区称“州”,有定襄郡、雁门郡、楼烦郡。天宝元年,忻州改名定襄郡;代州改名雁门郡;岚州改名楼烦郡。故《通典》《元和郡县图志》所记河东节度使兵力当是天宝到至德年间的情况。

《旧唐书》[5]1387《通典》[3]4480《元和郡县图志》[6]361所记士兵、马匹总数为“管兵五万五千人,马万四千疋”。所记和各军镇士兵数、马匹数相加的总数不同。这或许是因为文献所记河东节度使诸军镇兵马总数为制度规定之定额,而诸军镇所辖之具体数量还需依具体情况设置。《资治通鉴》开元五年(717)条载:“并州长史张嘉贞上言:‘突厥九姓新降者,散居太原以北,请宿重兵以镇之。’辛酉,置天兵军于并州,集兵八万;以嘉贞为天兵军大使。”[7]6728同书开元六年条载“二月,戊子,移蔚州横野军于山北,屯兵三万,为九姓之援。”[7]6732这两次对天兵军和横野军的变动皆因“(开元四年二月)其回纥、同罗、霫、勃曳固、仆固五部落来附,于大武军北安置。”[5]176回纥、同罗、霫、勃曳固、仆固是突厥九姓中的其中五部,故《通鉴》统称为突厥九姓。唐王朝将归附的突厥五部安置在并州以北的大武军北,将天兵军数量增至八万、横野军数量增至三万以镇抚突厥降附者。仅此二军兵力总数已远超《旧唐书》所记河东节度使兵力总数。可见河东节度使所辖兵力并非定值。

《通典》和《元和郡县图志》所记应为天宝年间河东节度使兵力状况,唐玄宗于开元二十五年(737)对诸军镇兵力进行审定,《资治通鉴》载:“(开元二十五年五月),敕以方隅底定,令中书门下与诸道节度使量军镇闲剧利害,审计兵防定额,于诸色征人客户中招募壮丁,长边充兵,增给田宅,务加优恤。”[7]6829正是这次对兵额的审定,将河东节度使兵额削减至规定数额,故开元年间和天宝年间河东节度使诸军镇兵力不同。但《通典》和《元和郡县图志》所记士兵总数、马匹总数和各军镇士兵数、马匹数相加的总数依旧存在略微差额:诸军镇士兵总数相加为56000人,而其总计所载为55000人,相差1000人。这或许是因为岢岚军位于岚州,岚州记士兵数量3000已包含岢岚军所辖1000人。故有此差额。《通典》和《元和郡县图志》对于天兵军马匹数量的记载也不同。《通典》记5500匹,《元和郡县图志》记9500匹,相差4000匹。此处或为《元和郡县图志》之讹误。因《元和郡县图志》所记马匹总数为14000匹,如果按照《元和郡县图志》所记天兵军马匹数为9500匹计算,河东节度使诸军镇所辖马匹总数应为18000匹,但《元和郡县图志》中记载的诸军镇马匹总数为14000匹,和实际相加得出的18000匹刚好差4000匹,故此处《元和郡县图志》马匹数应为5500匹,和其他军镇马匹数相加刚好是14000匹。

综上,《旧唐书》所记为开元年间河东节度使兵力状况,《通典》和《元和郡县图志》所记为天宝至至德元年的兵力。开元二十五年唐玄宗开元年间河东节度使兵力虽有定额,但是常常因为“镇抚”等事宜而使兵力远远高于定额,开元二十五年后,唐玄宗“量军镇闲剧利害,审计兵防定额”,下令对各地兵力进行审计调整,调整之后的河东节度使兵力控制至定额。诸军镇兵力的调整是唐王朝对这一地区军事布局的调整。李鸿宾认为:“贞观四年(630),唐朝征服了东突厥,高宗时期又降伏了西突厥,但突厥又再度复国,对唐朝重新构成威胁。为应付这个局面,唐王朝将初期的军事战略及军事部署都做了相应的调整,将原来的行军系统逐步组建成为驻扎在特定地区的节度使(军区)体制。”[8]139随着唐王朝边疆形势的变化,其对河东节度使的布防亦做了相应的调整。河东节度使在开元至天宝年间兵力的变化恰巧体现了唐王朝的边疆布防调整。

二、开天之际河东节度使兵力布防

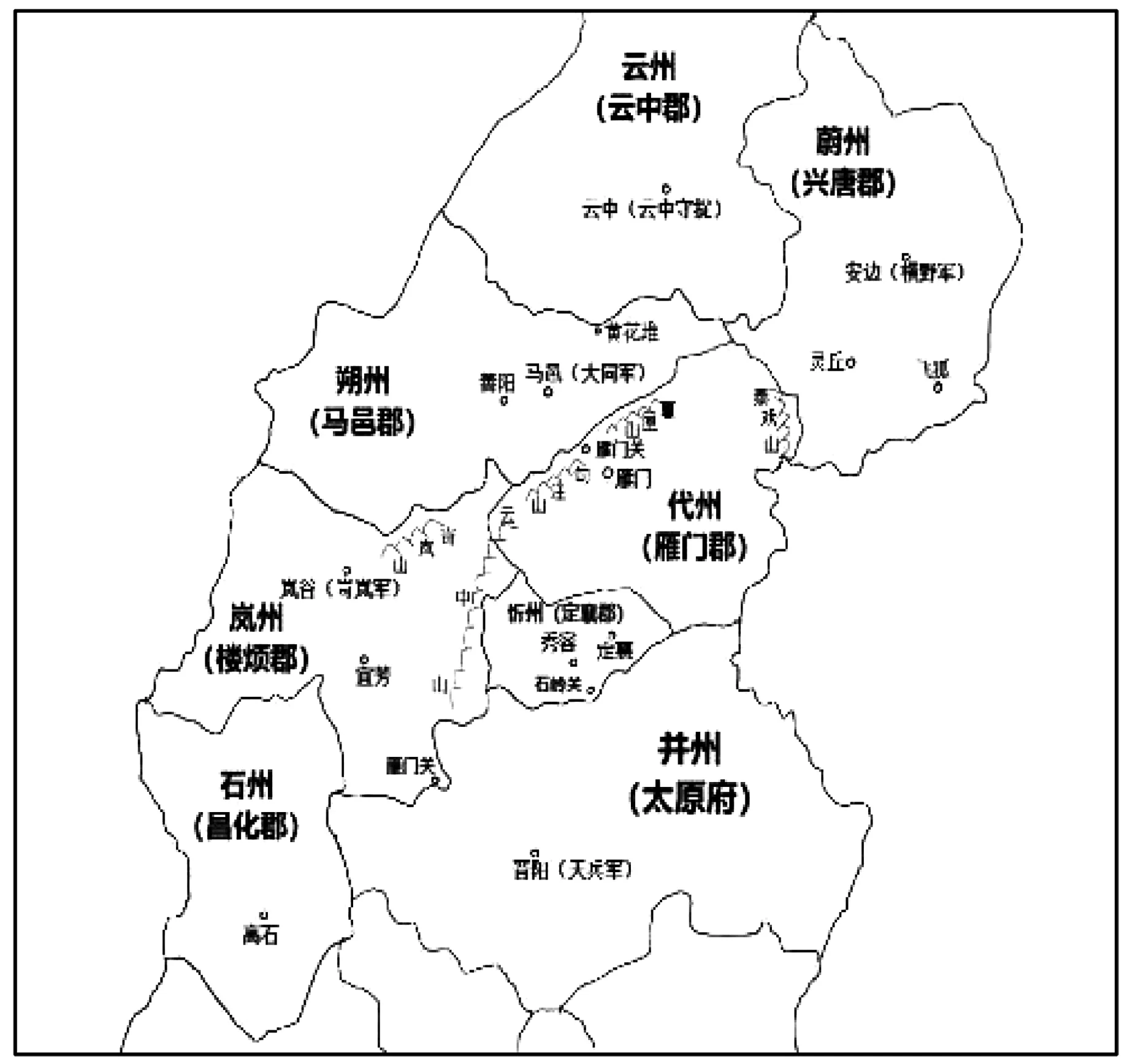

从高宗调露年间(679—680)开始,唐王朝于边疆广置军镇,至迟至景云以前形成以军镇为基础的河东节度使防御体系,其可划分为三条防线。第一条防线即北边三军——朔州大同军、云州云中守捉、蔚州横野军,其所处位置为唐王朝北部边缘要地,直邻贼冲。第二条防线为与并州北部接壤的代、忻、岚三州及岢岚军,是并州之门户。第三条防线为并州之天兵军,是整个并州以北地区的理所所在。以诸军镇为基础的三条防御线相互协调,共同抵御北方游牧民族的侵扰,保障并州以北地区的安定,使河东地区一直牢牢掌控在唐王朝的统治之下。为了更加直观,现依据《中国历史地图集》第五册“唐河东道”[9]46-47做河东节度使所辖军镇布防图,如图1:

图1 河东节度使所辖军镇布防图

河东节度使的兵力按河东节度使防御体系的三条防线进行布防(表2)。第一条防线所处位置为唐王朝北部边缘要地,直邻贼冲,故兵力甚重。开元年间,其兵力占河东节度使总兵力的30.6%;至天宝时,第一防线的兵力比开元年间涨了23.8%,占总兵力的45.45%;第二条防线是与并州北部接壤的代、忻、岚三州及岢岚军,是并州之门户,作为辅助防线兵力稍轻。开元年间,其兵力占河东节度使总兵力的22.42%,至天宝时,其兵力比开元年间下降36.7%,占河东节度使总兵力的16.36%;第三条防线为并州之天兵军,是整个并州以北地区的治所所在,故唐王朝在此驻防兵力也较重。开元年间,天兵军兵力占河东节度使总兵力的45.45%,至天宝时其兵力比开元年间下降33.3%,占河东节度使总兵力的36.36%。

表2 河东节度使兵力布防表

从开元到天宝年间对河东节度使兵力的调整可以体现出唐王朝边疆布防重心的变化,边防重心的变化又和这一时期的周边关系息息相关。开元年间唐王朝将更多的兵力置于第三条防线,占河东节度使总兵力的45.45%;第二条防线的忻州,作为唐王朝的北大门兵力有7800人,占第二道防线总兵力的52.7%,超出第二防线总兵力的半数还多。可见,开元年间唐王朝将大量兵力聚集在并州一带。这或许是因为开元初唐王朝在这一地区安置了大量突厥降户,并州作为河东节度使理所所在,故置重兵以镇抚。开元初期,北边大量突厥部众内附。“(开元)三年(715)二月……十姓部落左厢五咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤,及高丽莫离支高文简、都督鳷跌思太等,各率其众自突厥相继来奔,前后总二千余帐。析许州、唐州置仙州。”[5]175“(开元)三年。四月庚申,突厥部三姓葛逻禄来附。”[10]124“(开元四年)其回纥、同罗、霫、勃曳固、仆固五部落来附,于大武军北安置。秋七月丙申,分巂、雅二州置黎州。”[5]176这些内附的突厥部众大部分都被安置在河东、朔方北部,这一地区成为唐王朝和漠北的过渡地带,为了能更好地镇抚这些内附的突厥部众,唐王朝在河东地区以并州为核心进行布防,故这一时期并州的兵力在河东节度使防御体系中最盛。而且此时后突厥内部矛盾重重,“回纥与拔野固的反抗斗争愈趋激烈”[11]100。故此时的并州以北地区边防并非重点,唐王朝只需着重将内附诸部牢牢控制。

天宝时唐王朝将军事重心放在了前线地带——北三军。天宝年间,可以明显看出唐王朝对第一道防线的加固,其兵力从之前占总兵力的30.6%跃至45.45%,所占兵力快到总兵力的半数,而第三条防线的兵力从之前占总兵力的45.45%下降至36.36%;第二条防线忻州之总兵力缩减至3000人,代州一跃成为忻、代、岚三州中所拥兵力最多之州——4000人。代州在三州之中所处位置最北,依雁门关之险,扼并州,乃至中原、关中之咽。从第一条防线兵力的激增以及代州在第二条防线中代州兵力最重可以看出,此时唐王朝军事重心北移,其将更多的兵力布防在了直邻贼冲之地。这或许是因为到开元末,安置在并州以北的内附诸族已经稳定,内附诸族充实了并州北部的广阔过渡地带,因此唐王朝的镇抚重点由北边内附诸族变为北边大漠的突厥,再加之整体边防策略趋于保守,唐王朝便改变了原来由内控外、以太原制朔漠的思想,增加了直临朔漠的第一防线的兵力。在开元十八年置河东节度使时就规定“自后节度使领大同军使,副使以代州刺史领之。”[10]1798大同军是河东节度使防御体系的北边三军之一,而代州又是突厥进入第二道防线的要道,可见开元十八年玄宗就有意提升第一条防线的地位,将河东节度使防御体系的防线重点北移。

唐王朝对河东节度使兵力布局的调整是对节度使边防体制的完善,节度使的设置是唐王朝的对外策略由“攻势”转向“守势”的制度调整。因此开元到天宝河东节度使兵力的变化是唐王朝对外策略变化影响的结果。但是不论河东节度使不同防线内兵力如何变化,其三条防线的基本布防思想并未发生变化。第二道防线作为辅助型防线,向前进可辅助第一道防线防守,向后可成为保护太原的又一道壁垒。但是其重要性不如第一条防线直邻贼冲,第三条防线为关中、中原之咽喉且为并州以北地区之核心。故第二道防线之兵力最少,且无战马。以诸军镇为基础的三条防御线相互协调,共同抵御北方少数民族的侵扰,保障并州以北地区的安定。

三、天宝时期兵力布防的影响

自高宗仪凤年间开始,唐王朝周边形势开始发生变化,北方突厥再度崛起;西南吐蕃猖獗;东北奚、契丹反叛。这种边疆形势的变化,使唐王朝积极进攻的对外方针发生变化,唐王朝对外政策开始由攻势变为守势。高宗开始,唐王朝在边疆增设大量军镇巩固边防,至玄宗,唐王朝诸军镇兵力并无定额,常常发生变化,为了加强对边防驻兵的控制,唐玄宗于开元二十五年对诸军镇兵力进行审定,将诸军镇兵力控制在合理范围内。北边的后突厥汗国于天宝四载(745)灭亡,故此时北边防御压力较小。此时更令人棘手的是一直侵扰唐王朝的西南边境的吐蕃,双方在开元天宝年间多次交战;天宝十载,西域的怛罗斯之战,唐军大败;同年,鲜于仲通进攻南诏惨败,唐军损失六万人,天宝十三载,李宓再攻南诏又败,唐军损兵折将近二十万。可以看出此时的矛盾主要在西南地区,故这次兵力调整之后,河东节度使兵力相对减少,而抵御吐蕃、南诏的陇右节度使、剑南节度使兵力增加。

杜佑在《通典》中提出“二统说”,“哥舒翰统西方二师,安禄山统东北三师,……骁将锐士,善马精金,空于京师,萃于二统。”[3]3780其将节度使分为东、西两大对立阵营,西方为哥舒翰统河西、陇右,东方为安禄山所统范阳、平卢,河东节度使和朔方节度使或依附东方,或依附西方。在此情形下,河东与朔方在二者斗争中起着决定性作用。[2]314-320唐王朝边地“凡镇兵四十九万人。”[3]4479其中东方阵营之兵力约占全国总兵力的26.22%,西方阵营约占30.2%,双方相较西方只略占优势。天宝十载安禄山在任范阳、平卢节度外又“求兼河东节度。”[7]6904天宝十一载,其党羽安思顺又任朔方节度使,此时东方阵营总兵力可占全国总兵力的50.62%。由此就出现了“国之重镇惟幽都”[12]968“天宝以来东北隅节度位冠诸侯”[12]4252的局面。在安禄山兼任河东节度使时“阴选胜(河东)甲马归范阳。”[10]1339可见安禄山兼任河东节度使时或早有发动叛乱的预谋,而其求兼河东节度使也是为了以河东之兵力充实自己的实力。

天宝以后,唐王朝防御重心外移,河东节度使防线北移,至天宝十载安禄山任河东节度使时,其理所已经由之前的并州移至云中。“(天宝十载)二月丁巳,安禄山兼云中太守、河东节度使。”[5]224《安禄山事迹》卷上亦载:“禄山奏请户部侍郎吉温知留后事,大理寺张通儒为留后判官。云中之事一委吉温,禄山甚重之。”[13]11可见,此时河东节度使理所确是由并州移至云中。此时安禄山仅控制河东节度使北部地区。《旧唐书》载:“(天宝十载),安禄山诬其酋长欲叛,请举兵讨之。八月,以幽州、云中、平卢之众数万人,就潢水南契丹衙与之战,禄山大败而还,死。”[5]5353任幽州、河东、平卢节度使的安禄山举兵讨契丹,书中记其带幽州、云中、平卢之兵,《旧唐书》仅提幽州、平卢兵而未提河东兵,只是提到了云中,这或许是因为安禄山仅控制云中一带兵力。安禄山控制云中一带即云州、蔚州、朔州、代州。其中蔚州西接云中,东接幽州。安史之乱之初,安禄山就以高秀严为大同军使守大同,大同军在朔州。至德元年(756)三月“郭子仪至朔方,益选精兵,戊午,进军于代。”[7]6957可见安禄山大致的势力范围恰好是唐王朝第一条防线加第二条防线重要关口代州。

代州以南或是杨国忠的势力,这一地区是河东节度使核心所在地岚州、忻州,岚、忻二州均为太原之门户。天宝十四载杨国忠上言:“臣昼得一计,可镇其难,伏望以禄山带左仆射平章事,追赴朝廷,以贾循为范阳节度使,吕知诲为平卢节度使,杨光翙为河东节度使。”[13]20杨国忠欲以杨光翙为河东节度使以削弱安禄山实力,之所以选杨光翙代安禄山为河东节度使,或是因为杨光翙此时为太原尹。《旧唐书》中载安禄山叛乱的第一件事就是:“以诛杨国忠为名,先杀太原尹杨光翙于博陵郡。”[5]230《安禄山事迹》又载:“光翙今已就擒,国忠岂能更久。”[13]25可见太原在安禄山任河东节度使时并非其势力范围,杨光翙或许是杨国忠的势力。

安史之乱爆发后,安禄山据云中控制代州以北,唐廷通过太原尹杨光翙控制代州以南。双方在河东地区形成南北拉锯之势,《资治通鉴》记:“于是贼势大炽,西胁汧、陇,南侵江、汉,北割河东之半。”[7]6980安史之乱中唐王朝在河东地区的布防一直以太原为重,忻州、岚州兵力较弱,乾元元年在太原北边重要关口石岭关设军使可知。故推测忻州、岚州兵力或被集中于太原。安史之乱中安禄山倚仗河东节度使北边兵力约29000人,唐廷聚兵于太原约26000人,就并州以北地区来看,双方兵力相当。而唐王朝这种死守太原的战略也达到了很好的效果,安史之乱中,太原一直牢牢掌握在唐廷手中,成为其平叛的重要前线。