2019~2021 年某院248 例药品不良反应报告分析

2023-09-16马松松

马松松

药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应[1]。ADR 上报是实施药品安全监管、保障公众用药安全的重要工作之一,是评价药品上市后安全性的重要依据[2]。随着某院ADR 监测与报告制度的日益完善,ADR 监测工作也在不断深入开展。本文针对2019~2021 年该院上报至国家药品不良反应监测中心的248 例ADR 报告进行统计分析,总结ADR 的发生特点及影响因素,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

登录国家药品不良反应监测系统,检索2019年1 月1 日~2021 年12 月31 日该院上报且关联性评价结果为肯定、很可能、可能的ADR 报告,共248 例。

1.2 研究方法

基于Excel 2007 软件,对248 例ADR 报告类型、数量、患者性别与年龄、给药途径、第一怀疑药物、ADR 累及器官/系统损害及主要临床表现、关联性评价及转归等方面进行统计和综合分析。其中,按《新编药物学》(第18 版)[3]对涉及药品进行分类;ADR 累及器官/系统损害根据《世界卫生组织不良反应术语集》(WorldHealthOrganization AdverseReactionTerminology,WHO-ART)(2015 年版)[4]进行分类;依据《个例药品不良反应收集和报告指导原则》(2018 年版)[5]进行关联性评价。

2 结果

2.1 ADR 报告的概况及数量

248 例ADR 均由医生上报。2019 年ADR 报告共计68 例(27.42%),其中新的一般19 例,已知一般48 例,已知严重1 例;2020 年ADR 报告共计65 例(26.21%),其中新的一般11 例,已知一般54 例;2021 年ADR 报告共计115 例(46.37%),其中新的一般16 例,已知一般97 例,已知严重2 例。各季度ADR 报告分布(表1)。

表1 某院2019~2021 年各季度ADR 报告的分布情况

2.2 患者的年龄与性别分布

根据《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第10 次修订本(ICD-10)[6]对患者年龄进行分段统计。248 例ADR 报告中,患者年龄为3~98 岁,其中>64 岁患者(115 例,45.37%)占比最高;女性(137例,55.24%)多于男性(111 例,44.76%)(表2)。

表2 某院2019~2021 年ADR 报告的患者年龄与性别分布情况 n(%)

2.3 给药途径分布

248 例ADR 报告中, 静脉滴注(144 例,58.06%)为引起ADR 最主要的给药途径,其次为口服( 84 例,33.87%)(表3)。

表3 某院2019~2021 年ADR 报告的给药途径分布

2.4 第一怀疑药物种类分布

248 例ADR 报告中的第一怀疑药物涉及抗菌药物、中成药、心血管系统用药等共计13 大类132 种,其中抗菌药物(80 例,32.26%)引起的ADR 报告例数最多,其次为中成药(36 例,14.52%)(表4)。

表4 某院2019~2021 年ADR 报告中涉及药品种类分布情况 n(%)

80 例由抗菌药物引起的ADR 报告中,涉及药物类别以β-内酰胺酶抑制剂复方制剂(30 例,37.50%)和氟喹诺酮类药物(26 例,32.50%)为主(表5)。

表5 某院2019~2021 年ADR 报告涉及抗菌药物的种类分布 n(%)

2.5 ADR 累及器官/系统损害及主要临床表现

248 例ADR 报告共涉及不良反应281 例次。其中胃肠疾病(93 例次,33.10%)最为常见,主要表现为恶心、腹泻、呕吐、腹痛等;其次为皮肤及皮肤附件疾病(78 例次,27.76%),主要表现为皮疹、瘙痒性皮疹等(表6)。

表6 ADR 累及器官/系统损害及主要临床表现 n(%)

2.6 ADR 的转归及关联性评价

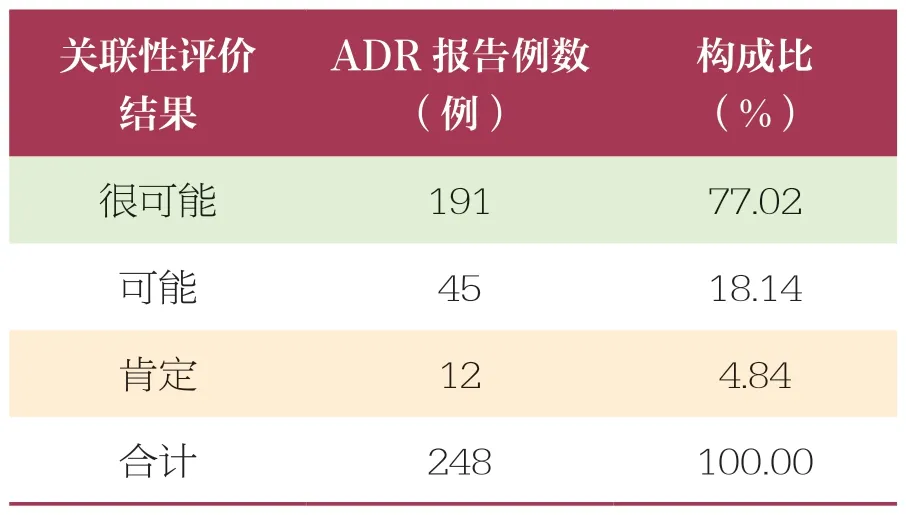

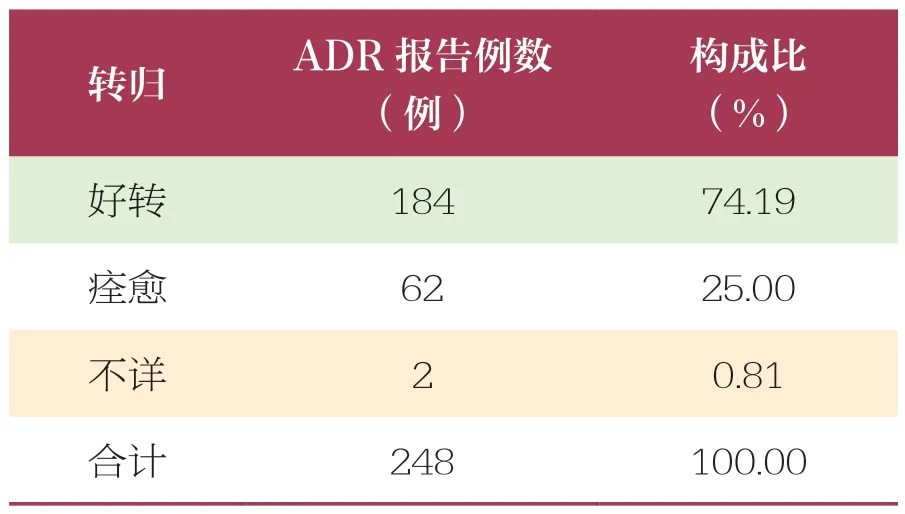

248 例ADR 报告中,关联性评价结果为“很可能”的最多(191 例,77.02%,表7)。采取停药或对症治疗后,“好转”或“痊愈”的病例达246例(99.19%)、不详的为2 例(0.81%)(表8)。

表7 ADR 关联性评价结果

表8 ADR 的转归情况

3 讨论

3.1 不同季度ADR 上报数量的变化

2019 年第1 季度~2021 年第3 季度的ADR上报数量变化不明显,但2021 年第4 季度ADR 上报例数明显增加。原因是该院为及时、有效控制用药风险,保障用药安全,自2021 年起进一步提高了对ADR 的重视,增加了ADR 相关培训,定期对各科室ADR 上报数量及质量进行通报,并制定了ADR 上报奖惩制度,将“ADR 上报数量不少于各科室出院患者的1%”作为年终考核指标,但不排除仍有漏报情况,因此,仍应进一步优化和完善ADR 上报相关制度,加强宣传培训力度和各科室之间的沟通协调[7]。

3.2 ADR 与患者性别、年龄的关系

据统计,该院2019~2021 年出院患者共计20 981 例,其中女性患者10 518 例(50.13%),男性患者10 463 例(49.87%),女性患者较男性患者仅多55 例(0.26%)。而2019~2021 年该院上报的248 例ADR 报告中,女性患者137 例(55.24%),男性患者111 例(44.76%),女性患者较男性患者多26 例(10.48%),这与钱巍等[8]、邓丽等[9]的研究结果一致。女性比男性更易发生ADR,这可能与女性本身的生理特点相关,如药动学因素、免疫因素、循环血液中激素含量等都会引起药效的性别差异[10],从而影响ADR 的发生率。

248 例ADR 报告中,患者年龄范围为3~98 岁,可见各年龄段患者均可能发生ADR。其中>64 岁的患者(115 例,46.37%)最多,原因可能是:①老年患者大多生理生化功能减退,机体自稳态调节功能紊乱,药效学、药动学等发生改变,使得老年患者用药后ADR 发生率明显增高[11]。②老年患者体液量减少,血浆蛋白相应减少,游离型药物增加,导致血药浓度升高、药物总体活性增强,增加了ADR 发生风险[12]。③老年患者常合并多种慢性疾病(如高血压、冠心病、糖尿病、胃炎等),往往需要联用一些影响细胞色素P450 酶系活性的药物,一定程度上增加了ADR 的发生风险。因此在临床用药过程中,更应重视老年人群的合理用药,加强用药监测,减少ADR 的发生。

3.3 ADR 与给药途径的关系

248 例ADR 中,静脉滴注和口服给药引起ADR 最多,这可能与静脉滴注和口服给药为该院最常用的给药途径有关。静脉给药时,药物可直接进入血液循环,起效迅速,无肝脏首过效应,体内血药浓度较高,可能增加ADR 发生风险,因此对于确需静脉给药的患者,应选择合适的疗程及用量,加强用药监护,一旦发现ADR,应立即采取措施,以免对患者造成损害。同时,溶媒、pH、放置时间、滴注速度都对ADR 的发生有影响,因此,对于注射剂,医护人员需严格按药品说明书及相关文献进行调配及使用。与静脉给药相比,口服给药虽不能使药物立即进入血液循环,但药物及其辅料口服后在胃肠道的崩解、吸收会刺激胃黏膜进而导致胃肠道ADR[8]。同时,服药时是否空腹、胃肠蠕动度、胃肠道的pH、饮水量等多种因素对ADR 的发生也有一定影响。因此对于口服给药患者,医护人员应按照药品特性进行用药指导,如肠溶制剂应空腹服用、糖皮质激素需早晨服用、抗过敏药睡前服用易出现嗜睡症状等。

3.4 引起ADR 的药物种类

本研究中,248 例ADR 涉及药物共13 大类132 种,其中以抗菌药物和中成药居多。

在抗菌药物引起的80 例ADR 中,β-内酰胺酶抑制剂复方制剂(30 例,37.50%)和氟喹诺酮类药物(26 例,32.50%)居前2 位,其中β-内酰胺酶抑制剂复方制剂可用于治疗因产β-内酰胺酶而对β-内酰胺类抗菌药物耐药的细菌引起的感染,氟喹诺酮类药物抗菌谱广且抗菌作用强。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用哌拉西林钠舒巴坦钠、盐酸左氧氟沙星注射液为国家基本药物,临床用量较大,因此其引起的ADR 病例数也较多,但这不意味着其ADR 发生率较高。值得注意的是,该院硝基咪唑类药物使用基数并不大,但仍引起6 例(7.50%)ADR,经调查,发现该院应用硝基咪唑类药物抗厌氧菌感染时,常与β-内酰胺类抗菌药物或氟喹诺酮类药物联用,很少单一用药。联合用药后ADR 可能增多,华小黎等[13]收集到的4396 例使用奥硝唑治疗的患者,共发生11 例ADR,其中8例联用了头孢菌素类药物。因此医疗机构应进一步完善抗菌药物使用制度,提高医护人员对抗菌药物使用的规范性,构建药学监督体系,严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》(2015 年版)[14]执行,以促进抗菌药物的合理使用和避免ADR 的发生。

大量研究和临床实践表明,在合理使用的情况下,中成药的安全性较高[15],但该院中成药引起的ADR 报告例数仅次于抗菌药物,其原因可能是:①该院为中医医院,中成药临床用量基数较大。②一些中成药制剂的成分复杂,且作用机理尚未完全明确[16],有些不明成分可能导致部分患者发生过敏等不良反应。③不适当的中药或中西药联合应用。提示医疗机构应严格按照《中成药临床应用指导原则》[15]执行,加强中成药的临床使用管理,辨证用药,谨慎联合用药,加强监护,从而减少中成药相关ADR 的发生。

3.5 ADR 累及器官/系统损害及主要临床表现

248 例ADR 报告中,胃肠疾病(93 例次,33.10%)最为常见,主要表现为恶心、腹泻、呕吐、腹痛等。其原因可能为:静脉滴注和口服给药为该院引起ADR 的2 个主要给药途径,而引起最多ADR 的药物为抗菌药物、中成药、心血管系统药物。《国家药品不良反应监测年度报告》(2021 年版)[17]显示,在抗菌药物整体ADR 报告中,胃肠损害分别是口服制剂和注射剂累及器官/系统排名的第1 位和第2 位;而在心血管系统用药ADR 报告中,口服制剂和注射剂累及器官/系统排名的第2位都是胃肠损害。在陈滨等[18]的研究中,中成药致ADR 累及器官/系统排名第2 位的是消化系统,临床表现为恶心、呕吐、反酸、腹痛、大便异常等。此外,口服的药物及相关辅料在胃肠道崩解、吸收,可能会损伤胃黏膜,引起胃肠疾病[8],在一定程度上也增加了该院胃肠疾病的发生率。

本研究中,皮肤及其皮肤附件疾病( 78 例次,27.76%)也较常见,主要表现为皮疹、瘙痒性皮疹,这可能是因为上述症状较易被患者或医护人员发现。一些无症状或不明显的ADR,如肝肾功能损伤、骨髓抑制等,易与其他疾病混淆,难以被发现和诊断,可能漏报或对患者造成更大的损伤。因此,医护人员需加强ADR 培训,对高风险的ADR 应进行用药监护。

3.6 ADR 的关联性评价和转归

根据《个例药品不良反应收集和报告指导原则》[5],ADR 的关联性评价可分为6 级:肯定、很可能、可能、可能无关、待评价、无法评价。

该院248 例ADR 中,关联性评价为“很可能”的有191 例(77.02%),占比最高,而“肯定”的仅12 例(4.84%),这可能是因为多数患者一旦发生ADR 后,不再选择同一药物进行治疗。“可能”有45 例(18.14%),因为小部分患者在ADR 发生后,由于存在联合用药、原患疾病对身体有影响等多种因素,医护人员难以精确评价ADR 的关联性。因此提示,上报人员不仅需要有较强的专业能力,还要从多方面进行考虑、分析,才能正确评价每例ADR。

248 例ADR 中,采取停药或对症治疗后,好转和痊愈的患者达246 例(99.19%),说明该院发生ADR 的患者基本都能得到救治,反映出该院用药监护情况较好,医护人员对ADR的处理能力较强,进一步证明了该院近年来开展ADR 培训的有效性和重要性。

4 小结

药品是一把双刃剑,其在发挥药理作用的同时,也会产生不同程度的毒性和ADR。正确认识、及时发现、准确处理ADR 是临床安全用药的保障,也是提高医疗水平的重要手段之一。该院为区级医院,ADR 监测工作仍需不断完善,应继续加强安全合理用药宣传,持续收集和监测ADR,提高ADR 上报质量,促进医药护的沟通协作,尤其加强临床药师队伍的建设,进一步对患者进行用药监护和用药教育,以减少ADR 的发生,保障临床安全合理用药。