功能体位摆放联合压力性损伤预防护理在缺血性脑卒中偏瘫中的应用

2023-09-12田芳姜秀丽

田芳 姜秀丽

(1 泰安市中心医院泰山医养中心,山东 泰安 271000;2 泰安市中心医院高新院区肿瘤外科,山东 泰安 271000)

缺血性脑梗死主要是因脑组织缺血缺氧导致的脑血管相关疾病,发病后存在脑组织的坏死、软化进而形成脑梗死带[1],属于常见的高致残率与高病死率急性内科疾病[2]。以往研究提示[3],缺血性脑卒中患者其压力性损伤发生率高达25%,可能与发病后神经功能受损引起运动功能受限有关,患者长时间卧床,同时无法自主控制与调节自主体位,导致骨隆突部位因垂直应力、摩擦力和剪切力等多种作用而发生压力性损伤[4]。目前临床上针对压力性损伤的预防,主要以针对高危患者进行干预,以减少压力性损伤为主要方法,在压力性损伤的预防过程中临床护理人员的工作至关重要[5]。肢体功能障碍是缺血性脑卒中后最为常见的并发症,肢体功能障碍患者因长时间卧床,导致压力性损伤的发生,同时还可能加重肢体功能障碍,尤其是肢体的屈肌痉挛畸形、关节僵硬、深静脉血栓发生等,对患者运动功能有显著负面影响,同时不利于疾病的康复。合理摆放其体位,尤其是功能体位摆放。从治疗学角度出发,给予患者临时、多变、适应性强的体位调节,可充分显露损伤部位,在维持患者循环功能稳定同时,提高主观体感舒适度,这对于预防和治疗压力性损伤亦有重要价值,可达到提高患者日常生活能力与康复效果[6]。本研究则主要总结针对老年脑梗死后遗症后发生压力性损伤者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放的临床经验,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020年7月至2022年10月本院收治的缺血性脑卒中发生压力性损伤形成患者80例为研究对象。纳入标准:初次发生缺血性脑卒中,卧床时间在1个月以上;排除标准:合并认知功能障碍,合并听力异常,精神状况异常,语言表达异常,签字拒绝入组,严重呼吸系统感染、严重血液系统感染、生命体征不平稳、发病前存在皮肤完整性损伤、发病前肢体运动功能障碍、发病前营养不良等。按照随机数字表法将患者分为两组,每组各40例。观察组:男21例,女19例,年龄50~70岁,平均(68.70± 3.10)岁;入组时患者的格拉斯哥昏迷评分为6~12分,平均(10.30±1.10)分;卧床时间1~3个月,平均(2.10±0.20)个月。对照组:男20例,女20例,年龄50~70岁,平均(68.80±3.00)岁;入组时格拉斯哥昏迷评分6~12分,平均(10.40±1.00)分;卧床时间1~3个月,平均(2.00±0.20)个月。两组性别、年龄、入组时格拉斯哥昏迷评分及卧床时间等比较差异无统计学意义(P>0.05)。该研究经医院伦理委员会批准,患者家属签署知情同意书。

1.2 方法 对照组行常规护理,如加强呼吸道管理、营养支持、心理护理干预、加强生命体征监护等,同时由压力性损伤护理管理小组,给予患者针对压力性损伤预防的护理干预,如在患者入院时进行病情评估并制定关于压力性损伤的个体化护理干预措施,加强出院后健康教育等。观察组在对照组基础上联合功能体位摆放护理干预。功能体位有3种。①侧卧位:保持患侧向下,头部稍垫高,保持患侧肩关节稍屈曲、肩胛骨稍前伸,同时确保肘关节伸直位,上肢使用支撑枕垫抬高,下肢患侧的膝关节则保持屈曲,踝关节保持90°,稍垫高,以确保肢体稍向后倾斜为标准。②仰卧位:可在头部及患侧肩关节下方稍垫薄枕,患侧上肢外展70°,保持肘关节背伸状态,同时在患侧臀部放置20 cm方枕,确保骨盆前突,以避免髋关节外展外旋。③床上坐位:摆放过程中确保患侧髋关节90°屈曲,并放置软枕于背后,确保背部处于伸直状态,同时保持双膝关节稍屈曲。以上3种体位可每间隔2 h变化后交替摆放。两组均以连续干预1个月为一个干预周期。

1.3 观察指标 比较两组压力性损伤干预效果、创面愈合时间、能量代谢指标及营养指标变化情况、并发症发生情况和患者生活质量评分变化情况。

1.4 评定标准 压力性损伤诊断:创面可见肌肉、肌腱暴露或部分腐肉,组织与皮肤各层次结构缺如或局部溃疡形成,治愈为治疗后创面愈合;能量代谢指标博热量摄入量、尿素氮生存率;营养状况指标包括:转铁蛋白水平测定(成年人正常值为2.20~4.00 g/L),前白蛋白水平测定(成年人正常值为280~360 g/L)、白蛋白水平测定(成年人正常值为35 g/L~50 g/L);通过生活质量量表(QOL)对患者的生活质量进行评分,主要评估入组者躯体功能、社会生活能力、生理能力、心理调试情况等,总分100分为最高,得分越高提示入组者生活质量越理想。

1.5 统计学处理 使用SPSS20.0对数据进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间均数的比较使用t检验,组间率的比较采用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

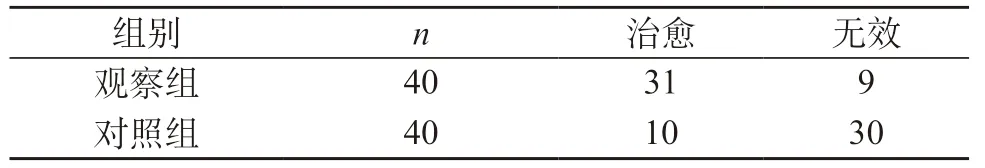

2.1 两组压力性损伤干预效果对比 观察组干预后压力性损伤治愈率为77.50%,显著高于对照组的25.00%,差异有显著性(χ2=4.804,P<0.05)。见表1。

表1 两组压力性损伤干预效果对比(n)

2.2 两组干预后创面愈合时间比较 观察组创面愈合时间平均为(5.90±0.50)d,对照组创面愈合时间平均为(11.30±1.00)d,观察组创面愈合时间显著短于对照组(t=30.547,P=0.000)。

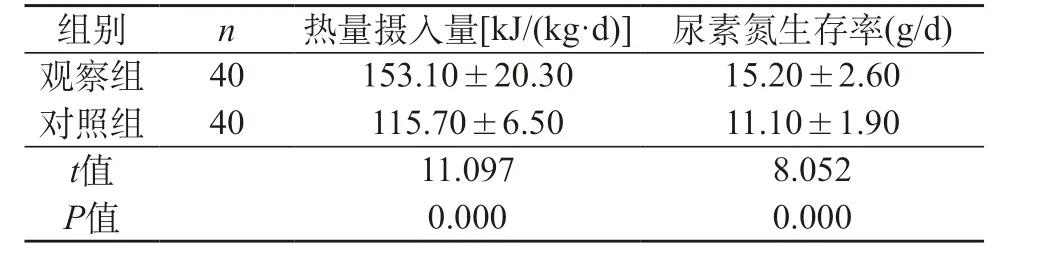

2.3 两组干预期间能量代谢指标比较 干预期间观察组能量代谢指标中热量摄入量明显高于对照组(t=11.097,P<0.05),尿素氮生存率显著高于对照组(t=8.052,P<0.05)。见表2。

表2 两组干预期间能量代谢指标比较(±s)

表2 两组干预期间能量代谢指标比较(±s)

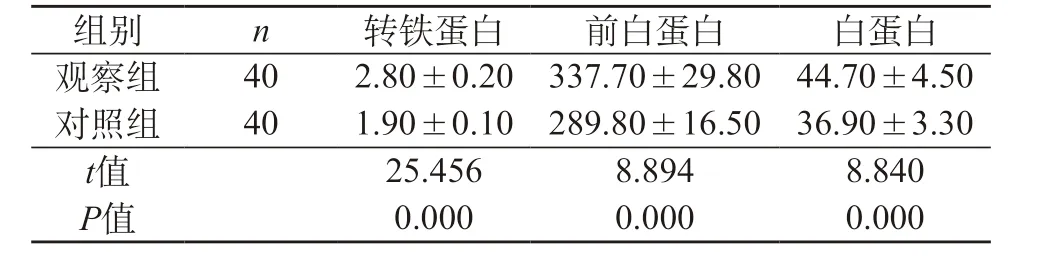

2.4 两组干预1个月后营养指标比较 干预1个月后观察组转铁蛋白水平、前白蛋白水平及白蛋白水分别为(2.80±0.20)g/L、(337.70±29.80)g/L和(44.70±4.50)g/L,均高于对照组的(1.90± 0.10)g/L、(289.80±16.50)g/L和(36.90±3.30)g/L(t=25.456,8.894和8.840,P<0.05)。见表3。

表3 两组干预1个月后营养指标比较(g/L,±s)

表3 两组干预1个月后营养指标比较(g/L,±s)

2.5 两组干预期间并发症发生情况 观察组发生创面感染、发热及严重疼痛的患者比例为7.50%(3/40),对照组发生创面感染、发热及严重疼痛的患者比例为40.00%(16/40),观察组发生并发症的患者比例显著低于对照组(χ2=9.940,P<0.05)。

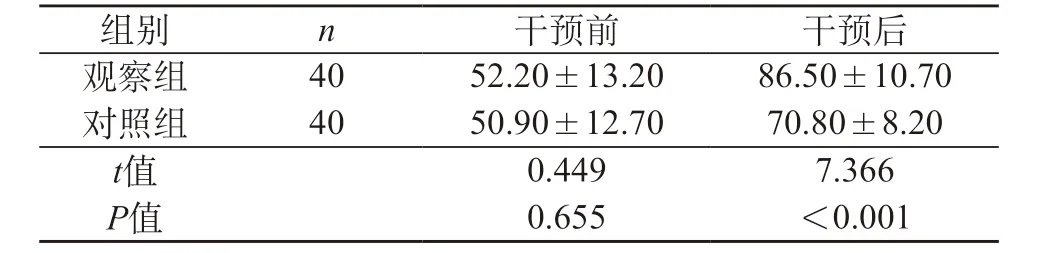

2.6 干预前后两组患者生活质量评分比较 干预后两组生活质量评分比较差异无统计学意义(P>0.05),干预后观察组生活质量评分为(86.50±10.70)分,显著高于干预后对照组的(70.80±8.20)分(t=7.366,P<0.05)。见表4。

表4 干预前后两组患者生活质量评分比较(分,±s)

表4 干预前后两组患者生活质量评分比较(分,±s)

3 讨论

缺血性脑卒中主要是因急性脑组织缺血缺氧,引起脑组织水肿、坏死进而梗死的一种常见多发血管相关疾病[7]。缺血性脑卒中好发于中老年人群,发病原因有多种,病理生理机制关键在于脑组织局部血供障碍,而导致脑组织的缺血缺氧诱发局限性脑组织缺血性坏死与软化过程[8]。多数患者发病后存在肢体运动功能障碍而导致偏瘫,此类患者需长期卧床,运动功能及生活自理能力均显著受损,是压力性损伤发生的高危人群[9]。针对缺血性脑卒中偏瘫长期卧床者,进行有效的护理干预对于改善肢体功能康复,降低压力性损伤形成有重要意义,同时还能改善患者生活能力,提高其战胜疾病的信心[10-11]。

本研究对照组实施压力性损伤预防护理,观察组在对照组的基础上联合功能体位摆放护理干预,比较两组压力性损伤干预效果及创面愈合时间发现,观察组干预后压力性损伤治愈率显著高于对照组,创面愈合时间显著短于对照组,说明针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,能有效促进压力性损伤早期愈合。另外比较两组干预期间能量代谢指标发现,干预期间观察组能量代谢指标中热量摄入量及尿素氮生存率均显著高于对照组。同时比较两组干预1个月后营养指标发现,干预1个月后观察组转铁蛋白水平、前白蛋白水平及白蛋白水平均高于对照组,说明针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,在一定程度上对改善患者营养摄取,改善机体营养状况有重要价值。观察组发生创面感染、发热及严重疼痛的患者比例显著低于对照组,进一步说明针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,对降低患者住院期间并发症,提高治疗效果有重要价值。观察组生活质量评分为(86.50±10.70)分,显著高于干预后对照组的(70.80±8.20)分,说明针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,在提高患者生活质量方面有重要价值。

针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,相对于单纯的压力性损伤护理干预,功能体位摆放护理则从治疗角度出发[12],提高通过静止性的反射抑制和持续性控制等方法来对抗应力运动模式,有效减轻肌痉挛,提高肢体分离运动能力,对正常肌力以及关节活动的恢复发挥显著的促进调节效应,同时还可对结缔组织起到一定的保护意义,以上效果是通过药物无法企及的。而且采取机体功能体位摆放,以最适宜体位摆放为基础,有效的分散应力点压力损伤,降低肌肉与神经受压迫导致的损伤可能,较大程度地缓解局部组织受压状况,从而较大限度地避免了压力性损伤形成[13-14]。同时通过结合机体功能体位摆放,加强患者主被动活动[15],进而促进胃肠道活动[16],加强营养物质吸收利用率[17],进而促进热量摄入[18],改善机体营养状况[19-20]。结合有效的压力性损伤护理,更好地提高患者应对压力性损伤的认知度,提高护患支架拟定沟通交流,解除患者不良心理情绪,促进护患和谐[21-23]。

缺血性脑卒中者其发病后多合并机体肢体功能障碍,运动功能受损,同时可能合并认知功能障碍、吞咽困难等。有研究提示,缺血性脑卒中患者发生压力性损伤的比例高达30%以上[24],且其发生部位以骶尾部、髋部以及足踝部多见,不仅影响患者疾病的康复进程与生活质量,还可能因严重感染而危及患者生命。目前临床护理针对缺血性脑卒中后压力性损伤的防治提出了“防护一体化”概念。有效的功能位摆放,在一定程度上能刺激各组织、关节的神经突触建立,促使患肢、健肢关节感受到被动运动刺激,对于减少患者长时间卧床期间的并发症,尤其是压力性损伤,提高患者肢体功能恢复,促使被动式关节训练加强患侧血液循环,防治关节僵硬与关节硬化有重要意义[25],还可为患者及早期下床活动奠定良好基础。另外在条件成熟时,还可协助患者在床边活动,适当站立和步行训练,并在护理人员的监管下避免训练过程中不良事件发生。以上进行的功能位摆放训练,还在较大程度上起到刺激损伤中枢神经系统运动神经建立,使其形成新的神经通路的作用[26]。

综上所述,针对缺血性脑卒中偏瘫压力性损伤患者实施压力性损伤预防联合功能体位摆放护理干预,可有效促进压力性损伤愈合,改善机体营养状况,减少并发症,提高患者生活质量。