户外音乐节互动仪式共睦态体验形成机制及后续效应

——以迷笛音乐节为例

2023-09-10张先悦

张先悦, 张 茵

(北京林业大学 园林学院, 北京 100083)

旅游学术领域强调旅游者主观性在旅游体验中的意义,比如Natan指出个体的主观感知和行为是旅游体验的核心要素[1],并多以个体旅游者体验出发考察旅游动机、旅游者行为以及旅游意象等[2].这种主客体分离视角对于旅游体验内涵的探讨是有偏差的,狄尔泰的生命哲学体验论、梅洛身体作用体验以及杜威实用体验论都摒弃了分离思维、赋能整体、联系与互动[3].因此,具有群体性和互动性特征的旅游体验现象,突出自我与他人、环境的相互联结,需要更进一步研究和阐释.对此,谢彦君等[2]率先对旅游情境中的共睦态旅游体验加以概念性界定,国内学界对存在于宗教仪式[4]、古镇[5]、民宿[6]与草原[7]中的共睦态体验进行了实证探索,包括情感状态特征、影响要素、生成条件与产生时段等.

共睦态现象本身属于仪式理论的范畴,Turner等[8]指出其是在仪式的阈限阶段出现的.Graburn的旅游仪式理论提出旅游也承担着仪式功能[9],旅游中的共睦态便是群体旅游体验意义所在[10],由此仪式理论对于共睦态体验研究至关重要.兰德尔·柯林斯[11]提出“互动仪式链”理论是研究特定情境中互动性群体体验的重要视角,认为互动仪式在特定情境中是一个因果关联与反馈循环的过程.在群体旅游体验形成的过程中,共睦态以现场的、实时的和短暂的欢腾状态出现,同时仍具有体验整体性、关联性与生成性的特点,是旅游情境下旅游者与环境和他人交流互动形成的结构统一体.

现有关于旅游共睦态体验研究多以谢彦君等[2]从现象学视角提出的补偿体验为支点,描述特定旅游类型表层现象,而从仪式理论出发对旅游体验共睦态的探究尚不足.节事活动具有强烈的仪式性和参与性,对于从仪式视角研究共睦态体验具备先天优势.本文采用互动仪式链理论,探讨户外音乐节共睦态体验的构成要素及形成机制,以期推动仪式理论在旅游体验范畴的深入研究.

1 文献评述与问题聚焦

1.1 户外音乐节旅游体验户外音乐节作为人类与音乐艺术相连接的节庆活动,已成为人们追求美好体验和身心快乐的重要方式,也往往成为一个目的地重要的文化景观[12],在学术界引起广泛关注.迄今户外音乐节旅游体验研究主要集中于体验维度、情境空间和体验效应等方面.

在户外音乐节旅游体验构成维度上,Packer等[13]指出户外音乐节参与者的体验包括音乐、节日、社交和逃离4类,音乐体验是基础,促进了参与者之间的联系(社会体验),并为庆祝(节日体验)提供共同关注点,同时为参与者提供脱离日常生活的环境(逃离体验),进而促使参与者理解新自己、感知新世界.在此基础上指出户外音乐节旅游体验涵盖音乐、节日、社交、逃离和新奇5个层面.Duffy等[14]认为户外音乐节体验主要围绕空间参与而产生的个人自我实现的独立感与社交归属感.Cashman[15]以互动的角度将音乐节体验分为现场表演、与其他参与者和表演者的互动以及与构建空间的互动等3类.对学者得出的户外音乐节旅游体验维度进行总结,发现有3个关键维度影响户外音乐节体验,分别为空间因素、身体因素以及空间与身体的互动因素,即参与者与周围地理空间环境和其他参与者之间的交流和沉浸,突出表现深入而直观的音乐体验与情感,高参与度是最本质的属性.

户外音乐节体验与其特殊情境与空间特性有关,乐迷们在音乐节期间聚集到特定地方来聆听音乐、观看表演和放松自我,实现身体与精神共在[16].当代音乐节己脱离了早期的嬉皮文化语境,为乐迷提供了一种“摆脱外界束缚,逃离都市桎梏,脱离世俗约束”的体验情境[17].Anderton[18]从文化地理的角度入手,认为户外音乐节是在社会结构被暂时反转中形成的“建立联系、破解隔阂”的世界.Laing等[19]认为户外音乐节是具有高度亲密联结和强烈群体精神的社会性空间,参与者共同体验产生团结意识.

在体验效应方面,Bowen等[20]指出音乐节创造有趣的节日气氛,为个人成长和群体发现提供机会.文献[21]指出音乐节参与者可以更好地认识自我,减少个体焦虑,重新认识生命的意义和价值,并更乐于终身学习.文献[22]发现音乐节可以有效消解人与人的紧张感及距离感,促进参与者产生群体归属感,更积极地参与社会活动.

结合以往户外音乐节的研究成果,本文认为户外音乐节是以现场音乐表演为载体、群体亲密联结共同参与、摆脱日常逆反结构的反转体验空间,从而促使参与者获得个体认同感与群体融合感.户外音乐节所产生的旅游体验与赵红梅[23]认为的“共睦态”体验不谋而合,是一种抛开世俗偏见、跨越身份差异之后的群体共同体验.因此,本文基于音乐节社会性空间来研究旅游者群体的高峰体验——共睦态体验.目前研究尚缺少对户外音乐节旅游中群体高峰体验的阐述,因而本文将就此展开讨论.

1.2 共睦态体验Turner等[8]在《仪式过程:结构与反结构》中提出了“communitas”现象,该现象是在仪式中的“反结构”阈限阶段出现的.文献[23]将其译成“共睦态”,是指参与同一宗教仪式的人群间产生齐一、平等、团结的强烈情感状态.许多旅游人类学家认为共睦态也与旅游活动相关.Graburn[9]的旅游仪式论将旅游视为一种“神圣的仪式”,具有“反结构”特性.这从理论上为共睦态体验在旅游过程中的存在提供了依据.

国内学界赵红梅[23]最早开始研究共睦态旅游体验,她指出共睦态体验也是一种最佳旅游体验,包含旅游者身份被夷平,毫无芥蒂的交流,产生息息相通的情感的“反结构性”,旅游情境与旅游行为各方面的“逆反性”,伙伴关系中共享情感的“群体性”与补偿匮乏,实现自我的“补偿性”.在相关实证性研究中,李应芝等[4]以梵净山为例,指出佛教文化共睦态旅游体验是一种具有群体性、逆反性、神圣性和世俗性等特征的情感状态.谢彦君等[2]对旅游体验共睦态进行概念化研究,抽取出主要的意义成分包括空间、时间、人和物4大要素,在此基础上从场域、关系和程式3个核心范畴构建旅游体验共睦态生成的情境机制,进而得到严谨的概念范畴界定,即旅游者在群体互动的旅游情境中,依循于建构性程式而形成的一种忘我交融、和谐共鸣的体验状态.徐英[7]在此基础上探讨了草原旅游情境下旅游者在自然仪式阶段达到群体性共鸣的高峰.光善军[6]结合旅游补偿体验理论分析了民宿共睦态旅游体验的形成条件,只有当旅游者和民宿目的地产生互动交融时,才会形成高峰体验.

虽然共睦态体验被认定为一种所有旅游者都有可能发生的理想状态,然而并非所有旅游者都能达到[23],需要具有特定的产生条件和内在的形成机制.目前关于共睦态体验研究中的“互动仪式”范畴在旅游情境中的诠释仍存在较大的发掘空间.节事旅游尤其具有显著的群体性和互动性,在共睦态体验研究中具有突出的研究意义与典型价值.

1.3 互动仪式链共睦态现象本身产生于宗教仪式中,属于仪式研究范畴.国外从20世纪初开始从社会学角度研究仪式,Durkheim[24]认为社会群体在仪式过程中创造特有符号,并通过仪式与符号进一步维系群体结构.Goffman[25]超越宗教仪式范围,从日常生活仪式的角度研究问题,并指出仪式是一种情感表达和关注彼此的机制,可以促进群体团结和群体符号化的形成,具有即时性、共有性、真实性的特点. “互动仪式”一词就来自于Goffman的研究,主要指一种加强群体凝聚的表达意义性的程序化活动. 兰德尔·柯林斯[11]受Goffman互动仪式理论和Graburn旅游仪式论等影响,创新性地提出了互动仪式链(interaction ritual chains)理论.

局部情境、情感能量和互动仪式是互动仪式链理论构成的3大核心要素.这3大要素的关系为:人们的一切互动行为都发生在一定的“情境”中;而情境中的“互动仪式”是一个具有因果关联与反馈循环的过程,宛如一条“链”;情感能量是互动的真正驱动力,情感能量最大化也就是互动仪式的结果.谢彦君等[26]指出旅游情境中的体验互动过程会促进旅游者情感能量的聚集和释放.可以看出互动仪式链的理论命题对群体和互动旅游体验活动有较强的实践阐释.旅游学借鉴共睦态现象,并应用到“世俗仪式”旅游共睦态体验研究中,也不免需要以仪式理论与旅游体验理论交叉融合的思维看待问题.共睦态体验的产生与互动仪式链理论中3大元素紧密相关,从互动仪式链视角来探究共睦态体验的形成是深度贴近的方式.

目前国内大部分互动仪式链相关研究集中于新闻与传媒等领域,近年来互动仪式链理论被纳入到旅游领域研究之中.刘会燕[27]阐述古村落游客体验本质和互动机制的关联,进一步探讨了古村落游客互动中的主体、仪式要素和结果的相互作用.殷英梅等[28]运用互动仪式链理论阐述了人际交流的动机和流程,认为主客持续交流产生共同关注物,从而实现了主客间的情感共享.孙欢娜[29]建立了节庆旅游的互动仪式,并展开分析节庆旅游仪式的主客互动体验感.纵观旅游体验的整体性、情境性和生成性等特点,现有互动仪式链理论对旅游情境中体验研究主要集中于互动仪式现象描述、体验情感分析和主客互动机制,缺乏对高峰体验形成过程的研究.因此,本文以互动仪式链作为主要理论视角,对户外音乐节中共睦态体验的构成要素与形成机制进行探究,从而补充节事群体旅游体验的研究空缺,促进互动仪式背景下对于群体高峰体验的认知.

2 研究设计

2.1 研究案例迷笛音乐节(Midi festival)是中国规模最大和最有影响力的音乐节.迷笛音乐节(文内简称迷笛)由北京迷笛音乐学校于2000年创办,2002年从室内走向户外,开启了我国户外音乐节的时代.迷笛至今已成功举办44届,已成为全球华语地区最大的摇滚音乐节,被称为中国的“伍德斯托克”.

强烈的共睦态体验、身份认同和情感依恋是迷笛的显著特征.迷笛带有狂欢性质,被乐迷称作存在于真实世界中的“乌托邦”,甚至被部分乐迷亲切地称为“家”.在迷笛现场,参与者会产生强烈的情感联结和反结构的群体体验,并试图寻求真实的自我以及群体认同.与另一个知名度很高的户外音乐节——草莓音乐节相比,草莓音乐节被戏称为“外企野餐,学生春游”,参与者缺少强烈的认同与依恋,乐迷们集体欢腾形成的共睦态体验也远不如迷笛现场.因而以迷笛作为案例研究对象,具有典型性和代表性.

2.2 研究方法分析户外音乐节共睦态体验形成的因素和机制,需要扎根于具体情境之中,通过凝练、分类并归纳,进而总结出核心结论与观点.这种自下而上的研究方式符合扎根理论的推理思路.扎根理论是由Glaser[30]和Strauss[31]创立的一种定性研究方法,其核心是在原始资料基础上,不断比较、思考、分析,进而建构反映本质的概念理论.编码(coding)是扎根理论关键环节,并包括开放性编码、主轴性编码和选择性编码3项步骤.

在操作过程中,本研究首先针对迷笛音乐节旅游体验在哔哩哔哩(BiliBili,文内简称B站)收集Vlog独白文本,然后采用扎根理论方法对独白文本进行分析,将资料导入Nvivo 11.0软件,基于严格的扎根理论3级编码处理步骤,最后依据编码结果对理论进行描述、提炼和抽象.

2.3 数据收集网络收集数据快捷方便、调查结果相对客观的特点已在国内外学界达成共识.伴随着互联网数字时代的发展,人人都可以将出游时拍的照片或视频发布到网络媒体上,向大众传达自己所观所想.本研究将迷笛音乐节游客发表在B站的Vlog作为进行扎根理论分析的数据来源.

Vlog传播内容更具真实性和客观性,旅游者发表于网络上的Vlog往往是无诱导影响下的自觉自愿有感而发,感受体验真切自然.Vlog叙事性很强,拥有较完整的叙事段落,这与互动仪式链理论相互呼应,便于探寻总结完整的故事线.Vlog的视频节选是游客高峰体验的象征与记录,独白或交流的文字能够呈现旅游者真实的在场心理及情绪表达,是有价值的研究数据.

B站是国内最早出现Vlog视频的平台,因其较强的包容开放性,深受众多青年群体喜爱,他们旅游经验丰富,视频内容表达清晰独到、情感充沛真实,并且B站关于迷笛音乐节的Vlog资料十分丰富,适于采集数据.

在Vlog选择过程中,遵守以下标准:第一,由于共睦态体验是一种群体性体验,因此需判断发布者是否是结伴出行,或者是否在现场与他人存在高频互动等;第二,Vlog话题的关注度比较高,作品数量多且播放量高,以确保该Vlog具有广泛的情感认同性.本文最终选取了10篇Vlog,共计4 471字的独白文本,其中8篇用于扎根理论编码(表1),其余2篇用于饱和度检验.

表 1 选取B站Vlog的相关信息

3 范畴挖掘与模型构建

3.1 开放性编码:提取概念和范畴开放性编码阶段要求对原始材料逐句分析,从中发现可以表征概念类属的独立的意义单元,并命名形成概念,继而将相似概念归纳总结形成范畴.本文对独白材料进行开放性编码(表2),将资料分类抽象成不同的概念,然后对体现户外音乐节共睦态体验特征的概念进行比较和归纳,形成45个基本概念.然后,将同一类属的概念聚集,根据逻辑、内涵等进一步抽象化,形成11个范畴,分别为:环境逆转、身份逆转、互动行为、狂欢仪式、共享情绪、节奏强化、积极情绪、群体团结、群体道德感、自我实现和人际成长.

表 2 开放性编码分析示例

3.2 主轴编码:选取主范畴主轴编码是进一步整合初始范畴之间关系的过程,主要步骤是在基于研究情境对范畴不断比较、联系、合并、类聚,进而提取主要范畴.本研究在得到11个初始范畴的基础上,共形成4个主范畴(表3),包括逆转阈限、互动仪式、群体情感能量和成长体验.

表 3 主轴编码分析

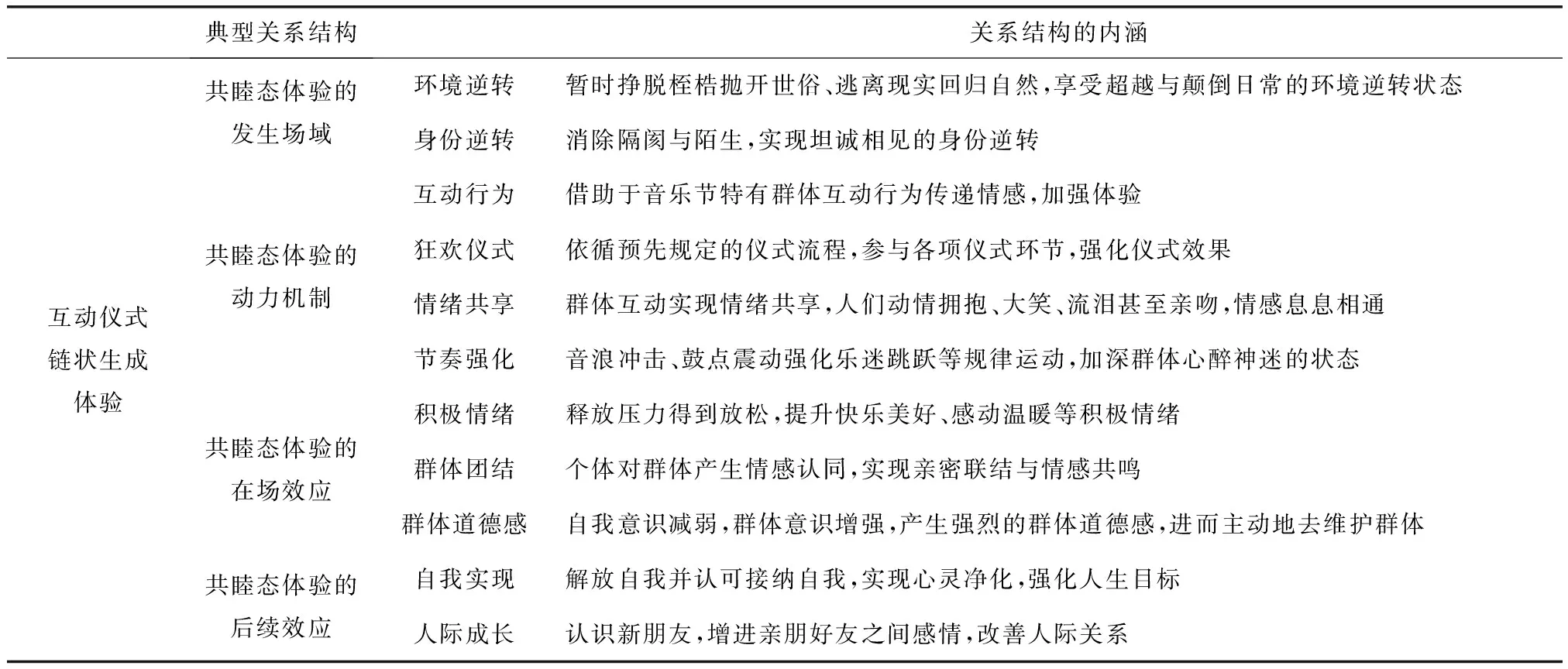

3.3 选择式编码:甄别核心范畴,形成“故事线”选择性编码通过构建“故事线”将主要范畴与初始范畴联系起来,推演归纳核心范畴.经过结构识别过程,梳理出核心范畴是“互动仪式链状生成体验”;总结出故事线为:户外音乐节共睦态体验是在逆转阈限中发生,通过互动仪式强化群体情感能量的成长型生成体验(图1).由此,本文构建出由互动仪式链主导的户外音乐节共睦态体验产生模型(图2),由 “共睦态体验的发生场域——逆转阈限”“共睦态体验的动力机制——互动仪式” “共睦态体验的在场效应——情感能量最大化”“共睦态体验的后续效应——成长体验”构成.

图1 主范畴的典型关系结构

图2 产生模型:户外音乐节互动仪式共睦态体验

共睦态体验是一种生成体验,形成于互动仪式链中,是情感能量最强烈的表现形式.逆转阈限是共睦态体验发生的转换场域,互动仪式是推动共睦态情感能量形成的动力机制,成长是共睦态体验深远的后续效应.可见,互动仪式链状生成体验的核心范畴统领整合所有主范畴和初始范畴,同时各主范畴和初始范畴相互联系(表4).

具体来看,户外音乐节旅游体验是发生在不同于日常生活环境的身份逆转与环境逆转的音乐场域中,通过参与互动仪式中的互动行为与狂欢仪式获得宣泄,节奏强化群体之间的情绪共享,释放群体情感能量,形成强烈积极情绪、群体团结和群体道德感的共睦态体验,进而促进游客自我实现与人际成长.

表 4 主范畴的典型关系结构

最后,用剩余2篇独白文本进行饱和度检验,并未发现新的范畴,说明本文建构的互动仪式链下户外音乐节共睦态体验形成机制模型达到理论饱和.

4 户外音乐节共睦态体验的构成与产生

4.1 发生场域:户外音乐节共睦态体验的逆转阈限户外音乐节旅游世界所营造的具有“反差”特征的情境,便是不同于日常生活的逆转阈限,由环境逆转和身份逆转两方面实现.

1) 环境逆转.参与者在差异化环境下摆脱外界束缚,逃离都市冷冰冰的桎梏,投入迷笛激烈热情的怀抱中,并通过狂躁音乐发泄自己内心的压力、不满与日常生活的烦恼.在周边环境层面,乐队音乐节奏的韵律感、舞台营造的视觉效果、乐迷们的群体疯狂行为、脚下的草地泥土、露营帐篷与温暖篝火等,视觉、听觉、触觉、嗅觉等都是重要的环境刺激源,促进参与者对现场环境的感受更加强烈,具身性体验也更加深刻.在这里,迷笛营外的规则等级与道德约束都被分割开来,让人回归营内独有的自然纯粹与简单,通过反结构来实现对结构化例行生活的补偿.

2) 身份逆转.迷笛在户外不设置观众座位,更没有因票价高低而分设不同层级的区域.现实中的阶层等级与身份地位被弱化,所有参与者都是自由平等的.参与者可以选择在舞台前方人群中随着鼓点跳跃,也可以选择在远离舞台的地方陪伴朋友静静聆听.在这个以音乐为核心载体的乌托邦里,所有人的身份被夷平,彼此陌生的人们也能没有隔阂地围聚在一起纵情,人与人之间卸掉现实伪装的“保护膜”坦诚相见,进行纯粹的感情交流,从而获得最为本真的体验.

4.2 动力机制:户外音乐节共睦态体验的互动仪式音乐节游客共通的情感在行为互动与仪式依循中传达,并通过现场的音乐节奏和韵律得以强化.

1) 互动行为.柯林斯[8]认为通过身体在场并借助于符号互动行为,会形成情感共享的情感能量.在迷笛演出舞台现场能看见搭肩膀、绕圈转、追逐玩闹等常见群体互动行为,还可以享受如甩头、跳水、开火车、POGO等更加极致的音乐节互动表演.这些行为加深了群体情感体验,沸腾了现场情绪.“当战国舞台的鼓声一响起,我们跑着笑着跳着高呼着呐喊着,扛着大旗从四面八方聚在一起.我们总是搭着身边陌生人的肩膀,甩动着怒吼着,即使满身是泥,也毫不在意.”(V5)

2) 狂欢仪式.迷笛是具有狂欢性质的现代音乐节庆,是属于青春岁月的乌托邦.谢彦君等[26]指出群体互动依循于建构式程式达到体验共鸣.迷笛是一项周期性仪式,参与者依循预先规定的仪式流程,在特定的时间聚合在身体灵魂共在的空间中,参与集体行动形成群体体验.例如,迷笛营内部的“泥笛小火车”“万人大合唱”“战国舞台的摔跤比赛”等,都是强化仪式性的环节,就像是寺庙里的“合掌跪地”,教堂中的“礼拜”,这些环节被乐迷们默认,并必不可少.乐迷通过参与这些仪式环节,与音乐、乐手、同伴等建立连接,与个体、群体和环境对话交流.“迷笛传统项目:战国舞台摔跤,黑衣服胖哥是真猛,车轮战屹立不倒.蓄谋已久的特别活动,冷焰火点燃的瞬间,所有的美好情绪都在沸腾…”(V1)

3) 情绪共享.迷笛为群体情绪共享提供了平等自由的氛围.在这个共通的意义空间,参与者释放现实生活中的压力与不满,抛开世俗偏见与束缚羁绊,纵情忘我地表现自己与感染他人.迷笛成了乐迷们情感释放与互动交流的场所,人们尽情拥抱、一起欢笑、动情流泪甚至忘我亲吻,人与人之间的情感息息相通.

4) 节奏强化.迷笛现场以摇滚乐为主要风格,乐风强劲.干脆分明、整齐划一的节奏给参与者带来强烈的冲击感,音浪能震到心脏和裤脚.“这一刻,随着鼓点的一响一停来挣脱外界束缚,享受那种间接性的耳鸣和晕眩,不需要品味,只需要接受”.(V1)除摇滚乐外的民谣抒情音乐,节奏跌宕情绪迭起也促使乐迷形成高接收度,感悟美好生活,肯定自身价值,对未来充满期待.节奏性跳跃、点头、甩动臂膀带动所有人开始幅度相同的肢体震动,共同进入心醉神迷的状态,达到灵魂共振的效果.

4.3 在场效应:户外音乐节共睦态体验的群体情感能量群体情感能量是旅游者在户外音乐节现场参与互动仪式后,形成的共睦态体验主要在场效应.群体情感能量通过互动仪式的驱动达到最大化,呈现积极情绪提升、群体团结和群体道德感的效应特点.

1) 积极情绪.迷笛把在现实生活中或麻木或挣扎的人们,圈在一片与世隔绝的草地中,让他们从烦恼又无奈的日常生活中解脱出来,感受自由放松的差异化生活.虽然是片刻短暂逃离现实,但参与者平时焦虑紧张与压抑悲伤的消极情绪大大减缓甚至一扫而空,快乐美好与感动温暖的积极情绪涌上心头.“蓄谋已久的特别活动,冷焰火点燃的瞬间,所有的美好情绪都在沸腾.”(V1)无忧无虑的状态才能使自己认识更真实的自我,并做好回归现实的准备,去解决需要解决的问题,然后和无法解决的问题和平共处.

2) 群体团结.乐迷们会通过一些疯狂粗暴又简单直接的肢体动作,如跳水、死墙、开火车等参与到迷笛现场中来.如果初到迷笛,人们可能会选择旁观其他人疯狂蹦跳撞击.但是迷笛强烈浓厚的氛围不会让他仅仅去凝视,受到音乐的感染和同伴们的拉动会自然加入其中.当个体开始模仿他人的行为,做相同的肢体动作时,就意味着他已经加入了这个群体,成为了群体中的一员.“融入战国第一步:观察.下一步就是加入了.从视频的抖动程度可以看出来我也开始甩头了,大家已经处于一个癫狂状态中.”(V8)柯林斯[8]认为互动仪式会促使 “成员身份符号”的产生,以及个体认知向群体认知的转化.当个体发现群体中的他人行为和自己相同时,会潜意识认为他人的思想也和自己相同,同时强化了自我认同和社会认同.参与者通过参与互动仪式意识到自己是迷笛群体的一分子,并认同迷笛群体的“成员身份符号”,人与人的联结因迷笛而变得前所未有的亲密.迷笛是一条鲜明的群体纽带,把人串联起来.在这里所有人亲密联结,群体串联,达到彼此交融,情感共鸣.“迷笛是一张情怀,迷笛是我们的家.因为回到迷笛就是过年,就是家人团聚的时候,因为每一年我们都会在这里团聚.”(V6)

3) 群体道德感.群体不仅仅包括乐迷组织,志愿者、乐队以及迷笛组织者也都是群体中的一部分.被大家亲切称之为“家”的迷笛也因所有人共同参与和体验而变得更有意义与价值.迷笛弱化了个体的主体性,强化了群体性,产生强烈的群体道德感,进而主动地去维护群体.比如,有人在现场破坏环境时,乐迷会站出来劝解;有人对迷笛乌托邦表示怀疑时,乐迷会主动维护迷笛的形象.“我们都是迷笛的一份子,我们都是家人,我们都在自觉维护迷笛.”(V2)

5 户外音乐节共睦态体验的后续效应

情感能量不仅体现在游客在场的身体感受上,也积累储备于日常情境生活人们的意识流中.人们通过经历互动仪式体验群体高潮之后,唤醒后续在自我实现和人际层面的成长体验情感.

1) 自我实现.在迷笛外的日常生活中,人们被社会家庭角色所禁锢,被道德规范所约束,被规则秩序所控制.我们渴求认识真实的自己,却又没有机会来实现.迷笛便提供了找寻自我、重新认识自我、肯定接纳自我的契机.在迷笛里,言行举止不必受到制约,参与者可以解放内心另一个自己,无需伪装和隐藏,表现最鲜活自由的自我,也更明白自己想要什么.

“年轻人为什么需要这样的狂欢?因为我们每个人都需要一个时候解放内心另一个自己.”“最棒的人都有点疯,其实我们都是神经病,对,我们回家了.我们都是时代的病人,无法被拯救,我们只能互相温暖.这就是我们的青春,最鲜活自由的我们.”(V5)

“它会变成深埋在心里的一颗种子,慢慢生根发芽,最后变成广阔的草原.它正在用一颗柔软的心脏为未来描绘一个伟大的蓝图.我们乐此不疲,追逐日月星辰,但我们从不追赶时间,所以我们永远年轻,下次再见.”(V8)

2) 人际成长.参与者之间的交流互动跨越了社会阶层的差异,抹平了身份地位的悬殊,抛开了世俗功利的羁绊.人与人在共同价值观与共有情怀之上和谐依赖,达到情感共鸣.这种互动不仅能维系现有的人际关系,增加亲朋好友陪伴相处的时间,提供交流沟通的机会,增进亲近感情,加深对彼此之间的认知与了解,还会使参与者建立起新的人际社会关系,比如认识志同道合的朋友,找到兴趣投机的群体,提升归属感,消解疏离感.

“希望大家明年见,我爱你们每一位,明年一定要见到你,一定要回家.如果明天要离开,请再给我一个拥抱好吗?带着我的爱,如影随形,下次见了,家人们.”(V6)

6 结论与建议

6.1 结论本文基于互动仪式链理论,运用扎根理论方法,尝试对户外音乐节共睦态体验的构成范畴进行描述性解释,并对户外音乐节这一特定旅游情境下共睦态体验的形成机制进行梳理,进一步补充旅游场-互动仪式-情感能量架构在体验研究的深度,为音乐节事情境下共睦态旅游体验研究提供更具解释力的理论框架.研究发现,首先,户外音乐节共睦态体验本质上是一种互动仪式链状生成体验,由逆转阈限、互动仪式、群体情感能量和成长体验4大要素构成,各要素相互联系,并通过互动仪式链生成展开.其次,户外音乐节共睦态体验形成机制分为“发生场域——逆转阈限”“动力机制——互动仪式”“在场效应——群体情感能量的最大化”“后续效应——成长体验”4个层面,即人与人之间在身份逆转与环境逆转的音乐场域阈限中,通过参与互动仪式中的互动行为与狂欢仪式来实现群体情感共享的状态,节奏强化情感联结,释放群体情感能量,最强烈的表现形式即为群体性高峰体验——共睦态,并促进自我实现和人际成长.最后,户外音乐节作为一种群体性现代节庆,具有高参与性、集体性体验特征.户外音乐节建构超越日常逆反结构的情境,为参与者聚集共通提供了自由平等的意义空间,在情境下参与者按照一定的程式在高度关注和现场互动的展演中与音乐、自我、他人、时空连接,终而形成集体兴奋.

6.2 建议户外音乐节在节事策划中应着重打造身体共在、情感共享的音乐节日空间,同时增加互动机会,使游客获取更多仪式参与感.例如,在环境方面可打造更具创意的舞台效果,设计更别致的海报和logo等标识,规划更合理方便的玩乐线路,优化安保方式维持更安全有序的秩序;在活动方面,可以增加蹦床、攀岩和游泳等游乐设施,与潮流品牌IP联名设计游玩项目,在现场为乐迷提供免费的演奏乐器,在露营区开辟乐迷表演的平台,在正式表演结束后举办篝火晚会等.通过为乐迷之间、乐迷与乐队之间、乐迷与环境空间之间提供互动交流的链接纽带,参与者展现自我并共享情绪,共睦态群体体验也得到不断强化.