从“我”到“我们”:小学道德与法治“交往型”教学建构 ①

2023-09-07◎孙静

◎孙 静

义务教育道德与法治课程标准(2022年版)明确提出,课程以“成长中的我”为原点,将学生不断扩大的生活和交往范围作为建构课程的基础。道德与法律的基本规范,就是在人与人、人与外部客观世界的交往实践所形成的关系中建构的,并用以调节这种关系的行为准则。因此,道德与法治课程以“自我为原点”,由建立人与人之间的关系,逐步拓展为建立人与自然、家庭、社会、人与国家和人类文明的关系,这是从现实中的人通往社会化人类的“共在”过程,人的“共在”在结构上表现为人与自然、人与社会、人与人类的统一。[1]本课程强调社会发展与个人发展的辩证统一,这也是建构从“我”到“我们”的过程。

这要求教学从单向授受、被动灌输转向主动体验、多维互动对话,强调发挥主体间性的交互作用,促进学生的社会性情感发展,将外部的知识与要求转化为自觉认同,实现知行合一。基于这一理解,我们立足学校和学生实际,带领教师具象化理解道德与法治课程的育人价值和交往互动性要求,探索其内在的学习机制和关键环节,从而形成了交往互动的教学观念和可操作性的“交往型”教学模式,着力推动小学道德与法治教学方式转型。

一、“我”与“我们”:道德与法治课程育人价值的具象化理解

(一)“我”与“我们”的内涵意蕴

德育着重培养国家认同、文化认同、价值观认同,因此,必须在教育过程中尽可能消弭差异性,超越多样性,以便塑造公民的同一性、共同性和“我们感”。德育过程是塑造“我们”,而不是制造“他者”。[2]这不仅强调了道德与法治课程的育人功能,更明晰了育人落点。而要塑造“我们”,形成“我们感”,需要先形成“我”的同一性,实现自我认同,再通过“我”与他人及客观世界的交往实践所建立的(共在)关系中,超越自我形成“我们”这一本就存在的共同体。在这一消弭差异性、塑造共同性的实践过程中,实现自我身份认同、社会关系认同和集体认同,最后指向政治认同。[3]这为构建指向自觉认同的道德与法治“交往型”教学提供了核心理念。

基于这一认识,我们借鉴交往教学理论中对学生学习的认识,将学生道德学习行为的关键要素厘定为关系联结、情感认同、道德自省和自主建构,四个要素形成一个可循环、可跳跃的交互活动过程。其中,关系联结是小学道德与法治学习发生的逻辑起点,交互活动是学习的核心。由此,力求揭示小学道德与法治的内在学习机制。即学生在各种社会关系和社会交往活动中,通过积极的互动作用,学习并建构起“我”与自身,“我”与自然、家庭、他人、社会,“我”与国家和人类文明的关系,在健康的自我意识中,实现“我”到“我们”的认知,提高社会化情感,逐步形成正确的思想与价值观念、行为规范,为融入社会生活奠定坚实基础。“交往型”教学从“我”到“我们”强调社会发展与个人发展的辩证统一,回归育人本质。

(二)“交往型”教学的关键表征

其一,“我”与“我们”双向建构。既建构“我”与自然、与他人、与社会、与国家和人类文明的联结,这是道德学习真实发生的逻辑起点,从而实现“我”到“我们”的认知,促进小学生的社会化程度,为融入社会生活奠定基础;又在参与多元主体交往活动中,形成情感认同,正确认识自己,建构起健康的“自我”意识和认知,为良好的个性化发展奠定基础。

其二,“情”“理”世界真实可感。情感与思维是道德实践的两个基本要素,构建起交往实践的“关系场”,学生在关系场域中,经历从角色认知-身份认同与理性思辨-价值认同的思维和情感全身心投入的社会性互动中,在智慧碰撞和情感交流的思想融通中,发展社会性情感,这是实现道德与法治课程的思想与价值引领作用的关键。

其三,“知”“行”合一实践体认。在师生共同建构的实践场中,强调引领学生在具体真实的情境中亲历真理形成与行为转化的过程以获得真知;在体验真理、感悟反思中做到真懂;在情感认同中达到真信;在解决问题中能够真用,在道德实践中体认思想与价值观念和行为规范。这是经历关系联结-情感认同-道德自省-自主建构的实践学习过程,实现从认知、认同到行为自觉。

二、“交往型”教学机理:从“我”到“我们”的价值实现

小学道德与法治“交往型”教学强调从“我”到“我们”架设关键的支柱性教学路径,即识别情感需求-凝练主题情境-设计角色关系-创设实践任务-研制实施互动式评价,力求促使教师从教学思路设计转向为学生学习服务,通过主体间的交往互动促进学生社会性情感发展,切实落实本课程的育人价值。

(一)创设交往互动学习环境:以情感需求识别唤醒关系联结

“交往型”教学关注教学环境与师生情绪情感的联系,注重构建有利于创造向善的、和谐的、健康的教学环境,在与环境互动、在环境中互动,唤醒学生的自我认知。这要求教师要能够识别学生的情感需求。促进学生的健康情绪情感发展是道德与法治课程的主要目的,基于已有实践,我们进而转向帮助教师识别不同年龄学生的情感需求。教师要从评判学生转为观察学生,通过神情、行为表现,捕捉学生的内心想法,寻找学生的情感需求。例如,利用神秘盒子游戏,促进学生将不敢表达的负面情绪说出来;通过故事对话,探寻调皮的学生渴望与人互动但又缺乏规则与行为边界的原因等。

师生情绪情感与师生关系、师生关系与互动环境具有内在统一性,要满足学生的情感需求,教师要先学会表达情感,教师情感表达方式与教育角色相关。我们鼓励教师充分利用“身份”转换,建立与学生的情感连接,从而唤醒关系联结。例如,以“同学”身份建立信任,了解事件真相+以“法官”身份公正权威,评判事件正误+以“母亲/父亲”身份温和处理,争取双方互相包容=合情合理地解决问题。

(二)明确交往互动价值导向:以“我”的关系线索凝练主题情境

“交往型”教学以核心素养培育为导向,着重凝练以“成长中的我”为原点,以“我”与外部世界各种关系为线索的主题内容和情境,发挥本课程的思想与价值引领作用。

一是凝练主题内容序列。我们将核心素养细化为能践行的核心观念,凝练了纵向螺旋上升,横向贯穿始终的教育主题序列,从而使教学目标具有导向性,主题内容呈现结构化。例如,社会主义核心价值观“诚信”教育主题序列,围绕“养成诚实守信的个人美德和优良品行,做诚信的人”的核心观念,以我与自身、我与他人的关系为线索,凝练低、中、高三个学段的主题。低年级以“我很诚实”为主题,做到诚实、不说谎;中年级以“说话要算数”为主题,做到无论对他人还是对自己说话都要算数;高年级以“学会沟通交流”“传承中华美德”“学会尊重”为主题,从尊重自己、人际交往和中华传统文化三个角度理解讲诚信的价值,进行诚信教育。

二是设计主题教育情境。教师以主题教育内容为导向,设计主题情境,强调体现思想与价值引领性。以“我与国家和人类文明”主题情境为例:教学“改变世界的四大发明”时,教师呈现了纸杯、纸巾等生活中常见的纸制品,引发学生产生联想:“从它们的共同特点,你想到了什么”。学生通过预习教材会想到造纸术和四大发明,并能够用“伟大的”“灿烂的”“前所未有的”等词语,评价我国的四大发明。教材中培根的话“印刷术、火药和指南针这三种东西已经改变了世界的面貌”,让学生产生了共鸣,对“我国的四大发明怎样改变了世界的面貌”产生了好奇,从而激发探寻欲望。这一情境基于学生已有经验,具有思想与价值引领性,并具有产生共鸣的话题,能激发学生进一步展开学习探究。

(三)激发交往互动主体情感:以角色关系设计引领自省认同

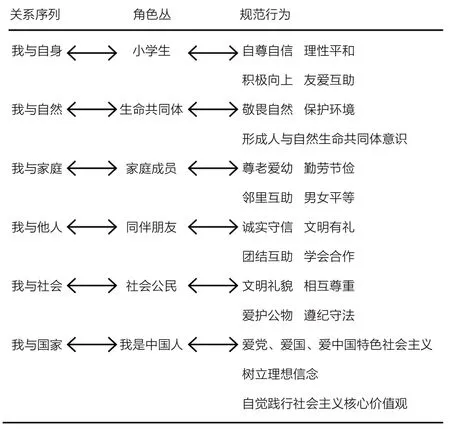

“交往型”教学着重描绘关系联结-身份认知-情感认同的学习发生和发展轨迹,引领学生在多重角色体验中反思,进而产生“我们感”。通过建立关系联结,即依据小学生逐渐扩大的生活和交往范围构建交往关系结构;进而体验多重角色,即通过角色代入增加体验感,引领学生体验多重身份,认知多种关系,激发认同感。由此,立足双向建构,引领学生在反思和自省中,重塑个人行为规范。我们绘制了交往关系、交往角色和规范行为图谱(见图1),为“交往型”教学的实施提供指引。

图1 “关系序列-角色丛结-规范行为”结构图

例如,五年级学习“星星之火可以燎原”一课时,为引领学生感悟精神内涵,教师设计了一组角色:“假如你是当年红军队伍中的一名将领,你会给你的士兵制订什么样的军规”“假如你是井冈山上的一位老百姓,看到这样的军规是怎样的想法”“假如你是当年的一名红军战士,面对这样的军规你又会怎样做”,希望借此将学生代入革命场景之中。但是,学生始终站在旁观者角度,仿佛听“他人”的故事。我们分析了学生不能卷入学习的原因,即缺少对中国共产党领导的人民军队与老百姓的关系认知,只是在盲目猜测中进行角色转换。于是,教师先设计了一组体验活动,引导学生在“做”中感知军民关系,进而在红军将领、红军战士和老百姓的角色转换中,理解每一种角色的心理想法,体会到中国共产党始终坚持一切为了人民,产生了对中国共产党的认同感、崇敬感。通过这样的教学改进过程,教师感悟到,只有在交互活动中建立起角色关系,启蒙爱党情感,才能引领学生树立起做听党话、跟党走的民族复兴奋斗者的理想信念和行动自觉。

(四)转化交往互动核心观念:以实践任务创设促进学习迁移

实践任务承载着课堂真实学习的发生和发展,具有知行反思性的实践任务更有利于促进知行合一。“交往型”教学围绕核心观念细化设计宏观、中观和微观实践任务,以主题核心观念为指向,设计单元任务和课时任务,并联结为实践任务群;理解核心观念,设计分析和解决问题的问题链。我们基于对核心观念的理解,提炼出“剥洋葱式”的思考方法,设计核心问题统领下的系列问题;进而转化核心观念,精选活动方式,从而选择适宜的交互活动方式,引领学生在解决真实生活问题的实践中迁移和转化核心观念,实现道德的自主建构。

例如,围绕“践行和弘扬社会主义核心价值观,坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,增进中华民族价值认同和文化自信”的大观念,我们设计了如下大单元任务:讲中华优秀文化和革命传统故事,在故事结构的情境中,探究核心价值观点;具身体验中华文化的源远流长与博大精深,感悟其中蕴含的中国古代劳动人民的智慧;探究生活变化,感受社会主义制度的优越性;用喜欢的方式,表达自己作为中国人的自豪、对中国共产党的热爱和对中华传统文化精神和革命精神的传承和弘扬。课堂在基本问题“中国共产党人的精神谱系是什么?中华优秀传统文化、中国共产党人的精神谱系与社会主义核心价值观的关系是什么?怎样传承和弘扬中华传统美德和革命精神?”引领下,学生展开了对话体验、价值思辨、理解运用、道德实践等交互活动,实现转化和践行核心观念。

(五)建构交往互动学习共同体:以多元评价深化自主建构

立足教学实践,我们研制了“交往型”教学“互动式”评价方式,强调在多维度、多角色交互评价中,可见可感学生的发展和进步,并形成写实性成长档案。以多元主体的交往互动评价,建构道德与法治学习共同体,共同促进学生健康发展。

其一,基于SOLO分类理论设计评价任务群。我们将“交往型”教学四个关键要素的指向作为学习评价的四个维度。即关系联结,指向学习的真实性;情感认同,指向学习的能动性;道德自省,指向学习的深度性;自主建构,指向学习的实践性。以教学支持关键要素:唤醒、激发、引领、促进为教学支持的四个维度,按照“主题情境-角色关系-交互活动”的思路,设计评价任务群,研制评价量表(见表1)。以评价促进学生的真实学习和真实发生进步,促进教师从关注“教”转向关注“学”,设计教学。

表1 “交往型”教学学习评价表

其二,以“争章”活动为载体构建多元评价场域。我们以小学生常见且喜爱的“争章”活动为载体,通过自评、互评相结合,学校、家庭、社会评价相结合,积累增值性评价的证据。“争章活动”评价内容丰富,其中,“家务能手章”,鼓励学生做好自己能做的事;“敢于挑战章”,鼓励学生勇于实践,敢于尝试;“美好公德章”,鼓励学生积极参与公共生活,增强责任意识;“环保小卫士章”鼓励学生具有环保责任和行动;“爱国章”引导学生具有家国情怀,赓续革命传统。如:结合各年级课程内容,开展的“创新章”活动,一年级学生学习“挑战第一次”后,观察月亮一个月,并绘制阴晴圆缺图。这不仅促进学生锻炼观察能力和坚持的意志力,也促使教师改进教学方式方法,拓展家校协同育人途径;三年级学生为社区环保献计献策,社区工作人员参与到教育中,既是学生学习的协助者又是评价者;五年级学生探究可降解塑料,撰写的可降解塑料与不可降解塑料的比较研究,获得市青少年创新奖,激活了学生的创新思维。

道德与法治“交往型”教学在揭示学习发生机制的基础上,强调各种社会关系和社会交往活动的积极互动作用,建构“我”与外界各种关系联结,在健康的自我意识中,实现“我”到“我们”的认知,促进社会化发展。以此挖掘交往型教学方式与政治认同、道德修养、健全人格等素养的内在联系,在学生心中播下真善美的种子,筑牢理想信念之基,实现学生从小听党话,永远跟党走的行为自觉。