边界与出圈

——张道兴“行走边界”画展座谈要录

2023-09-01张道兴

罗世平(中国画学会副会长兼秘书长):今天与许俊、纪连彬、李汉平相约一道来国家画院展厅,以张道兴先生“行走边界”的展览为话题,特邀张先生一起座谈当代中国人物画的创作。在当代的人物画家,尤其是写意人物画家中,张先生是深受美术界关注的。“行走边界”是您这次展览的题目,展出的作品有画,有书法,还有印章,作品从20世纪80年代到2023年,前后跨越了四十多年。张先生您的人物画,特点非常鲜明,风格大成,但您仍然没有停歇下来。今天相约,想请您谈谈“行走边界”对您的人物画创作的意义。

张道兴(中国画学会名誉副会长):我是位军旅画家,中国画学会创会时的老人,很荣幸中国画学会借着我这个展览,一起谈谈人物画的创作问题。我1950年当兵,在部队机关工作,画画百分之百业余,喜欢抽点空就抹一点,至于为什么画人物画呢?因为在部队,画要有主题,所以离不开人物。其实我个人的兴趣很广,刻个图章、写个字什么的。我的书法启蒙是两本字帖,记得我小时候还不认识字,大人就给我一本颜真卿的字帖看,还有一本小字帖,也是写颜真卿的张濂,本家的老爷爷,是清末最后的一代科举进士,进了翰林院。我小时候爱看小人书,七侠五义,对黄三泰、窦尔敦这些人物都有印象,高兴了就拿铅笔头在我奶奶的墙围子上画,画了好多,重新捡起画是到了部队以后。我没有进过学堂,画画是从窗户外边往里看,基本上是按照美术院校的教学路子走的,没走太偏,这是万幸。

先说说“行走边界”。我对行走边界这个概念没有更深的研究,但是我意识到,中国画是有边界的。后来我就延伸思考,不但是中国画,其他艺术门类也都是有边界的,没有边界的艺术样式持久不了。比如北京曲剧为什么花那么大力气提倡也起不来,就是因为边界模糊,它是从说唱,从单弦、京韵大鼓这一类衍生过来的,边界模糊,所以艺术样式就难持久。在戏曲界有“破圈”一说,科学界叫“出圈”,总归都说的是一种边界意识。

我的展览为什么叫“行走边界”?这里的关键词,一个是边界,一个是行走。我认为任何艺术都是在动态中的,动态就是不能一成不变。恩格斯在1886年有一段论述,认为世界不是一成不变的事物的集合体,而是过程的集合体。其中的意思一个是过程,一个是集合体。按照钱学森的解释,集合体就是系统论,过程就是不断的补充、研究、调整。所以我用了行走,就是承认任何艺术样式、艺术门类或者其他的样式都是动态的,不是一成不变的。我真真切切地相信这句话,我的所有活动也是处在动态的,都不可能是一成不变的,所以我就用了一个行走,承认这个边界是动态的,承认自己在边界里面要不断地调整,不断地演进,也可能偶尔破点圈,但整体部分还在圈里。我只是拿来用一用,是自己的创作感受。我认为有边界,但是要行走,要不断调整,又要随时可能部分破圈。

可能因为破圈,中国画可能会另外出现一个艺术样式,它从中国画派生演绎出来,但是跟中国画又拉开了距离,形成另外一个边界,有没有可能呢?不好说,我认为会有这个可能的。我不是质疑当代艺术,因为当代艺术在当代还是有价值的,大家都在这个语境下思考、活动。

许俊(中国画学会副会长):现在这个“当代”应该还是带引号的,有特指。当代艺术,我个人认为就是当代人进行的艺术创作。

张道兴:看来当代艺术边界不清楚。所以用当代艺术解释不一定准确,是吧?应该是当代艺术行为。我自己在小杂文里写有一段,说别人怎么样我不知道,我的将来都是懵懂的,懵懵懂懂就消失了,懵懵懂懂参加了这么多活动。意思是说总是有些东西弄不清楚,要让我把什么都说得很清楚很明白,显然是做不到的。

许俊:张老师您是谦虚,我觉得您是以您的作品做了最好的回答。您开始说到您自己的艺术成长、学习经历,我想提几个问题。

您最初从书法入手,在中国传统文化中找到了一个切入点。您也谈到了对戏曲的理解,借戏曲说了艺术边界。我想问的是,一般来说画家从书法入手,画山水画、花鸟画的画家比较多,而您是画人物的。记得《中国书法》在20世纪80年代对您有专文介绍,当时介绍人物画家写书法的文章并不多。我见过您最早的作品,留下的印象很深。记忆中您那张画虽然是国画,好像素描的感觉更多一些,人物塑造有阴影,所以我想问您是不是学过素描?现如今人物画应该怎么画?您刚才说到了边界的问题,我理解就是一个“度”的问题。您刚才说是“行走边界”,您是如何把握住的?您的人物画的造型本身已经完全脱离原来这种对形象的“如实描写”了,这些“形象”加入了您对艺术形象的理解,从展厅中的作品可以看到,您将中国画的艺术表现又往前推进了一步。这是我的观感,提到的几个问题,希望张老师能给予解答。

张道兴:我的素描是缺课,我的画最早也没什么素描关系,就看着一些西方的东西拿过来参照参照。笔墨这个东西,我认为自己很杂,作品里边你仔细看,都杂七杂八的,很多东西我都吸收进来。我提出三俗:世俗、民俗、通俗,我觉得接地气。当然我反对、不赞成媚俗、低俗。我刻的图章很多都是把我一个阶段的一些心得,刻个图章,留下点烙印。乡俗如母嘛!我的很多东西都是从乡间的、民俗的东西拿过来的。比如说剪纸,木版年画,庙堂壁画,小时候看的哼哈二将什么的,这些对我都有启发。那时候的小人书,特别是武侠小说都是有程式的,都有其固有的边界。人物一个动作,系什么腰带,都是这么画,那就是程式。

许俊:能在您的画里头看出对传统的程式有理解,但是您又没有去照搬那些程式。传统的程式,《芥子园画传》里已有总结或体现,但您是以自己对艺术的理解又重新整合了,用的是自己的方式。

张道兴:后来我也得以调整。1962年与黄胄一同出差福建,那一段时间我跟黄胄天天拎着速写本,他到哪儿我跟他到哪儿。他说你别老跟着,你自己得画,光看不行。实际上我一笔都没画,我那一个礼拜基本上都在看。后来我还写了一段纪念黄胄的小文章,李松说你写黄胄这段写得很好,反应很好。我举了黄胄画画的例子,比如说黄胄怎么削铅笔、炭铅笔,怎么画在宣纸上,怎么画在其他纸上,什么时候怎么画。他的很多小窍门都告诉我了,我也看到了。画战士,他说你先勾个脸,把眼睛赶快画上,不然一会儿他会睡觉。黄胄场面速写怎么来的?一次他看到一座小桥,一棵大榕树,他就画。我一看没兴趣,这有什么可画的?他画上树以后人来了,一会儿来一个老太太,一会儿一个妇女背着孩子,一会儿又一个砍柴挑挑的,过一个画一个,最后画出了大场面。开始他是用钢笔画在小本上的,后来改画成水墨。这让我开窍了,原来场面就这么来的!画人物先画什么后画什么,没有一定之规,他从眼睛画起,从脸画起,给我很大启发。所以我说画画得建立自己的一套东西,黄胄就有他自己的一套东西。跟黄胄去了半个月,回来有人说,你的画挺像黄胄的。听这话我头皮奓了起来,心想要跟黄胄拉开距离,这期间我做了出圈的功课。受人的影响,绝对不能粘得太紧。

许俊:“行走”就是一直在思考,在创作,当年傅抱石说过中国画要动起来,动起来才能增加温暖和活力。您画素描,经过了军艺系统的训练。张老师说过,要把一团纸的若干面在光线下的所有因素全部画出来。他认为学习中国画的过程中,需要有这样的写实过渡训练,甚至是超写实的。但张老师并没有顺着这条路子走,他只是借用,在比较中完成了对于素描的理解和在中国画中的运用。您在画上用了投影,是个灰调子,使得画面有了光感,用灰调子和重调子既往纵深,又往前突,这样画面有了视觉张力。

张道兴:尚辉在讨论的时候就给我提出问题,说你的素描画到没骨阶段了怎么办?我最近的作品,就是把线的表现和没骨结合起来,把线体量化。

许俊:您从入手开始,就有自己的想法,怎么去学,怎么去画,这个方向您找得特别准。那年一起在京西宾馆画画,我看过您画过很大的一幅梅花,梅花的造型跟您人物画的这些造型的理念和方式是一致的,体现了您的笔墨造型观。我觉得您用这种方式不只是画人物,其实是已经跳出人物画本身来进行的一种艺术处理,最后变成了自己的程式和风格,您是借人物画的形象,将笔墨表现往前推进了一大步。您这种对“笔墨形象”的理解,不是纯粹的文人画的笔墨效果。

张道兴:笔墨表现我还是比较重视的,因为中国画最大的边界特征就是笔墨。如果你不用笔墨,完全用素描或者假笔墨不行。但是笔墨要吃透也不容易,笔墨是什么?笔墨不完全是物质的,这里面很多是精神感受,内心的对造型的感受,对造型的消化、理解、重新定位。笔墨要离开造型就不好办了,笔墨还是要跟造型联系在一起,就只素描化不行。素描要不要?其实素描偶用一些,不是普遍地用,还是需要的。就跟炒菜一样,作为一种佐料,一点素描不要,就像炒菜不放盐,绝对不行,但是盐放多了,没法吃了,所以我把素描就是当成佐料。你看这个小战士偶尔在五官上用一点,头发都一根根描的,工笔也用一点,这里工笔画、写意画的边界不清楚,是并用的。

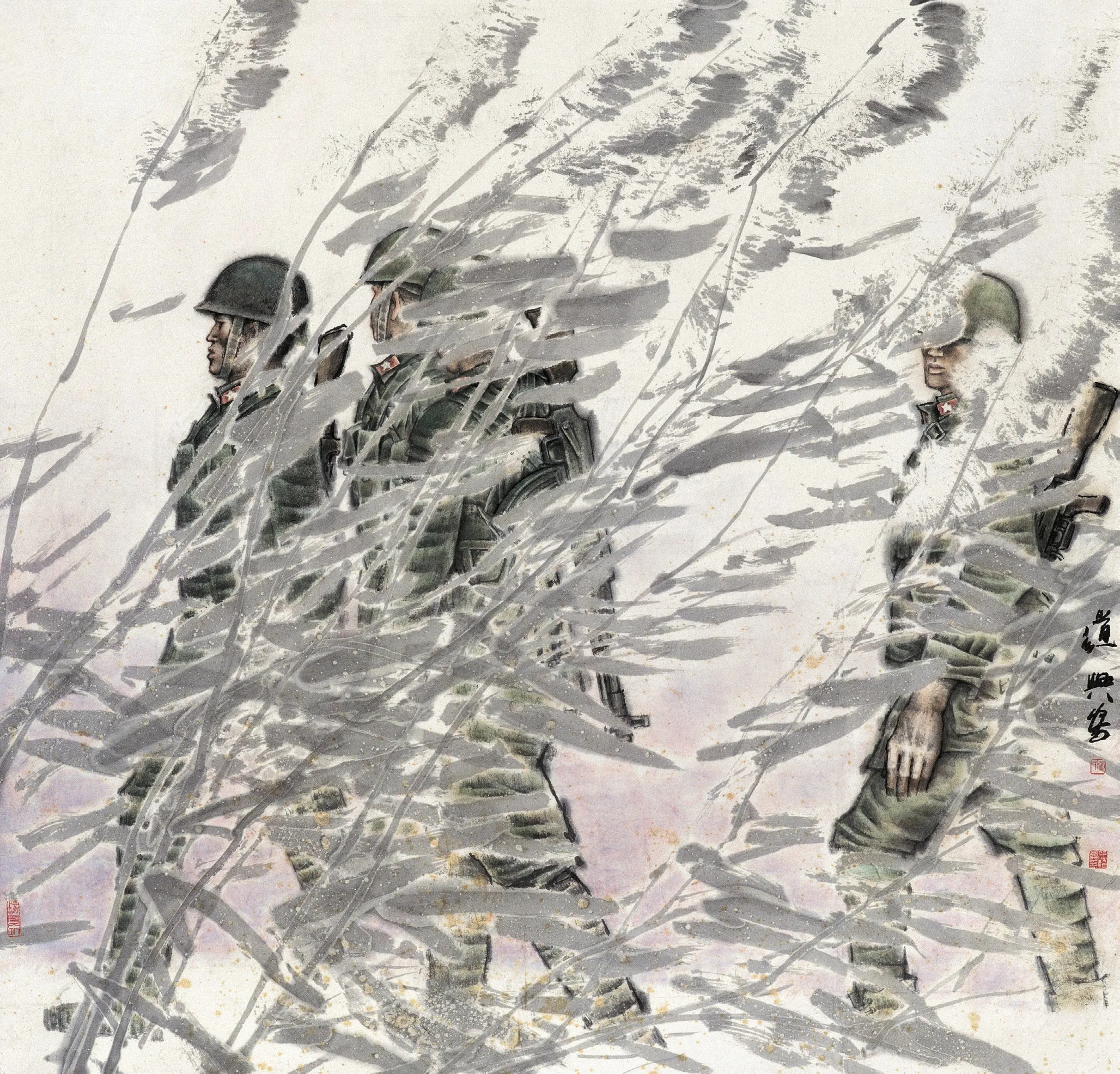

张道兴 疾风 124cm×129cm 1987年

非洲木雕对我的启发太大了。我看了美国非洲博物馆,震撼得不得了,怪不得毕加索欣赏非洲木雕,原来非洲木雕这么精彩,它把写实自由化了,彻底自由了,到了毕加索身上他就知道关节是两节,那么他可以画成三节。他也可以直接把手画在肩膀上,非洲木雕里面就出现过,这并不是毕加索的原创,但是毕加索自由应用了,所以毕加索进入抽象,他也没有完全甩掉具象,对非洲木雕这种呈现方式他已经吃透了,这是他最了不起的地方。非洲木雕是把写实彻底地给自由化了,结构自由了,图腾意识自由了,里头的所有的表现都自由起来了。所以非洲木雕给我最大的启示,就是它给了一个自由的写实性造型。所以说非洲木雕真的具有当代性,而又永远不过时。

纪连彬(中国画学会副会长):所以说“行走边界”真是张老师自己内心所想,实际上行走在边界就已经是出圈了,因为您在边界,哪里是边呢?但是您不越界,您在交界线上。我觉得,一个具有创新思维的人才会想到出圈又不越界。所以张老师的艺术自觉,在艺术思维上、艺术观念上,是一个倾向于不断创新的人,不断创新实际上是不断地发现自己。

许俊:但是您对笔墨的把握,有书法的功底,不管怎么弱化,它都是很凝重和有表现力的。

张道兴:这个说法我赞成。是这样的状态。到现在为止,我认为自己的短板还是在造型。

罗世平:张先生的人物画有三个突出的特点:一是线条。您画人物结构的线条,用的直线比较多,转折偏于方硬。看您画中的线,就想到启功先生谈书法时说的话:“字要见笔。”书法的艺术高度是字中见笔的统一,您画中的线也有这个特点。

张道兴:我想在这里再加一句,我从小写颜体,后来去了趟河南,看了相当多的碑刻、墓志,受到碑刻墓志的启发,后来有个变革,就是线条变得更加硬朗,线的应用碑化了。

罗世平:第二,您的画用墨与通常渲染方法不同,但在您的画中它又非常出效果,类似书法的“飞白”,像是有气在画里流动,透着斑斓感。

许俊:好像有很多马赛克在里面很意向地拼贴的感觉。

罗世平:再一个就是色彩,您画上的色彩,它不外在于形,也不外在于画面整体的气氛,而是形成了墨和色之间的互补关系。

张道兴:大画肯定是有小稿,后来再反复折腾,找资料找照片参照。我写过画照片的一篇小短文,收在画册里面。说的就是表现性。素描是表现性的,笔墨应该是表现性的,色彩同样是表现的,它们都是造型的一部分,我在这方面花了很大力气。

许俊:张老师的创作给我一个最大的启发,就是不择手段。在他创作的时候,灵感一来各种办法都敢用,而且用的时候又能很好地控制这个度,这是绝活。

张道兴:这也是我不拜老师的优点,拜了老师,老师盯着你看,不要这样画,不能那样画。这样旁边没人说,就可以随心所欲大胆地画,当然不可以出边界,乱来。

许俊:我觉得张老师只要一上手,笔就很沉稳,随便怎么画用线都不是飘的,这是书法童子功带来的。我觉得您现在的画已经是把形象和笔墨做了特别微妙的一种黏合。

张道兴:我还是胆小,不敢像非洲木雕那么自由。

许俊:张老师处理的形,不是现实的形,刚才您说到这个问题。还有一个对形的理解,我觉得现在有这么一种风气,画人物画变形的比较多,造型的太少。其实变形是在这个人物形体上的夸张,没有提升到怎么组合“形”的问题。这里说的“造型”,不是绘画时的造型,而是一种理念。

罗世平:您在构图的处理上,有没有特别去经营?

张道兴:比如说我现在多数的构图都可以叫封闭构图,是从电影上学来的,就是人物画头顶上不要对天空,背景上要有东西,把人物置于一个有背景的环境下,以环境背景来丰满他。

李汉平(中国画学会副秘书长):张老师,从您的作品中能够读到一些构成的元素,我想问一下,您是不是从平面设计中吸取了一些东西?我觉得您的每一幅作品好像都在认真经营着正负形的关系。

张道兴:我们画画,在画面是要找出平面来的,平面、体量这种表现都是相对应的,应该存在一些冲突,有些矛盾。咱们看黄公望的构图,他的高远、平远、深远用得很自由,其实他最大的造型特征就是小平台,一个山体后它用了几个小平台,这是黄公望山水的最大特征,成就他的绘画样式。结构的体量和平面性,是一对矛盾,但是你要兼用,将平面性和体量感组合在一起,有意识地制造一些冲突,这是我的想法。

许俊:用这种构成的意识来经营位置,已经不是简单按照中国画对构图的理解了。

张道兴:我总是觉得我的画还有不成熟的地方,总是觉得需要补充,需要修正。我和张卉一起去中国美术馆看珂勒惠支的艺术展,珂勒惠支对我的影响就很大。见到她的画册,鲁迅推荐过。珂勒惠支的雕塑对我启发也很大,雕塑,从山上扔下来不会摔坏,就说明造型体量都是特别的含蓄、饱满。给我的启发就是尽量要向中国画里放置体量。

许俊:线条本身也是高度提炼,就是去掉了很多影响视觉的线条,而且这种概括性的线条使画面组织起来,又很有一种装饰感。

张道兴:我认为东、西方的文化不一定设门槛,但是要设边界,边界是有的,门槛可以拿掉,可以打通,交流起来还可以不择手段,但是各自有各自的圈,有各自的边界,这是必须的。我曾说过,画面中要有黑、白、灰,我又加了一个飞白,书写性就是要注重飞白;画上要点、线、面,我再加入一个体量,点、线、面是平面构成的,要把体量放进去。我对徐悲鸿最欣赏的就是他的人体素描,画得真棒。放在西方都是高手,放在世界上都是一流的。

罗世平:纪连彬的人物画也是有跨界想法的。

张道兴:我说过他也属于跨界人物,我们都还是在边界上走,徘徊在边界左右,还没有全部跨越。看纪连彬的人物,表现性很强。藏族人民头上顶着天,脚下立着地,身上飘着云。后来我说云彩不能画了,全叫纪连彬画完了。

李汉平:他是把人物当山水画了。

张道兴:他的画也是表现主义的,就是作为一种构成元素,他把云情感化,天、地、人,云成了连接天、地、人的符号,强烈的符号。

李汉平:以前我零星看过张先生一些作品,我一直认为您挺学院派的,刚听了您讲的从艺经历,再回头对照您的画作,我才对画展主题“行走边界”有了一个新的认识。所谓“行走”,可以理解为一种学习态度。您刚才谈到一个学生要是学得离老师太近,就不是一个高明的学生,需要跟老师保持一定的距离。从您的“行走”上我理解这句话了,它意味着一种动态的学习方法。从您的作品中,也能理解到这种“行走”的意义。另一个概念是“边界”,您刚才说到“任何艺术都是有边界的,中国画也不例外”。按我的理解,您选择在“边界”行走,既不在“中间”,也不越出界外,而是界定在中国画这大范畴里。因为在边界,既可以大量吸收“界内”的养分,又可以看到“界外”其他艺术的精彩。从您的作品中我们也能看到,有中国民间艺术如年画、皮影,剪纸的元素,也有戏剧、电影的影子,甚至还感觉到一些非洲木雕、西画光影的观念影响。您所秉持的这种“行走”“边界”理念,使您能接触到多种文化信息、视觉信息,还能将这些信息完美地整合到一块,这是最难能可贵之处。

许俊:从这里引申出一个话题,李可染先生曾经说过:以最大功力打进去,以最大勇气打出来。以最大的功力打进去怎么打?比如刚才说到您学素描,其实那是打进去的一个过程,您有了对素描造型的理解。李可染对传统的山水画有很深的认知,我们看他临摹,并不像我们现在学院式的教学,如您所说,对一个艺术家要的是动脑子去学习。第二个问题是怎么打出来?如您前面谈到的边界,您不拒绝任何的艺术营养,您把它们糅到自己的创作中,这里肯定有您自己组合的一套程式和艺术语言的方法。

张道兴:可染先生还说过这么一段话,中国画笔墨过关的人数不多,自清到民国到现在,他举了几个人的例子,他说的笔墨过关是有尺度的。而且近代的大师有的没提,他的体系是强调中锋用笔,积点成线,不可能是绝对的中锋。他说中锋是最有表现力的,带有个性特征的中锋,对笔墨尤其地重视。

许俊:您的造型是完全有自己的语言,沈括说过一句话:书画之妙,当以神会,难可以形器求。可能我们现在对他这句话有误解。当然在中国画笔墨上,如您刚才说到的造型,其实是跟笔墨分不开的。

张道兴:笔墨与造型要连在一起说。如果我们把造型与笔墨彻底分离开就说不清楚了,当然笔墨的独立性也是有的,但是整体上看必须结合着。我还是举个京剧的例子,比如京剧所有的唱腔靠着京胡来陪衬、来伴奏。如果没有京胡,京剧特征可能就减掉一大半。咱们说杨派,杨宝森的唱要有杨宝忠操琴,杨派是靠他哥俩树起来的。可以说,唱腔和伴奏的关系跟笔墨和造型的关系有很多类似的地方。所以我们今天谈的笔墨无论如何不应与造型对立起来。从形式出发也罢,从造型出发也罢,尤其是造型,不能百分之百让笔墨摆脱造型,还是要把造型与笔墨尽量连起来研究。为什么不提造型单提笔墨?说造型是西方的,笔墨是中国的,我不太同意,我觉得中国的造型是很讲究的,中国的造型尽管是线的表现,没有线的没骨画法也是很了不起的。所以我说造型是个根本,到现在为止,我认为我的短板问题还是出在造型上。

许俊:我们要怎么把笔墨和造型很好地糅合成一体,这里肯定有很多的办法,说绝对点就是有绝招。

张道兴:我与黄胄一起,他说了很多故事,我要再不说就失传了。他说画画这一笔画不准你再来一笔,再不准了你再来一笔,有一笔准就对了,就怕一笔都不准。他举了个例子,他说打篮球进篮,你空投进去是两分,碰板进去也是两分,在篮圈上转几圈最后进去了同样是两分,他这个说法就是告诉你,不要怕重复,只要准就对了,给我启发很大。

这就是“偷艺”。与黄胄先生一起画画很高兴,你老是盯着看他画,他就得找话说。他说你画画得要拼凑,一定得拼凑,速写绝对不能瞬间把所有东西都记下来,画人物,画完一个再画一个,比如画婆媳俩,不能两个人同时都坐,婆婆先坐下来,画完后再把儿媳妇叫过来,一坐正好。这个窍门就是从黄胄那里学来的。他画一个民兵拿着枪在海边,当时我在场,她拿的枪是真的,人也是对的,在老乡家里拿把椅子给她坐上,他没画椅子,他画的是块石头,接着在人物中间拉条横线,画上几个船帆,就把这个民兵拉到海边去了,把人物环境凑到一起才那么完美。我今天创作确实学会了这一招,创作的时候就要“不择手段”,生活的时候要认认真真地向生活学习。

许俊:叶浅予先生也说过一句话:做人要老老实实,作画要异想天开。那就是艺术创作可以大胆想象。

张道兴:叶先生的速写,他画舞蹈速写关注重复动作,比如手甩在哪,出现第一次的时候,他记下来一部分,出现第二次他还记住这个部分,反复记几次,速写就成了。有的是默写,这个人画了一半走了,他要给补上,默写的能力就是要记住重复动作,模特儿走了以后你还能把他画下来,而且画下来的部分不感觉是你编造的,这对我启发很大。

罗世平:我们今天讨论人物画,借了张先生的展览作为话题,他在人物画创作方面提出了很可借鉴的学术问题,比如说创作的理念,创作的方法,语言的探索,艺术如何表现现实生活。对于这些问题,画家人人都会碰到,也都有自己的思考。张先生的思考,已经落到他的画面上了,他用“行走边界”给出了明确的答案。中国人物画表现的空间很大,除了能画轻松的小品,还肩负着画大作品、出力作的担子。张先生有关“行走边界”的创作理念和他的人物画创作,是很值得研究的。

许俊:张老师的绘画来自传统,但是张老师更面对现实、面对世界、面对未来。他的画,他“行走边界”的创作实践,给我们对艺术的理解提供了一个多元的解答。对中国画也好,对绘画的发展也好,他提供了一个很好的用图式解答的方式,给我们带来了很多的想象的可能。

纪连彬:在写意人物画上,张老师始终是一面旗帜。尤其我们这些年轻后学,确确实实非常关注张老师这样的人物画家,他一直是走在学术前沿的。他应该定位在改革开放40年以来中国画创作和实践成果的一个体现。这既是他个人的,又是这个时代的。他堪称改革开放中国画发展,特别是人物画发展的领军人物,他的学术成果是这一代人在中国人物画上不断创新的一个体现。

李汉平:张老师的绘画艺术是借助中国人物画这个载体进行的一番探索,其意义在于通过自己的实践极大地拓宽了中国画的边界,对其他画科如山水、花鸟都会有启示作用,对我有很大的触动。张老师这种在不懈行走中的学习态度,是值得我们学习的。

张道兴:感谢各位就我的画所展开的讨论,鼓励的话虽然有点过,但对我来说是一个动力。我的行走边界,一个最基本的考虑,认为中国画应该动起来,这是马克思主义的基本观点,事物都是运动的,不是一成不变的。要把自己看成行走过程中的一个阶段。如果把某个阶段固化在一个模式上,守住自己的个性,我不太赞成。我觉得脚下有“边界”,我犯点“小错误”问题也不大,出点“界”问题也不大。大家要考虑随时有“出界”的可能,但是不一定你能出得了“界”。出“界”并不是很容易的事,出“界”是一个时代或者一个历史阶段的过程。

中国画的短板还是出在造型上,其他的色彩、结构可能都有问题,笔墨也不成熟,但是核心的问题还是在造型上。徐悲鸿说过一句话,他说“写实造型是一切绘画的基础”。今天反省一下,在写实造型上,包括我在内,我们并没有吃透多少,空间还很大。如果按照非洲木雕来认识中国的写实造型,我们的空间还大着呢!我认为自由写实性很重要,画家要靠自己解放自己,要随时随地做一些突破行动。要想到艺术是动态的,要让写实造型艺术真正动起来。