城市风韵塑造中的超语实践

——以汉街语言景观为例

2023-09-01昌云露李丹丽

昌云露,李丹丽

(武汉大学 外国语言文学学院,湖北 武汉 430072)

在经济全球化、世界一体化的大背景下,世界人口及各类资源(如语言)的流动性大大增加,多语现象应运而生[1],成为各地语言景观的常态。语言景观研究是当今社会语言学中的一个热点,它通过考察公共空间中的语言呈现,探寻多元化语言景观构建过程中的动机、意识形态、决策等议题。

然而,随着社会的发展和科技的进步,语言景观中结合图像、声音、颜色等多模态的意义表征方式日益常见,以静态标牌为主要对象的传统语言景观研究已不能反映现代化都市中语言景观的全貌。因此,本文运用超语理论,以中国最长的商业步行街——位于湖北省武汉市武昌区汉街的语言标牌为研究对象,探究我国华中地区中心城市的语言景观现状,拓展超语理论在社会语言学视角下的研究路径。

一、理论背景与文献综述

(一)语言标牌与语言景观

语言标牌(linguistic signs)是现实环境中用以陈列、展示语言文字的物质载体,如路牌、街牌、广告牌、警示牌、店铺招牌等,呈现于公共场所语言标牌上的文字是社会语言学领域中语言景观研究的主要对象。[2]Landry &Bourhis认为语言景观是个宏观的总体性概念,包含了街道、公园、广场等中的各类语言标牌,譬如街名、地名、商业店铺招牌和政府建筑上的公共标志等。[3]后续,许多学者提出了自己对语言景观的理解,其中,对语言景观最宽泛、最深刻的定义则是由Jaworski &Thurlow从社会符号学角度提出的,他们认为语言景观是“语言、视觉活动、空间实践与文化维度之间的相互作用,特别是以文本为媒介并利用符号资源所进行的空间话语建构”[4]。这一论述与超语概念不谋而合,语言景观可视作城市风韵塑造过程中超语实践的成果。

(二)超语实践

超语(translanguaging)这一术语最初由威尔士著名教育学家Cen Williams在20世纪80年代使用,指的是在课堂内有计划、有步骤地使用两种语言进行教学。[5]Translanguaging的后缀ing表明人类的语言活动是持续进行的,强调语言使用者能够主观地、策略性地将自身符号资源用于交流和进行其他行为[6],前缀trans则表明其超越了语言边界,打破了传统学科间的壁垒[7]。超语的概念已从最初的教学策略拓展到了社会语言学等其他领域,演变为一种超越了语言结构的理论框架。其中,社会语言学视角下的超语研究主要包含拓展超语理论框架、关注日常交际中的语言实践以及语言和非语言资源在意义制造过程中的综合应用等。[8]

(三)文献综述

语言景观研究在国外已有逾40年历史, Landry &Bourhis合作的关于“语言景观和民族语言活力”的实证性论文[3]被视为该领域的奠基之作;Gorter首次从不同学科角度对语言景观领域进行了全面覆盖[9];Shohamy &Gorter希望通过强调该领域的局限性、边界和未来扩展的方向来使其具体化[10];这些学者的研究奠定了语言景观领域研究体系的基础,掀起了语言景观研究的高潮。相关论文集和2015年国际期刊LinguisticLandscape:AnInternationalJournal的问世标志该领域的研究走向成熟。

语言景观研究在我国起步较晚,在尚国文、赵守辉通过两篇综述性文章对语言景观研究的研究内容、理论来源、发展前景与挑战等状况进行全面展示[2,11]之后,该领域的发文量逐年递增。目前,国内语言景观研究所依理论主要有场所符号学理论[12]、SPEAKING模型[13]、三维空间分析模型[14]等。研究对象按照所在地区大致可分为三类:(1)旅游景区。这类研究主要考察旅游发展对景区语言景观构建和空间格局的影响。[15-16](2)民族地区。这类研究主要针对少数民族语言使用、语言政策制定等进行。[16-17](3)大都市。人口流动带来的多语现象在城市语言景观中日益凸显,这类研究主要以城市公共标牌为研究对象,探讨语言景观构建原则、语言管理和服务等议题。[18]

当前语言景观常结合图像、声音、颜色等多模态表征意义,前人聚焦于语言使用的研究略显局限。毕竟公共空间是动态的,考察语言景观时,文字、符号、声音、图像、标志物等空间符号也应被囊括在内。[10]因此,本研究用田野调查法采集汉街语言景观样本,在探讨传统静态语言标牌的基础上,分析其中的超语实践,即语言使用者如何综合调用整体资源库,创造出别具一格的语言景观。

二、研究方法

本研究参考Cenoz &Gorter的分类方法,把每一个独立的店铺或单位看成一个完整的分析单元[19],对语言使用的种类、数量、分布、比例、顺序、凸显性等进行统计分析,并密切关注语言景观中的超语实践案例,拟回答以下研究内容。

(一)研究问题

1.汉街语言景观中语言使用的种类和分布情况如何?双语与多语标牌的语言使用顺序和凸显性特征是怎样的?

2.汉街语言景观中超语实践的呈现方式和功能是怎样的?

(二)研究对象

武汉中央文化区位于湖北省武汉市核心地段,集文化传播、旅游、餐饮、购物、办公、居住等功能于一体。作为该文化区的核心,汉街两侧商铺主体为民国风格,现代和欧式建筑点缀其中,1.5千米的总长度使其稳居世界城市商业步行街榜首。迭代迅速的时尚快消品牌、吃喝玩乐一应俱全的商业内容和世界顶级文化项目丰富了汉街的语言景观资源,使其成为一个理想的样本采集地。

(三)数据收集与分析

语言景观研究中,语料收集最主要的方法是拍照和录像。本研究的数据样本来自对汉街两侧标牌和一切文字载体的穷尽性拍摄,笔者于2022年4月和10月分两次采样,共获得照片385张、视频42个,在删除了内容重复或功能类似的语言实体(language object)后,最终获得233个分析单元。本文首先利用Excel表格对分析单元中语言使用的种类、数量等具体特征进行初步统计,再综合运用语言景观理论和超语实践理论对数据进行定性分析。

三、结果和讨论

(一)汉街语言景观中的语言使用情况

信息功能和符号(或象征)功能是语言景观的两个主要功能。前者指它能反映某地的语言特征、语言边界、语言服务、社会语言构成和语言社会地位等;后者则指它能体现某地语言的价值与地位及民族语言群体的社会身份等状况[3]。

1.语言使用的种类和分布从语言使用的种类(表1)来看,汉街超过三分之一(40.11%)的标牌为单语(中文、英语、意大利语或丹麦语),超过一半(59.36%)的标牌为双语(中英、中日、英法或中文与丹麦语),包含三语(中英日)的语言景观仅有一例。

表1 语言使用种类

从语言的整体分布情况(表2)来看,在单一语言使用方面,英文占比最高。尽管根据2004年施行的“湖北省实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》办法”第三条“下列领域是推广普通话和推行规范汉字的重点领域:……(四)公共场所设施、招牌、广告及企业事业单位名称的用语用字……”和第十一条“商业……旅游、文化、餐饮、娱乐……及其他面向社会公众服务的行业应当以普通话为基本服务用语……”,汉街的语言标牌应使用或含有汉字,而事实上,单独使用外语作为招牌的店铺不在少数(25.67%),且使用的外语中绝大多数(95.83%)含有英文。尽管官方语言政策会对语言景观中的语言使用做出规定,受到语言权、语言认同、全球化背景下英语作为强势语言等因素的影响[20],实际的语言使用会与语言政策存在出入甚至冲突。

表2 语言使用的分布情况

2.语码选择在多语社会,语言标牌上的语言种类和多语标牌上的语言先后顺序往往受语言政策和规划的支配,绝非随意的选择。[11]

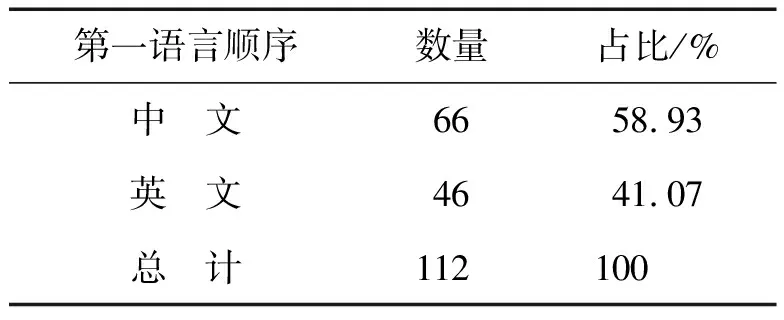

因此,语言的相对重要程度可以通过语言呈现的先后和尺寸的大小(即凸显性)来判断。Scollon &Scollon在考察标牌上的语码取向时规定,若语码垂直排列,优先语码位于次级语码右侧;若语码水平排列,优先语码在次级语码之上[12]116。从表3和表4的统计数据来看,中文作为第一顺序语言在汉街语言景观中所占比例超过半数(58.93%)。中文的强势地位也可以从汉街上含有政治意义和意识形态的语言标牌看出,如杜莎夫人蜡像馆前用中文书写的社会主义核心价值观立牌和主题为“喜迎二十大,礼赞新时代”的湖北省摄影作品展。

表3 双语与多语标牌的第一语言使用情况

表4 双语及多语使用的凸显性

3.英语的比重和功能在全球化浪潮中,强势语言必然会在国际间传播和扩散[2],尤其是作为世界公认通用语的英语。汉街的语言景观可以为英语的全球化提供实体证据,82.9%的语言标牌中使用了英语。可是细细探究,不难发现含有英语的语言景观中,英语和其他语言发挥的功能实则不同:商业标牌上的英文似乎用于向外籍游客提供信息,但广泛应用的英文对于非英语母语者的本地人来说,更多地发挥了象征作用。然而,大多数广告牌仅以英文书写品牌名称,产品相关的主要信息仍然由中文提供。正如汉街的语言景观中,英语主象征,中文主表意,中文的实际地位依旧高于英文。

(二)汉街语言景观中超语实践的呈现方式和功能

我们上一节讨论了汉街语言景观中语言使用的总体状况、特征及部分成因。本节内容则聚焦在汉街语言景观中的超语实践,并佐以具体案例说明。

汉街的独特魅力不仅源于其中西合璧的建筑风格,结合了图像、声音、颜色等多种模态来表征意义的语言景观[2]也功不可没,绝大多数商铺(80.21%)使用了三维标识,如立体字刻、塑像等,有些别出心裁的商家(1.07%)甚至使用了气味、水雾等丰富顾客的感官体验,见表5。

表5 汉街语言景观的多维度和多模态统计

1.非语言符号和语言符号的杂糅同时使用多语是超语实践的表现之一,它提高了双语和多语者的交流效率,具体体现为语言使用过程中协调多种语言、认知和符号资源的能力。[7]例如李维斯橱窗广告(图1)中,使用了乐高积木图案、文字和箭头符号等,但人们不会将标语读成“再玩箭头次”,而是“再玩一次”。读者自发地将玩积木的经历和对返回箭头符号的理解结合起来,顺利识别出商家传递的信息:消费者可以用彩色积木颗粒在服装上拼出个性化图案,将想象力穿在身上,呼应了“创意与快乐堆叠成趣,你的Look由你决定”的广告语。

超语实践突出意义建构过程中的多感官、多模态、多符号和多语言属性,即人们需要同时制造出尽可能多的不同信号来促进理解和交流。[7]例如,在汉街尽头的太极广场上,有一个供游客合影留念的红亭子(图2),上面有“I汉街”的标语,它化用了Nichola &Starks“我纽约”[21]中的心形图像,其实,它们都是超语实践的案例:动词“爱”的位置被心形的图案替代,但人们出声朗读时,会自动读成“爱”而不是“心”,图案所指的词性由名词变成了动词。再如珠宝品牌I DO的门店立面融合了一头镂空的大象塑像(图3),英文字符“I DO(我愿意)”作为西式婚礼誓词的核心,与忠于伴侣的大象形象融合,传递了品牌“一生只爱一人”理念,读者与生俱来的“超语实践本能”使得他们能充分调动自己的符号和认知资源[7],将语言传达的精神与自己的背景知识融合,进行意义的解读。此外,活跃在汉街周年庆海报(图4)和店面滚动字幕上的话题符号“#”,从网络社交平台蔓延到真实的语言景观中,这种打破虚拟和现实界限的意义构建亦属于超语实践。

2.方言vs普通话,中文vs英文,突破语言的界限超语理论强调人类能够刻意打破语言边界、在日常社会交际中创造新的表达与交流方式[7]。如国庆期间搭建的“汉GAI(街)市集”(图5),语言景观设计者在门楣上用汉语拼音字母(GAI)拼出了武汉方言的“街”(gāi);标语“花young武汉”则是利用发音近似的英语单词(young)替代汉字“样”,既表明市集商品丰富多样,又暗示其消费主体是年轻人;再如太平鸟店面前的标语(图6)“蛮久冒见,在搞莫斯”(很久没见,在做什么)用武汉方言亲切地向路人打招呼,一是表达了疫情期间无法开门待客的遗憾,二则表达了对新老朋友的期待。设计者根据不同的交际目的,使用了不同形式的语言资源[7],英文的运用彰显了汉街面向国际的姿态,武汉方言的嵌入则强化了地方认同,使得语言景观具备了地域特色。

3.多重感官取代语言传递信息人际间的信息大多数时候其实是依靠非语言符号来传递的。施丹兰(STENDERS)作为一个北欧沐浴护肤品牌,在中国非常小众。商家巧妙地将五颜六色的沐浴球堆放在印有“STENDERS, nordic bath delights”(施丹兰,北欧沐浴乐趣)的浴缸造型中,右侧喷泉的水流倾注到“沐浴球”上,产生丰富的泡沫和植物清香,观者的身心与周遭环境自然而然地融为一体,视觉、嗅觉等非语言具身符号将人、语言和场所串联起来[22],在传递产品信息的同时塑造出新颖有趣的语言景观(图7)。

4.超语实践塑造的诗意空间Jaworski将不具有明显的信息功能或实用功能的、含有文字元素的二维或三维物件称作“语言实体”,它们装饰城市空间,承担了美学或诗意功能。[23]名人广场的石像(图8)底座上,用金色楷体阴刻的楚地历史名人的字号与生平,以及街边矗立的石头上用篆书阳刻的“汉街”“丁酉”字样的红底印章(图9)都是富有诗意的超语实践实例:语言景观设计者依据荆楚文化自由地将不同模态(如颜色、大小、形状、字体等)组合起来,装饰了汉街的一方天地,语言景观的受众则通过调动自身的语言库存和非语言具身符号[8],体验浓厚的文化氛围。语言、视觉活动和文化维度共同作用下的空间实践[4]使得荆楚文化融入了汉街的一步一景中。

从2019年底新型冠状病毒感染突袭,武汉封城百余天,到现在疫情防控常态化,汉街的语言景观也展现出了时事变迁。中英混用、图文并茂的立体抗疫雕塑“WUHAN POWER”(图10)勾起人们对抗疫胜利的回忆,“共新生”则表现这座英雄城市浴火重生的新姿态。中西建筑风格的杂糅、传统与时尚元素的共现、多模态语言景观的加持,以及历史与现实的交汇,共同塑造了一幅荆楚大地的“清明上河图”,吸引着南来北往的游客,为武汉城市风韵增添了浓墨重彩的一笔。

汉街的语言景观有着多语言、多模态、多维度的显著特征,也呈现了我国华中地区语言景观的一隅。从语言使用方面来看,中文在城市景观中占据主导地位,凸显性最高,英文作为国际通用语,应用十分普遍,两种语言常常共现,却承担了不同的交际功能——中文主表意,英文主象征;从超语实践方面来看,汉街语言景观的创新性塑造和正确解读,都需要语言使用者既借助语言,又跳脱语言本身,综合调动自身的认知和符号资源库来建构意义和阐释意义。汉街作为“中国第一商业街”,能够实现传统和现代的和谐统一、文化和商业的齐头并进,语言文字扮演了不可或缺的角色,未来若能更大地发挥方言优势,城市风韵将更具特色。需要指出的是,本文仅考察了汉街一地的语言景观,不足以反映武汉整体的语言生态。此外,语言景观研究经近十年的发展,其研究对象不断拓展,理论依据不断创新,研究方法更加多元,期望未来有更加规范系统的分析框架作为考察多语种、多模态、多维度语言景观的依托。