人口老龄化对家庭数字金融参与的影响研究

——基于中国家庭金融调查数据

2023-08-29黄险峰刘姗姗

黄险峰,刘姗姗

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

一、引言及文献综述

近年来,人工智能、云计算、大数据等前沿技术蓬勃发展,金融服务与互联网技术有效耦合,低成本和快捷高效的数字金融应运而生,有助于实现金融服务实体经济良性发展[1]。新兴的数字金融作为促进普惠金融发展的主要载体,提高了家庭金融福利,为经济高质量发展提供了强大的推动力。

目前,国内外学者围绕数字金融展开了一系列的讨论,研究成果较为丰硕。国内文献中,一些学者从宏观层面考察了数字金融对金融需求的影响[2],包括数字金融与地区创业[3]、数字金融与金融市场的关系[4]以及数字金融的减贫效应[5]等方面。一些学者从微观家庭层面探讨数字金融对家庭行为产生的影响,具体包括居民消费[6]、金融资产选择[7]、家庭商业保险参与[8]、创业[9]等;一些学者则从微观企业的生产活动着手,探讨数字金融对企业融资[10]、企业创新[11]、企业价值[12]、投资效率[13]等的影响。国外文献中,一些学者发现,数字金融依托先进数字技术大幅度降低了金融成本和风险[14],突破了传统金融服务模式的束缚,改善了信贷资源错配[15],有效增强了金融服务可得性。但总体而言,现有关于数字金融的研究,较少关注影响数字金融参与的因素。通过对比2019年中国家庭金融和美国消费者金融调查数据,吴雨等(2021)[7]发现,中国的家庭金融市场参与比例较低,缺乏多样性。因此,研究家庭数字金融参与行为,尤其是对家庭数字金融参与影响因素进行分析,对提高家庭金融福利具有重要意义。理论上,家庭人口特征可能影响数字金融参与,老年人对新兴的数字金融接受能力较弱。国家统计局数据显示,中国自2001 年正式步入老龄化社会,65岁及以上人口占比首次超过7%,到2021年占比达到14.2%。在老年人口迅速增长的同时,不少老年人在融入数字生活过程中面临各种问题。如“老人不会电子支付,用现金买票被拒”“老人乘公交无法扫健康码,被司机拒载”等时常登上热搜。因此,在此背景下,考察人口老龄化对数字金融参与的影响,对数字金融发展过程中的“数字鸿沟”作出前瞻性判断和防范,减少家庭数字排斥的可能,兼具理论和现实意义。

相较于已有研究,本文可能的贡献主要体现在以下三点:第一,构建数字金融参与指标,以微观视角探究人口老龄化对数字金融参与的影响,关注人口老龄化影响数字金融参与的作用机理;第二,从风险偏好、金融素养、数字工具使用和互联网普及率四个方面实证检验人口老龄化影响家庭数字金融参与的作用渠道;第三,进一步探究缓解人口老龄化对数字金融参与负向效应的有效途径。

二、理论分析与研究假设

在老龄化背景下,家庭人口年龄重心上移,因而,人口老龄化对数字金融参与显然是一种“阻力”。人口老龄化不仅容易导致家庭风险态度趋于保守,而且会造成家庭总体金融素养降低。

一方面,微观主体的风险态度直接影响传统金融市场参与行为。传统金融使用频率越高,数字金融参与的概率可能越大。基于生命周期的风险厌恶假说,风险厌恶和年龄两者紧密联系[16]。具体表现为:风险厌恶随年龄增长而下降,但对于65岁以上人口,风险厌恶却随年龄增长而上升。此外,在金融市场上,风险厌恶家庭的风险资产持有比例相较于风险偏好家庭显著降低。因此,从金融需求角度而言,不同年龄群体对金融资产需求存在明显差异。与年轻人相比,老年群体倾向于持有债券和现金,而非风险资产。而传统金融资产需求较多的个体,所具备金融知识可能更丰富,转向参与数字金融的可能性越大,而几乎未使用过传统金融的个体可能由于金融知识和经验的缺乏,无法产生有效的数字金融需求。

另一方面,老年群体的“数字融入”困难,弱化了家庭数字金融参与。有研究显示,老年群体缺乏数字使用能力,在互联网接入、学习新事物态度和运用互联网资源方面与年轻人存在较大差距。社会和市场推出的产品主要迎合年轻人的需求,忽视老年群体需求[17]。第49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国60岁及以上老年群体仍是非网民的主要群体,60岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为40.8%。而在老年网民群体中,出示“健康码”或“行程卡”排在首位,占老年网民的69.7%,其次是购买生活用品、查找信息、叫车出行、订票和使用网上挂号、问诊分别占52.1%、46.2%、34.8%、33.9%、33%,使用网上银行仅占老年网民的32.8%。老年群体与年轻人之间的“数字鸿沟”可能是老年群体无法适应互联网产品和服务,难以跟上经济科技转型速度的结果。因此,即使有参与数字金融意愿的老年群体,由于缺乏必要的互联网知识和技能,也可能无法产生有效的数字金融需求。

基于此,本文提出假设1。

H1:人口老龄化对家庭数字金融参与具有负面影响。

通常而言,数字金融发展程度会影响微观主体参与数字金融的决策[18]。数字技术和金融服务融合克服了传统金融服务产品成本高、覆盖范围小的弊端,但中国数字金融发展的区域差异性仍显著存在。其中,城乡数字金融发展差异性主要表现在数字设备普及率。第49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021 年12 月,中国城镇地区互联网普及率为81.3%,农村地区互联网普及率仅为57.6%;城镇网民规模为7.48 亿,占网民整体的72.4%,而农村网民规模仅有2.84 亿,占网民整体的27.6%。从不同区域上看,东部地区数字金融发展得更好[19]。此外,数字金融发展程度越高的地区,不仅会显著提高金融需求方抵御、分担风险的能力以及金融供给方风险管理能力,而且能够降低金融需求和供给两方的附加成本和运营管理成本,从而提高数字金融可得性[20]。从客观角度上看,数字金融的发展程度可能成为行为主体金融决策的关键因素。因此,数字金融发展可能通过影响家庭的使用状况,在人口老龄化与数字金融参与之间发挥调节性作用,缓解人口老龄化对数字金融参与的负面影响。基于此,本文提出假设2。

H2:数字金融发展可以缓解人口老龄化对家庭数字金融参与的负面影响。

有研究显示,教育水平与家庭金融参与正相关,教育水平对家庭投资购买风险资产和参与金融市场具有促进作用[21]。教育程度高会拥有更多的金融知识,就更容易理解金融产品,参与金融市场。此外,受教育程度也与互联网银行的参与度成正比[22]。在家庭收入一定的前提下,户主受教育程度越高,越有利于减少金融排斥,增加家庭股市参与度。由此可见,教育是获取金融知识的有效途径,也是影响行为主体进行资产配置和选择的重要影响因素之一。具备良好的金融知识能够更有效地帮助行为主体提高金融决策的合理性,避免主体产生高借贷利率、低金融市场参与率和低资产回报率等[23]。因此,提高教育水平可能是减少金融排斥的重要途径,教育水平在人口老龄化与数字金融参与之间发挥调节性作用,进而能够缓解人口老龄化对数字金融参与的负面影响。基于此,本文提出假设3。

H3:提高教育水平可以缓解人口老龄化对家庭数字金融参与的负面影响。

三、研究设计

(一)模型选择

基于上述理论分析与研究假说,利用Probit 模型分析人口老龄化对家庭数字金融参与的影响:

其中:DFit为t年第i个家庭数字金融参与情况,如果家庭参与了数字金融,则DFit= 1,如果家庭未参与数字金融,则DFit= 0;ODit为t年家庭i的人口老龄化水平;Xit为控制变量;εit为随机扰动项。

(二)数据来源

本文使用的数据来自2019年中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,CHFS)数据,该数据全面细致刻画了家庭经济和金融行为。2019年家庭金融调查(CHFS)样本覆盖范围广,涵盖了除西藏、新疆以及港澳台地区以外的29 个省份、343 个区县、1 360 个村(居)委会、34 643 户家庭、107 008 个家庭成员的详细信息。经过数据清理后,共获得28 689个有效样本。

(三)变量设置

1.被解释变量

本文被解释变量为数字金融参与。参考已有文献[9],根据家庭对数字支付产品、数字信贷产品和数字理财产品的使用情况考察家庭数字金融参与。如果该家庭参与数字支付、数字信贷或者数字理财中的任何一项,则认为该家庭参与了数字金融。

2.核心解释变量

本文核心解释变量为人口老龄化水平。借鉴已有文献的做法[24],将每个家庭中年龄65 及65 岁以上的人口定义为老龄人口,用每个家庭中老龄人口占家庭总人口的比例来衡量家庭老龄化水平。

3.机制变量

本文在分析人口老龄化对家庭数字金融参与影响时,探讨了以下可能的影响机制:数字工具、互联网普及率、风险态度和金融素养。本文根据CHFS2019 问卷问题“请问您目前使用的手机是哪一种?”,若受访者回答为智能手机,取1,否则取0。由于CHFS2019 问卷中没有直接提问受访者家庭是否使用网络,本文根据“受访户平均每月网络费支出”来判断该家庭是否使用网络,并将使用网络的家庭数量与该家庭所在县包含家庭总数的比值来衡量县级互联网普及率。根据CHFS2019 问卷问题“如果您有一笔资金用于投资,您最愿意选择哪种投资项目”,数值1 到5 为不同投资倾向,数字越大表示受访者越不愿意承担风险。根据CHFS2019 问卷中关于利率、通货膨胀计算和投资风险认知相关问题来衡量受访者金融素养,通过加总受访者问答对的个数,构造金融素养变量[25]。

4.调节变量

本文借鉴已有文献的做法[26],采用北京大学数字普惠金融指数衡量中国数字金融的发展概况,具体包括数字金融覆盖广度指数、数字金融使用深度指数和数字化程度指数。此外,将数字普惠金融指数除以100,以确保结果的可观察性。根据CHFS2019 问卷中受访者的答案来衡量教育水平,文化程度为本科及以上的被定义为高教育水平,取1,否则为0。

5.控制变量

除上述关键解释变量外,参照已有的研究,考虑微观层面的数字金融参与还受到其他因素影响,设置可能影响数字金融参与的家庭特征和个体特征两个层面控制变量。具体包括:家庭人口规模;户主性别,性别男为1,性别女为0;户主婚姻状况,已婚为1,未婚为0;户主是否为党员,党员为1,否则为0;户主健康状况,户主使用数值1到5进行身体健康状况自我评价,数值越小,户主身体越健康;户口状态,户口是本市(县)为1,否则为0。

各变量具体描述性统计见表1所列。

表1 变量描述性统计

四、实证分析

(一)基准回归分析

表2 报告了人口老龄化影响家庭数字金融参与的估计结果。结果显示,人口老龄化对家庭参与数字金融的边际效应为-0.532 6,在1%的置信水平上显著。加入控制变量后结果显著,仍符合预期,表明家庭中老年人口占比越高,其数字金融参与的可能性越低,初步验证了H1。

表2 基准回归结果

(二)稳健性检验

1.按区域分样本

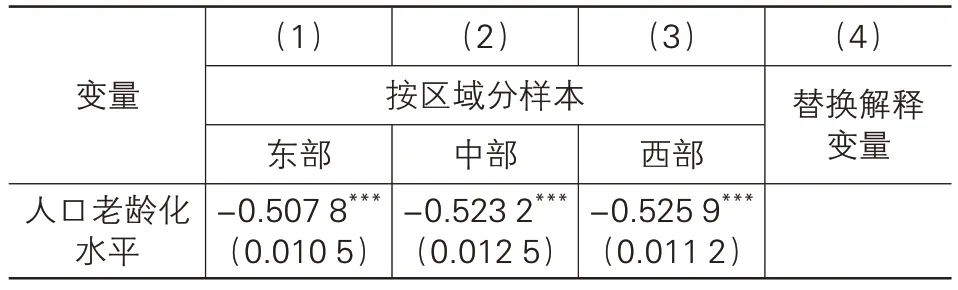

东部地区无论是在经济发展水平还是在数字金融渗透性和广泛性上都高于中西部地区,因此,本文将样本分为东部、中部和西部地区进行回归,表3 的(1)(2)(3)列报告了不同区域的估计结果。其中,东部地区人口老龄化的回归系数为-0.507 8,中部地区人口老龄化的回归系数为-0.523 2,西部地区的回归系数为-0.525 9,3 个样本估计系数大小较为接近,且都通过了显著水平为1%的统计检验。由此说明,人口老龄化对家庭数字金融参与的负向影响不因区域不同而改变。

表3 稳健性检验回归结果

2.替换解释变量

为进一步增强研究结论稳健性,根据调查数据公布的省级国标码,匹配到省级的宏观变量,使用省级宏观数据老年抚养比进行重新估计。根据表3 第(4)列的回归结果发现,人口老龄化抑制家庭数字金融参与的结论在省级层面也是成立的。

(三)内生性检验

基准回归的估计结果从某种意义上能够反映人口老龄化对家庭数字金融参与的影响,但在探讨人口老龄化与家庭数字金融参与之间的关系时,仅采用以上模型可能会出现由于自选择偏误的内生性问题,从而影响结果的真实性。为此,进一步将人口老龄化指标分为实验组和对照组[27],采用倾向得分匹配法(PSM)进行矫正,结果见表4 所列。为确保倾向得分匹配结果的合理性,在进行匹配前分别采用近邻匹配、半径匹配和核匹配对控制变量进行平稳性检验。表4 的倾向得分匹配估计结果表明,经过近邻匹配法一对一匹配后处理组的平均处理效应(ATT)为-0.157 9,且在5%统计水平上显著。采用半径匹配法和核匹配方法对数据进行匹配发现,该研究结论依然成立。由此可知,在控制了样本选择性偏差后,人口老龄化对家庭数字金融参与的抑制作用仍然成立。

表4 倾向得分匹配法的处理效应

五、机制分析

前文实证结果表明,人口老龄化对家庭数字金融参与的抑制作用显著存在,但尚未对其内在影响渠道进行识别检验。因此,采用普通最小二乘法从数字工具、互联网普及率、风险态度和金融素养四个方面检验人口老龄化影响家庭数字金融参与的作用机制。

(一)数字工具

作为主要的数字工具,智能手机能够有效增加个体或家庭使用数字支付和购买互联网理财产品的可能性[28]。然而在信息科技接受程度和知识掌握方面,老年人和年轻人存在明显差异,随着老年数字鸿沟日益凸显,老年人使用移动网络的比例远低于年轻人[29]。因此,当面临老年数字鸿沟时,很多老年群体无法通过信息工具参与线上金融服务。“数字融入”困难的老年人不仅在出行、看病和消费时遇到各种不便,也可能在数字理财、数字信贷参与过程中处于明显的弱势地位。表5第(1)、第(2)列为具体的回归结果。其中,第(1)列以“是否使用智能手机”作为被解释变量,考察人口老龄化是否会降低数字工具的使用,从回归结果上看,人口老龄化的回归系数为-0.469 7,在1%的置信水平上显著,初步证实了人口老龄化会降低数字工具使用;第(2)列的结果显示,人口老龄化的回归系数为-0.311 8,在1%的置信水平上显著,系数绝对值略有减少,意味着人口老龄化的确在一定程度上通过降低数字工具的使用抑制了数字金融参与。

表5 机制检验

(二)互联网普及率

老年群体的认知能力与年轻群体同样存在较大差距,因此,老年人根据自身需要获取数字内容和利用互联网资源提高生活质量的能力明显不足[30]。不仅如此,互联网市场推出的新产品和服务,往往忽视老年群体对于互联网产品和服务易用性的需求。因此,家庭中老年人占比越高会降低互联网资源获取程度和应用程度,减少数字金融服务参与。表5第(3)列将使用网络的家庭数量与该县所包含家庭总数相除,得到的互联网普及率即作为被解释变量[31],考察人口老龄化是否会降低互联网普及率,从回归结果来看,人口老龄化的回归系数为-0.007 7,在1%的置信水平上显著,由此可见,人口老龄化会降低互联网普及率;列(4)为互联网普及率作为解释变量加入基准回归模型的估计结果,与基准回归模型相比,人口老龄化系数显著为负,绝对值略有减少,验证了人口老龄化通过降低互联网普及率抑制数字金融参与。

(三)风险态度

微观个体进行投资组合选择时,因受到主观因素或者客观因素影响而表现出的风险态度即为风险厌恶。一般而言,老年群体的风险态度趋于保守[32]。随着老年人口比例增加,家庭风险偏好程度和风险承受能力会明显减弱,家庭购买高风险资产的意愿将会降低。因此,家庭持有股票或者基金的可能性越小,对风险资产的需求可能会越低。为了验证以上观点,本文先考察人口老龄化对风险态度的影响,结果见表5 第(5)列,人口老龄化的回归系数为0.416 7,在1%的置信水平上显著,说明人口老龄化确实增加了家庭风险厌恶;然后进一步将风险态度变量加入基准回归模型中,结果见表5 的第(6)列,对比基准回归结果,人口老龄化的估计系数依然显著为负,且系数绝对值减小,证实了人口老龄化通过增加家庭风险厌恶抑制数字金融参与。

(四)金融素养

金融素养是影响家庭金融行为的重要因素之一,具有金融素养的个体,利用具备的金融知识和技能,合理规划金融资源,从而能够提高金融决策的合理性。因此,家庭金融素养越高,越有助于优化家庭金融决策[33]。金融素养作为一项重要人力资本,相较于年轻一代,老年群体受教育程度和身体状况均处于弱势地位,学习能力和身体机能的下降可能会导致其金融素养的缺失。表5的第(7)列以金融素养作为被解释变量,人口老龄化的估计系数为-0.258 3,在1%的置信水平上显著,说明人口老龄化会降低家庭金融素养;第(8)列为金融素养作为解释变量加入基准回归模型的估计结果,结果显示,人口老龄化通过降低家庭金融素养从而抑制数字金融参与。

(五)更换机制检验模型

为了进一步检验机制作用的稳健性,研究更换了机制检验模型。将相关机制变量、相关机制变量与人口老龄化的交乘项放入原回归模型中,表6汇报了具体的回归结果。结果显示,在更换计量模型后,人口老龄化影响家庭数字金融参与的作用机制保持显著,H1依然成立。

表6 更换机制检验模型

六、进一步分析

为了考察提高数字金融发展水平和受教育程度是否有利于减缓人口老龄化对家庭数字金融参与的负面影响,选择数字金融覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度度量数字金融发展水平[26],用受教育年限来度量教育水平。其中,教育年限为本科及以上被定义为高教育水平,本科以下被定义为低教育水平,以此进行具体分析。

表7的第(1)、第(2)列分别加入数字金融覆盖广度、人口老龄化与数字金融覆盖广度指数的交互项,考察数字金融覆盖广度对家庭人口老化参与数字金融的影响。从回归结果上看,人口老龄化的估计系数显著为负,人口老龄化与数字金融覆盖广度指数交乘项的回归系数为0.038 7,在5%的置信水平上显著。这说明,数字金融覆盖广度越大,人口老龄化对家庭数字金融参与的负向影响会越小。第(3)、第(4)列主要考察了数字金融使用深度的影响,结果显示,人口老龄化的估计系数依然显著为负,交乘项的估计系数显著为正。由此可见,数字金融使用深度越高,越会降低人口老龄化对家庭数字金融参与的负向效应。第(5)、第(6)列主要考察数字化程度的影响,可以看出,人口老龄化估计系数为负,普惠金融数字化程度指数与人口老龄化交乘项的估计系数为0.047 8,在5%的置信水平上显著。这再次证明,数字金融发展程度越高,越能弱化人口老龄化对数字金融参与的抑制效应,H2得到了验证。因此,要降低人口老龄化对家庭数字参与的不利影响,应致力于加快对数字普惠金融体系的构建以及对数字普惠金融质效的提升。

表7 调节作用

理论上,“知识鸿沟”可能同样会导致个体在数字金融获益方面的差距。表7的第(7)、第(8)列主要考察教育水平的影响。结果显示,人口老龄化的估计系数显著为负,而人口老龄化与受教育程度交乘项系数显著为正。这意味着,教育水平越高,越能缓解人口老龄化对数字金融参与的负面作用,与前面理论分析结果一致,H3得到了验证。

七、结论与启示

本文以微观家庭作为研究对象,分别从风险厌恶、金融素养、数字工具使用和互联网普及率四个方面系统地梳理了人口老龄化影响家庭数字金融参与的理论机制,并利用2019 年中国家庭金融调查数据(CHFS)来展开实证研究,最终得到以下结论:第一,人口老龄化对数字金融参与产生了显著的负面效应,而且人口老龄化的负面效应在不同区域具有普遍性,表明其对数字金融的遏制作用不容忽视;第二,在人口老龄化影响家庭数字金融参与的过程中,主要通过增加风险厌恶以及降低金融素养、数字工具使用、互联网普及率等途径削弱家庭参与数字金融的动力;第三,提高数字金融发展程度、教育水平等举措,有助于减小人口老龄化对数字金融参与的负面影响。

本文的研究结论对提升数字普惠金融服务质效具有如下重要启示:

第一,积极改善居民尤其是老年人口对数字金融的风险态度。本文实证研究发现,人口老龄化显著增加了风险厌恶,进而减少家庭数字金融参与度。这说明数字金融服务可适当加大对老年人的关注,一方面,营造老年人参与数字金融的良好环境,重视老年群体对数字金融服务需求,帮助老年人克服对数字金融参与的焦虑和恐惧;另一方面,进一步完善数字金融风险披露机制和数字金融监管规则,尽可能地避免风险事件发生,切实推动老年群体积极参与到社会经济活动中,有效缓解人口老龄化对家庭数字金融参与的消极影响。

第二,提高家庭数字工具的可及性,提高互联网基础设施建设和应用水平。政府应当充分发挥公共服务功能,加大力度改善并提升网络服务可得性,提高老年群体运用互联网资源的能力,跟上经济科技转型速度。呼吁社会和市场在推出迎合年轻人需求产品的同时,不要忽视老年群体的需要,使有意愿参与数字金融的老年群体能够获得有效的金融服务。

第三,持续推进数字金融发展,分散老龄化加深的压力。根据前文研究,数字普惠金融能够减缓人口老龄化对家庭数字金融参与的负面影响。因此,继续扩大数字金融使用广度、提高数字金融使用深度和数字化程度,完善数字金融在支付、理财和信贷等方面的功能,实现数字金融的普惠价值,让越来越多的群体通过使用数字支付的方式参与日常经济活动。同时,鼓励家庭群体尤其是老年家庭对数字金融的深度使用,使更多的家庭群体能够参与到金融市场的活动中去。

第四,大力倡导终身教育理念,着力提升老年人的金融素养和能力,使其能够跟上数字经济发展的步伐。基于老年群体学习能力退化、金融素养不足的现实情况,应积极动员社会和家庭成员的力量为老年人提供最直接有效的使用方法,提高老年人数字金融使用的体验感和参与感,使老年群体能够更好地共享数字金融参与所带来的红利。