中国共同富裕的区域差异与结构分解

2023-08-29欧阳金琼靳佳珠

欧阳金琼,靳佳珠

(塔里木大学 经济与管理学院,新疆 阿拉尔 843300)

一、引言及文献综述

在实现全面脱贫的时间点,党中央适时将战略重心转向了共同富裕目标,共同富裕也因此成为党的十九大以后党和政府高度关注的重点问题。党的十九大报告、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话和历次中央重要会议,都相继阐述了“促进全体人民共同富裕”的战略目标和“在高质量发展中促进共同富裕”的基本道路[1]。党的二十大也明确指出,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴是新时代党的重要使命,而中国式现代化一定是全体人民共同富裕的现代化。虽然共同富裕并不意味着各区域同时富裕和同等富裕,但各省份与各区域间共同富裕进程差异太大最终会影响全国共同富裕的推进。习近平总书记指出,推进共同富裕要增强区域发展的平衡性,同时要鼓励各地因地制宜探索有效路径[2]。2021年,我国东、中、西部地区人均GDP 分别为10.19 万元、6.63 万元和6.26 万元,东部地区是中部、西部地区的1.54 倍和1.63 倍。各区域内部不同省份之间的经济发展差距也十分明显,东部地区人均GDP 最高的北京市为18.75万元,人均GDP 最低的河北省仅为5.42 万元,前者是后者的3.46 倍;中部地区的湖北省人均GDP 是黑龙江省的1.81 倍;西部地区的内蒙古自治区人均GDP 是甘肃省的2.15倍。区域发展的不平衡不充分是影响全体人民共同富裕的重要原因之一[3]。因此,全面了解现阶段我国共同富裕的区域差异及其演变趋势,深入分析差异的形成原因,对于促进全国区域发展战略的策略性调整至关重要,同时有利于各地因地制宜制订差异化政策,缩小共同富裕的区域差异,最终实现全国范围的共同富裕。

共同富裕一直是人类追求的理想,学术界对其理论渊源、思想内涵、目标任务、测度评价、实现路径和制约因素开展了大量研究。西方的共同富裕思想源于十六世纪至十九世纪的空想社会主义,主要代表人物有托马斯·莫尔(Thomas More)、摩莱里(Morelly)和欧文(Robert Owen)等,主要是追求一种“人人平等,个个幸福”的公有制社会。西方国家虽然较少提及共同富裕问题,但对其反面即不平等问题的研究却从未停止。但由于西方资本主义和市场经济本身的限制,由社会精英们推出的有利于他们自己的政治、经济、法律体制仍然加剧了社会不平等[4]。进入20世纪后,面对社会财富快速增长与贫困问题并存现象,福利经济学应运而生。西方国家普遍开始利用福利政策缩小贫富差异,主要做法是向富人征收累进所得税、遗产税和赠予税等来调节收入分配[5-6],或提倡社会总福利最大化前提下的收入平等[7],其中更多的是将社会福利用于促进教育、医疗、健康等方面的平等[8-9]。但自2008年全球金融危机后,欧洲等部分高福利国家也因此出现了主权债务危机等一系列后遗症。

新时代背景下共同富裕的理论渊源为马克思主义共同富裕思想[10-11],历经中国共产党人百年集体探索后[12],共同富裕的内涵更为丰富和具体。共同富裕是全体人民共同富裕,但并不是同时、同步、同等富裕,而是有差别的共同富裕[13]。除了收入目标和社会公平正义目标外,共同富裕目标还包含人的全面发展等[14]。共同富裕的测评理论是衡量共同富裕工作成效的基础,因而理所当然成为当前理论界重点关注问题之一,且已有不少学者从不同角度构建了指标体系。共同富裕最基本的含义包含“共同”和“富裕”两个层面,因此,从总体富裕程度和发展成果共享程度构建指标体系较为常见[15]。钞小静和任保平[16]在收入与财产指标外,增加了发展能力和民生福祉两类指标;蒋永穆和豆小磊[17]从人民性、共享性、发展性、安全性四个层面构建了指标体系,强调了共同富裕的“人民性”特征;解安和侯启缘[18]构建的指标体系相对更为复杂,包含就业与收入、社会福利、生活质量、健康状况、人力资本、精神生活等6 个层面23 个二级指标。

当前,我国共同富裕的目标任务日趋明确,根据2021 年中央财经委第十次会议精神,将目标任务分为“十四五”末、“2035 年”与“本世纪中叶”三个时间节点,并有学者给出了分阶段目标的量化指标[19]。总体思路是通过高质量发展,综合公平与效率关系,构建合理分配制度,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,形成“中间大、两头小”的橄榄型分配结构,至2050 年前后基本实现全体人民共同富裕。

综上所述,虽然共同富裕提出较早,相关研究成果已相当丰富,但对我国来说,共同富裕已被赋予了全新涵义,因而共同富裕问题的理论与实践是现阶段亟待研究的新课题,仍有很多领域需要进一步拓展。一是共同富裕程度的衡量问题、共同富裕任务的量化问题、共同富裕推进工作的考核评估问题等有待深入研究。目前,虽有少数学者开始关注共同富裕的测度问题,但多数仅构建了指标体系,未运用到具体数据,有些指标理论上看似合理,但数据很难获取,因而需要加以改进。二是当前研究的都是共同富裕的共性问题,共同富裕的区域差异问题鲜有研究。孙豪和曹肖烨[20]虽然测评了30个省份的共同富裕指数以及区域差异情况,但仅根据2019 年的数据,无法得出共同富裕及区域差异的变化趋势;谭燕芝等[21]运用熵权法测度了中国十年省域农民共同富裕水平及地区差异,但对地区差异的形成原因未做深入分析。

本文的贡献主要有两点:一是综合已有评价体系,在“富裕”和“共享”两个基本维度基础上,加入了“生活质量”维度和“发展能力”维度,体现了“人的全面发展”的共同富裕内涵,并顺应共同富裕内涵不断拓展的需求和数据的可获得性,对部分具体指标进行了调整;二是利用2011—2020 年中国31 个省份(港澳台地区除外)数据,不仅考察了中国省际及八大区域共同富裕差异的现状,而且分析了其动态演变过程,并从区域结构与因素结构两个角度分析了差异的形成原因。

二、研究方法

(一)共同富裕测度方法:熵值法

本文借鉴郑珍远等[22]等学者的做法,采取熵值法测度中国31 个省份的省域共同富裕指数(不包含港澳台地区),其基本原理是根据各指标的差异性大小赋值,差异性越大,代表该指标离散程度越大,所含的信息越多,在综合评价中所起作用越大,所赋予的权重也就越大。熵值法可以克服指标由于差异性过小无法衡量区域差异问题的缺陷,同时克服了赋权过程中的人为干扰,保证了测度结果的客观性。

第一步,指标无量纲化。采用极差标准法对全部原始数据进行无量纲化处理。

其中:Zij为无量纲化后的指标值,i、j分别代表省份和指标;Xij为原始值;Xmax、Xmin分别为各指标的最大值和最小值。

第二步,指标赋权。具体步骤如式(2)至式(4),这里假设有n个省份和m项指标。

其中:Pij为i省份第j项指标占全部省份的比重;Ej、Dj、Wj分别为第j项指标的熵值、冗余度与权重。

第三步:计算各省份某年的共同富裕指数。

(二)共同富裕区域差异分析方法

1.变异系数

变异系数可以反映数据的离散程度,本文用来衡量共同富裕的省际差异及其变化趋势,变异系数越小,表明省际差异越小。公式为:

其中:CV 为变异系数;SD、MEAN 分别为全国共同富裕指数的标准差、平均值。

2.核密度函数

核密度估计是一种非参数估计方法,在无确定的函数表达式的情况下通常用有限的样本估计整体的分布特征,以概率密度图形来展示变量分布的位置、形态等特征,本文用来刻画中国各区域共同富裕指数分布情况。核密度函数公式为:

其中:N、Xi、xˉ和h分别表示样本容量、随机变量的样本值、样本值均值和带宽;K(·)表示一种核密度函数,根据大多数学者的研究,本文选择高斯核密度函数,公式为:

3.Markov转移估计矩阵

Markov 转移估计矩阵是根据某事物过去的状态和未来趋势,预测该事物从当前状态转移至另一状态的概率。本文利用Markov 转移估计矩阵测算各区域在共同富裕不同等级间的转换概率,转移概率的公式如下:

其中:i和j代表两个不同等级;t为年份;nit表示共同富裕指数在t年份属于等级i的省份数量;表示共同富裕指数由t年份的等级i转移到t+1年份等级j的省份数量。

(三)共同富裕结构分解方法:泰尔指数

泰尔指数可用于计算区域差异大小,既可以测度区域内差距大小也可以测度各区域间差距,同时也可对区域差异进行结构分解,进一步分析差异的形成原因。其基本原理如下:

其中:T为泰尔指数;i表示省份;j代表区域;T大于0 且小于1,T越小表明总体差异越小;a为共同富裕指数;aˉ为共同富裕指数的均值;n为省份数量;nj代表j区域内的省份数量;m为区域数量。全国共同富裕的总体差异T可分解为区域内差异Tw和区域间差异Tb。

三、共同富裕的测度

(一)指标体系

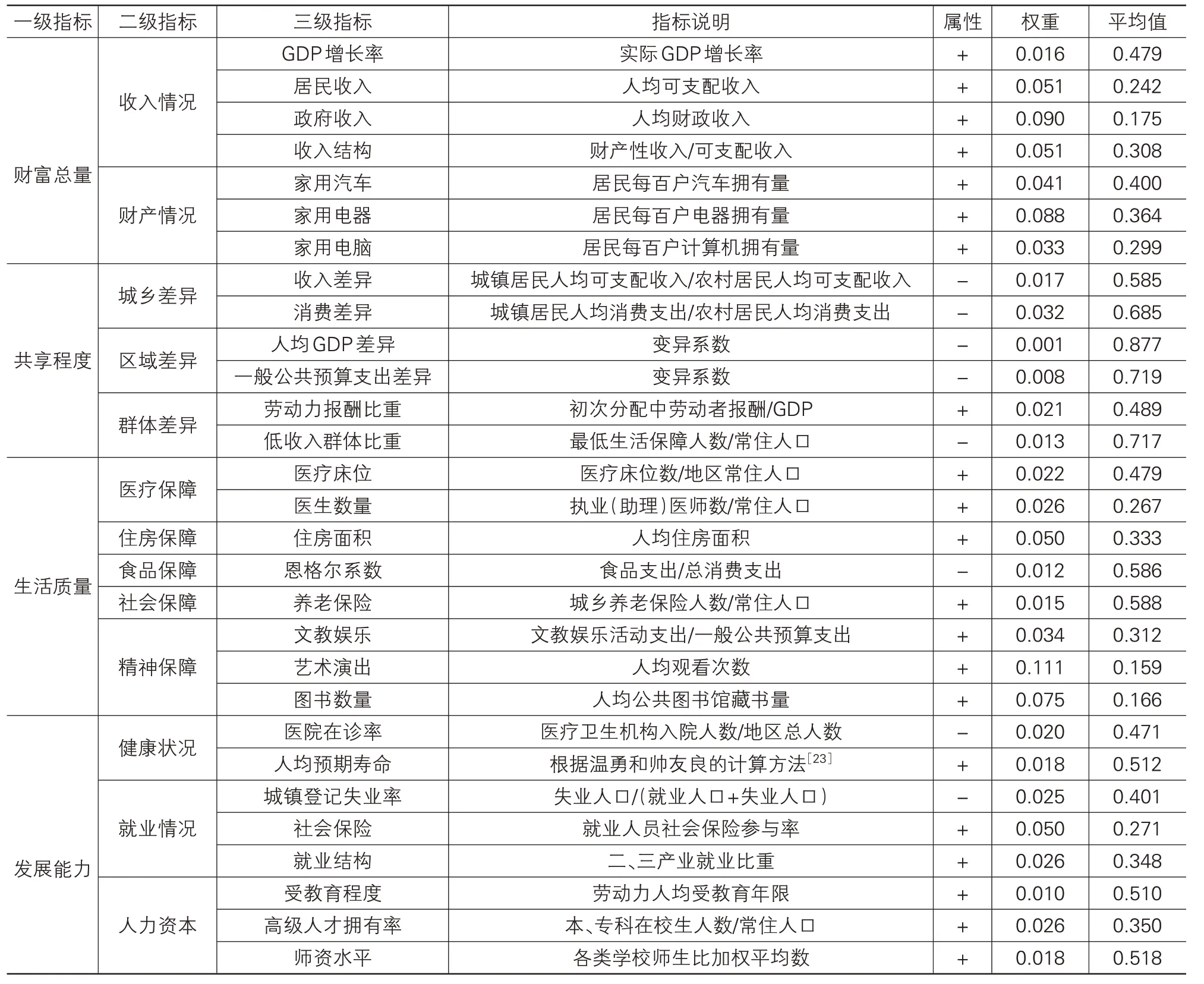

综合已有研究成果,本文从财富总量、共享程度、生活质量、发展能力4个维度选取29个指标构建了共同富裕评价体系,见表1 所列。其中,财富总量、共享程度的二级指标主要参照刘培林等[15]的成果,并做了相应调整,主要是进一步细化了二级和三级指标体系,使其变得可操作化和更加贴近一级指标的含义,如进一步细化了人均财富指标,同时将住房、医疗等指标作为反映人的生活质量的指标等;生活质量指标和发展能力指标综合了上述文献综述中多位学者的成果,与已有文献相比,主要是顺应了共同富裕日益丰富的理论内涵,拓展了这两个维度的指标体系,包含8个二级指标和16个三级指标,凸显了共同富裕中“人的全面发展”的内涵。

表1 共同富裕评价指标体系

(二)测度结果

本文所用数据主要来源于2012—2021 年《中国统计年鉴》和各省份统计年鉴,部分数据来源于相应年份的《中国城市统计年鉴》《中国社会统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》和各省份统计公报。

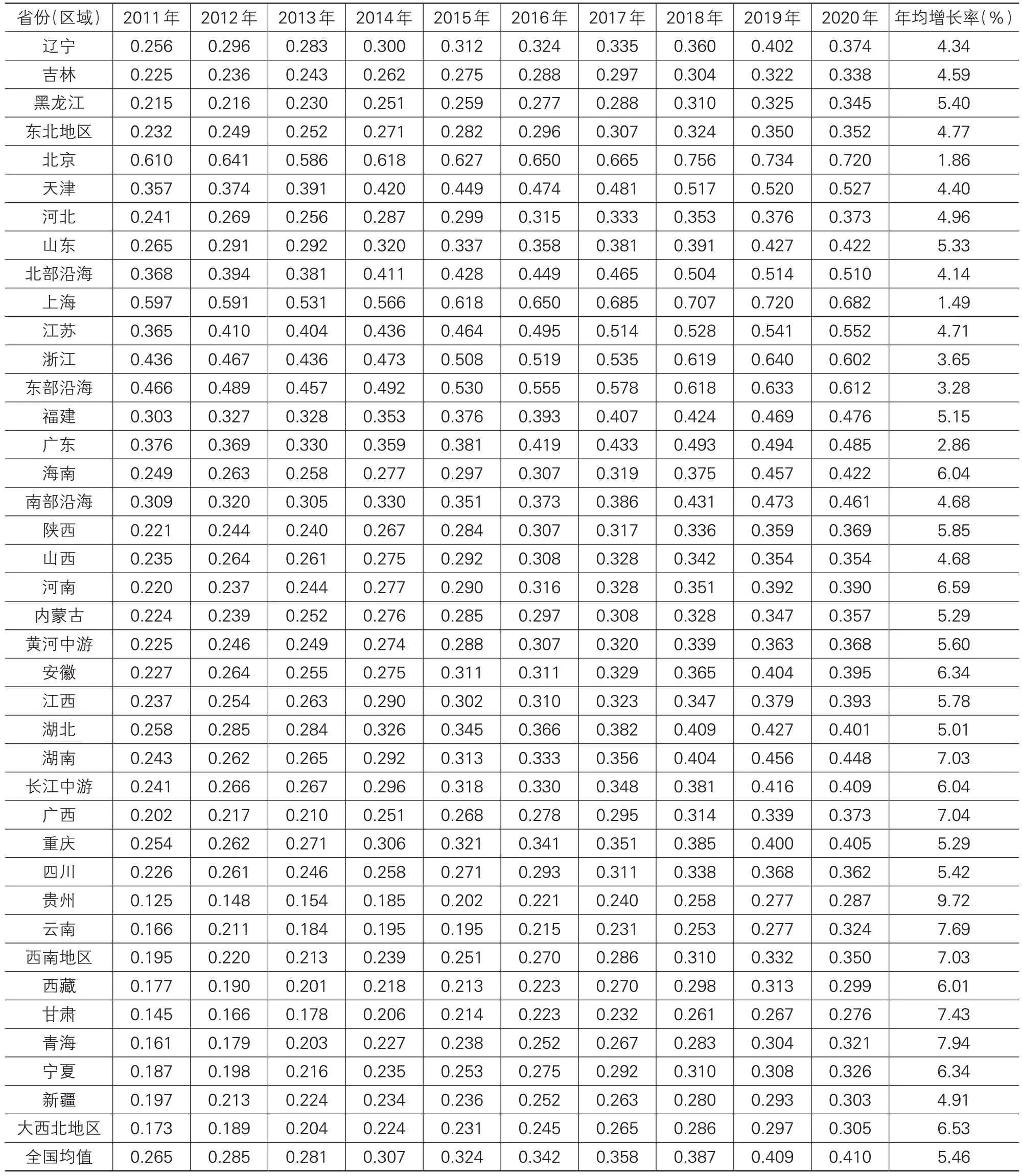

根据熵值法计算各省份各年份共同富裕指数,见表2所列。从全国来看,共同富裕指数除2012年稍有下降外,整体呈现稳中上升趋势,从2011年的0.265 上升至2020 年的0.410,年均增长率达5.46%,但各区域、各省份的共同富裕程度存在显著差异。

表2 2011—2020年中国各省份共同富裕综合指数

四、共同富裕的区域差异

(一)省际差异

1.省际差异变化趋势

表2的数据说明,共同富裕的省际差异非常明显,总体趋势是东部高于中部、中部高于西部。2020 年,共同富裕指数高于全国均值的省份有10个,低于全国均值的省份有21个,其中排名前五的北京、上海、浙江、江苏、天津,分别是排名最末位甘肃的2.61 倍、2.47 倍、2.18 倍、2.00 倍和1.91 倍。但从近10 年共同富裕的变化趋势来看,西部地区共同富裕程度的提升速度反而要快于东中部,如2011—2020 年高于全国年均增长率的省份有13 个,其中排名前五的省份分别是贵州、青海、云南、甘肃、广西,全部为西部省份,而提升速度最快的贵州年均增长率达到9.72%。这一期间提升速度最慢的为上海,年均增长率为1.49%。上海是我国重要的科技、贸易、金融中心,共同富裕程度已经很高,提升速度慢实属正常。浙江省在观测期内共同富裕指数均保持在前三名,且受益于“全国共同富裕建设示范区”,近年来增长速度很快,与排名第一、第二的北京和上海的差距逐渐缩小。

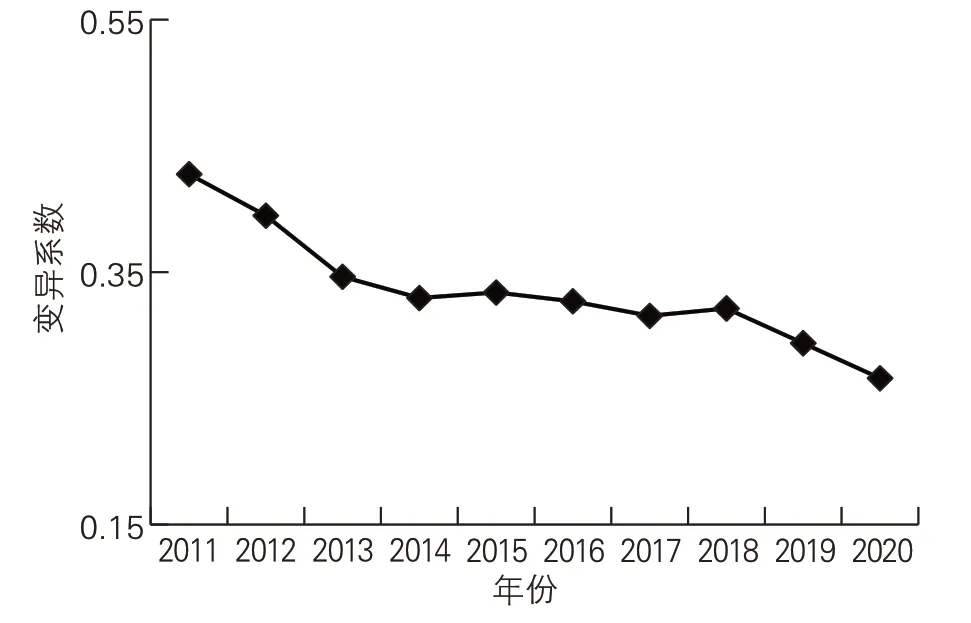

另外,根据变异系数观察中国共同富裕的总体差异情况,本文以2011—2020 年变异系数衡量的共同富裕指数的省际差异及其变化趋势,如图1所示。可以发现,10年间变异系数整体上不断变小,由2011 年的0.43 降低至2020 年的0.27,说明我国省际共同富裕的差异在不断缩小。特别是2018年后,变异系数快速下降,表明我国脱贫攻坚战略取得了实质性进展,贫富差距不断缩小。但到2020年,省际差异仍然明显,仍需政府持续关注。

图1 共同富裕的省际差距与变化趋势

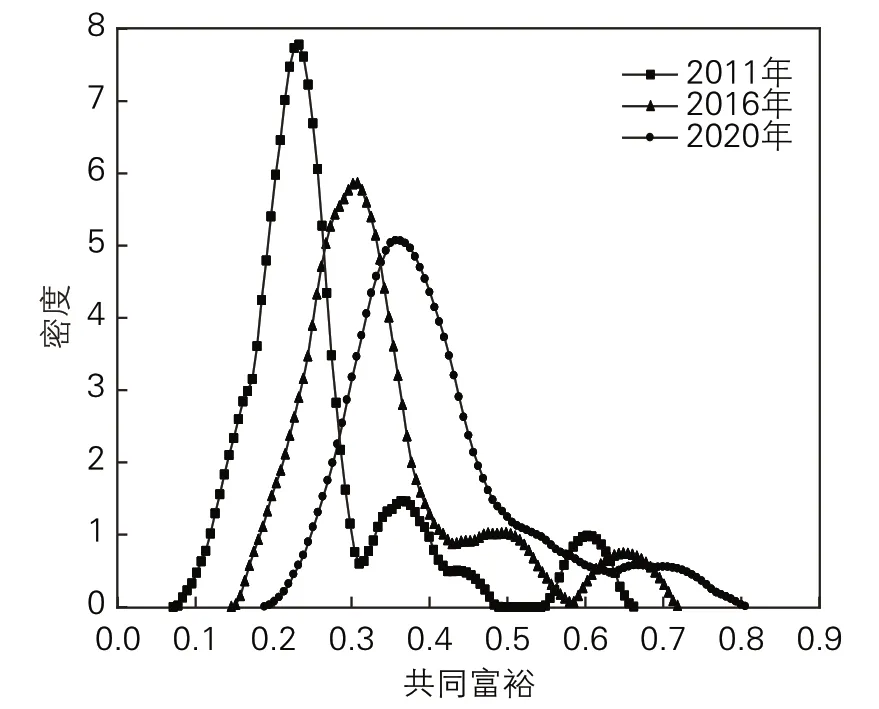

利用核密度估计可以进一步考察各年度各省份共同富裕指数的概率分布及其变化,如图2所示。

图2 全国共同富裕核密度估计

经比较2011 年、2016 年与2020 年的核密度曲线后发现,全国共同富裕指数的核密度曲线明显右移,表明我国共同富裕水平越来越高,主峰高度虽有减小趋势但“右拖尾”现象逐渐减弱,且由三峰向单峰过渡,同样反映了区域差异不断缩小的变动趋势。

2.省际富裕等级转移概率

借鉴聂长飞和简新华[24]对高质量发展指数的四分位分类法,将中国31 个省份的共同富裕指数划分为低水平、中低水平、中高水平、高水平四个等级,其范围分别为[0.124 7,0.257 5)、[0.257 5,0.309 9)、[0.309 9,0.384 5)、[0.384 5,0.756 2],然后运用Markov 转移概率估计方法,分析全国共同富裕在不同等级的转移特征。表3表明,31个省份共同富裕指数低水平、中低水平、中高水平、高水平一年之后仍保持原来等级的概率分别为67.95%、64.87%、76.92%、98.39%,表明共同富裕指数不同等级均具有较强的稳定性,且高水平共同富裕指数稳定性最高。此外,低水平上升至中低水平、中低水平上升至中高水平、中高水平上升至高水平的概率分别为32.05%、31.08%、20.00%,低水平转移至中高水平和高水平、中低水平转移至高水平的概率均为0,说明共同富裕程度向高层次转移的难度越来越大,且低水平省份短期内难以通过跳级跃迁到高水平。共同富裕目标的实现不能急于求成,需要循序渐进推进。反之,自高水平等级向较低水平等级转移的概率分别为1.61%、3.08%和4.05%,表明仍有部分省份表现不稳定,某些年份的共同富裕程度不升反降,如河北2013 年共同富裕程度相对2012年反而下降了0.013。这种情况也需要地方政府高度重视,不断提高财富总量、共享程度、生活质量、发展能力四个维度的均衡发展,防止共同富裕程度倒退。

表3 2011—2020年中国省际共同富裕指数Markov转移概率矩阵 单位:%

(二)八大区域差异

1.八大区域变化趋势

从八大经济区域来看,2011—2020 年,三个沿海地区共同富裕指数在0.309~0.612 范围内,属于第一梯队。沿海地区一直以来都是改革开放的先行区,在社会经济文化生活等方面的发展优势明显。东北地区、黄河中游、长江中游共同富裕指数在0.225~0.409范围内,属于第二梯队;而西南地区和大西北地区共同富裕指数在0.173~0.350 之间,属于第三梯队。由于共同富裕指数的增长速度基本呈现反向规律,即西部反而快于东部,因而区域差距总体缩小。年均增速较快的是第三梯队的西南地区和大西北地区,分别为7.03%和6.53%;年均增速较慢的是处于第一梯队的东部沿海、北部沿海和南部沿海地区,分别为3.28%、4.14%和4.68%。但区域间差距目前依然明显,2020年,共同富裕指数排名最高的东部沿海地区是排名最低的大西北地区的2.01倍。

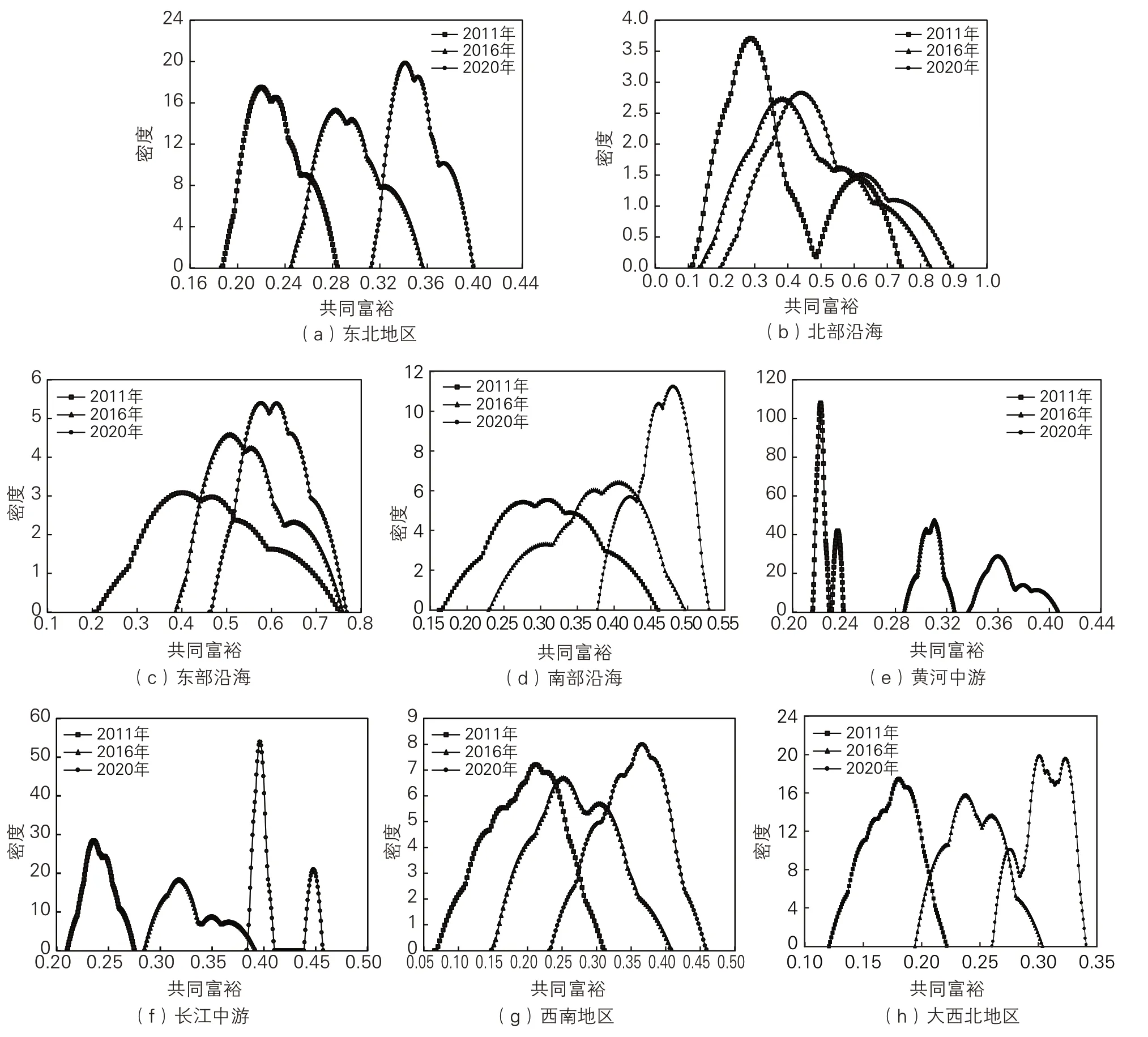

同样可运用核密度估计进一步考察各区域共同富裕指数的概率分布及其变化。本文选取2011 年、2016 年、2020 年为代表年份绘制的各区域核密度函数分布图,如图3 所示。

图3 代表性年份八大区域共同富裕指数核密度曲线

可以发现,东北地区核密度曲线不断右移,主峰高度与主峰宽度基本保持不变,表明东北地区共同富裕程度不断提升,但区域内黑龙江、吉林、辽宁三个省份的差异不大,变化较小。北部沿海核密度曲线随时间推移向右移动,双峰形势明显,且主峰降低并向单峰形式发展,表明该区域各省份共同富裕程度有所提高,虽然省际间差异逐渐缩小,但差异依然较大。原因是北京是我国的政治经济文化中心,地缘位置优越,经济基础雄厚,因此发展速度远超山东、河北等地。东部沿海和南部沿海核密度曲线主峰高度不断上升,宽度不断缩小,表明该区域整体共同富裕程度不断提高,且集中化程度加大,区域差异缩小。黄河中游核密度曲线快速右移,平均指数从2011 年的0.22 提升至2020 年的0.36,表明该区域整体共同富裕程度提升较快。同时主峰高度不断降低,宽度有所加大,表明该区域集中化程度减小,内部差异有扩大趋势。2020年,长江中游核密度分布出现了明显的双峰形状,表明共同富裕程度整体提升的同时,两极分化现象越来越严重。原因是湖北、湖南等省份该时期共同富裕整体发展水平较高,而江西、安徽发展水平较低。西南地区和大西北地区共同富裕程度稳步提升,核密度分布图的高度与宽度并没有明显变化,表明内部差异变化较小。其中,大西北地区核密度曲线逐渐由单峰发展成双峰、三峰,表明区域内差异化趋势日渐明显。

2.八大区域转移概率

将八大经济区域共同富裕指数按照相同方法划分为四个等级分别计算其转移概率,见表4 所列。可以发现:①八大区域各等级具有较强的稳定性。观测期内一年后仍保持原来等级的概率均高于50%,且除南部沿海和东部沿海外,其他高水平区域一年后仍保持原来等级的概率均为100%。②各区域从低水平等级到高水平等级的转移概率存在一定差异。黄河中游和长江中游从低水平等级向高水平等级升级的概率在40%左右,西南地区、东北地区和大西北地区保持在30%~40%之间,北部沿海和南部沿海为20%~30%之间,但北部沿海地区没有从中高水平向上转移至高水平的情况。东部沿海在各等级间转移概率差别很大,从低级水平升级至高一级水平的概率分别为25.00%、37.50%和33.33%。③仍有部分区域部分年份存在倒退现象。如南部沿海地区从高水平转移至中高水平的概率高达25%,东部沿海从高水平转移至中高水平的概率为20%,从中高水平转移至中低水平的概率也有16.67%,西南地区仍有7.69%的概率从中低水平转移至低水平。

表4 2011—2020年八大区域共同富裕指数Markov转移概率矩阵 单位:%

五、结构分解

(一)区域分解结果

为进一步分析中国共同富裕区域差异的形成原因,本文借鉴Theil[25]、余泳泽和郭梦华[26]等的做法,运用泰尔指数将共同富裕差异分解为区域间差异、区域内差异,分解结果见表5 所列。其中区域内差异贡献率=Tw/T,区域间差异贡献率=Tb/T。

表5 2011—2020年共同富裕指数的结构分解

从全国总体差异来看,一是泰尔指数从2011年0.075 6 降低至2020 年的0.031 4,与根据变异系数得到的结果一致,表明中国共同富裕的区域差异近十年来呈现不断下降趋势;二是区域内差异和区域间差异也呈现不断下降趋势,但总体上区域间差异大于区域内差异,且区域间差异对总差异的贡献率随时间推移反而有所扩大。2011—2020 年,区域间共同富裕差异的平均值为0.036 0,对区域总差异的贡献率达到70%以上,且贡献率从2011年的70.02%提高到2020年的76.06%;区域内差异平均值为0.013 1,对总差异的贡献率一直低于30%。

从八大经济区域的区域内差异来看,2011—2020 年,各区域内部差异对总体差异贡献率按从高到低排序依次为:北部沿海、西南地区、东部沿海、南部沿海、东北地区、大西北地区、长江中游和黄河中游。共同富裕差异最大的北部沿海,其区域内差异对总体差异的贡献率远高于其他区域,基本保持在14%以上,2013 年高达18.37%。原因是北部沿海各省份发展严重不均衡,北京发展水平远高于其他省份。差异最小的是黄河中游地区,其差异均值仅为0.000 5,对总差异贡献率的均值为0.12%。此外,东部沿海、南部沿海、西南地区对总体差异的贡献率总体维持在1%~5%范围内,而东北地区、长江中游、大西北地区对总体差异的贡献率基本都小于1%。

(二)因素分解结果

本文按共同富裕的构成因素分解,考察各因素或各级指标的贡献率。各因素的地区差异可根据熵权法分别计算各年度各要素的权重,也可根据各要素的泰尔指数计算,虽然计算结果有微小差异,但并不影响研究结论。考虑熵权法的基本原理事实上与泰尔指数计算原理一致,因而采用泰尔指数计算各因素的地区差异,结果见表6所列。

表6 共同富裕区域差异的因素分解(2011—2020年) 单位:%

计算结果表明,首先,财富总量的区域差异是形成共同富裕区域差异的主要原因,2011—2020年平均贡献率达到51.24%;其次为生活质量的区域差异与发展能力的区域差异,平均贡献率分别为26.11%和18.88%;共享程度的平均贡献率仅为3.77%,是四个维度中对共同富裕区域差异影响最小的因素。由于共享程度涉及的二维指标主要衡量的是城乡差异、群体差异和区域内部地域差异,表明这些差异虽然客观存在,但各省份、各区域在该方面的差异性并不明显,从而对共同富裕区域差异的贡献率相对较小。如果进一步将各因素的地区差异分为区域内和区域间差异,同样可以发现,财富总量、生活质量和发展能力的区域间差异大于区域内差异,表明共同富裕区域差异主要来源于上述三个因素的区域间差异。虽然共享程度的区域内差异大于区域间差异,但两者的贡献率均较小。

六、研究结论与政策启示

(一)研究结论

本文从财富总量、共享程度、生活质量、发展能力四个维度构建了共同富裕评价体系,测算了2011—2020年中国31个省份(不包含港澳台地区)共同富裕水平,在此基础上分析了中国各省份及八大区域共同富裕的区域差异及其原因。主要结论如下:

第一,虽然中国共同富裕的省际差距与区域差距已呈现不断缩小趋势,但差距依然较大。总体来说,东部地区高于中部地区、中部地区高于西部地区;东部沿海地区最高,大西北地区最低。表明从区域发展层面看,我国已步入从“先富”向“共富”转换关键阶段,但离全体人民共同富裕目标还有较大差距。

第二,各省份、区域共同富裕程度具有较强稳定性,由低水平层次提升至高水平层次的概率较低,难度较大,部分省份与区域还存在由高水平向低水平转移的风险。表明共同富裕程度的提高是一项长期艰巨的任务,共同富裕目标的实现不可能在短期内一蹴而就。

第三,根据区域分解结果,中国共同富裕区域差异主要来源于区域间差异,且区域间差异对总差异的贡献率反而有增加趋势。表明不同地理单元或不同经济区域间存在较大差异,但共同富裕具有空间溢出效应,同一区域内差异相对较小。

第四,根据因素分解结果,首先,财富总量、生活水平、发展能力的区域差异都对共同富裕带来了较大影响,其中财富总量的区域差异贡献率最大;其次为生活水平的区域差异和发展能力的区域差异,共享程度的区域差异对总差异的贡献率最低。表明经济发展水平的区域差距仍是我国促进各地区共同富裕的最大障碍。

(二)政策启示

第一,继续实施区域协调发展战略,增强区域发展的平衡性。共同富裕的区域差距依然较大,且主要来源于各区域间经济差距和财富总量差距的事实,需要政府继续实施西部大开发、中部崛起、东北振兴、东数西算等区域重大发展战略,并适度加大对欠发达地区的支持力度,持续缩小区域间经济发展差距,为实现全体人民共同富裕奠定基础。

第二,做好长期规划和统筹规划,循序渐进推进共同富裕。实现共同富裕是一个长期过程,不能急于求成,因而各省份需要做好长期规划,坚持量力而行原则,分阶段促进共同富裕。实现共同富裕同时是一个系统性工程,需要按照“五位一体”总体布局原则,在高质量发展中全面推进共同富裕。

第三,鼓励实施差异化策略,因地制宜推进共同富裕。各省份共同富裕程度与进程并不同步,需要解决的主要问题与矛盾也存在差异,因而应鼓励各省份实施差异化策略。对经济相对落后地区来说,发展经济做大蛋糕是首要任务,要把共同富裕建立在经济和财力可持续基础之上。对经济发达但共同富裕程度并不高的省份来说,应深化三次分配制度改革,提高低收入群体生活水平和发展能力,提高协调和共享发展程度。对经济发达且富裕程度较高的省份来说,可进一步聚焦公共服务均等化、社会公平正义、人的全面发展等领域,实现更高水平的共同富裕。