运动康复训练对慢性心力衰竭患者心肺功能及生活质量的影响研究

2023-08-15周萌萌天津市胸科医院天津300222

周萌萌(天津市胸科医院,天津 300222)

慢性心力衰竭是心内科临床上较为常见的心脏功能性疾病,多发于中老年群体,具有较高的发病率[1]。近年来,随着高血压、高血脂以及糖尿病等诸多慢性基础疾病的高发,慢性心力衰竭的发病率在我国呈现逐年上升的趋势[2]。研究发现,在常规药物治疗的基础上,对慢性心力衰竭患者给予针对性的运动康复训练,不仅能促进患者改善冠状动脉内皮功能,还能有效缓解患者的焦虑、抑郁情绪[3]。为进一步探究运动康复训练对慢性心力衰竭患者心肺功能和生活质量的影响,本文选取了天津市胸科医院心内科2021年6月-2022年6月收治的108例慢性心力衰竭患者进行研究,现将详细结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取天津市胸科医院心内科2021年6月-2022年6月收治的108例慢性心力衰竭患者作为研究对象。纳入标准:①符合中华医学会制定的慢性心力衰竭的诊断标准[4],心功能NYHA分级为Ⅱ-Ⅲ级;②经心脏超声检查左室射血分数(LVEF)<45%;③所有患者均知情并签署同意书。排除标准:①严重脏器疾病者;②急性心肌炎、致命性心律失常者;③严重血液系统或神经系统疾病者;④活动功能障碍者。将108例患者以数字随机法分为对照组和实验组,每组各54例。对照组中男33例,女21例;心功能Ⅱ级22例、Ⅲ级32例;年龄40-72岁,平均(58.31±8.89)岁,病程2.6-13.5年,平均(8.99±2.41)年。实验组中男32例,女22例;心功能Ⅱ级20例、Ⅲ级34例;年龄39-74岁,平均(58.65±8.28)岁;病程2.5-13.7年,平均病程(8.65±2.27)年。两组的基本资料对比无显著差异,具有可比性(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2干预方法 两组患者均遵医嘱采用慢性心力衰竭常规药物(ACEI/ARB、β受体阻滞剂、利尿剂等)进行治疗。

1.2.1对照组 对照组采用常规干预模式,主要包括心衰常规护理、健康宣教、心理干预和饮食指导等。①心衰常规护理:遵医嘱给予患者用药和吸氧,密切关注并记录患者生命指征。②健康教育:向患者及家属讲解慢性心力衰竭的疾病知识,使患者系统掌握疾病知识。③心理干预:关心患者的心理状态,与有焦虑、抑郁情绪的患者耐心交流,认真聆听患者的倾诉,并给予患者对应的心理干预,以成功治疗的案例鼓励患者树立战胜疾病的信心。④饮食指导:建议患者食用易消化、低盐、高蛋白、富含维生素的食物,确保患者肠道通畅。

1.2.2实验组 实验组在对照组基础上加用运动康复训练[5],具体措施包括:①第一阶段康复训练,床上训练,持续1周。1-2d进行肢体训练。患者取仰卧位,在医师指导下进行翻身和四肢伸屈活动,早晚各1次,每次训练10-15次翻身、20-30次四肢伸屈,用时10-20min。3-4d进行关节训练,对患者的脚关节、踝关节、膝关节、肘关节等部位给予内旋转、外旋转、伸屈等活动,每个关节运动15-20次,早晚各1次,用时10-20min。5-7d进行胸部、肩部和腿部训练。胸部扩展、肩部抖动和腿部的蹬、踏、踩、踢等训练,早晚各1次,每个部位运动15-20次,用时10-20min。②第二阶段康复训练,下地活动,持续2周。1-4d指导患者借助桌椅进行站立、坐卧锻炼,用时10-20min,早晚各1次。5-10d指导患者进行步行训练。NYHA Ⅱ级患者步行300-500m,NYHA Ⅲ级患者缓慢步行100-200m,早晚各1次,用时10-20min。11-14d指导患者进行上下楼训练。NYHA Ⅱ级患者上下2层楼梯,NYHA Ⅲ级患者上下1层楼梯,早晚各1次,用时5-10min。③第三阶段康复训练,6min步行训练,早晚各1次,持续3周。干预过程中医护人员要加强对患者的监护,当患者发生头晕、气短、站立不稳等现象时应立即停止运动。干预6周后对比两组的康复状态。

1.3观察指标 ①心功能。采用左室射血分数(LVEF)、左室收缩末期容量(LVESV)和左室舒张末期容量(LVEDV)来评价两组治疗前后的心功能。②肺功能。采用最大通气量(MVV)、第1秒用力呼气容量(FEV1)和用力肺活量(FVC)来评价两组治疗前后的肺功能。③生活质量。采用MLHFQ量表评价两组干预前后的生活质量,包括身体领域、情绪领域和其他领域三部分,最高105分,得分越高表示生活质量水平越低。

1.4统计学分析 将数据导入专业统计学软件包SPSS22.0进行处理,其中计量数据采用±s表示,采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

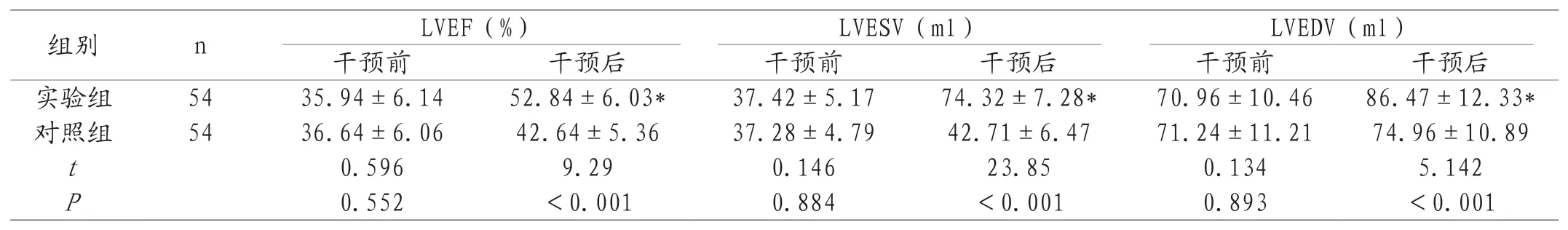

2.1心功能对比 干预前,两组的LVEF、LVESV和LVEDV对比无统计学意义(P>0.05);干预后,实验组的LVEF、LVESV和LVEDV高于对照组(P<0.05),详见表1。

表1 两组的心功能对比(±s)

表1 两组的心功能对比(±s)

注:*表示干预前后对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

?

2.2肺功能评分对比 干预前,两组的MVV、FEV1和FVC对比无统计学意义(P>0.05);干预后,实验组的MVV、FEV1和FVC高于对照组(P<0.05),详见表2。

表2 两组的肺功能评分对比(±s)

表2 两组的肺功能评分对比(±s)

注:*表示干预前后对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

?

2.3生活质量评分对比 干预前,两组的MLHFQ量表评分对比无统计学意义(P>0.05);干预后,实验组的MLHFQ量表评分低于对照组(P<0.05),详见表3。

表3 两组干预前后MLHFQ量表评分对比(±s)

表3 两组干预前后MLHFQ量表评分对比(±s)

?

3 讨论

慢性心力衰竭是心内科临床上较为常见的功能性疾病,其病因为遗传或心肌疾病、心肌超负荷损伤等,从而引发心肌收缩功能减弱,进而导致心脏代偿负荷量增加、心脏供血不足等,并最终使机体产生了一系列不良反应[6-7]。研究表明,心血管疾病均会因心脏功能不全出现相应的一系列体征[8]。尤其是部分中老年慢性心力衰竭患者伴有高血压、高血脂以及糖尿病等基础性疾病,一旦对疾病诊断和治疗不够及时,很大程度上会导致心、肺、脑、肾等重要器官发生严重损伤,从而危及患者的生命安全[9]。

常规情况下,慢性心力衰竭患者的临床治疗一般建议采用药物治疗,同时绝对卧床休息。通过限制患者活动和机体运转来减轻患者的心、肺负担,以期达到快速促进患者康复的目的。但近年来,大量研究发现,科学、有规律的运动康复训练能够有效提升慢性心力衰竭患者的心肺功能,并在很大程度上改善患者的生存质量[10-12]。

对慢性心力衰竭患者采用运动康复训练,一定要根据患者的身心状态合理地设计运动量[13-14]。本研究中,根据患者的身心状态设计三阶段运动康复训练,第一阶段患者在病床上进行翻身和四肢伸屈活动,有效促进血液从四肢回流心脏,并增强四肢关节的灵活性。第二阶段患者开始下地训练,在初期的站立、坐卧训练后,对不同NYHA分级的患者给予不同强度的步行和上下楼梯训练,帮助患者活动关节、进一步改善心肺功能。在第三阶段实施6min步行训练,进一步增强患者的力量和心肺功能[15]。

LVEF、LVESV和LVEDV是衡量人体心功能的重要指标,其中LVEF<40%时表示左室收缩功能不良,LVESV和LVEDV是评价心脏收缩功能的重要指标。MVV、FEV1和FVC是评价人体肺功能的重要指标,其中MVV是肺呼吸功能的综合反映,FEV1和FVC是评价肺通气功能的重要指标。本文研究显示,采用运动康复训练的实验组的LVEF、LVESV和LVEDV高于对照组(P<0.05),表明运动康复训练能有效改善患者的心功能。实验组的MVV、FEV1和FVC高于对照组(P<0.05),表明运动康复训练能有效改善患者的肺功能。实验组的MLHFQ量表评分低于对照组(P<0.05),表明运动康复训练能有效提高患者的生活质量。

综上所述,在慢性心力衰竭患者治疗过程中,为患者采取运动康复训练能够有效促进患者心肺功能恢复,并显著提升患者生活质量,值得在临床上大力应用及推广。