计算机断层扫描血管造影对下肢动脉硬化性闭塞症的诊断价值△

2023-08-07王春燕杨彦林吴国良田少勇赵鹏飞

王春燕,杨彦林,吴国良,田少勇,赵鹏飞

1 衡水市中医医院医学影像科,河北 衡水 053000

2 哈励逊国际和平医院介入科,河北 衡水 053000

下肢动脉硬化性闭塞症是常见的血管病变[1],一旦病情加重,会严重显著影响患者的生活质量,导致截肢甚至危及生命[2]。目前,下肢动脉硬化性闭塞症的临床治疗策略与适应证尚不确定,不同患者的病情发展情况和预后均存在明显的差异[3-4]。术前下肢计算机断层扫描血管造影(computed tomography angiography,CTA)和数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)检查不仅能够指导临床医师选择合适的手术方案,并初步预测手术的难易程度及并发症的发生情况,还对更加精准的术前准备、手术时间的减少、手术放射线照射剂量的减少、手术成功率的提高及保肢率的提高均具有重要意义[16],现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2019年1月至2021年2月哈励逊国际和平医院收治的200例疑似下肢动脉硬化性闭塞症患者的临床资料。纳入标准:具有下肢动脉硬化性闭塞症的临床表现;所有患者均于治疗前先进行CTA检查,再进行DSA 检查。排除标准:合并严重的肝肾功能不全(肝功能Child-Pugh分级为C级,4期及以上肾功能不全);合并严重的心脏功能不全(心功能3级);碘过敏。剔除标准:术前准备阶段出现病情进展,导致肢体缺血加重,请骨科会诊是否需要进行截肢治疗。200例疑似下肢动脉硬化性闭塞症的患者中,男性129例,女性71例;年龄51~78岁,平均(65.22±5.31)岁;病程1~6年,平均(3.52±1.45)年;所有患者的患肢均存在发冷、麻木、疼痛、间歇性跛行等临床表现。

1.2 方法

1.2.1 CTA检查

采用256层螺旋极速计算机断层扫描(computed tomography,CT)机进行CTA 检查。参数设置:管电压120 kV,管电流300 mA,螺距0.915,层厚0.625 mm,准直器宽度128×0.625 mm,重建间隔0.5 mm,重建层厚1.0 mm。检查前4~6 h嘱患者空腹,检查时患者取仰卧位,平静呼吸,双足并拢,足先进,双手举过头顶。使用双瞳高压注射器,经肘正中静脉注射非离子型对比剂(碘帕醇注射液),注射速率为4.0~5.0 ml/s,注射剂量为90~100 ml。注射完成后使用相同速率追加40~50 ml的0.9%氯化钠溶液。先进行定位像扫描,从腹主动脉肾动脉水平扫描至足底,再将感兴趣区域设置于腹主动脉L4水平,应用对比剂自动跟踪阈值触发扫描技术,触发阈值为150 Hu,触发后延迟7 s启动快速容积扫描,扫描5~8 s,完成后将图像传至工作站,采用最大密度投影、容积重建、曲面重组等技术重建血管。判定标准:下肢动脉管壁多发钙化,管腔粗细不均,呈锯齿状或串珠状,动脉完全闭塞时表现为截断征或鼠尾状,周围见较多侧支代偿形成。

1.2.2 DSA检查

使用DSA仪器进行检查,先对所有患者进行股动脉穿刺及插管,穿刺成功后先放入4 F动脉鞘,再放入4 F造影管,对比剂选用碘海醇注射液。待确定高压注射器与待检血管连接成功后,检查患者的髂动脉、股动脉及膝下3支动脉,设定对比剂的注射容积为7 ml,注射速度为5 ml/s。同时对每支血管进行常规正侧位或者斜位DSA检查并采集图像。判定标准:DSA表现为下肢动脉不同程度狭窄或闭塞,伴周围侧支形成。狭窄或闭塞段多位于动脉分叉区域,主髂动脉闭塞症常合并股、腘动脉或胫腓动脉的狭窄或闭塞。

1.3 治疗方法

局部麻醉下进行同侧股动脉顺行穿刺或对侧股动脉逆行穿刺。放置合适大小的血管鞘,静脉注射肝素钠,给予肝素化,根据手术时间决定是否追加肝素的剂量。在血管造影的辅助下,导管、导丝配合通过病变血管,确认远端进入真腔,根据病变部位选择不同长度和直径的球囊进行扩张。若扩张后残余狭窄率≥30%或存在影响血流的夹层,则植入支架。治疗后7天再次通过CTA检查评估手术效果,管电压120 kV,管电流300 mA,同时观察临床疗效。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效

通过术后复查踝肱指数和影像学评估临床疗效。(1)踝肱指数升高小于0.1为无效,>0.3为有效,0.1~0.3为显效[7]。(2)影像学表现[8]:下肢动脉闭塞部位安全开通或残余狭窄率<30%;远端动脉恢复搏动;临床症状、体征改善或消失。显效:上述3个影像学表现同时出现;有效:出现上述影像学表现中的一项或两项;无效:上述3个影像学表现均未出现。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

1.4.2 诊断效能

以DSA 检查结果为金标准[18],评估CTA检查对下肢动脉硬化性闭塞症的诊断效能,包括灵敏度、特异度、准确度和一致性。准确度=(真阳性+真阴性)例数/(真阳性+真阴性+假阳性+假阴性)例数×100%,特异度=真阴性例数/(假阳性+真阴性)例数×100%,灵敏度=真阳性例数/(真阳性+假阴性)例数×100%,阳性预测值=真阳性例数/(真阳性+假阳性)例数×100%,阴性预测值=真阴性例数/(真阴性+假阴性)例数×100%。

1.5 统计学方法

应用SPSS 19.0软件对数据进行统计学分析。计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验;正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析。采用Kappa一致性检验评估CTA检查与DSA检查结果的一致性,其中,Kappa值<0.4表示一致性较差,Kappa值为0.4~0.8表示一致性较好,Kappa值>0.8表示一致性极好。采用Pearson相关分析法进行相关性分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 检查结果

治疗前,DSA检查结果显示,下肢动脉硬化性闭塞症患者195例。CTA检查结果显示,下肢动脉硬化性闭塞症患者194例。CTA检查诊断下肢动脉硬化性闭塞症的灵敏度为97.95%(191/195),特异度为40.00%(2/5),阳性预测值为98.45%(191/194),阴性预测值为33.33%(2/6)。两种检查方式对下肢动脉硬化性闭塞症的诊断具有较高的一致性(Kappa=0.892)。(表1)

表1 治疗前DSA与CTA检查对下肢动脉硬化性闭塞症的诊断结果对照

2.2 下肢动脉硬化性闭塞症患者治疗前后CTA相关指标的比较

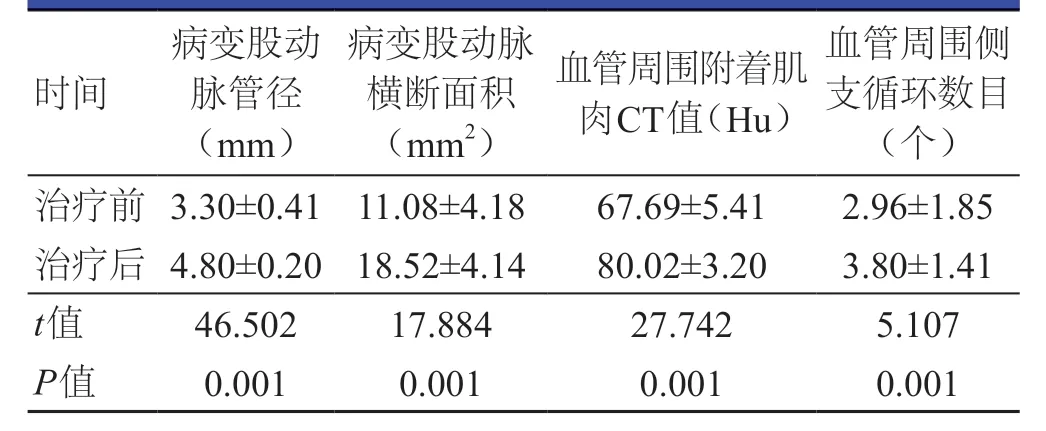

治疗后,下肢动脉硬化性闭塞症患者的病变股动脉管径、病变股动脉横断面积、血管周围附着肌肉CT值及血管周围侧支循环数目均较治疗前明显增加,差异均有统计学意义(P<0.01)。(表2)

表2 195例下肢动脉硬化性闭塞症患者治疗前后CTA相关指标的比较(±s)

表2 195例下肢动脉硬化性闭塞症患者治疗前后CTA相关指标的比较(±s)

血管周围侧支循环数目(个)治疗前 3.30±0.41 11.08±4.18 67.69±5.41 2.96±1.85治疗后 4.80±0.20 18.52±4.14 80.02±3.20 3.80±1.41 t值 46.502 17.884 27.742 5.107 P值 0.001 0.001 0.001 0.001时间病变股动脉管径(mm)病变股动脉横断面积(mm2)血管周围附着肌肉CT值(Hu)

2.3 踝肱指数、CTA 影像学表现及相关性分析

治疗后,踝肱指数方面,显效123例,有效65例,无效7例;CTA影像学表现方面,显效119例,有效69例,无效7例。两者的总有效率均为96.41%(188/195)。治疗后,下肢动脉硬化性闭塞症患者踝肱指数的变化与CTA影像学表现之间呈正相关(r=0.826,P<0.05),即术后CTA 改变得越明显,踝肱指数越大。

3 讨论

随着高血压、糖尿病等危险因素的增多,动脉硬化性闭塞症的发病率明显升高,成为导致下肢坏死的重要原因之一[19-20]。下肢动脉硬化性闭塞症的临床表现主要为间歇性跛行、动脉搏动减弱或消失、肢体组织营养供应障碍等[9]。对于下肢血管硬化性闭塞症,既往以开放式外科旁路术为主要治疗方式,特别是对于以长段股腘动脉为主的闭塞性病变[10]。近年来,以血管腔内介入治疗为代表的微创治疗已经成为下肢动脉硬化闭塞症的主要治疗方法[17]。药物涂层支架、药物涂层球囊、振波球囊、血管腔内减容等多种技术由于具有微创、可重复、肢体保全等特点而成为新的临床治疗趋势。由于目前尚无关于下肢动脉硬化闭塞症明确的血管介入治疗和外科血管重建手术治疗的适应证,因此,对于治疗决策的选择存在疑问[11]。对于下肢长段股腘动脉闭塞性病变,既往主要依靠人工血管旁路术进行治疗,近年来,越来越多的手术医师和患者首选腔内成形术[12],而如何精准地术前评估血管情况、预估手术难度及风险、预判手术效果及选择合适的治疗方法至关重要。

本研究发现,治疗前CTA 检查不仅可以指导手术方式的选择,还可以初步评估手术并发症的发生率、手术难易程度及手术时间,从而进一步确定治疗前CTA 检查在下肢动脉硬化性闭塞症患者诊断和治疗中的必要性及应用价值[13]。本研究结果显示,CTA 检查诊断下肢动脉硬化性闭塞症的灵敏度为97.95%(191/195),特异度为40.00%(2/5),阳性预测值为98.45%(191/194),阴性预测值为33.33%(2/6)。结合多排螺旋CT 检查与各种图像后处理技术(二维、三维重建技术)呈现的下肢血管成像不仅有助于发现可疑病变,同时还能直观显示血管内外状况,对血管狭窄程度的诊断具有极大的意义,有利于制定个体化治疗方案[14-16]。同时多排螺旋CT 检查对下肢血管近端病变的病情评估及诊断起着重要作用。本研究发现,治疗后,下肢动脉硬化性闭塞症患者的病变股动脉管径、病变股动脉横断面积、血管周围附着肌肉CT 值及血管周围侧支循环数目均较治疗前明显增加。本研究发现,临床疗效与影像疗效的总有效率均达到96.41%(188/195),提示术后可进行CTA 随访而不必进一步行DSA 检查。CT 平扫无损伤性,准确度高,能够精准定位,多角度动态观察下肢血管病变的狭窄程度,从而协助临床医师制定最佳的手术方案[17-18]。本研究存在一定的局限性,如患者的年龄存在偏差;属于回顾性研究,未对患者进行深入的随访;未分析CTA 检查期间存在的影响因素,需要进一步通过扩大样本量深入研究,从而证实研究结论的准确性。

综上所述,下肢动脉CTA检查对于下肢动脉硬化性闭塞症患者血管狭窄程度的诊断价值较高,与DSA检查的一致性较好,可以用于术前诊断、手术治疗策略的选择及术后疗效的评估。